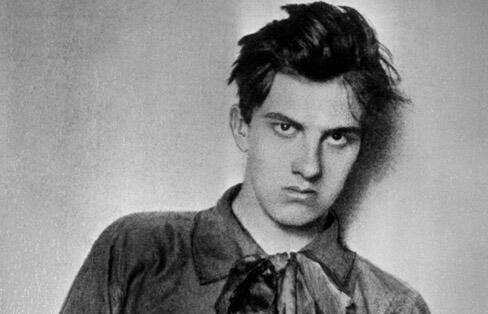

Не миф о Маяковском

- 30.11.2022

- Человек

При разговоре о Маяковском в первую очередь важны две вещи:

— он не идол-трибун;

— он не разрушитель всего.

Из отказа от этих мифов следует свобода в дальнейших суждениях.

Мифы (в бытовом их понимании) мешают нашей объективности при подходе к осмыслению любого вопроса. Их не стоит недооценивать. Их притягательная мощь потому и сильна, что находит объяснения всему и сразу, создает собственную иерархию и ценностей, и нравственностей, под которую подстраивает любой факт — исторический, культурный, литературный. Жить в мифе означает отказаться от собственной логики и признать недееспособность своего мышления. Жить в мифе проще, чем раскрыть глаза. Жить в мифе малодушно, если ты осознаешь его пределы, но осознанно за них не выходишь.

Проблема Маяковского — в том, насколько устойчив сложившийся о нем миф как о поэте, чьим единственным устремлением была революционная борьба, а патологической страстью — разрушение всего, к чему он прикасается. Устойчивость этого мифа объяснима огромной литературоведческой традицией — но и преодолима силой исследовательской воли. Вместе с тем в стремлении «поколебать» возведенный советскими исследователями маяковский треножник заключена опасность иного рода — уйти в гнев отрицания и пренебрежения. Нарочитая громкость такого рода полемик вызвана не объективностью, а, во-первых, ожидаемой усталостью от любой степени давления и навязывания; во-вторых — страхом взяться за пересмотр устоявшегося и, казалось бы, уже многократно объясненного. Но наследие Маяковского достойно того, чтобы предпринять попытку душевной и исследовательской смелости, а сам поэт, лирический герой которого тоже — Владимир и тоже — Маяковский, доказал делом и собственное бессмертие, и созвучие с эпохой — владение миром вокруг себя, — и трагическую устремленность отдавать больше, чем возможно человеку физически.

Говоря о лирическом герое Маяковского, исследователи могут упрекать его в замещении искреннего ораторским, тихого громким, личного общественным. В эгоизме героя Маяковского упрекают не менее часто, равно как и в разрушительности любого рода стихий, наполняющих его жест и слово. Действительно, как не испугаться ярости такого пророчествующего крика, доносящегося до нашего сознания из глубин времен и переплетения событий:

И когда,

наконец,

на веков верхи став,

последний выйдет день им, —

в черных душах убийц и анархистов

зажгусь кровавым видением!

(«Ко всему»)

Или — тем более — такого:

Я думал — ты всесильный божище,

а ты недоучка, крохотный божик.

Видишь, я нагибаюсь,

из-за голенища

достаю сапожный ножик.

Крыластые прохвосты!

Жмитесь в раю!

Ерошьте перышки в испуганной тряске!

Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою

отсюда до Аляски!

(«Облако в штанах»)

Маяковский играет в безжалостность хорошо и убедительно. Он — поэт, но и актер; циник, но и неоромантик; он сам — борьба противоречивого, соотносимого сложно и болезненно. Изначально почувствовавший в предстоящем поэтическом пути трагическое, он погружается в него всецело и стремится получить все возможные преимущества — даже соглашаясь на необходимые жертвы. Первая и основная — принесение в жертву себя, своего героя, сразу же ставшего главным, центральным, большим и громким. Но куда вписана эта громкость, чему он отдает сразу же, с первых поэтических шагов самое главное, что есть у поэта, — свое имя?

Владимиром Маяковским становится его герой, «Владимиром Маяковским» названо (осознанно или волей судьбы) первое его крупное произведение — трагедия по своему жанру; с Владимиром Маяковским отождествляется поэт Маяковский, навечно заключивший себя в небольшое пространство сцены с невозможностью спуститься с нее. Из этого пространства единственно можно «грубому гунну» быть услышанным, кривляться и плакать, насмехаться и проповедовать, смело звать за собой:

Идите, изъеденные бессонницей,

сложите в костер лица!

Все равно!

Это нам последнее солнце —

солнце Аустерлица!

(«Я и Наполеон»)

Но уже не уйти никогда — ни с той площади, у которой «выжженный квартал» как «рыжий парик», ни с революционных трибун, — вплоть до катастрофического в своем отчуждении февраля 1930 года, до окончательного ощущения оставленности, до собственной апрельской Страстной недели, после понедельника которой, действительно, можно вспомнить раннее:

…я с сердцем ни разу до мая не дожили,

а в прожитой жизни

лишь сотый апрель есть.

(«Облако в штанах»)

Поэт Маяковский оказывается пленником собственной жертвы, принесенной им когда-то и с течением времени осознанной на ином уровне, с наличием иного потенциала, претворенной с новыми интенциями. Поэт Маяковский и после смерти — спустя уже почти век! — оказывается неизбавленным от облика его героя, Владимира Маяковского, то иконически вознесенного, то попранного с этой трибуны, то пугающего своим громогласным голосом, цель которого — не разрушить, а докричаться:

Люди!

Дорогие!

Христа ради,

ради Христа

простите меня!

(«Война и мир»)

(курсив мой. — Е.С.)

Поэт Маяковский все никак не станет в нашем сознании Человеком, которого не нужно бояться.

Воронежский литературовед, исследователь наследия Маяковского Анатолий Михайлович Абрамов одним из первых почувствовал за спиной глашатая-Маяковского того Маяковского, который принес свою искупительную жертву — и своего героя заставил поступить так же. Самым главным вопросом, который волновал его, был вопрос о том, как обрести счастье и кто его будет достоин. А достоин его будет «только смелый, гордый человек, человек, не уклоняющийся от ответственности за все несчастья мира, готовый перенести любые испытания» (А.М. Абрамов).

Но считал ли лирический герой Маяковского Человеком себя? Казалось бы — по ряду характеристик — да, ведь именно он — тот, кому суждено увидеть новый мир, где «семь тысяч цветов засияло / из тысячи разных радуг»; тот, кто «Голиафами… зачат — / такой большой / и такой ненужный»; тот, кто предрекает свое бессмертие, «которое, громыхая по всем векам, / коленопреклоненных соберет мировое вече»; тот, кто пишет собственное Евангелие и дает ему вполне прозрачное название — «Человек» — абсолютно так же, как когда-то трагедия получила в качестве названия его имя.

Драма Маяковского в том, что Человек — все же не он, как бы того ему ни хотелось. Он — Владимир Маяковский: «мне больше всего нравится / моя собственная фамилия, / Владимир Маяковский». Он — тот, кого можно попросить: «Владимир Владимирович, / милый», — чтобы от тепла этого «человечьего» слова получилось «что-нибудь / замечательно красивое». Он — тот, которому всегда «предпочитают Варавву», потому что сама сила его земного присутствия — в принятии на себя грехов человечества: только «боль любви к людям, любви к живому, принимающая крайне острые формы, и повышенная личная ответственность за все, жажда самопожертвования за людей» (А.М. Абрамов) способны приблизить ту эпоху, когда все увидят «с Каином / играющего в шашки Христа».

«И он, / свободный, / ору о ком я, / человек — / придет он, / верьте мне, / верьте!» (курсив мой. — Е.С.) — придет, когда действительно будет возможна для него свобода от дисгармонии действительности — такая, чтобы «вчера бушевавшие / моря, / мурлыча, / легли у ног». Основной конфликт двадцатого столетия, по Маяковскому, — конфликт любви, человечности, свободы и «обезлюбленности» бытия, когда главный дефицит — то самое «слово / ласковое, / человечье». Поэтому и Человек придет, когда будет доступен такой уровень любви, который суть высшая степень добра и справедливости, при котором глаза возлюбленной «расцветают», как «два луга», а не смотрят «ямами двух могил».

Пока лирический герой Маяковского завершает дореволюционный путь «в тонах мученического ореола» — так, «что изображаемое не назовешь иначе как именно — “положение во гроб”» (А.М. Абрамов), — нет и речи об уже фактическом наступлении эпохи, когда «будет стоять сплошное Рождество» и «даже — / надоест его праздновать». Пока «глаз новолуния страшно косится / на мертвый кулак с зажатой обоймой», миропорядок спокойно смотрит на то, как смерть, «хороший игрок», «раскидала шарами… черепа в лузы могил», а любимая завтра забудет, что лирический герой ее «короновал, / что душу цветущую любовью выжег», — невозможен приход Человека, потому что онтологически невозможен сам факт его появления в этом мире.

Трагедия поиска, который принципиально не может быть завершен сиюсекундно, по одному лишь желанию — пусть и такому, от которого «срываются гроба / шагать четверкою своих дубовых ножек», — трагедия и поэта Маяковского, который так и не обрел ту вечность, в которой «не вините никого и, пожалуйста, не сплетничайте», и его лирического героя, который оказался среди людей, лишенных нравственных ресурсов для того, чтобы стать предвестием Человека. Таким предвестием становится сам лирический герой, взращивая человечность внутри себя, меняя собственную жизнь на право говорить и надеяться быть услышанным, обрекая на гибель свою судьбу и на забытье себя настоящего, который «весь / боль и ушиб», скрытые за «криком тысячедневных мук».

Когда и в ком лирический герой отыщет Человека — вопрос, который представляется центральным для всего творчества Маяковского. Центральным, потому что к нему сводимы поиски трех основных неомифологических ипостасей лирического героя Маяковского — и Диониса, и Христа, и забытого отцом ребенка. Устремленность его ранних исканий — в том, чтобы отыскать к Человеку дорогу, а потом уже ступить на нее полноправно.

- Неомиф

ХХ столетие называют веком мифов и их жрецов. Мифологизированию и сейчас, уже в третьем десятилетии нового тысячелетия, подчинен огромный пласт нашей жизни. Как это работает? Мы сталкиваемся с проявлением (описанием, овеществлением, отголоском) события любого рода и встраиваем его в логику уже заранее известного, сложившегося в нашем сознании в отдельную систему — историческую, научную, художественную. Например, любой вновь (вдруг) открывшийся факт биографии Иосифа Сталина мы автоматически включаем в концепцию «культа личности» (и истолковываем потом в данном контексте независимо от принципиальной значимости такового); очень жаркое лето по умолчанию списываем на проявление глобального потепления (что часто небезосновательно, но отнюдь не тождественно); новый роман Виктора Пелевина автоматически считаем «срезом» эпохи, невольно подчиняясь в этом суждении и тайне шекспировско-провидческой личности писателя, и зарекомендовавшим себя ранее текстам. Такого рода явление называется панмифологизмом — устремленностью все вокруг подчинить тому известному, что, как древний миф, уже функционирует в логике общественного сознания, — потому что легче иметь дело с потенциально объяснимым, чем с принципиально неизведанным.

Стремление к мифологизированию особенно ярко проявляет себя на рубеже эпох, когда все вокруг зыбко, непонятно и страшно: для наглядности можно вспомнить здесь «проблему нулевого года», вполне себе разрешимую (и разрешенную), но вызвавшую в общественном сознании предощущение грядущего коллапса (который иногда мы действительно ожидаем — с парадоксальным эсхатологическим трепетом). Оправданно предположить, что и писатели (шире — художники, представители любого творческого кластера) как люди чрезмерной степени восприимчивости, душевной тонкости и эмпатичности в области всего, что касается мирочеловеческих отношений, подвержены ощущению и этой рубежности, и ее запредельческой, неокончательной зыбкости едва ли не больше, чем кто бы то ни было. Сверх того — пороговость, лиминальность, пограничность мира художник переносит и на область собственных чувствований, транслируя специфику личностной потерянности на область художественного мироустроительства, которое, между тем, нуждается не в зыбкости, а в структурации, чтобы предлагаемая художником морально-этическая система обрела функциональность, а мы — ощутили пути ее потенциального развития.

Отсюда — устремленность творческого сознания к поиску оснований, на которые можно опереться. Отсюда же — тот факт, что писатели создавали и создают собственные миры — сами творят мифы, в которых определяют и выстраивают личностно-важные системы ценностей, причинно-следственных связей, пространственно-временных констант, мотивно-образных трансформаций. Не последнюю роль здесь играет вовлеченность художника в контекст эпохи, степень сформулированности собственных с ней отношений. Между тем я глубоко убеждена и убеждаюсь все более, что невозможно существование творца безотносительно времени, которое его питает, и тех смыслов, которые пронизывают человечество, — и даже видимое отмежевание художника от этого сверх-контекста и/или невыраженность, непроговоренность их взаимодействия не означает отсутствия нити, идущей от каждого сердца к чему-то общему и важному, что нас всех — без исключений! — объединяет.

Один из наиболее устойчивых культурных пластов — мифология, и именно к универсальности заложенных в ней значений часто и обращаются, чтобы с их помощью зафиксировать в художественном ту самую сверх-истину, которая не всегда броско манифестирована, но ощущаема повсеместно. От совокупности чувствуемых сверх-значений художнику можно и нужно оттолкнуться, взять их пусть не за основу, но за необходимую точку опоры, если в ином таковая отсутствует. Но тогда перед писателем открывается два не совсем одинаковых способа работы с категорией мифологического и подчинения его своим художественным задачам.

Представим старый, но необожженный глиняный сосуд. Он красиво расписан. Мы считываем сюжеты, изображенные на его поверхности. Представим также, что он (и некоторое количество других — множество ему подобных) не нуждается в консервации и нерушимой сохранности. Нам дано художественное право поступить с ним по своему разумению. Мы, художники ХХ или XXI века, держим его в руках и не знаем, как к нему подступиться. Ясно одно: наша задача и желание — создать собственное творение на его основе.

Исходя из этого мы поступаем двумя способами. Первый — мы принимаем целостность сосуда за априорно нерушимое и работаем, сохраняя эту нерушимость. Мы рассматриваем роспись его поверхности, переносим в свое сознание уже изображенные сюжеты, дублируем их в своем произведении, видоизменяя, но не трансформируя всесторонне; характеризуем персонажей, запоминаем портреты, имена, истории, вплетаем их в художественный нарратив; максимум — аккуратно «дорисовываем» собственных героев рядом с уже имеющимися. Мы здесь признаем большую важность исходного мифа над нашими творческими устремлениями. Мы вписываем себя в имеющееся — а оно как культурный объект в той или иной степени доминирует над авторской волей. С этой точки зрения мы говорим о мифе и мифологизме в литературе.

Сам по себе миф в культурфилософском смысле — явление архаическое, претерпевшее смерть от рук своих же создателей (древних людей) тогда, когда в него перестали верить, потому что перестали нуждаться в его «правдах» для объяснения окружающего мира. Вместе с тем миф обрел вторую жизнь в многочисленных художественных реальностях, в которые «вторгался» извне и в чем-то подчинял собственным смыслам логику творческого мироустроительства. Такие мифы легко вычленимы из текста, легко опознаваемы, отсылки к ним ясны и однородны. Мифологизм — проникновение элементов мифологической архаики в художественное; как прием — это функционирование мифологического в произведении.

Но возможен подход иного рода. Мы не «держимся» за целостность находящегося перед нами сосуда. Мы рассмотрели его — и разбиваем — а после размягчаем, чтобы работать как с материалом, а не предметом изображения. В наших руках глина. Это ровно та же глина, на которой только что были нанесены изображения. Мы помним о них (и все еще видим их фрагменты) — но не берем за нерушимую первооснову. Мы создаем что-то иное — соизмеримо, в первую очередь, с нашей авторской волей. А можем даже взять изначально несколько сосудов — и смешать их в одно будущее целое. Элементы прежнего могут быть включены нами в логику собственного мироустроительства в разной степени — но наши устремления здесь всегда первичны. Этот подход субъектен, поскольку исходит от творческого сознания. Это — неомифологизм, такого рода процесс — мифотворчество, а составляющие его элементы — неомифы.

В центре неомифологического текста — не «внешний» мир, а авторская космогония. Творящее сознание — первоэлемент и первопричина всего, что происходит в неомифологической поэтике. Автор — создатель неомифа и одновременно его участник. Неомиф перестраивает логику взаимосопряжений мифологических элементов, преломляя их по законам авторской воли. Элементы исходного мифа могут быть измерены существенно — вплоть до фактического отсутствия их называния; тогда они восстановимы исходя из вычленения характерных и устойчивых мотивно-образных трансформаций. Неомифы не проявлены наглядно — и их может быть несколько, каждый — по-своему расшифровывает элементы авторской поэтики; вместе с тем полнота картины художественного мира возможна только при их одновременном осмыслении.

Поэтика раннего Маяковского именно неомифологична. В ее основе — три неомифа: дионисийский, христианский и инициатический. Первый восходит к специфическим характеристикам архаического мифа о Дионисе1 и является основным, проявляет себя наиболее многоаспектно, обусловливает логику функционирования двух других. Христианский неомиф вторичен, но дополняет дионисийское смыслами, необходимыми для понимания системы ценностей лирического героя, направления его нравственных поисков, выстраивания вертикали художественного пространства. Инициатический неомиф связан с прохождением лирическим героем инициации, обусловливает принципиальную трудность преодоления пограничности (лиминальности2) любого из состояний лирического героя — и мира как его громадной проекции.

- Невыносимая дисгармоничность бытия

Лирический герой Маяковского соединяет в себе слишком много противоположного. Это и пугает, и повергает в ступор — примерно так же, как столкновение с труднообъяснимым заставляет нас сначала замереть, а потом — действовать (или нет) соизмеримо с нашей волей. Но объяснения всем «маяковским» противоречиям, как мне представляется, как раз можно найти в области неомифологического. В том числе — сделать первый шаг по направлению к ответу на один из самых существенных, принципиальных вопросов: что действительно личное, самое важное и главное для поэта-Маяковского, восходящее исключительно к внутрихудожественной специфике творческой эволюции и к философским основаниям мировоззрения, объясняет «весомые, грубые, зримые» изменения его поэтики после революционного рубежа.

Лирический герой раннего Маяковского подчеркнуто жертвен; он решительно и однозначно принимает на себя общность мировых страданий («Боль берешь, / растишь и растишь ее… (курсив мой. — Е.С.)). Но он же — властен; он непримирим по отношению к слабости, малодушию, безвольности; его сила зачастую жестока, а намерения — воинственны («Нам, здоровенным, / с шагом саженьим, / надо не слушать, а рвать их — / их, / присосавшихся бесплатным приложением / к каждой двуспальной кровати!»). Он (мужчина) по-женски чувствен, лиричен, мягок, эмоционален, нежен («Будто целую покаянными губами / в холодных скалах высеченный монастырь»). Он сын Земли («В богадельнях идущих веков, / может быть, мать мне сыщется»); одновременно с этим Земля — его двойник по ряду портретных и мотивных характеристик («нас — двое, / ораненных, загнанных ланями»). Но он же — сын небесного отца («миллионом кровинок устелется след / к дому моего отца»). И снова — противоречие: отец — это и христианский бог, и Зевс, и Солнце-Аполлон («Солнце! / Отец мой! / Сжалься хоть ты и не мучай!»). Подобная множественность толкований характерна для поэтики Маяковского и обусловлена сложной системой образных и мотивных двойничеств, а также параллельностью смыслов, источник которых — несколько неомифов одновременно. Проследим эту специфику, обратившись лишь к двум частным примерам.

В контексте дионисийского неомифа с «смертельностью» огненного связана изначальная разрушительность аполлонического, солнечного, отцовского, которое на рубеже ночи и утра убивает сущее. Солнце (ожидаемо аполлоническое, т.е. гармоничное) не только не становится гарантом искомого мирового счастья, но напротив — отдаляет его достижимость. Но аполлоническое есть неотъемлемая часть дионисийского; поэтому борьба с Солнцем — это еще и борьба с самим собой, выражение исконного противоречия, являющегося основой страданий лирического героя, безумие которого проявляет себя и во всепоглощающей силе его любви, и в исступленности устремления к преодолению индивидуации, слиянию с миром, который в своей предзаданной дисгармонии может на данный момент лишь отторгать, а населяющее его человечество — быть лишь жестоким и немилосердным.

Душа и сердце лирического героя, жертвенные и всепрощающие, — отражение общей неустроенности бытия, но уже в контексте христианского неомифа. Гуманность устремлений распространяется лишь на область человеческого, ведь «цепь религии» у раннего Маяковского — не гарант искомой цельности, а скорее напротив: синоним несвободы и несправедливости, где необходимо иерархически подчиняться богу, недостойному такого подчинения по одной главной причине — собственной безвольности. Человечество не станет «зрячим», не осознает свое предзаданное единство, «апостольство» лирического героя будет обречено оставаться в области лишнего, «тринадцатого», а его Евангелие не станет Словом — пока не произойдет переход из сферы христианского в область творческого.

С точки зрения инициатического неомифа переход в статус «взрослого» — а значит, самостоятельного и свободного — возможен только при добровольном прохождении обряда инициации, всегда сопряженного с испытаниями и страданиями. Смирение со своей судьбой через принятие собственного умирания есть смирение с судьбой всеобщего — и в этом смирении окажется та сила, которая способна преобразовать все сущее. Изменение лирического героя есть изменение всего миропорядка:

Вселенная расцветет еще,

радостна,

нова.

Чтобы не было бессмысленной лжи за ней,

каюсь:

я

один виноват

в растущем хрусте ломаемых жизней!

(«Война и мир»)

Исконная двойственность, неустроенность, нецелостность, разъятость предзадана получеловеческим, полубожественным рождением лирического героя. Как и он, мир вокруг тоже подчеркнуто нецелостен, разрываем на части, лишен частей тела, зрения («одинок, как последний глаз»). Жизнь лирического героя — череда умираний и воскрешений. Его путь — горизонталь эпох и событий, сосуществующих одномоментно и вечно. Его голос сотрясает и тысячи тысяч пирамид, и Голгофы аудиторий. Он любит «смотреть, как умирают дети» (футуристически-эпатажная метафора взросления), — но он сам еще ребенок, молящий отца:

боже,

боже мой,

если звезд ковер тобой выткан,

если этой боли,

ежедневно множимой,

тобой ниспослана, господи, пытка…

(«Флейта-позвоночник»)

Принципиальное отсутствие целостности и гармонии — основная черта Диониса, обусловившая и его судьбу, и специфику мотивов, сопровождающих вечность его умираний и рождений. Тотальная дисгармоничность сущего — трагедия мира в целом и лирического героя Маяковского в частности, поскольку дионисийскому в нем свойственно еще одно устремление: преодоление границ частного в пользу общего. Индивидуация, т.е. существование исключительно в пределах личностного бытия, — по Ф. Ницше, основная беда любого человека. Дионисийское предполагает устремленность к выходу в область надындивидуального; оно единственное позволяет добраться до сверхсмыслов надмирного существования, поскольку уничтожает любой уровень существующих пределов. Отсюда в архаическом дионисийском культе — внимание к разного рода способам достижения экстатических состояний.

Достижение надындивидуального, с одной стороны, предполагает отказ от личностного в достаточной степени, чтобы окончательно отождествить себя с миром; с другой стороны, дает необходимую художественному сознанию зоркость, позволяет увидеть то гармоничное, что изначально отсутствует. Устремленность к этой зоркости — дионисийская интерпретация одной из сторон эволюции лирического героя раннего Маяковского; с ней связана итоговая положительность в ощущении солнечного, ставшего синонимом гармоничного и цельного. Отсюда — иное мирочувствование на границе ночного и дневного, переставшей быть предвестником грядущих испытаний.

Но мир вокруг лирического героя — вечная этическая диалектика красивого и некрасивого, «звериного» и человеческого, материнского и отцовского, личного и общего, желаемого (целостность, гармония, справедливость) и действительного (разъятость, безумие, высшая степень дисгармоничности бытия). Кардинальное несоответствие идеального и реального — одна из причин и страданий героя-Маяковского, и его исконной устремленности к созиданию и гуманизму. Иная причина его боли — «сердечная» неприкаянность лирического героя и «глухость» сущего, отсутствие «слушателя» — от бога до возлюбленной, одинаковое равнодушие которых есть проявление общей жестокости и несправедливости, нуждающихся в итоговом преодолении, пока недоступном и вызывающем потому только чувство иррациональной, вселенской вины.

- Эра Милосердия

Пугающая, неотзывчивая пустота на том месте, к которому ты — вроде бы — громко взываешь, — вот боль и отчаяние, которые пронзают лирического героя раннего Маяковского.

Когда ты еще веришь в то, что где-то там есть он — отец, слушатель, ответчик, — ты надеешься, что он и со стихами твоими «побежит по небу», чтобы, «задыхаясь, читать их своим знакомым», и увидит тебя, сквозь полуденную (а значит — смертельную) бурю пришедшего с одной лишь просьбой — «чтобы обязательно была звезда», причем не себе, а другому, которому страшно, за которого ты ответствен — и хотел бы, чтобы и за тебя вот так же стал кто-то ответствен, кто-то «расплатился и расплакался», ради тебя кинул душу знаменем к ногам человечества. Когда твоей надежды достает хоть на толику (пусть даже она временами перерастает в обиду, непонимание, сожаление), есть смысл хранить полуигрушечный сапожный ножик, чтобы пытаться прорваться сквозь «облака бронированные» и задать только один вопрос: что же ты делаешь с детьми своими, зачем же ты отгораживаешься от них, почему не становишься с ними плечом к плечу и не пытаешься вместе бороться с потусторонним (и потому — преодолимым ли?) дыханием Мирового Хаоса, который, подобно Кроносу, способен лишь уничтожать все, что сам же и породил, — но не в силах ли твоих, боже, хотя бы попытаться защитить своего сына, вочеловеченного во всем мире разом, от этого дыхания?

Много страшнее, когда не остается ни этой веры, ни даже кусочка этой надежды, ни устремленности к тому, внимания которого всегда жаждал, и когда вместо бога в раю — только «центральная станция всех явлений, / путаница штепселей, рычагов и ручек»: механизированное, пустое пространство, лишенное любой доли сакральной силы. Его населяют «бестелые», у которых нет даже сердца — сердца, «пожаром» которого горит лирический герой не только раннего творчества Маяковского, но и его последних строк, последних «болей, бед и обид». Маяковскому, равно как и людям, окружающим его — тем самым, которые тоже страдают, приносят ему слезки и слезищи, чтобы он собрал их в себе и отнес «своему красивому богу», — нечего делать в этом пространстве. Взору эта пустота не сразу доступна — ведь в нее трудно поверить; только к концу раннего творчества поэт наделит своего лирического героя этим видением и уведет обратно — в земной, живой мир, полный трудностей и поражений, но отзывчивый и чуткий хотя бы предположительно.

Какой смысл добираться до того, кто принципиально не существует в твоем мире? Будет ли толк от крика, направленного в пространство неживое, лишенное сострадания и любой степени сочувствия? Я говорю сейчас не о религии, даже не о философии — размытых недоказуемых истин достаточно всем нам и в действительно существующем мире. Я говорю о том простом, но вместе с тем таком сложном, что может сдвинуть города и может сломать руки — о Человеке, который есть в каждом из нас, и о людях, которые нас окружают, и об их человечности, существованием или отсутствием которой (я верю в это!) в итоге будут измеряться эры и эпохи.

Об Эре Милосердия устами собеседника Володи Шарапова мечталось не только братьям Вайнерам — о ней мечтают все, кто уже побывал однажды в руках немилосердных, нечутких, нечувствительных ни к мольбе, ни к призыву. Милосердия не дождался Дионис, сын небесного отца и земной матери, древнегреческий бог, почти погибший в огне, зачем-то (зачем?..) воскрешенный отцом и тут же брошенный им на произвол судьбы, за что-то (за что?..) осужденный тем самым на вечное умирание и вечное воскрешение, на преследования и пытки, казни и осанны, на высшую степень внутреннего расподобления, на дисгармонию, пронзавшую его самого и любого, кто был рядом с ним. Об Эре Милосердия не мечтал ли и Христос, Сын Человеческий, — совершенно тот же полуземной, полунебесный Дионис, уже сумевший говорить с Отцом, принявший от Него свою миссию, направивший ее в видимо гармоничное русло — но тоже заведомо обреченный, закланный, неузнанный, пришедший словно не ко времени, а в качестве священного гаранта и в знак неистребимой веры в Человечество. Об Эре Милосердия мечтает и лирический герой раннего Маяковского — прямой наследник Диониса и Христа, воплотивший в своем жизненном пути общечеловеческие тревоги и надежды, часто спрятанные под желтой кофтой, но на поверку — отчаянные в своей искренности до той же степени, когда от их несбыточности — «такая тоска, / что только б добежать до канала / и голову сунуть воде в оскал».

Эра Милосердия для Маяковского равнозначна понятиям целостности и гармонии. Сейчас лирический герой подчеркнуто дисгармоничен — это основное и сугубо дионисийское свойство его личности. Его раздирают (в том числе буквально) противоположные устремленности и характеристики: он жертва и палач, он рожденный и умерший, он земной и небесный; он женствен и мужествен, силен и слаб, мягок и жесток («не мужчина, а — облако в штанах!»); он оказался на пересечении всех возможных векторов и систем координат. Он не знает, что делать. Нет, он знает в целом: его единственная мечта — и чтобы земля оборачивалась на крик своего сына, и чтобы отыскалось то справедливое и отзывчивое, что исправит неправильности и жестокости. Но как ему сейчас преодолеть ту катастрофическую зыбкость, пограничность, лиминальность, которая потому и опутала его так сильно, что является отражением собственной боли, неустроенности, неуспокоенности? Каков его первый шаг — и за предел чего ему нужно выйти?

- «Душу вытащу, растопчу, чтоб большая! — и окровавленную дам, как знамя»

Громадный шаг Маяковского равносилен шагу всего мироздания, которому он тождествен. Этот шаг направлен в сторону справедливости и счастья. Но сделать этот шаг можно только преодолев собственный страх перед неизвестным. В преодолении этого рубежа — высшее из доступных человеку проявлений собственной силы. Только так человек способен противостоять тому иррациональному, что разъедает и его, и все сущее, — хаосу Мировой Воли (А. Шопенгауэр), которая в бесконечности собственных проявлений (недоступных нашему пониманию) разрушает все, до чего дотрагивается. Человеку недоступно влияние на эсхатологию этого хаоса, который дисгармоничен и непостижим априорно. Но человек в состоянии преодолеть частицу этого же хаоса, которая заключена внутри него самого. Этим человек, по Ф. Ницше, подчиняет элемент Воли и открывает для себя (и мира, неотъемлемой единицей которого он является) возможность обретения гармонии, избавления от вечных повторений трагедий и неправильностей.

Ранний Маяковский открывает для себя этот путь, первочастицей которого становится художественное слово, обладающее чудесной, исцеляющей, непостижимой (и недоступной никому кроме) силой. Оно оказывается спасительным и для лирического героя, и для тех, кто в состоянии его услышать. Гармония будущего достижима смертью творца; она же может быть сохранена единственно его учениками, тоже творцами, тоже созидателями, которые, в прошлом «каторжане города-лепрозория», в будущем силой своего ума и желания выстроят и сохранят новый мир. Жертва лирического героя — не только христиански-искупительная и дионисийски-отчаянная, направленная на преодоление и мировых, и собственных страданий одновременно. Его жертва — это и жертва поэта, творца, Орфея, которому, «чудотворцу всего, что празднично, / самому на праздник выйти не с кем», и все созданное им — «распятью равная магия», после которого —

В праздник красьте сегодняшнее число.

<…>

Видите —

гвоздями слов

прибит к бумаге я.

(«Флейта-позвоночник»)

Личность и творчество есть сущности неразделимые, потому что творец находится в вечной зависимости от создаваемых им произведений, равно как и творчество автора не может не носить в себе отпечаток его личности. «Личность предполагает творчество» (Н. Бердяев). Ранний Маяковский идет дальше этой мысли и уравнивает не только личность и творчество, но и жертву и творчество. Если жертва = творчество, но одновременно с этим жертва = достижение новой эпохи, эпохи гармонии и мира, то и творчество = новая эра, образ которой созвучен грядущей эпохе Духа. Вместе с тем творчество, по Бердяеву, — это и переход из области идеального в область материального, обусловливающий потенциальную возможность коренного переустройства человеческого бытия, возможность выйти за рамки культуры, не закрепляя в культуре несовершенства мира, но поднявшись над ними, преобразив сам мир.

Если преодолеть несовершенство существующего миропорядка возможно лишь в процессе творчества, то творчество предполагает не только отказ от мира, но и отказ от собственной сущности, которая является неотъемлемой частью этого мира, — а значит, означает необходимость преодоления индивидуации. Творчество — первейшая и единственная дорога к преодолению дионисийского страдания; оно не только порождено личностью творца, но и преодолевает ее границы, поэтому — обновляет бытие и даже способно сотворить иную жизнь. Поэтому творчество есть абсолютная и аскетическая жертвенность собой, равноценная смирению перед высшим космическим началом. Оно есть стремление к достижению заведомо запредельного. Оно превращает самого человека в творческий акт.

Но феномен творчества всегда неотделим от смерти творца — и у Маяковского одновременно с «забыванием» лирического героя его возлюбленной «суетных дней взметенный карнавал / растреплет страницы… книжек», которые, умирая, станут только «сухими листьями». Лирический герой, «заморский страус, / в перьях строф, размеров и рифм», исчезает из мира «под неистовства всех декабрей» — и изначально предчувствует свою судьбу. Поэтому он борется со смертью яростно и отчаянно. Он противостоит огню Солнца:

Тебе,

орущему:

«Разрушу,

разрушу!»,

вырезавшему ночь из окровавленных карнизов,

я,

сохранивший бесстрашную душу,

бросаю вызов!

(«Я и Наполеон»)

Он страшится полосы огненного рассвета, которая венчает его голову. Он выходит из относительной безопасности замкнутого пространства квартиры, комнаты — пространства, где есть мать, такая же несчастная, как он сам, и возлюбленная, такая же полуземная-полунебесная — и не менее (а иногда и более) жестокая, чем отец лирического героя. Он выходит на улицу, где ждет его только смерть и утратившая все признаки антропоморфности толпа («звереют улиц выгоны»), прощающая всегда не тех («опять / голгофнику оплеванному / предпочитают Варавву»). Он боится тяжести взваленной на него ноши («Вам хорошо! / А мне с болью-то как?») — и в то же время понимает, что нет кроме него никого столь же громадного в этической красоте и душевной силе, кто может взять ее на свои огромные плечи («Я / с ношей моей / иду, / спотыкаюсь <…> Я добреду»). Он бежит от всего, что в невозможности своих противоречий разрывает его сердце, в безумии утрачивает способность говорить — и обретает ее вновь, трансформируя силу своего безумия в созидательное «лечебное» слово, которым готов спасти искалеченный мир, где нет человека, «у которого / две / одинаковые / ноги».

Но сила слова невозможна без жертвы. С течением времени лирический герой осознает необходимость жертвы — и перестает бежать смерти. Двойник целого мира и населяющего его человечества, он берет на себя его вину (всю и за все — без остатка!) — и принимает за это заклание:

Вытеку, срубленный,

но кровью выем

имя «убийца»,

выклейменное на человеке.

(«Война и мир»)

Смерть = рождение. Рождение через смерть = инициация. Инициация = взросление. Добровольное преодоление инициатического рубежа означает многократное освобождение лирического героя — от страха, от ощущения безысходности, от уязвимой детской позиции — и от ощущения необходимости докричаться, достучаться до отца. Отец больше не нужен. Его место в и без того десакрализованном небесном пространстве пустеет окончательно. Оно будет занято немного позже — фигурой иного рода.

Лирический герой добровольностью собственной смерти прерывает вечный круг дионисийских умираний и воскрешений, преодолевает трагедию мировой разъятости и разорванности, ощущает возможность на качественно ином уровне «заступиться» за несчастный дисгармоничный мир. Он наконец видит дорогу к сияющему будущему:

Сегодня

у капельной девочки

на ногте мизинца

солнца больше,

чем раньше на всем земном шаре.

(«Война и мир»)

Пока это только дорога — но уже так ощущаемо присутствие Человека, за рождение которого лирический герой отдает свою жизнь:

Большими глазами землю обводит

человек.

Растет,

главою гор достиг.

(«Война и мир»)

Ранний путь Маяковского завершается картиной священнодейственности собственной смерти, через мучительность которой («и только / боль моя / острей») единственно возможно «положение во гроб» (А.М. Абрамов) ради нового и уже окончательного рождения из могилы — чрева матери-земли:

Ширь,

бездомного

снова

лоном твоим прими!

(«Человек»)

Эта смерть-рождение сопровождается тропарным пением мира — тоже словом, тоже творчеством, тоже следствием чудесной, воскрешающей силы искусства, которая в поэтике раннего Маяковского присуща только человеку — и никому кроме. Действенное слово, которое обрело свою силу через жертвенную смерть порождающего субъекта, единственно способно преодолеть «поврежденность» мира. Оно же дает человеку власть выразить неприятие неправильной обыденности и силой этой власти ступить на путь преобразования действительности. Чудо подобного воздействия — область человеческих (и только) возможностей. Это проекция частной воли и высокой степени ответственности за состояние своей души. Это способность через личностную трансформацию изменить целую Вселенную и заявить права на императивность и открытость любого высказывания — потому что только такое слово спасет мир.

Статья частично освещает содержание защищенной кандидатской диссертации «Мифотворчество в ранних произведениях Владимира Маяковского (1912–1916 гг.)» (Воронеж, 2022; науч. руководитель — д.ф.н., доц. А.А. Житенев) и опубликованного научного издания:

Стрельникова Е.С. Неомифологизм раннего Маяковского : Монография [науч. ред. — д.ф.н., проф. Т.А. Никонова] / Е.С. Стрельникова. — Воронеж : НАУКА-ЮНИПРЕСС, 2022. — 260 с.

1 Подробнее об архаическом дионисийском мифе – Ф. Ницше «Рождение трагедии из духа музыки»; Вяч. Иванов «Дионис и прадионисийство», «Эллинская религия страдающего бога»; В.Ф. Отто «Дионис. Миф и культ».

2 Подробнее о категории лиминального — в работах А. ван Геннепа, Э. Дюркгейма, В. Тэрнера, М. Элиаде.