ЦЧКИ: судьбы людей и книг

- 18.08.2025

МОЁ ПЕРВОЕ ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ЛЕТО. ЧТОБЫ ПОМНИТЬ…

В двадцатых числах августа 1983 года я, свежеиспеченный выпускник истфака ВГПИ и несостоявшийся школьный учитель истории и обществоведения, пришел работать корректором в Центрально-Черноземное книжное издательство.

Кому-то напомню, а кому-то поведаю, что начало 1980-х вообще в определенном смысле можно считать значимой вехой в истории ЦЧКИ. Во-первых, в 1982 году оно сменило «прописку»: переехало из старинного, дореволюционного особнячка, расположенного на тихой улочке Цюрупы, в самом центре Воронежа, недалеко от водохранилища. (Кстати, в 70-е на этой улице был военкомат Центрального района, откуда я уходил в армию, а в еще более далеком 1957-м в роддоме № 4 на свет появился и сам автор этих строк.) Так вот, с улицы Цюрупы издательство переехало в бурно строящийся Северный жилой микрорайон.

Новый адрес — улица Генерала Лизюкова, 2; только что возведенное современное здание Дома печати, в которое были переселены из разных уголков города редакции двух главных областных газет — «Коммуны» и «Молодого коммунара», а также, соответственно, издательство. Газетчики заняли второй и третий этажи Дома печати, «книжники» — четвертый, а хозяином производственных площадей первого этажа плюс огромного «газетного корпуса» и экспедиции стала типография «Коммуна».

Пожалуй, замечу, что финансирование строительства осуществлялось из двух источников: основные средства, на большую часть здания, шли из партийного бюджета, а площади для ЦЧКИ, бывшего с 1963 года в республиканском подчинении (Госкомиздат РСФСР), были оплачены деньгами «из Москвы». Тогда для работников типографии, издательства и редакций газет эти тонкости не играли никакой роли — область строит или республика, областного или федерального подчинения та либо иная организация. Однако позже, в конце «лихих 90-х» — начале 2000-х, когда по всей стране стали распределять собственность по разным уровням и вершило этот процесс вездесущее «чубайсовское» Министерство имущественных отношений (уже Российской Федерации), существовавшая на Лизюкова, 2 на тот момент юридическая «чересполосица» изрядно добавила головной боли различным и инстанциям, и лицам. (Ой, да что там теперь-то скрывать: и это тоже в итоге послужило началом конца государственного Центрально-Черноземного книжного издательства, которое медленно, но верно «убивали» в течение шести лет. И на мою долю, увы, выпало стать последним директором государственного ЦЧКИ. «Спасибо» Чубайсу и его здешним подручным! Нет уже того Дома печати, давно нет…)

Но простите за это грустное и отнюдь не лирическое отступление, друзья. Короче, издательство переехало в новое просторное помещение. Правда, некоторые ветераны говорили, что «на Цюрупы» было уютнее и роднее, но все же от такой роскоши, как «на Лизюкова», все поначалу были шокированы — стометровый коридор с просторным холлом и масса кабинетов справа и слева. В издательстве работали тогда порядка пятидесяти человек, и за исключением водителей, грузчиков и курьера (да-да, курьера, как в одноименном кинофильме!) почти каждый сотрудник вселился в отдельный кабинет. По двое сидели только младшие редакторы, корректоры и техреды (технические редакторы). В общем, благодать!

А в конце 1982-го — начале 1983 года произошло событие кадровое. Возглавлявший до этого ЦЧКИ Виталий Крутских решением областного комитета КПСС был переведен на другую работу — он стал директором крупнейшей воронежской типографии «Коммуна» (позднее — ИПФ «Воронеж»), а новым руководителем издательства, естественно, опять же по рекомендации ОК КПСС, Госкомиздат РСФСР утвердил инструктора сектора печати обкома уже упомянутого выше Анатолия Свиридова. Нет, в самом деле, начало восьмидесятых — веха в истории ЦЧКИ: новое здание и новый директор.

* * *

Итак, на начало во многом знакового 1983 года в Центрально-Черноземном книжном издательстве работали следующие люди и структурные подразделения. Руководил ЦЧКИ Анатолий Николаевич Свиридов; главный редактор — авторитетнейшая Александра Федоровна Жигульская; заместитель главного редактора — Виктор Мустафович Чекиров. Редакцию массово-политической литературы возглавляла Нина Евгеньевна Бернгардт; в ней на тот момент работали редакторы Раиса Васильевна Андреева, Виктор Анатольевич Демитриенко, Валентина Ивановна Рубанова. Редакция краеведческой литературы — мой гид в области истории издательства Роза Валерьяновна Воротникова. Выпуском производственно-технической литературы ведала также профессионал высочайшего уровня Александра Валерьяновна Зайцева. Редакцию сельхозлитературы возглавлял Михаил Павлович Козлов; редактор — Татьяна Николаевна Шарова. В редакции заказной литературы работали Людмила Михайловна Волошинова (заведующая) и Вера Михайловна Асеева.

Но, конечно же, самым крупным и действительно творческим подразделением ЦЧКИ являлась редакция художественной и детской литературы. Во главе ее в начале 1980-х стоял прозаик Петр Васильевич Сысоев. Отдел поэзии вела Людмила Петровна Бахарева, сама член Союза писателей СССР и автор нескольких книг поэзии и прозы. Детскую и юношескую литературу выпускала Тамара Тимофеевна Давыденко. «Взрослой» художественной прозой занимались Виктор Викторович Будаков, Эдуард Иванович Баранников и Инна Андреевна Сафонова. Все они трудились в должности «старший редактор».

В штат издательства входили и так называемые зональные редакторы — сотрудники четырех отделений ЦЧКИ в Белгороде, Курске, Липецке и Тамбове. В первые годы моей работы белгородское отделение вел поэт Владимир Ефимович Молчанов; в Курске работал прозаик и публицист Владимир Павлович Детков; липецким отделением руководил бывший главный редактор упраздненного после образования ЦЧКИ местного издательства Владимир Федорович Полянский; в Тамбове после ухода из жизни Георгия Дмитриевича Ремизова зональным редактором стала поэтесса Валентина Тихоновна Дорожкина. Главной задачей «постпредов» издательства в Центральном Черноземье стал поиск новых талантливых авторов, работа с уже опытными, зарекомендовавшими себя, представление к включению в план издательства добротных, интересных книг.

Редакции обслуживали младшие редакторы — фактически секретари редакций, которые отвечали за внутреннее делопроизводство, регистрации, подсчет объемов, «ремонт» рукописей, контроль за их прохождением по издательским циклам. В то время младшим редактором редакции художественной и детской литературы была Ольга Геннадьевна Луткова, а отраслевых — Сергей Михайлович Шишлянников и Надежда Владимировна Щербинина.

В корректорской работали старшие корректоры Майя Григорьевна Пожидаева (самая-самая старшая), Тамара Дмитриевна Бунина, корректоры Людмила Викторовна Стародубцева и Галина Георгиевна Харчева. Чуть позже пришли я (как раз на смену Люде Стародубцевой), Людмила Викторовна Кобелева, «возвратились» опытные Антонина Николаевна Винокурова и Зоя Петровна Моисеева. Время от времени нам помогали ветераны — Мария Герасимовна Петрова и Зинаида Михайловна Болдырихина.

Редакцию художественного оформления книг возглавляла настоящий мэтр — Светлана Глебовна Ратмирова. Под ее руководством работали замечательные профессионалы: уже упоминавшийся Георгий Данилович Попов и Леонид Романович Карюков.

Начальником производственного отдела был Николай Николаевич Кокурошников, которого вскоре сменил Владимир Дмитриевич Корякин. Заместителем — сама в будущем начальник отдела — многоопытная Нина Петровна Голубцова. Инженер по качеству — Елена Евгеньевна Зверева. Старший технический редактор — Тамара Ивановна Селютина; технические редакторы — Евгения Анатольевна Парамонова и Сергей Тихонович Поляков. Вскоре пришли Татьяна Николаевна Токарева и Валентина Васильевна Баранникова. Также к производственному отделу были приписаны уже упомянутые водители двух грузовых и легкового автомобилей, двое грузчиков и курьер. Кстати, корректорская организационно тоже являлась подразделением отдела, как и машинописное бюро, в котором тогда работали Анна Ивановна Слюсарева, Любовь Михайловна Медведева, Валентина Сергеевна Иванова и другие. Уже позже, в «компьютерную эру», они перешли с пишущих машинок на компьютерный набор. Версткой стал заниматься Сергей Александрович Филипский, а главным по верстке и дизайну — оформлению книг — был Илья Константинович Вовчаренко, ныне верстальщик журнала «Подъём». Также входил в производственный отдел и отдел снабжения, заведующий — Анатолий Васильевич Буковшин.

Бухгалтерией ЦЧКИ руководила тогда Тамара Сергеевна Чередникова; бухгалтеры — Лариса Борисовна Сиухина и Любовь Михайловна Бунина. В планово-экономическом отделе работали Валентина Николаевна Лесных (заведующая) и еще две Валентины Николаевны — такое вот совпадение! — Федорова и Золототрубова.

Ну, коли уж упомянул производственный отдел и бухгалтерию, скажу и еще вот о чем. Во второй половине прошлого века в руководящих писательских кругах Москвы родилась следующая идея о поддержке старейших литературных журналов: их надо поставить на «финансовое довольствие» к окрепшим централизованным книжным издательствам. Правительственные органы возражать не стали. В общем, решили — постановили. Так орган Союза писателей России и Воронежской писательской организации журнал «Подъём» был прикреплен к ЦЧКИ, и все производственные вопросы, типографские заботы, добывание бумаги, обложечного материала, расчеты за типографские услуги и проч. легли на плечи сотрудников издательства. (Я, кстати, прекрасно помню, как получать зарплату и гонорары подъёмовцы приходили в нашу бухгалтерию, и знаком был с ними еще с тех лет.)

До поры до времени все шло более-менее гладко. Однако уже в горбачевскую перестройку, когда ЦЧКИ договорилось с известнейшим писателем Валентином Пикулем о печатании полного варианта его романа о Григории Распутине «Нечистая сила» и передало рукопись для предварительной публикации в «Подъём», подписной тираж журнала очень быстро перевалил за четыреста тысяч, и если бы оперативно не приостановили подписку, то наверняка достиг бы миллиона. Но для печатания даже четырехсот тысяч экземпляров типографская база Воронежа оказалась слаба. Целой эпопеей стал выпуск тиража на полиграфическом комбинате в Калинине (ныне Твери). Про огромные технические сложности, а также материальные и нервные издержки этого процесса лучше умолчу.

Ну а когда набрал полные обороты «дикий капитализм» 90-х и ЦЧКИ само оказалось на грани выживания, издательство и «Подъём» подписали по обоюдному согласию разделительный акт и пошли дальше каждый своей дорогой.

Но вернусь к коллективу ЦЧКИ. Когда я появился в Доме печати на Лизюкова, 2, секретарем директора и по совместительству кадровиком была Валентина Васильевна Маракасова. Впрочем, за годы моей работы на должности этой сменилось несколько дам; одна из них — Алла Евгеньевна Орлова (Барсукова), выпустившая даже поэтический сборник под псевдонимом Алла Архангельская.

О водителях уже упомянул. Их, конечно, за все время поработало немало, но отдельно назову прекрасного, извините, шофера и веселого, искрометного человека, любимца всего коллектива Николая Петровича (тогда просто — Колю) Лавлинского, который много лет «крутил баранку» в ЦЧКИ на легковых (они тоже менялись) автомобилях.

Вот таким был в целом коллектив Центрально-Черноземного книжного издательства в 1983-м и в первые последующие годы. Разумеется, в дальнейшем происходили определенные кадровые изменения: кто-то увольнялся, кто-то приходил им на смену. Так, вышедшую на пенсию А.Ф. Жигульскую сменил на посту главного редактора В.М. Чекиров, а его заместителем стал Егор Герасимович Посвежинный, уже работавший в ЦЧКИ в прошлом. Редакцию художественной и детской литературы вместо П.В. Сысоева возглавил Владимир Иванович Хрипунков; на место перешедшего на профположение В.В. Будакова пришел Леонид Дмитриевич Коробков. Редакцией массово-политической литературы (когда она еще существовала) последовательно руководили Юрий Евгеньевич Пульвер, Иван Ильич Звоников и автор этих строк. Краеведение после ухода на пенсию Р.В. Воротниковой «вела» Р.В. Андреева. В редакции художественного оформления ветеранов сменили Александр Михайлович Ножкин, Георгий Иванович Внодченко и Алексей Борисович Козлов.

Хотелось бы особо сказать об Александре Ножкине. В издательстве он начал работать молодым, но уже многообещающим, самобытным художником. Оформил десятки книг разных жанров, занимаясь параллельно собственным творчеством, что, признаться, не больно-то нравилось руководству. Но Саша Ножкин оставил очень яркий, заметный след и в истории ЦЧКИ, и в наших, его коллег, душах и сердцах. Давно сделалось уже общим местом говорить о том, что его работы находятся во многих музеях не только России, но и Европы, США, в частных коллекциях таких мировых знаменитостей, как Мадонна… Но увы: еще в 1999 году Александр трагически погиб, что стало тогда настоящим потрясением для всех знавших и любивших и его самого, и его творчество.

К сожалению, еще раньше издательство понесло и другие горькие утраты. Трагически ушел из жизни Э.И. Баранников, а до этого скончался М.П. Козлов, и заведующим редакцией сельскохозяйственной литературы стал Сергей Петрович Шереметов.

В последующие годы происходили определенные изменения и в составе бухгалтерии (планово-экономический отдел был упразднен): в разное время ее возглавляли Валентина Николаевна Лесных, Валентина Николаевна Федорова, Нонна Муаедовна Аргунова, Наталья Ильинична Чмутова и Римма Васильевна Юдина.

Издательство работало, выходили новые книги, открывались широкой читательской публике новые авторы: прозаики, поэты, публицисты. Однако…

Однако в начале 2000-х за ЦЧКИ, всерьез засучив рукава, энергично взялись уже недобрым словом помянутые воронежские клевреты помянутого тем же самым словом Чубайса.

И в 2008 году государственного Центрально-Черноземного издательства не стало…

Правда, почти сразу же мы с писателем и историком Николаем Сергеевичем Сапелкиным организовали ОАО «Центрально-Черноземное книжное издательство», ставшее пусть и не юридическим, но в определенном смысле творческим преемником «классического» ЦЧКИ. В нем я проработал главным редактором до 2012 года, когда директор-главный редактор журнала «Подъём» Иван Александрович Щёлоков пригласил меня на работу в журнал.

P.S. Конечно, я вспомнил здесь далеко не всех сотрудников ЦЧКИ — в основном тех, с кем начиналась и продолжалась моя собственная работа, а точнее… служение. Служение великому делу книгоиздания. В первую очередь — воронежского книгоиздания. Я вспомнил людей, у которых так или иначе чему-то учился, людей, во многом сформировавших меня не только как профессионала, но, надеюсь, и как человека тоже.

Светлая память тем, кого уже с нами нет. И дай Бог здоровья и долгих лет жизни моим друзьям и коллегам — бывшим сотрудникам нашего родного Центрально-Черноземного книжного издательства.

«КРЕСТНАЯ» ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Так получилось, что эту фамилию и инициалы — «Т.Т. Давыденко» — я знал с детства. Вручая мне очередную книжку воронежского издательства, моя мама, Ольга Николаевна Кургузова, обязательно, еще до чтения, открывала последнюю страницу с «выходными данными» (хотя тогда я, разумеется, такого мудреного термина не знал) и гордо и радостно говорила: «А вот наша Томочка!»

«Какая Томочка? Что за Томочка?» — думал я. И однажды загадка разъяснилась. Оказывается, «Томочка» — это Тамара Давыденко, лучшая мамина школьная подруга, с которой они дружили все детство и юность; потом их жизненные пути постепенно разошлись. А для меня с тех пор навсегда отпечаталась в мозгу литературно-ассоциативная цепочка: Т.Т. Давыденко — «Русские народные сказки», «Сказки бабушки Куприянихи», «Ковер-самолет» А. Корольковой, Юрий Третьяков, Евгений Титаренко, Владимир Добряков, Евгений Дубровин…

Шли годы. Я взрослел и довзрослелся до армии, а потом и истфака пединститута. Окончил его, не имея, каюсь, ни малейшего желания работать в системе народного образования, болтался с месяц без понятия, куда направить свои трудовые стопы, и тут…

И тут произошло просто судьбоносное для меня событие: мама случайно встретила в городе Тамару Тимофеевну, с которой не виделась ужас сколько лет. Естественно, пошли объятия-поцелуи, ахи-охи, «обмен информацией» — кто как и чем живет. Сообщив подруге (со вздохом) о наличии на белом свете безработного лоботряса-сына, мама вдруг услышала от старшего редактора редакции художественной и детской литературы Центрально-Черноземного книжного издательства Т.Т. Давыденко: «А как у него с грамотностью?» — «Да вроде нормально…» И Тамара Тимофеевна пояснила: «У нас девочка-корректор скоро уходит в декрет. Так что если он не подкачает, полтора года поработает точно, а там видно будет…»

И «он» вроде не подкачал. Тамара Тимофеевна сама привела меня на «испытание» к главе корректоров Майе Григорьевне Пожидаевой, а после успешной сдачи «экзамена» — и к директору издательства Анатолию Свиридову, который дал добро на прием меня на работу.

Первые впечатления о Тамаре Тимофеевне Давыденко — добрая, улыбчивая, радушная, мягкая… Но очень трудно писать о человеке, с которым был связан не только служебными, но и личными отношениями. «Служебность» и «личность» — это ведь вещи разные, их надо уметь сочетать. Я, конечно же, понимал, что являюсь «протеже» Тамары Тимофеевны, да и мама постоянно заклинала: «Работай хорошо, не опозорься, не подведи Тамару!..»

И я старался «не опозориться». Кажется, более или менее получалось, и Тамара Тимофеевна меня подхваливала: «Молодец! Так держать!» Порой звала в свой кабинет — поговорить запросто, «за жизнь». Действительно очень радушно, очень доброжелательно. Но…

Но постепенно я стал узнавать и другую Давыденко — редактора при исполнении обязанностей.

Наверное, не открою большого секрета, если скажу, что у тогдашнего директора издательства Свиридова имелся собственный, достаточно специфический взгляд на развитие литературы в нашем регионе вообще и на местных писателей в частности. Кумиром его был замечательный журналист Василий Михайлович Песков, и ничтоже сумняшеся директор выдавал иной раз перлы типа: «Да все воронежские писатели одного мизинца Пескова не стоят!» — ну и иное в том же духе.

Естественно, это вызывало резкий протест сотрудников, особенно «мэтров» редакции художественной и детской литературы, и в первую очередь — Тамары Тимофеевны. Вот когда я увидел другую Давыденко, весьма эмоционально отстаивавшую «своих» авторов — как мать защищает ребенка от обидчика, хотя иные из писателей сами годились ей в отцы.

«Опять вы ставите в план Кораблинова!» — чуть ли не кричал Свиридов. Тамара Тимофеевна с неменьшим пылом аргументировала свою позицию. Но таких маститых авторов, как Владимир Кораблинов, Юрий Гончаров, Евгений Носов, Евгений Титаренко, Евгений же Дубровин, Свиридов трогал не очень. А вот писателям помоложе да «попроще» порой доставалось. И Тамара Тимофеевна боролась за их книги, доказывала необходимость бережного и корректного отношения к начинающим прозаикам и поэтам. Кстати, именно она выпустила первую и, увы, последнюю книгу невероятно одаренного Олега Сысоева, дала путевку в литературу талантливому Александру Ягодкину…

Если попытаться представить себе галерею авторов, с которыми работала Тамара Тимофеевна, то, помимо уже упомянутых, выстраивается такой мощнейший ряд: Виктор Астафьев, Василий Белов, Валентин Распутин, Юрий Бондарев, Владимир Богомолов, Григорий Бакланов, Даниил Гранин, Борис Васильев, Константин Воробьев, Виктор Курочкин, Владимир Солоухин… Блестящая плеяда имен отечественной словесности!

Нельзя не сказать и о муже Тамары Тимофеевны — замечательном детском писателе Владимире Андреевиче Добрякове. Они прожили, сохранив чудные и трогательные отношения, много лет, а с 1983 года, когда Тамара Тимофеевна столь неожиданным образом сделалась моей наставницей в издательстве, стали дружить семьями с моими родителями, и я порой видел их в неформальной, домашней обстановке. Тоже поначалу бывало не по себе. Одна из любимых книг детства — «Король живет в интернате», и вот он, ее автор, человек с фамилией полностью подходящей к его облику и сути, сидит за одним со мной столом. Ой, простите, это я сижу за одним столом с ним…

Наверное, «золотой век» поколения воронежских редакторов — это 1960-е — 1970-е годы. Потом все стало как-то сложнее… В конце 80-х руководство издательства начало, и порой не очень деликатно, подталкивать ветеранов к уходу на пенсию. Я был просто ошарашен, когда из уст директора прилюдно вырвалось громогласное: «Хватит Давыденко работать! Посадим вон… хоть Кургузова на ее место!..»

Можете представить после этого состояние и Тамары Тимофеевны, и мое. Я сразу же зашел к ней в кабинет, принялся горячо заверять, что абсолютно ни при чем… Тамара Тимофеевна грустно улыбнулась: «Да разве ж я не понимаю, Юрочка… Дело тут совсем не в тебе…»

На пенсию она вышла в 1991-м, проработав в издательстве 33 года. Помогала мужу в его занятиях с литературно одаренными детьми: Владимир Андреевич руководил клубом юных сочинителей при областной и Центральной городской детских библиотеках, вел в газете «Молодой коммунар» рубрику «Ворон и Еж», составил и выпустил пять сборников литературных произведений своих воспитанников. Иногда Тамара Тимофеевна внештатно сотрудничала с воронежскими издательствами как корректор или редактор. Кстати, при организации серии «Воронежские писатели — детям» я советовался с Давыденко и Добряковым по разным вопросам, связанным с подбором авторов и типовым художественным оформлением. А в первом томе серии — «В ожидании козы. Одиссея Георгия Лукина» Евгения Дубровина (2003) — Тамара Тимофеевна была редактором и автором вступительной статьи.

Но увы, здоровье и Владимира Андреевича, и Тамары Тимофеевны все ухудшалось… Его не стало 8 августа 2008-го, ее — 23 июля 2010 года.

А день ее рождения забыть невозможно — 12 апреля, День космонавтики. Она и сама по этому поводу всегда шутила.

Признаюсь, я очень рад, что сегодня мне выпала возможность вспомнить о Тамаре Тимофеевне Давыденко, замечательной женщине с добрым и твердым характером, три десятилетия бывшей «крестной мамой» детской и юношеской литературы всего Центрального Черноземья. А для меня она стала первой учительницей в таком нелегком, но таком прекрасном деле, как издание книг.

Огромное Вам спасибо за это, дорогая Тамара Тимофеевна!..

АВТОР ОСОБОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ

У этого очерка имеется не вполне обычная предыстория. Дело в том, что в 2010 году я написал небольшой материал, посвященный 80-летию Василия Михайловича Пескова. Не скрою — разумеется, материал-панегирик, в самом позитивном ключе (ну а как иначе?!). Назвал его «Автор особого назначения», но опубликован он тогда, не помню уже почему, не был. И вдруг…

И вдруг 12 августа 2013 года в Воронеж из Москвы пришла скорбная весть: Василий Михайлович ушел из жизни. А вскоре…

А вскоре, взяв за основу тот, «прижизненный», текст, я дописал его и чуть переназвал: «Автор особого п р е д н а з н а ч е н и я».

…Не стало Василия Михайловича Пескова — нашего прославленного земляка, замечательного мастера слова, фотохудожника и телеведущего, лауреата Ленинской и Президентской премий, Почетного гражданина города Воронежа…

А ведь еще накануне печальной вести я читал в «Комсомолке»-«толстушке» его по обыкновению стилистически безупречный и в то же время глубоко душевный, преисполненный великой любви к «братьям нашим меньшим» очерк о простых воробьях и, как всегда, узнавал из поэтичного и информационно насыщенного (никакого противоречия) «фирменного песковского» текста столько нового. И для ума, и для сердца…

Но конечно, лично для меня и моих товарищей-издателей Василий Михайлович памятен прежде всего своими книгами. К нему — известному на всю страну и далеко за ее пределами писателю, журналисту, неутомимому путешественнику — мы, «центральночернозёмники» и давней, и недавней поры, относились всегда с огромным пиететом. Василий Михайлович на протяжении десятилетий являлся для нас, безо всякого преувеличения, эталоном и как талантливейший автор, и как прекрасный, исключительно порядочный человек. Воистину он был для ЦЧКИ автором особым, особенным, можно сказать, «автором особого предназначения».

Песков много раз приезжал в издательство — и в связи с подготовкой к печати либо выходом своих книг, и просто так. Интересно и увлекательно рассказывал о дальних краях, в которых побывал, странствуя по всему миру: Африке, Америке, Антарктиде, Северном полюсе, Индии, Китае, Вьетнаме, Новой Зеландии, государствах Европы и Средиземноморья.

Мы слушали как завороженные. Ну, посудите сами: один из двух главных путешественников страны (второй — Юрий Сенкевич), наш земляк, сидит рядом с нами и рассказывает, рассказывает, рассказывает…

А получить из рук Пескова книгу с его автографом…

Ну, это вообще — не передать словами! Помнится, иные даже извлекали из сего действа некую «корысть» — просили Василия Михайловича подписать несколько книг: не только себе, а и кому-то из друзей, родственников. И шли потом к «адресату», допустим, на день рождения…

Фурор всегда был невообразимый. Вот где формула «Книга — лучший подарок» подтверждалась целиком и полностью. Именинник или именинница с вытаращенными глазами и дрожащими руками лепетали: «Как!.. Это — о н?.. Тот с а м ы й?..» И еще не раз и не два за вечер выскакивали из-за праздничного стола, вновь хватали книгу, раскрывали на титульном листе и снова и снова читали (иногда вслух — громко и гордо) дарственную надпись автора, а потом, ей-ей, опять просто не знали, куда же ее положить или поставить. Кажется, готовы были даже поместить в рамку и водрузить на стену.

А однажды у некой именинницы из-за книги Пескова, прямо в разгар фуршета, случился самый настоящий семейный скандал. Дело в том, что при подписывании данного экземпляра у Василия Михайловича, когда он начал уже выводить автограф, в шариковой ручке кончилась паста. Он взял другую ручку, повторно обвел непрописанные, так сказать, места, но обвел не совсем точно — подпись стала чуть-чуть «двойной», да и паста оказалась немного другого оттенка. И вот супруг именинницы, после энного тоста (может, от зависти?), вдруг ничтоже сумняшеся заявил:

— Не верю! Подделка!

Господи, что тут началось!.. Виновница торжества сначала почти разрыдалась, а потом с мольбой бросилась к автору этих строк за помощью:

— Юра!.. Как же так, Юра?..

Не стал никого ни в чем убеждать. Молча поднялся (благо жил неподалеку) и вышел. И вскоре вернулся с собственным экземпляром книги. Вредный муж — клянусь, не вру! — вооружился огромной лупой и принялся сличать автографы. Через минуту он благородно признал свое поражение, и застолье продолжилось с удвоенной вдвойне счастливой хозяйкой силой. Все остальные подарки всех остальных гостей окончательно померкли рядом с «ее Песковым»…

В 80-е — 90-е годы прошлого века мы выпустили книги Василия Михайловича «В гостях и дома», «Речка моего детства», «Война и люди» — в серии «Ратная слава» и через несколько лет отдельным изданием в прекрасном оформлении бывшего художественного редактора ЦЧКИ Леонида Карюкова. В 2003 году свет увидел двухтомник «избранного» «Окна в природу».

И вот здесь чуть-чуть поподробнее. Издание то вышло летом, и летом весьма жарким. Но тем не менее, приехав в Воронеж, Василий Михайлович выразил желание поучаствовать в продаже своих книг жителям нашего города, назвав это «приятным поводом для встречи с земляками». Мы спросили разрешения у директрисы книжного магазина на проспекте Революции, в Доме книги; разумеется, получили самое благожелательное согласие и расположились под окнами магазина — привезли на издательской «четверке» раскладной стол, пару стульев, торговую палатку (от солнца) и книги. «Акция», по договоренности с Василием Михайловичем, планировалась с 12:00 до шести вечера. К Пескову был «прикомандирован» работавший в те годы в ЦЧКИ Владимир Стрыгин. Он вспоминает:

— Я поставил палатку, разложил на столе книги, приготовил и вскрыл еще несколько пачек. Василий Михайлович сел на стул, достал авторучку, и… И первые несколько минут мы провели, можно сказать, в одиночестве. Потом замедлил шаг один из спешащих куда-то мимо прохожих, другой, третий… Начали оглядываться на нас (точнее, на Василия Михайловича) люди, стоявшие на автобусной остановке, — и уже вскоре образовалась самая настоящая очередь. В иные минуты она занимала собой почти весь тротуар.

Да, в тот день Василий Михайлович «поработал» ударно — подписывал книги практически без перерыва. И он ведь не просто подписывал — обязательно находил для каждого покупателя какие-то добрые слова, хоть чуть-чуть, но разговаривал с каждым. Я же часа через два-три (хотя книг мы взяли довольно много) заметил, что «источник иссякает». Быстро смотался в издательство, привез еще книг…

А на улице настоящее пекло. Василий Михайлович (в своей неизменной кепке, ни разу ее не снял) явно подустал. Я шепчу ему: «Может, прервемся? Отдохните». А он: «Но люди же ждут!» Даже продавщицы-книжницы из магазина прибежали: «Ой, Василий Михайлович, можно и нам? У нас там и покупателей сейчас нет. Все здесь…»

И вот, между прочим, пара любопытных эпизодов. Машину-то я поставил «под знак» — ну некуда больше было. И, естественно, в некий момент нагрянули доблестные гаишники: «Нарушаем?..» — «Командир, — говорю, ну ты глянь, кто там сидит». И у того глаза постепенно округляются: «Это — о н?..» В итоге гаишники сами встали в очередь. А уже ближе к вечеру нарисовались трое «братков» — еще не ушедшее до конца наследье «лихих 90-х». — «Почему торгуете? Кто позволил?» А я и им: «Мужики, посмотрите, кто это». Их «старшой»: «Вон тот в кепке?.. Эй, да это ж тот самый дядька из телевизора! Как его…» — «Тот самый, — киваю. — Книжечки-то купите». «Старшой» хмыкнул, повернулся и пошел. Остальные — за ним. Песков, окруженный покупателями, ничего этого не заметил, я ему потом рассказал.

На часах 18:00. «Василий Михайлович, шесть уже, — говорю. — Заканчиваем?» А он: «Володя, ты видишь, какая очередь. Это на встречу со мной пришли мои земляки. Как же можно вот так взять и уехать!..»

В общем, завершили мы торговлю только часов в девять вечера, когда проспект уже почти опустел. Было видно, что Василий Михайлович очень устал, однако доволен он был страшно: «Ради такого доброго, сердечного общения, ради таких дней, Володя, и стоит жить!..» (Да, кстати, извините уж за «прозу», но и «поторговали» мы успешно. Пятьсот с лишним двухтомников продали — больше тысячи книг! Без всякой предварительной рекламы, экспромтом — результат для Воронежа просто потрясающий!..)

2010 год стал юбилейным и для Василия Михайловича Пескова (80), и для издательства (90) — такое вот прямо даже знаковое совпадение. И когда еще за полтора-два года до того я затронул в разговоре эту «тему дат», Василий Михайлович сказал: «Юр, ты только, пожалуйста, не обижайся, у вас я выходил не раз, но все те книжки были достаточно… скромненькие. А так хотелось бы подарить наконец землякам действительно подарочное издание с множеством моих фотографий…»

Я горячо заверил его, что попытаюсь сделать для этого все возможное. Но потом… Но потом Василий Михайлович перенес тяжелейший инсульт. Слава Богу, постепенно восстановился. Мы вновь вернулись к подготовке книги, и в конце 2009-го ЦЧКИ подало в управление по делам печати и СМК заявку на включение подарочного издания «Окно в природу» в план областной книгоиздательской программы 2010 года.

Правда, поначалу там имели место какие-то странности — похоже, заявку нашу тогдашнее руководство управления попросту спрятало под сукно, даже не вынеся ее на обсуждение в совете по книгоизданию.

Узнав об этом, я сочинил текст, и, отпечатав на фирменном бланке издательства, мы отправили на имя губернатора Воронежской области А.В. Гордеева благородную, так сказать, кляузу следующего содержания:

«Уважаемый Алексей Васильевич!

14 марта 2010 года исполняется 80 лет нашему замечательному земляку, лауреату Ленинской премии СССР и Президентской премии Российской Федерации, Почетному гражданину Воронежа, прекрасному журналисту, писателю, телеведущему В.М. Пескову.

Наше издательство подало заявку на выпуск по областной программе книгоиздания юбилейной книги Василия Михайловича “Окно в природу” — подарочного, большеформатного тома, который по договоренности с автором фактически уже подготовлен к печати.

Но — увы… Книга не прошла отбор совета по книгоизданию при управлении по делам печати и СМК Воронежской области. Обидно: в современном мире российской печати среди воронежцев фигуры, равной по масштабу В.М. Пескову, просто нет, и, конечно же, Василий Михайлович достоин выпуска такой книги на своей родине.

В связи с вышесказанным просим Вас рассмотреть вопрос издания в Воронеже книги В.М. Пескова “Окно в природу”…»

И в конечном итоге справедливость, как говорится, восторжествовала: в ответ на наше обращение к губернатору по личному распоряжению Алексея Васильевича Гордеева подарочная, большеформатная, с ровно сотней фотографий автора книга В.М. Пескова была включена в областную программу книгоиздания.

И уже вскоре «Окно в природу» увидело свет при финансовой поддержке Правительства Воронежской области. «Сигнальные» экземпляры Василий Михайлович получил аккурат накануне своего 80-летия (14 марта) и был очень доволен — издание ему понравилось. А основной тираж — 1000 книг — поступил в библиотеки города Воронежа и области — начиная с главной, Никитинской, до библиотек районных и школьных.

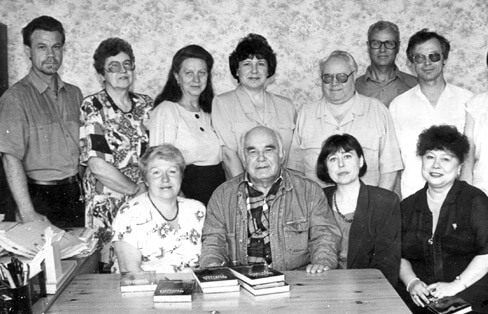

«В середине октября 2010 года Василий Михайлович побывал у нас в гостях. Пообщался с сотрудниками, подписал несколько книг, а в ответ на наши горячие пожелания ему здоровья и всяческих удач тоже пожелал издательству и его работникам всего самого хорошего. Конечно же, и сфотографировались на память.

В общем, сотрудничество Центрально-Черноземного книжного издательства и нашего замечательного земляка продолжается.

Здоровья Вам, дорогой Василий Михайлович, и новых творческих успехов!

Ну а нам — новых совместных с Вами книг…»

Эти строки были написаны в 2010-м, но увы… Та книга «Окно в природу» оказалась последней нашей совместной работой с ее автором — человеком, посвятившим всю свою жизнь поистине рыцарскому служению родной земле — Природе в самом высоком ее понимании и — людям, в первую очередь, землякам-воронежцам, которых он очень любил и к которым всегда возвращался после самых-самых дальних своих странствий.

Но Василий Михайлович не ушел от нас, потому что с нами остались тысячи его газетных публикаций, десятки изданных миллионными тиражами книг, а самое главное, осталась память — Память об этом прекрасном художнике слова, человеке и великом патриоте Земли Воронежской…

ТРУДНАЯ «ТРУДНАЯ ВЕСНА 1918 ГОДА»

За время работы и в ЦЧКИ и уже после через мои руки как редактора прошли сотни книг самых разных жанров и самого разного, уж извините, уровня исходного, так сказать, материала. Среди них были издания знаковые, солидные, «трудоемкие», как, например, серии книг «Край Воронежский: судьбы людские», «Воронежские писатели — детям», в буквальном смысле слова — фолианты, посвященные Великой Отечественной войне («Воронежский фронт»), истории воронежского комсомола, здравоохранения, пожарных и спасательных служб нашей области, 75-летию моего родного пединститута-педуниверситета, истории фермерского движения в Воронежском крае и т.д. и т.п., а также масса книг поэзии, прозы, публицистики и краеведения.

Подготовка большинства из них велась, как правило, в обычном рабочем режиме, без особых казусов и осложнений. Но все же случались в моей практике и редкие исключения…

И вот сейчас я хочу вспомнить о том, как в 1989-1990 годах мы издавали одну книгу.

А заодно и спустя много лет открыть некую, так сказать, «страшную тайну».

Ну и, в общем-то, даже в определенном смысле… попросить запоздалого извинения у некоторых людей, работавших тогда вместе со мной в издательстве.

За что?

А вот за что…

В конце 80-х годов прошлого столетия, на самом пике «перестройки», в газетах и журналах валом пошли публикации самых разных авторов на самые разные темы, посвященные истории и современности нашей страны, которые еще совсем недавно ну просто никак не могли бы увидеть свет. Но теперь же — «гласность»!

Одним из, пожалуй, наиболее ярких авторов той «волны» был Рой Александрович Медведев, историк и публицист, опальный в предшествующие десятилетия и печатавшийся только за рубежом, в стане, выражаясь тогдашним языком, «идеологических противников».

И вот в газетах прошла информация, что некие московские издательства ведут с Р.А. Медведевым переговоры на предмет выпуска его книг о Сталине, Молотове, Кагановиче и т.д.

Я же тогда работал в редакции массово-политической литературы ЦЧКИ, и в один прекрасный день директор издательства вызвал меня в свой кабинет. Вызвал и сказал:

— Готовься в командировку. Поедешь в Москву.

— А… зачем? — искренне удивился я: книги, над которыми корпел, не имели к Москве никакого отношения.

— А затем, — пояснил директор, — что вот тебе телефон Роя Медведева, созвонись с ним, поговори и попроси какую-нибудь рукопись для нас. Может, станем первыми из провинциальных издательств, кто напечатает его книгу. А как договоришься, поезжай за рукописью…

Я позвонил Рою Александровичу, признаюсь, с некоторым волнением — такая почти легендарная личность!

Он очень вежлив, корректен; после недолгого разговора предложил:

— Приезжайте в Москву, и конкретно все обсудим.

— Конечно, езжай, — сразу же сказало начальство.

Я приехал, нашел «по инструкции» дом, где жил (а может, и сейчас живет) Медведев, — довольно далеко от ближайшей станции метро, несколько остановок на автобусе — и начал «переговоры». Сообщил, что директор наш заранее согласен на любую рукопись, хотя и просил, по возможности, биографическую, о каком-нибудь крупном политическом деятеле сталинской эпохи, если уж не о самом Сталине.

Однако Медведев сказал, что полностью готовые рукописи уже обещал московским издателям. Есть и другие, но недописанные, надо ждать. Увидев же по моему огорченному лицу, что ждать нам совсем невтерпеж — закусили ребята удила, — после некоторой паузы добавил:

— Вообще-то есть у меня одна книга… Москвичи ее не взяли. Может… испугались… Она выходила единственный раз, в Италии, на итальянском языке… — Достал ее из ящика стола и протянул мне: — Вот, возьмите, пожалуйста, в любом случае, на память.

Я взял книгу в руки — красиво сделали итальянцы! Яркая «абстракционистская» обложка, на которой какие-то слова (языком, понятно, не владею) и цифры — «1918».

— И как же она называется? — спросил.

— «Трудная весна 1918 года». И скажу откровенно: эта работа для меня одна из самых дорогих и важных. Нет, книги-биографии, конечно, тоже, но в «Трудной весне…» раскрываются такие вопросы… Ну да коли возьмете, поймете все сами. — И добавил с легкой (может быть, и чуть хитроватой) улыбкой: — Если осмелитесь, конечно…

Я, как чапаевец шашкой, замахал руками:

— Конечно, осмелимся! — Во-первых, знал же настрой директора, а во-вторых, и сам раззадорился — показать, какие мы в Воронеже храбрецы.

— Ну и замечательно, — кивнул Рой Александрович. — Тогда вот вам рукопись. — Достал пачку машинописных листов в картонной папке. — И начинаем работать. Читайте, звоните, если появятся какие-нибудь вопросы.

— Огромное спасибо! — Гордый и радостный от осознания успеха своей миссии, я заверил, что как только вернусь в издательство, подготовлю и вышлю договор, и мы распрощались.

Я отправился на вокзал, сел в поезд и, приехав в Воронеж, в тот же день доложил начальству о результатах командировки.

— Молодец! — похвалил директор. — Делай и отсылай договор, читай — ну и запустим…

Сделал и отослал Медведеву авторский договор и засел за «Весну…». И вот тут-то… И вот тут-то, как говорится, началось…

Знаете, сегодня это наверняка выглядит мелочью, даже, простите, ерундой, но тогда…

Гм… Я начал читать рукопись и уже вскоре смекнул, почему от нее отказались «трусливые» московские издательства. Да, пик «перестройки», да, апогей «гласности» — пишут и публикуют массу всякой, в том числе и весьма критической, информации о наших недавних вождях, но…

Но только не о Ленине. Ленин все еще священная корова, икона; такие-сякие все, кто был после него, но — только не он. Он все еще неприкасаем и критике не подлежит, в то время как «Трудная весна…» (при всей ее политкорректности по сравнению с «ленинскими» публикациями последующих лет) была изрядно пересыпана словосочетаниями типа «Ленин был в корне неправ», «Ленин грубо ошибался» и проч., ну и соответствующей аргументацией — в чем неправ, где именно ошибался и так далее.

Н-да-а… и я все чаще стал чесать затылок, а потом и начал звонить Рою Александровичу со своими вроде бы завуалированными опасениями, уж простите, «как бы чего не вышло».

Но, разумеется, он все сразу понял и, думаю, даже стопроцентно ожидал таких звонков, в которых я буду предлагать как-то смягчать жесткость и безапелляционность подобных фраз.

И он на это согласился. А звонка после пятого, когда я, к примеру, вместо «в корне неправ» предложил «в общем-то, не прав», сказал:

— Юрий, не хватайтесь за трубку после каждой «крамольной» строчки. Исправляйте, как сочтете нужным. Ведь это же частности, а главное — чтобы книга вышла и чтобы основной ее смысл сохранился.

— Выйдет и сохранится! — горячо заверил я и продолжил свой «косметический ремонт» рукописи. Все, что надо, в конечном итоге и осталось, только несколько больше появилось в тексте слов типа «возможно», «вероятно», «наверное» и т.п. и чуть поубавилось резкости в авторских оценках ленинских деяний и политики.

Вернулся из Москвы подписанный Медведевым договор, ну и рукопись я в конце концов «отредактировал».

И вот тут-то — началось самое (но это, повторюсь, с позиций дня сегодняшнего, хотя впрочем…) забавное.

Отдаю «Весну…», согласно графику издательского процесса, на читку заведующему редакцией, а сам приступаю к какой-то следующей работе, но и жду, конечно, реакции на «Весну…».

Неделю жду, другую, третью… Тишина.

И вдруг — меня вызывает главный редактор. Захожу в кабинет, а там и сам главный, и завредакцией. Сидят и с довольно-таки тоскливыми лицами косятся то на меня, то на лежащую в центре стола рукопись Роя Медведева.

Ну и — не очень долгий, не больно внятный, весьма сдержанный разговор.

— Так это, Юр… Че-то «Весна…» эта… тово… Не слишком она, это самое?..

Я кошу под дурачка:

— Да не слишком. А как же «перестройка», «гласность»?

— Конечно-конечно, верно-верно, — уныло кивают. — Но че-то все-таки как-то…

— Да нормально все, — говорю. — По-моему, все нормально.

— Ну ладно, — вздыхают. — Иди…

Ушел. А на следующий день зовет уже директор:

— Садись… — Сам уставился куда-то в потолок: — Там это, слышь, договор-то Медведев подписал?

— Подписал, — отвечаю, — и уже назад прислал наш, издательский, экземпляр. Второй, как положено, у него остался.

— Да ясно… — морщится и переводит наконец взгляд с потолка на меня: — Так я, это, чего хотел, слышь, сказать… Книжка-то, говорят, неинтересная…

— Кто говорит?! — «удивляюсь» я, и директор сообщает, кто, хотя и так понятно. — Ну, не знаю, — пожимаю плечами. — По-моему, как раз очень интересная. Такого уж точно в ближайшем будущем больше никто не напечатает. Опять, как с Высоцким, первопроходцами будем.

— Да это понятно, — невесело соглашается директор, — но… Но все-таки мне тут сказали, что какая-то скучноватая книга… Слушай, а может, поговоришь с Медведевым?.. Переделаем договор и любую другую его рукопись издадим. Лю-бу-ю!

— Ох, не знаю, — снова пожимаю я плечами. — Как-то неудобно получается… Да и несолидно: просили-просили — «издадим все, что хотите», а теперь… Да просто стыдно!

— Не, ну ты, однако, попробуй, — поморщился директор. — В общем, звони…

А другие мои начальники «раскололись». Не помню уже точно, кто из них заявил открытым текстом:

— Хочешь издательство под монастырь подвести? Да за такую книгу обком с нас голову снимет!

Эти опасения я, в принципе, понимал. Нет, в конце 1989-го обком не был уже таким страшным жупелом, как еще совсем недавно, — «демократизация», знаете ли, — но тем не менее…

Ладно, мне сказали: звони, и я стал звонить. А надо напомнить, что в те годы междугородняя связь была, во-первых, делом непростым — «восьмерку», бывало, по часу «ловишь», — а во-вторых, такие звонки были на особом контроле начальства, ну и я почему-то подумал, что в данном случае «контроль» будет сверхособенным — нет-нет, не в смысле «прослушки», а в плане самих фактов звонков (хотя, может, и ошибался).

И вот звоню — раз, другой, третий. Ничего про наши «страсти» не говорю: так, несу ерунду какую-то, — то переспрошу, это уточню. Директор же периодически дергает: «Звонил?» — «Звонил». — «Что он сказал?» — «Не хочет, — тяжко вздыхаю. — Не соглашается». — «Ну, подожди немножко и звони еще…»

И так шли неделя за неделей. Директор снова зовет:

— Напиши ему письмо. Может, письмо убедит.

(Письма же, как всем известно, регистрируются в журнале исходящей корреспонденции, за которым в моем случае я тоже допускал «особый контроль» — мол, писал или не писал?)

Гм, решил все ж таки слегка обозначить в своем послании, чисто для проформы (весьма туманно и витиевато), потенциальную проблему. Умышленно слишком туманно и витиевато, потому что получил вполне безмятежный ответ, в котором, помимо каких-то «технических моментов», Рой Александрович написал (точнее, настучал на машинке) следующее:

«Уважаемый Юрий Митрофанович!

Получил Ваше письмо… Несколько книг, которые я уже подготовил, выходят весной в московских издательствах — о казачестве (из «Подъёма») уже издана, печатаются книга о Хрущеве и еще две…

Всего Вам доброго

Рой Медведев».

Ну и нормально. Ну и флаг мне в руки. (О письме этом начальству не сообщил.)

А тут до Нового, 1990-го, года считанные дни. Беру яркую, красивую открытку с Дедом Морозом в санях с оленями и с елкой и пишу: «Уважаемый Рой Александрович, от всей души поздравляю Вас с наступающим…» и т.д. и т.п. Кладу открытку в конверт, заклеиваю, надписываю адрес и — секретарше «на регистрацию».

Она с пониманием (народ же, ясно, в курсе «проблемы») и даже сочувствием:

— Медведеву?

— Ему… — горестно киваю.

— Ох, может, согласится.

— Да дай-то Бог…

Короче, после я «поздравлял» подобным образом Роя Александровича еще и с 23 февраля, да даже чуть ли не с 8 марта и — все сокрушенно разводил руками:

— Не соглашается…

(Знаете, для меня до сих пор загадка, почему никто из начальников сам не позвонил Медведеву. А что тогда могло бы произойти, нетрудно, в общем-то, представить. В смысле — вранье-то мое сразу же открылось бы, и огреб бы за него по первое число, в этом никаких сомнений. Но — ведь не позвонили же и не огреб.)

А Медведев и сам уже беспокоиться начал: рукопись-то вроде и отредактирована, и корректорами вычитана давным-давно — чего тянем?

Я успокаиваю:

— Рой Александрович, ну она же у нас внеплановая. Будет в третьем или четвертом квартале. — Да, и попросил его сделать еще небольшое предисловие — из «тактических» соображений. Он сделал.

Наконец руководство мое, похоже, отчаялось «договориться» с Медведевым, и для подстраховки мне велели найти для книги научного редактора, чтобы он в конце дал «подстраховочное» же заключение.

Поскольку в свое время окончил истфак нашего пединститута, в качестве научного редактора я привлек кандидата исторических наук, доцента ВГПИ Евгения Ивановича Габелко, прекрасного и специалиста, и человека.

Евгений Иванович вмиг понял свою «подстраховочную задачу» и написал отличное заключение «От научного редактора», в котором четко и корректно, ссылаясь даже на высказывания К. Маркса, обосновал нужность, своевременность и несомненную актуальность книги «Трудная весна 1918 года».

Все! Мосты были сожжены, и рукопись отправилась в набор в типографию. А далее — по производственному графику: верстки, читки, сверки и прочие «фазы». (Правда, сложилось у меня все же тогда впечатление, что и на типографской стадии некие тайные силы работу над «Весной…» притормаживали. Правда, сложилось.)

Но сколько веревочке не виться… Подписывая книгу в печать, главный редактор с немалым оттенком черноватого юмора вздохнул:

— Ну, Юра, будешь мне передачки в тюрьму носить…

— Да ладно вам! — запротестовал я. — Еще и прославитесь!

Он только кисло улыбнулся.

И вот в конце года 1990-го вышла в свет «Трудная весна 1918 года». О книге сразу же написали воронежские газеты, особенно положительный отклик дал «Воронежский курьер». И…

И ничего «страшного», насколько помню, не случилось. Наступил год 1991-й, и обкому явно было уже не до книг, потому что буквально через несколько месяцев не стало уже ни обкомов, ни, увы, самого Советского Союза…

Подытожу: все участники этой истории так и не узнали о моих «интригах». Не знал о них много лет и Рой Александрович Медведев.

Вопрос, конечно, дискуссионный — всегда ли любые средства хороши для достижения цели? Ну, я вот в данном конкретном случае фактически пошел на обман, в чем отчасти и каюсь.

Но лишь отчасти — книга-то все же вышла.

Да-а-а, она и вправду оказалась трудной — «Трудная весна 1918 года»…

P.S. У меня же на память о той давней «спецоперации» остался экземпляр «Весны…» с дарственной надписью автора: «Юрию Митрофановичу Кургузову с благодарностью за содействие в издании этой книги».

А лет через двадцать мне еще довелось телефонно и эпистолярно пообщаться с Роем Александровичем. И он прислал свою новую на тот момент книгу «Тихий Дон». Загадки и открытия великого романа» с автографом: «Юрию Митрофановичу Кургузову на добрую память и с лучшими пожеланиями. Рой Медведев. Москва. 15/II.2012 г.».

МИРЫ ВЯЧЕСЛАВА ДЁГТЕВА

С Вячеславом Дёгтевым мы познакомились в 1983 году. Я — молодой сотрудник издательства, он — молодой же начинающий прозаик. И вышло так, что и дружили мы, и сотрудничали как автор с редактором ровно двадцать лет и два года, до того самого трагического апреля 2005-го.

Не открою секрета, когда замечу, что характер у Вячеслава был непростой: при неоспоримом таланте он нажил немало недоброжелателей, если не выразиться жестче. Помнится, как уже после его смерти один из воронежских писателей (тоже ныне покойный) выдал: «Хоть ты, Юра, и был другом Дёгтева, мы все равно тебя любим». Оригинальное выражение комплиментарности, правда?

На мое 45-летие Вячеслав напечатал в газете «Коммуна» просто-таки хвалебную статью под названием «Мой друг редактор». В первом и втором номерах журнала «Подъём» 1996 года опубликовал мой «ужасный» роман «Луна — Солнце мертвых». Я же был редактором нескольких его книг. И вот с одной из этих книг случилась… Нет, не настолько замысловатая, как с «Трудной весной 1918 года» Роя Медведева, но, тем не менее, тоже довольно непростая история.

В детали на сей раз вдаваться не стану, скажу лишь, что тогдашний директор ЦЧКИ Анатолий Свиридов «железно» пообещал Дёгтеву напечатать сборник его рассказов «Гладиатор», а потом… вдруг взял да и передумал. Вячеслав многократно ходил к нему, напоминал про обещание, взывал к «совести и чести» — бесполезно. Однако же мне, хотя и с огромным трудом, и далеко не сразу, но удалось все-таки убедить директора сдержать данное слово. Тот в конце концов скрепя сердце согласился на издание.

Вячеслав страшно обрадовался и в своем радостном порыве попросил меня написать к сборнику предисловие. Разумеется, и я согласился. Для меня, помимо прочего, это тоже стало делом «совести и чести».

Итак, еще раз…

Миры Вячеслава Дёгтева

(Предисловие редактора)

Не знаю, кто как, а я творчество того или иного писателя оцениваю (помимо, естественно, прочих критериев) еще и по тому, создает ли он своими произведениями собственный, новый, оригинальный и неповторимый мир, в котором сами Природа и воздух — е г о Природа и воздух, а жители, герои, — его и только его герои, несущие в себе и на себе энергетику и печать присущего лишь ему одному миропонимания, мировосприятия и таланта. И это вовсе не означает, что он — единственный. Но — неповторимый, это уж точно.

Книга, которую вы, уважаемые читатели, держите сейчас в руках, — безусловно, событие в культурной жизни нашего (да и не только нашего) города, особенно сегодня, когда книгам «нерыночных» авторов пробивать дорогу к читателю все труднее и труднее…

Стоп, однако написал вот сейчас «нерыночных» — и тут же «споткнулся»: позвольте, а почему — «нерыночных»? Ведь сюжеты многих рассказов Вячеслава Дёгтева закручены похлеще иных «боевиков», и герои их — люди тоже весьма, скажем так, «неадекватные».

И все же… И все же нет, не «рыночный» автор Вячеслав Дёгтев. Не «рыночный»! Потому что не механистическое описание страданий, смертей, экстремальных ситуаций и иных «катаклизмов» его цель, а безжалостно точный, психологически выверенный показ человека, которому со всем этим кошмаром пришлось столкнуться, — все равно, в каком качестве: жертвы ли, палача (не обязательно в прямом смысле слова) или случайного свидетеля. «Пропуская» своих героев «через себя», автор выплескивает на страницы такой мощный и неудержимый поток самых разнообразных и противоречивых событий, мыслей, информации, эмоций и чувств, что порою просто оторопь берет — хочется перевести дух, тряхнуть головой, как минимум — «остановиться, оглянуться…», увидев вдруг (а чем черт не шутит?!) в каком-то из множества этих прямых или кривых зеркал себя…

Писателей привычно именуют инженерами человеческих душ, но что-то не в ходу сравнение их с актерами, лицедеями. Однако же вспомните флоберовское «Госпожа Бовари — это я». Полное духовное и душевное перевоплощение, едва ли не материальное проникновение в шкуру другого, не скажу человека, человек на Земле — частный случай, но — существа, — вот одна из самых сильных сторон письма Вячеслава Дёгтева. Разные герои — разные маски, они меняются как в калейдоскопе, и это здорово, так и должно быть, и это и есть индикатор уровня и показатель мастерства — мастерства перевоплощения автора в своих героев. Конечно, в писательском творчестве имеется и значительный элемент режиссуры — сюжет, фабула, действие и т.п., — но в сердце-то стучит и бьет по нервам в первую очередь прямая (не обязательно закавыченная) речь автора и его героев… Слушайте, еще реплика на засыпку: а Дёгтев ли говорит устами своих героев или это они — они сами! — расшевеливают, раздраконивают и наконец «озвучивают» его?.. М-да… вопрос, конечно, интересный…

«Дёгтев — писатель удара, писатель пущенного копья. И копье — летит…» (В. Жихарев). Да-да, все так. И часто у копья этого имеется не только относительно абстрактная, но и вполне конкретная цель, что кому-то может не нравиться. Однако тут уж ничего не поделаешь — взрывной, искренний и откровенный (иногда, быть может, слишком откровенный) человек и художник Вячеслав Дёгтев говорит о том, о чем хочет сказать, и так, как хочет. И ничего ты с ним не сделаешь, потому что он — свободен, по-настоящему свободен в своем творчестве. Увы и ах, — писать в стиле «инда взопрели озимые» или рассусоливать что-то там «о роли русской интеллигенции» он не желает, и что теперь? Ему не по душе компромиссы, но и слава Богу. Он — сделал себя, сделал и в жизни, и в литературе таким, какой он есть, — ну и к чему всякие третьестепенные вопросы? Он — Гладиатор. Он существует, и с этим приходится считаться.

Не исключено, что после прочтения этих строк у кого-то может сложиться впечатление, что нет у писателя Дёгтева вообще недостатков, и вот он перед нами — живой классик.

Да как пожелаете! Читайте, хвалите, ругайте, спорьте! И это нормально — сколько людей, столько мнений, — главное-то в другом. В том, что Вячеслав Дёгтев — бесспорно, личность в нашей современной литературе, и эта личность — предмет для самого серьезного разговора, потому что уже свершившийся факт то, что в Воронеже сегодня живет и работает один из самых пронзительных и самобытных писателей России, создавший на страницах своих произведений целый мир, — да нет, даже не мир, а — миры, огромные, жестокие, трагические, и — камерные, глубоко лирические, — м и р ы В я ч е с л а в а Д ё г т е в а…

P.S. На одном из мероприятий, посвященных памяти Славы, ведущий, давая мне слово, сказал:

— А сейчас, друзья, перед вами выступит человек, вошедший в историю уже только тем, что он был редактором книг Вячеслава Дёгтева…

(Гм, хотелось бы вообще-то надеяться, что в конечном итоге, может, все-таки не только этим, ну да ладно.)

И я выступил.

КНИГА, КОТОРАЯ НЕ ВЫШЛА

Не раз уже писал я о книгах, выпускавшихся в прошлые годы работы издательства, об интересных авторах и людях, сотрудничавших с нами при подготовке рукописей к печати. Но сегодня мне хочется вспомнить о книге, которая не увидела свет в ЦЧКИ, и о человеке, который при иных обстоятельствах мог бы стать «нашим» автором, но — увы… А человек был, право же слово, замечательный…

И еще — не покидает до сих пор чувство вины. Хотя, в общем-то, что я в той ситуации мог сделать? Наверное, ничего. И — снова увы — так ничего я в той ситуации и не сделал. А теперь обо всем по порядку.

В конце 2006 года приезжаю утром в издательство, иду по коридору, а навстречу мой заместитель:

— Юрий Митрофанович!.. — Взгляд же какой-то странноватый — полуозадаченный-полувеселый. — Да тут недавно звонил… Начальник Чукотки!

— Кто-о?! — удивился я. — Начальник Чукотки? — И ляпнул: — Абрамович, что ли?.. — А в мозгу молнией (конечно же, идиотски-безумная) мысль — неужели пресловутый губернатор-олигарх возжаждал заказать в Центрально-Черноземном издательстве выпуск какой-нибудь книги?

— Да нет, — покачал головой заместитель, — не Абрамович (мечты о грандиозном заказе вмиг рухнули), хотя я и сам в первый момент так подумал. В общем, звонок. Снимаю трубку. «Здравствуйте. Могу я услышать Юрия Митрофановича?» — «Его еще нет, — отвечаю, — но скоро будет. А кто спрашивает?» Вот тут-то он и выдал: «Начальник Чукотки. — Помолчал и добавил: — Михаил Иванович…»

— Кононов?! — воскликнул я. — Ну конечно! «Начальник Чукотки»!.. — И действительно заволновался: знаменитый актер, снимавшийся у таких мэтров, как Калик, Панфилов, Кончаловский, не говоря уже о самом Тарковском! Ну и — легендарный Нестор Северов из культовой «Большой перемены», к конце-то концов…

— А что он хотел? — спрашиваю.

— Не сказал. — Заместитель протянул листок бумаги: — Вот телефон, просил позвонить…

Позвонил я не сразу. Довольно долго сидел, размышляя о том, что, уж простите за такое выражение, нужно от меня известному актеру, да и откуда он вообще знает о моем существовании. Ну и, попутно, постоянные мысли последних месяцев и даже лет — о печальной судьбе ЦЧКИ. Напомню: в том (2006-м) году родимое государство нас продало, а в следующем (2007-м) новые хозяева-частники запланировали нас перепродать, теперь, увы, окончательно, с «летальным исходом». И процесс подготовки этой финальной купли-продажи уже запущен…

Но наконец набираю номер:

— Алло, здравствуйте. Кургузов, Воронеж…

И слышу в трубке страшно знакомый еще с детства, очень характерный неповторимо-молодой голос:

— Здравствуйте! Здравствуйте, дорогой Юрий Митрофанович!..

Пожалуй, я не рискну прибегнуть в описании того первого разговора с Михаилом Кононовым к прямой речи. Потому как: а) разговор был достаточно долгим и б) со стороны Кононова весьма импульсивным и даже немножко театральным (актер, видимо, всегда актер). Вначале он (извините за нескромность) наговорил мне кучу комплиментов в плане того, что я, оказывается, истинный патриот России, радетель и подвижник российской культуры, ну и просто хороший человек. Я оторопело спросил, с чего Михаил Иванович все это взял, и получил несколько туманный ответ, что вот, мол, лежал он когда-то в больнице, и соседом по палате оказался какой-то воронежец, который и рассказал ему про меня и даже дал телефон издательства.

Естественно, дифирамбы я счел просто за фигуру речи и элементарную вежливость интеллигентного собеседника. Смущенно попротестовав и с трудом вклинившись в паузу между, в общем-то, абсолютно верными и нередко звучащими и тогда, и сейчас из уст самых разных людей словами о бедственном положении российской культуры, я все же спросил Михаила Ивановича о цели обращения в наше издательство. Ну и, конечно, сам горячо и искренне признался в давней любви к его таланту, работам в кино, ну и — как же без того — к незабвенному Нестору Петровичу.

Однако после упоминания Нестора Петровича Кононов, по-моему, даже рассердился. Раздраженно заметил, что, мол, и вы туда же: актера, сыгравшего в воистину великих фильмах, знают в основном по роли в совершенно бездарной «Большой перемене»!

Но я решительно возразил, что зря он так. Возможно, с точки зрения каких-то высших профессиональных критериев картина и не шедевр, но народом-то любима, ее постоянно показывают по телевизору, и значит, что-то в ней трогает зрителей уже не одно десятилетие.

Спорить со мной Кононов не стал, проворчал — ладно, как хотите, это вообще к делу не относится, а относится к делу вот что: он написал книгу, которую хочет предложить для публикации в нашем издательстве. Добавил: «Я знаю, вы с Севой Абдуловым выпускали сборник Володи Высоцкого. Так что у вас, Юрий Митрофанович, есть шанс посотрудничать еще с одним актером. И — заметьте, не из последних…»

?!..

…Признаться, я был не на шутку озадачен. Во-первых, потому, что ввиду грядущей повторной продажи издательскую деятельность «хозяева» планировали сворачивать, и брать самовольно новую книгу в работу я как бы уже и не имел полномочий. (А говорить Кононову, что нам, уж извините, конец, не хотелось. Стыдно, неловко, горько — выбирайте любую формулировку.) Ну и причина «озадаченности» номер два — источник финансирования издания. Хотя, с другой стороны, размышлял я, Кононов пусть и витает в эмпиреях высокого искусства, но ведь на нашей же грешной земле живет и наверняка все обдумал. Да, и еще: почему он обратился в ЦЧКИ, а не в московские издательства? Не из-за рекомендации же только, в самом-то деле, соседа по койке?..

И вот этот, последний, вопрос я задал, уважаемые читатели, первым. В ответ — гневная и эмоциональная филиппика о заевшихся и напрочь лишенных хотя бы малейшего чувства патриотизма и любви к Родине столичных издателях. «А настоящие патриоты, Юрий Митрофанович, остались только в провинции!..»

Ладно, вопрос второй — о деньгах. Однако от него Михаил Иванович отмахнулся — «Ерунда, Юрий Митрофанович! Схожу к Миронову (Сергею Михайловичу, тогда — председателю Совета Федерации. — Ю.К.), все решим. Главное — начать!»

Но у меня-то в голове свои (см. выше) заморочки. И я уже думаю, как бы половчее поговорить с «хозяевами», чтобы хоть напоследок издать такого автора. Ну и про низкие материи (финансы) не забываю. Спрашиваю у Кононова о параметрах книги: объем, формат, количество иллюстраций и т.д., а он: «На днях отправлю вам по почте предварительный экземпляр, так сказать, оригинал-макет. Я сам сделал несколько штук. Прочтите, после скажете свое мнение, ну и сумму прикинете. Договорились?» Еще пара хвалебных фраз в адрес провинциальных защитников культуры, и беседа наша закончилась.

…Представитель «хозяев» внимательно выслушал меня, на минуту задумался, а потом кивнул: «Хорошо, почитайте эту книгу, обсчитайте затраты, и если он быстро найдет деньги, то, наверное, издать успеем. Но понимаете сами — надо торопиться…»

Недели через две я получил от Кононова бандероль: небольшая книжица и вложенное в нее письмо.

«Уважаемый Юрий Митрофанович!

Повесть при издании будет называться “Дело чести”, ибо речь в ней идет об уважении и ответственности к профессии, которой человек посвящает свою жизнь. В окончательном варианте будет много дополнений и можно добавить фотографии моего сада, и огорода, и дома в деревне. Есть фотографии из фильмов “Финист — Ясный Сокол”, “Гостья из будущего” и т. д.

Желательно отнестись к печати изобретательно и качественно, чтобы не стыдно было подарить Миронову, Путину…

На обложках оставить фотографии макетного варианта.

Учту советы и пожелания Вашего коллектива.

Советую посмотреть картину с моим участием в трагической роли “В круге первом” по роману Солженицына. Картина есть в продаже на дисках. По телевизору прошла в восьми сериях весной 2006 года.

Вы молоды и можете смелее пойти на прорыв в качестве и серьезности изданий. Хорошо бы Вам приехать в Москву в командировку для просмотра материалов и обсуждения технических и материальных проблем.

Конечно, если осмелитесь пойти на прорыв и издать мою искреннюю повесть.

М. Кононов 2006 г.»

Присланную Михаилом Ивановичем книгу я проглотил за день, и… И, кажется, многое понял… Но, впрочем, давайте по порядку, и сначала о самой книге.

Кононов и в разговоре, и в письме упорно называл ее повестью, хотя повестью, конечно, она не являлась: первая, самая большая по объему часть — художественно-автобиографическая, состоящая из глав «Школа», «Театр», «Кино» и т.д. плюс маленькие главки-очерки: «Начальник Чукотки», «Виктор Астафьев», «Андрон Кончаловский», «Олег Даль и Виктор Павлов», «Анатолий Солоницын»… Затем — «Катенька, или Пусть живут», с подзаголовком «Фрагменты сценария» и посвящением «Мамам и папам образца 1994 года», — явно предназначавшаяся для экранизации трагичная история девушки в духе «молодежно-чернушного» («Маленькая Вера», «Меня зовут Арлекино», «Авария — дочь мента», «Интердевочка» и др.) кино конца 80-х — начала 90-х. И под занавес — рассказ с нежным названием «Малышка», в котором автор поведал том, как, решив экранизировать этот сценарий, совершенно случайно — можно сказать, «на улице» — нашел исполнительницу главной роли, невзрачную на вид восемнадцатилетнюю девчонку, сущего «гадкого утенка», и в течение нескольких лет, как Пигмалион, пытался вылепить из нее свою Галатею — приютил, кормил, поил, одевал, обучал актерскому мастерству и… В итоге — жуткий, стопроцентно криминальный финал: сам Кононов чудом не погиб, стал инвалидом и лишился московской квартиры… Датирована «книга» была 2004 годом.

Читалось все интересно, на одном дыхании. И пусть с редакторской колокольни там и имелось над чем поработать, но написано живо, эмоционально и очень искренне — автор действительно просто изливал перед читателем всю свою душу. Ну и несомненной была, так сказать, мемуарная ценность текста: воспоминания незаурядного, талантливого человека о не менее незаурядных и талантливых людях, с которыми он дружил и работал. Однако же порой присутствовали там и совсем иные — негативные оценки кого-то и чего-то, и по мере чтения сложившийся за десятилетия в голове под впечатлением от большинства кононовских ролей образ этакого наивного простака улетучился. Умный, честный, принципиальный и твердый человек, не идущий на сомнительные компромиссы и сделки с совестью.

Вот только некоторые фрагменты книги.

Об уходе из Малого театра

«…мне довелось познать мерзость интриг театра… Директор-распорядитель прямо сказал, что если я срочно не введусь в спектакль “Ревизор” вместо занятого на съемках (фильма А. Курасавы “Дерсу Узала”. — Ю.К.) Юрия Соломина, то должен написать заявление об уходе. На это я ответил, что постановка принадлежит отсутствующему в данное время Игорю Владимировичу Ильинскому… и написал заявление о моем уходе из театра».

О фильме «Покаяние»

«Последняя картина великого грузинского режиссера Абуладзе поражала изобретательностью кинематографических средств, тонкими афоризмами, но самая финальная сцена — дорога, ведущая к храму, — подводила зрителя к мысли о раскаянии по пролитой крови… Редко сейчас услышишь слова покаяния. Все сводится к грабежам, убийствам и насилиям, приводящим к тлену и распаду страны».

О фильме «Большая перемена»

«…уж если и вытащусь с честью из этого несуразного фильма, то, значит, я все могу играть, вплоть до “телефонной книги”… Мне приходилось оправдывать фантасмагорические ситуации и нелепый текст. О “Большой перемене” много писали, и с успехом она прошла за рубежом. Вот такой силы таланта актеры были в то время в России, что любой бред в их исполнении выглядел милым и обаятельным, а главное — искренним».

Об Олеге Дале

«Его лик выражал обреченность, прямо лермонтовский Фаталист. Бледное лицо пыталось выдавить (по привычке) улыбку или смех, а получалась какая-то жалкая ухмылка… Он вдруг в некий момент сломался и не смог уже обрести тех мужеских сил и воли на какие-либо творческие и поэтические свершения…»

Цитировать можно еще долго, но, думаю, и так уже ясно, что «книга» была очень интересной и по-своему даже уникальной.

Я позвонил Кононову, высказав, правда, некоторые чисто редакторские пожелания и замечания, на что он ответил: «Вы, Юрий Митрофанович, специалист, сами правьте, как сочтете нужным».

Гм… правьте-то правьте, но… Но опять проклятый денежный вопрос! Дело в том, что, имея уже в руках «оригинал-макет», я прибросил на стандартный формат приблизительную стоимость двух вариантов тиража: 500 экземпляров — 60–70 тысяч рублей и 1000 экземпляров — порядка 100 тысяч. Озвучил цифры Кононову.

— Понял, Юрий Митрофанович! — бодро ответствовал он. — Две-три тысячи долларов. Сумма не ахти какая. Начинаю действовать. Буду добиваться встречи с Мироновым — для них это копейки… Да, а ваше мнение насчет фотографий?

Я сказал, что качество снимков в «оригинал-макете» плохое. Фото надо сканировать, ретушировать, да и еще кадров из фильмов можно добавить.

— Так приезжайте, Юрий Митрофанович, приезжайте! — воскликнул Кононов. — Вместе покопаемся в моем архиве, выберете, что нужно. — И прямо с гордостью: — Я ведь живу в деревне! Это так замечательно: овощи, фрукты — все свое. А видели бы вы выращенную мной капусту!..

«Какая уж тут капуста, какая командировка… — Я со вздохом положил трубку. — Тут, похоже, уже скоро увольняться придется…»

Потом было еще много созвонов. Я звонил Кононову (оформление документов на продажу помещений издательства шло вовсю, и «хозяева» торопили: «Не успеем!»); Кононов звонил мне («Миронов, Юрий Митрофанович, опять куда-то уехал, а помощники сами ничего не решают…»).

Как-то он позвонил уже по весне 2007-го, и голос далеко не столь бодрый, как раньше. «До сих пор не могу добраться до Миронова, Юрий Митрофанович…» (Ей-богу, он повторял эту фамилию словно заклинание. Наверное, и правда надеялся, что недавно на тот момент появившаяся «Справедливая Россия» ему поможет.) — А потом вдруг выпалил: — А что если, Юрий Митрофанович, издать пока за ваш счет небольшой «пилотный» тираж, книг сто — двести. Я с готовой книгой все же добьюсь встречи с Мироновым, может, даже до самого Путина дойду, и тогда точно денег дадут на большой тираж: тысяч на пять, десять… И я на презентацию в Воронеж приеду, буду книги покупателям подписывать…»

Увы, поймите правильно, уважаемые читатели, но в той ситуации я без адресных денег даже и «пилотного» тиража сделать не мог. Еще годом раньше, до первой «продажи», можно было бы что-то придумать, «отщипнуть» по кусочку от других работ, а теперь…

Знаете, не очень приятно вспоминать, но я, повторюсь, тогда лукавил: хотел «сохранить лицо» издательства и не ударить напоследок им в грязь перед именитым москвичом, который… Который (уж простите Бога ради, дорогой Михаил Иванович!) тоже лукавил — ничего не говорил о своем (как все узнали потом) просто бедственном положении, делал вид, что вхож в высокие кабинеты и две-три тысячи долларов для него не деньги.

…И вот оба мы лукавили-лукавили, да так ни до чего в итоге и не долукавились. Обоюдные звонки становились все реже; процесс подготовки перепродажи издательства неумолимо, как танк, двигался вперед… Наверное, последний раз Кононов звонил мне в мае, и, пожалуй, тогда лишь его наконец прорвало: «Если бы вы только знали, Юрий Митрофанович, насколько для меня важно издать эту книгу!.. И саму повесть, и сценарий, а уж “Малышку”… Вы понимаете, из-за этой жуткой истории на меня в свое время немало грязи вылили, хихикали, подличали, а все неправда, все было не так! А как — я сам описал… Мне очень надо это напечатать, Юрий Митрофанович, очень!..»

Но, увы, я действительно ничем не мог помочь. Где-то в конце июня — начале июля позвонил Михаилу Ивановичу: ну, просто так, справиться о самочувствии, поговорить, предложить какое-то время подождать, а потом… Ну, в общем, появились в голове кое-какие мысли…

Трубку сняла жена Кононова Наталья Павловна и сдержанно сообщила, что Михаил Иванович в больнице. Естественно, я попросил передать привет, пожелал скорейшего выздоровления и… все…

А 16 июля, вечером, во время теленовостей слышу вдруг из соседней комнаты голос диктора: «…Народный артист Российской Федерации Михаил Иванович Кононов…» Подлетел к телевизору — и обомлел: Михаила Ивановича не стало… А диктор все продолжает: и о том, что актер последние десятилетия практически не снимался, и о том, что бедствовал и тяжело болел, но никого не просил о помощи — гордость не позволяла… Господи, а я еще на него напирал, денег на издание требовал!.. И защемило, заныло в груди, словно и сам какой-то, пусть малой, частицей стал виновен в смерти великого артиста…

Ну а потом вся «желтая» и «желтоватая» пресса и соответствующее же ТВ, как шакалы, набросились на очередную «горячую тему». Пронюхали — показали — написали обо всем: о многолетней творческой невостребованности и почти нищете, в которой жил Кононов, о том, что из актеров на похороны пришел только Борис Галкин, а из VIP-персон — Владимир Жириновский. Ну и, конечно же, с особым хрустом и смаком обглодали до костей ставшую для Михаила Кононова роковой историю, связанную с той самой «Малышкой»…

Оригинал-макет своей книги Кононов назвал «Прости, жизнь, и прощай!..».

Название оказалось зловеще пророческим.

Простите еще раз всех нас за все, дорогой Михаил Иванович…

МОСКОВСКИЙ ВОЯЖ

Дабы не заканчивать на грустной ноте, поведаю, друзья, о своем давнем-предавнем и отнюдь не обычном «московском вояже».

Это весьма оригинальное «путешествие» случилось летом далекого 1988 года. ЦентральноЧерноземное книжное издательство, в котором я трудился младшим редактором редакции художественной и детской литературы, решило выпустить первый в стране «толстый» сборник стихов и прозы Владимира Семеновича Высоцкого «Не вышел из боя», и так уж вышло, что подготовка текстов той книги была поручена мне.

Готовил я их, разумеется, не один. Активно помогал лучший знаток творчества Высоцкого в Воронеже Александр Сергеевич Чаплыгин, а главным в этом процессе был заместитель председателя Комиссии по литературному наследию поэта, его ближайший и преданнейший друг, актер Московского художественного академического театра Всеволод Абдулов.

Подготовка книги длилась почти год. Я практически не вылезал из Москвы, «квартируя» у Всеволода, и основные перипетии той работы описал позже в своего рода «триптихе» — трех очерках: «И у нас был Высоцкий…», «А у нас был Абдулов…», «Гениально любил людей». Но вот об одном маленьком и чемто забавном происшествии я там не рассказал, лишь упомянул вскользь в интервью корреспонденту газеты «Воронежский курьер» Юрию Коденцеву в 2008 году.

Случилось же тогда вот что.

Жаркий месяц июль. Пятница. Конец рабочего дня. И вдруг — звонок в производственный отдел ЦЧКИ из типографии «Коммуна», которая будет печатать сборник: «В понедельник утром ждем последнюю верстку Высоцкого. Если не привезете, переключаемся на телефонный справочник, а вашего Высоцкого откладываем на следующий месяц».

Все в растерянности — как это «откладываем»?! А я в растерянности еще и потому, что верстка эта… в Москве, на последней же читке у Всеволода Абдулова.

— …Поезжай, — сказал директор издательства Свиридов. — До понедельника два дня, успеешь.

— Да успею, — кивнул я. — Конечно, успею.

Однако…

Охх-х, традиционная и любимейшая наша леньматушка!.. Ну, не хотелось, очень не хотелось тратить на поездку оба выходных, и я коварно решил: а обернуська одним днем — в воскресенье утром на самолете в Москву, а вечером назад, деловто! Самолеты в столицу и обратно тогда через каждый час, словно трамваи, летали. А билет стоил восемь рублей, как купе в поезде.

Ну и улетел. Через час же приземлился в Быково, оттуда — на электричке в Москву, к Абдулову. Пробыл у него до вечера, забрал верстку — и в аэропорт.

Подхожу к кассе:

— Один билет до Воронежа.

И… сюрприз:

— До Воронежа на сегодня билетов нет.

…Приплыл… И что теперь? Опять в Москву? На поезд? А когда там поезд? Не помню. Да и неохота тащиться из фактически уже Подмосковья снова в Белокаменную, чтоб ей…

И тут я брякнул. Не иначе озаренье, а вернее, помраченье какоето накатило. Зыркнул на огромную карту авиалиний на стене — и брякнул:

— Тэээк, и что у нас поближе к Воронежу? Вроде Белгород? Ну, девушка, тогда давайте до Белгорода…

Старенький «Ан 24» выруливает на полосу. Взлетаем. Летим. И вдруг…

И вдруг погода начинает портиться. Кудато исчезло яркое солнце с голубым небом. Теперь кругом сплошная тусклая серость, и земля в иллюминаторе абсолютно не видна. А вскоре — уже на подлете к Белгороду — разразилась самая настоящая гроза. Огромные черные тучи, молнии полыхают то там, то тут. Но самое неприятное — внезапно пошли воздушные ямы. Наш рыдван начал резко проваливаться вниз, однако, к счастью, через секунды стал вновь карабкаться наверх. На борту паника: женщины голосят благим матом, дети рыдают. Девушкасоседка, вся в слезах, чуть не до крови впилась своим маникюром мне в руку. Да и мужики — бледные, как стюардессы…

Но, слава богу, пронесло. «Ямы» кончились. Садимся в Белгороде в состоянии и настроении дважды рожденных. Вылетаю, перепрыгивая через лужи, из аэровокзала и спрашиваю у когото, где в Белгороде автостанция. А вон, отвечают добрые люди, вон и тычут пальцем в кирпичную (или бетонную, уже не помню) коробку метрах в трехстах.

Да это просто везенье! Бегу, ежась от дождя и прижимая к груди полиэтиленовый пакет с заветной версткой. Когда до коробки остается с сотню шагов, изза нее степенно выезжает междугородний «Икарус», выруливает на автостраду и, газуя и поднимая, как катер на реке, с асфальта волны и брызги, уносится вдаль.

Врываюсь в автостанцию и ныряю к окошку кассы:

— Здравствуйте, девушка! Один билет до Воронежа.

Девушка пожимает плечами:

— А последний рейс на Воронеж только что ушел. Да вы его, наверно, видели.

— Вв-видел… — ошарашенно бормочу я. — Видел…

И что делать? Уставился на картусхему под потолком: нука, нука, что там поближе к Воронежу?

О, Старый Оскол!..

Стемнело. Я трясусь в древнем раздолбанном «ЛАЗе», который периодически подскакивает как козел на рытвинах и ухабах такой же раздолбанной дороги. В салоне всего семьвосемь пассажиров: пожилые местные тетки да молодая мамаша с девочкой лет пяти.

Снова начинается гроза, и оказывается, что автобус наш — почти кабриолет. Струя воды сквозь дырявую крышу обрушивается мне на голову и на край пакета с версткой, который я самоотверженно накрываю собственным телом. Ищу местечко, где не течет. Нашел. Не течет, а только капает, но мне это уже как слону дробина — футболку и джинсы хоть выжимай. Тетки возмущенно кудахчут, девочка хнычет. Прекрасно их понимаю: был бы теткой или девочкой, сам бы и кудахтал, и хныкал.