Метель

- 12.11.2025

В шестом часу сырого декабрьского вечера я шёл от Никитских ворот к Центральному дому литераторов. Валил беззащитный обильный снег. Колокольня Храма Вознесения Господня, не самая низкая в Москве, не видна была за сплошной белой завесью. Снежные звёздочки (звёзд очки) бесшумно и бесследно разбивались о тротуар, покрытый плёнкой талой влаги. Исчезновение их для меня было обидно как личная потеря, но зато оно разбудило дремавшее воображение, которое тут же связалось с разумом. Вслед за тем немедленно оживились чувства.

Все мы дорожим дружбой трёх этих таинственных стихий. У очень талантливых людей она превращается в творчески продуктивный любовный треугольник.

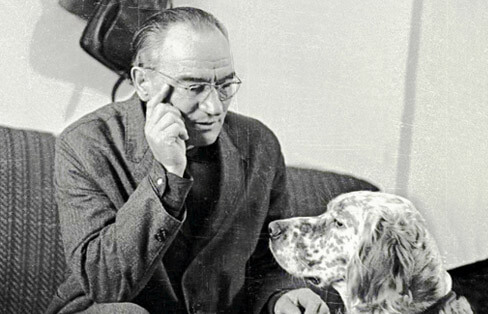

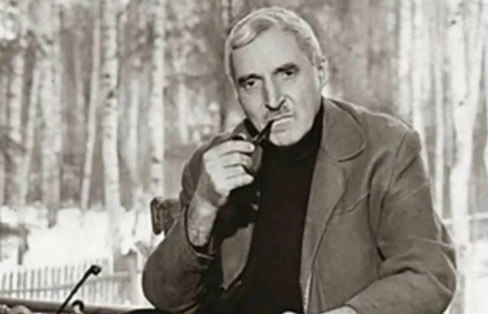

Я поспешал на встречу с богато одарённым человеком, назначившим в этот день свой творческий вечер в Малом зале ЦДЛ. Поэт Валерий Поручик, дожив до пятидесяти юбилейных лет, выпустил, после нескольких тонких сборников, вторую за всю жизнь книгу в серьёзной твёрдой обложке. На титульной странице было ответственное слово «Избранное», а на фронтисписе красовалась чёрно-белая фотография, на которой Поручику было примерно тридцать пять.

Пятидесятилетие, этот когда-то важный, а теперь лишь условно символический этап, было, однако, законным и достаточным поводом для творческого вечера хорошего, хотя и редко печатавшегося поэта. При Советской власти банкет после юбилейного вечера включал в себя, бывало, купание в бокале шампанского нового ордена или хотя бы даже и не самой именитой медали. Но сейчас чего не было, того не было.

Ныне такие собрания имеют камерный, не особо даже торжественный и уж, конечно, не концертно-митинговый характер. В Малый зал ходят свои к своим. Тут все друг друга знают и, что в принципе не характерно для творческой среды, даже, бывает, уважают. Всегда всё проходит хорошо, без скандалов, которыми знаменит ЦДЛ. И виновник торжества, и его гости-почитатели остаются довольны друг другом. И слава Богу, потому что ЦДЛ за долгую свою жизнь перевидал слишком много мерзостей разного рода, особенно, кстати, идейно-политических. Драки же, например, происходили и в Нижнем буфете, и в Пёстром зале, и в шикарном и знаменитом Ресторане ЦДЛ, имеющем независимую от писателей и поэтов собственную замысловатую, с историческими пятнами, репутацию.

Впрочем, рукоприкладство в ЦДЛ осуществлялось во множестве мест. Их скучно перечислять даже.

В Малом зале не короткий по времени вечер Поручика прошёл, по моему ощущению, быстро. И это означало успех. Окончательно вечер закончился после исполнения певицей трёх романсов на стихи Поручика, поднесением ему трёх скромных букетов и дарения: от духовенства — иконы, от казачества — великоватой на вид папахи, а от джигитов — сувенирного, но убедительно сверкающего кинжала. Были ещё дипломы и почётные грамоты.

Когда добрая половина зала отправилась в Нижний буфет на скромный, лучше сказать, бедняцкий банкет, туда же дружно двинулась небольшая кампания самых близких друзей взволнованного поэта. Я был в ней по самому что ни на есть законному праву. Из наших лишь прозаик Иннокентий Харитонов задержался за беседой с хозяйкой книжного киоска, но и он не опоздал к третьему тосту, когда у участников застолья, утоливших первую жажду, отрывается дар свободной искристой речи.

Друзья Поручика устроились за двумя предварительно накрытыми белой скатертью сдвинутыми столиками. Гости устремились к подобию шведского стола, заставленного закусками и бутылками. От одного из многочисленных ныне писательских союзов его секретарём был оглашён пространный юбилейный тост, отчасти повторяющий его же вступительное, на вечере, выступление. После этого все занялись долгожданным делом и разговорами.

Нижний буфет я в те времена для себя называл Нижним Новгородом, Пёстрый зал был у меня Москва, а Петербургом я именовал вельможный масонский Ресторан ЦДЛ. К компании друзей как-то неожиданно подсел один общий знакомый, сценарист одного из трёхбуквенных телеканалов Сергей Привалов. За глаза его звали Длинноватый. Я подумал, что сценарист явился не для дружеской попойки (хотя выпить он был, естественно, не дурак), а в качестве коллекционера оригинальных человеческих типов. К несчастью, он был ещё и модным блогером, алкавшим лайков (от слова лай, как я трактую этот липкий термин). Скрытую камеру носил на себе. Однажды его, не мы, правда, тщательно побили за такого рода скрытность.

Довольно быстро я, да и все мы, поняли, по какой непрофильной нужде он прибился к нашему берегу.

Одним из крайне оригинальных типов – потенциальных жертв сценариста-блогера — был поэт и литературный критик Белинский. Это не псевдоним, а настоящая его фамилия. Тут, впрочем, все были оригиналами, ибо других Нижний буфет не принимает. Критик-поэт принципиально критически относился к чистосердечной простодушной водке. В этом было нечто таинственное и даже очаровательное. Удивительным образом он пьянел вместе с нами, ни единой каплей не размыв репутацию успешного трезвенника.

Сидели за столом и другие талантливые люди нашего цеха. И не совсем нашего по ремеслу, хотя ремесло у приглашённой Поручиком красивой Ирины было творчески подходящее: режиссер документального кино. На вечере она снимала видео на телефон, а почему на телефон, а не на камеру, так это, она сказала, для творческой атмосферности. Она в то время делала документальный фильм о Поручике.

Этот, одно время никем, как и настоящая литература, не финансируемый род творчества, задавленный глупыми сериалами, ужастиками и прочей дребеденью, востребовался и круто воспрял на теме киевского майдана и всех этих безумных, невозможных, казалось, украинских событий. Ирина в поворот истории вписалась после начала СВО. Она была ранена, но в своём фильме о взятии Мариуполя ни словом об этом не обмолвилась. Я как-то спросил её, почему. Она ответила, что мужчину шрамы украшают, а женщину нет.

Она была очень красивой, по-настоящему проснувшейся, но не голодной женщиной. На тонком её лице грустили большие, косоватые в разрезе глаза.

Неизбежный и многослойный разговор завязался, естественно, только после третьей по счёту, за нашим отдельным столом, рюмки. Первую подняли за нашего друга, только что отстрелявшегося на творческом вечере. Вторую Поручик предложил поднять за тех, кого назвал слугами и повелителями слова, то есть за нас. Мы этому и не противились, порядок есть порядок. Третий тост, за Ирину, неожиданно приватизировал сценарист Привалов.

Не скажу, что это было кстати; я ясно почувствовал некую преждевременность и даже неуместность тоста: резонно было бы услышать его, в честь единственной дамы, от Поручика. Но птичка, однако, вылетела. Как могла.

Тогда я попросил Поручика ещё раз прочитать стихотворение о снеге. На вечере он, как водится, читал лучшие свои стихи, а затем и новые, а среди них — сразу же запомнившееся стихотворение о снегопаде.

Мы тогда как будто увидели этот снегопад. Снежинки-слова, нагруженные мистическим очарованием, слетали из зари зимнего неба. Из тяжелых сине-свинцовых облаков, подсвеченных по дну мятежным алым светом. В тихом полете слова нежно, тревожно и, как ни странно, музыкально позванивали. В поэзии это бывает.

Я подумал, что читая стихотворение на вечере, Поручик открывал свою душу. Сейчас он в неё всматривался. То есть он лучше прочитал. С болью.

И тогда я, тонко восхитившись его талантом, сказал, что давно думаю вот о чём: в прекрасные по результатам, хотя и не очень частые и не слишком продолжительные времена своего психического здоровья русская литература была моральной, пейзажной и всепогодной. То есть всерьёз нравственной и изобилующей пейзажами и описаниями множества разнообразных природных явлений.

— И смертей-погибелей, — обронил Поручик.

— И их тоже, — согласился я. – У нас ведь всё в один узел завязано. Только люди — когда умирают, то они совсем умирают. А природа всегда воспроизводится.

— Заканчивай ты с этим контекстом, — сказал Поручик, но я не внял его пожеланию и продолжал. — Согласитесь, — вещал я, — Россия на эти явления богата до избыточности даже. Они зачастую даже жизни угрожают. А меня в отеческой, так, друзья, я хочу её называть, литературе больше всего привлекают зимние картины, мотивы и настроения. Наглядно драматичные, а вместе с тем иной раз неподражаемо оптимистические. «Мороз и солнце, день чудесный, ещё ты дремлешь, друг прелестный, пора, красавица, проснись…» Кто этого не помнит! Из-под пера гения вышло и прямиком в учебники. А оттуда — в национальный культурный код.

— Так вот, — увлечённо повествовал я, — из зимних страниц классики мне лично больше всего дороги те, на которых описывается метель. В юности любил про весну. Священную. Весна меня тогда будоражила как таковая, что тут удивляться. Это сейчас она меня всего лишь ненавязчиво веселит. А раньше будоражила.

— А лето? С летом как у тебя? – спросила тогда Ирина.

— Лето, — отвечал я, — ну что, Ира, лето. Пылкое. Страстное. Праздник. Но жарковато. Страшит радиация разгулявшегося солнца. Осень, Ирочка, я тоже люблю, особенно среднюю, когда очей очарованье, но ещё сильнее позднюю. Предваряющую морозную и вьюжную зиму.

— Я, Ира, тоже обожаю лето. У меня действие всех сериалов разворачивается летом, — сказал Привалов.

Он был сейчас бестактно напорист, как в своих лентах, которые, за отсутствием глубины, насыщал громоздящимися проходными эпизодами.

Ира отреагировала мгновенно и коротко:

— Лето — это липкая кожа, Привалов.

Теперь всё прояснилось с впечатляющей резкостью. И даже как будто какое-то общее облегчение наступило. Может, даже и Привалову-Длинноватому стало как-то легче после недвусмысленного отпора.

С этого момента встреча обрекла второе и весьма глубокое дыхание. После промежуточного кофе мы как следует выпили водки и стали доказывать друг другу, что в невероятно быстро летящем двадцать первом веке прекрасная литературная традиция исхудала, но не умерла. Ослабла, но не сдаётся. Выразительно-изобразительно поблекла, но зато теперь наши изголодавшиеся глаза, уши и личное чувство прекрасного сами по себе добавляют ярких красок и музыкальных звуков суховатым небрежным текстам.

Мы говорили, как нам казалось, интересно и искренне, но наверняка излишне пространно, чего в литературной среде, где все говоруны, делать не следует. Тут ведь каждый жаждет высказаться поподробнее. Ирина нас почти не снимала, а в разговоре участвовала лишь короткими, в десятку, репликами да неподражаемо выразительной мимической реакцией, но именно на эту реакцию мы сознательно или подсознательно, то есть по-мужски, ориентировались.

Мы спорили, уважая наш спор. В споре ведь иногда известно что рождается. Истина, ха-ха. Её ждут. Интересно же поглядеть на голую! Но чаще в споре всего лишь копится усталость от борьбы мнений. Переубедить всё равно никого невозможно. Уж я-то знаю.

Со снегопада разговор перешёл на гололёд, но тут мы лишь скупо улыбнулись, а я так просто поморщился, а Поручик даже оскорбился в ответ на несмешной анекдот Привалова, вновь вдруг воспарившего на торопливой, проворной водочке. В анекдоте пьяница треснулся головой о новорожденный лёд на Тверском бульваре напротив памятника Есенину. Чего тут смешного, спрашивается.

Дальше мы всерьез разговорились о метели. Не за окном, окон в Нижнем буфете нет, а о метели у Пушкина, Гоголя, Толстого, Чехова, Державина, Ломоносова, Бунина, Кюхельбекера, Брюсова, Вяземского, Лермонтова, Жуковского, Некрасова, Лескова, Блока, Есенина, Пастернака, Твардовского, Гроссмана, Распутина, Астафьева, Белова…

Это я перечислил, кого запомнил. Поскольку соревновательно беседовали люди всерьез начитанные, то имён было много. Но мы слишком частили. Выигрывая темп, проигрывали качество. Так бывает не только в шахматах, но и в застолье. И в жизни.

Ближе к концу вечера я, полноты ради, вспомнил «Метель» Сорокина, но его повесть только я да Белинский читали; на моё добавление он заметил:

— У этого губа не дура.

Белинский сказал, что Евтушенко предложил на конкурс текстов для гимна России стихотворение «Идут белые снеги», и это был, что ни говори, поступок. Потом поэт-критик сообщил, что исследователи образа метели в русской литературе выделяют метель-страсть и метель-судьбу:

— В метели есть инфернальность. Литература её обнажает. Смотрите, снег ведь белый, а метель изнутри серая, непроницаемая, без единой искры. Метель обманывает. Зазеваешься – она и судьбу опрокинет, и руки-ноги можно отморозить, и вообще помереть, — я сказал это, чтобы перевести беседу из вспоминательного в осмыслительное русло.

— Точно про инфернальность сказано! В «Вечерах на хуторе близ Диканьки» кто метель затеял? — в разговор вступил медлительный прозаик Харитонов.

— Чёрт, — сказал Поручик.

— Гоголь, — засмеялся я. – Он и сам по некоторым признакам мистического свойства не был чужим в тех сферах, куда нам вход заказан.

— А туда пропусков не бывает. Понравиться надо. К нам же ко всем приглядываются, — негромко, но внятно проговорил как будто протрезвевший Привалов.

— Что к тебе приглядываться, тебя за твой блог черти и так своим числят, — засмеялся Поручик.

— Возможно. Хотелось бы, — ещё тише обронил Длинноватый.

После этого, от греха подальше, следовало расходиться. У меня, однако, сам собой родился другой план. Я встал с рюмкой в руке.

— Мужики! Послушайте! Ирина, и ты послушай, чего ты улыбаешься! Тебе, как режиссёру, пригодится. Я был недавно в генеральской бане. Она так называется по традиции, но там, мне сказали, собираются исключительно деловые люди. Знакомый пригласил посмотреть на бизнесменов. Поизучать их. Правда, баня. Хорошая. Пили мы там крайне благородные напитки. Анекдоты были. Разговоры не политические. Без дам, учти, Ирина.

— Жаль, что без дам, — сказала Ирина. – Я бы не прочь.

— Дерзкая! — я сдвинул брови. – Забыла, что к беде неопытность ведёт?

— А я бы со своим мужчиной туда пришла! А что, и я была девушкой юной. Я бы фильм сняла о мужской бане. Ты бы, Поручик, там стихи девушкам читал. Охота мне это снять, не могу какая охота. Или вы им стихи там не читаете? Там же у вас и с девушками не девушки главное. А что тогда?

Поручик отмолчался, а я продолжил:

— Никто тебе, Ириша, не ответит, потому что никто из нас не знает. Хотя мы все, мужчины, по-особому чувствуем баню, честно. Вот. Мы тогда договорились, что через месяц снова соберемся попариться. Деловые люди сказали, что для них, бизнесменов, договор дороже денег. Но никто, конечно, о нём не вспомнил. Кроме меня. Деловые оказались неспособными держать слово. Но мы с вами, слава Богу, не деловые. Мы – люди творческие. А творчество, это, между прочим, есть точность высшего рода. Надо в душу прицельно попасть. Встречаемся через месяц? Ну, давайте встретимся! Здесь.

Меня поддержали единодушно. Отчасти чтобы поскорей разойтись, как мне показалось. Ирину, к моему удивлению, вызвался было проводить Привалов.

Ему было тактично, но непреклонно отказано. Ирина посмотрела на часы:

— Меня машина у подъезда ждёт, я знаю. Уже семь минут. В ней человек. Саша, мой оператор.

Помолчала для паузы, чтобы Привалов уяснил информацию. Продолжила:

— Он просил тебе, Поручик, и всей честной кампании кланяться, — Ирина церемонно поклонилась. — Жалеет, что никак не мог на вечер приехать. Я поэтому сама, за него, следила за тобой. Через камеру телефона. Так что извини. Ребята, я правильно поняла, что через месяц здесь же? С Сашей приду. Поручик, ты меня должен поцеловать и отпустить.

Она подошла к Поручику, сама поцеловала его и ушла.

— Летящей походкой ты вышла из зала, — сказал Привалов.

Я ехал домой в такси, сев, вопреки привычке, на переднее сиденье. Шёл снег. Когда мы останавливались на красный светофор, он падал тяжелыми хлопьями сверху вниз, а когда ехали, он летел навстречу нам, разбиваясь о лобовое стекло. Дворники метались вправо-влево, неустанно смахивая его.

Я задремал минут, наверное, на десять.

В дрёме ли, во сне ли я подумал, что Малевича прославил «Чёрный квадрат», а «Красный квадрат» и «Белое на белом» советские искусствоведы как будто и не заметили, рассудив, наверное, что у гениального супрематиста два этих цвета слишком уж напряжённо и недвусмысленно взаимодействуют на идейной, а не на художественной почве. Они, два полотна-врага, были побеждены чернотой «Чёрного квадрата». А жаль. С красным всё понятно, это страдание, а белый следовало трактовать как русский снег. Холодно. Чисто. Честно.

Отрезвляет после красного и чёрного.

Я вспомнил, как в детстве во внезапную сильную, лучше сказать, мощную, метель, затмившую белый свет, мы с другом, ему было двенадцать, мне одиннадцать, наглухо заблудились в сосновом бору. Лыжи проваливались в рыхлый снег. Я ослаб до того, что стал засыпать. Васька тормошил меня, но я засыпал. Он сильно ударил меня по лицу. Разбил нос. Кровь полилась, не остановишь. Красная на белом снегу. Я взбесился. Хотел его тоже ударить, но вместо этого неожиданно для себя решительно показал напряженно вытянутой рукой, куда нам надо идти. Скоро мы вышли, уже не плутая, из бора, увидели дома. Васька потом говорил, что я нас спас. А я ему сказал спасибо за кровь.

Ещё в такси пригрезилось мне, как я в шестнадцать лет поехал один, романтично, в меловой подземный храм Рождества Иоанна Предтечи. Это недалеко от города Лиски Воронежской области, где я родился. Храм вырублен в меловой горе. Сейчас туда туристов возят: там ведь, кроме храма, — остатки старинной крепости, которую не смогли взять хазары, и вид на Дон и окрестности удивительно красивый и зимой, и летом.

В тот день огромное пространство под горой и до горизонта сияло под ярким полдневным солнцем белоснежным покровом. Контрастно, как на рисунке тушью, чернели на двух берегах безлистные деревья вдоль плавно изогнутой белой ленты реки и маленькие фигурки зимних рыбаков, склонившихся над лунками, похожими сверху на черные точки. Я вошел в храм, подсвечивая себе тусклым желтоватым светом карманного фонарика. Мне хотелось, как я задумал, пробыть в подземном меловом храме ровно полчаса. Во мне духовные процессы тогда бушевали. На двадцатой минуте фонарик погас. Время я узнавал по «командирским» часам со светящимися зелёными цифрами и стрелками. Через десять минут я вышел из пещерного храма на белый свет.

Но белый свет был теперь серый. Метель бушевала. Снежные полотна, клубы и потоки не пропускали солнца. Казалось, наступил внезапно зимний тусклый беспросветный вечер. Смутно стало на душе.

По обледенелой, извилистой опасной тропе я осторожно спускался вниз, к туберкулезному санаторию. Недалеко от него, через дорогу, была остановка моей электрички.

Когда она причалила к перрону и пошипела распахнувшимися дверями, мир уже радостно и обновлено сиял. Солнце торжествовало. Метельный заряд стремительно укатился далеко за горизонт.

Давно, как давно всё это было.

Дома, приняв душ и попив чая, я уснул и снов той ночью не видел.

Время зимой идёт быстро. Мне однажды позвонил Валера Поручик и сказал:

— Уговор насчёт повторной встречи в ЦДЛ помнишь?

— Как не помнить, я же его соорудил. А что, месяц прошёл?

— День в день. Приходи завтра к шести в ЦДЛ. Во что бы то ни стало. Я всех обзвонил.

— Кто-нибудь обязательно не придёт, хотя мы люди творческие.

— Каждый за себя отвечает. Так что будь.

Мы собрались в Нижнем буфете. Ирина не пришла. Поручик сидел почему-то мрачный. Привалов выглядел как больной.

Ещё не налили по первой, когда Поручик требовательно, почти властно, сказал:

— Давай, Привалов.

Привалов на глазах побледнел и стал говорить.

— Мы с Ириной пять дней назад улетали на Донбасс. С военного аэропорта «Чкаловский». Кто летал туда, тот знает. На десантном ИЛ-76. Самолёт огромный, на борту гуманитарка, тюки, какие-то ящики там военные, медицинские сумки и коробки, и секретное, наверное, что-то ещё. Военные, журналисты, артисты. Чичерина с нами летела петь перед бойцами. Ещё группа от «Мосфильма» и группа от телевидения. Я сперва лететь не собирался, но узнал, что Ирина летит, и лоб разбил о порог министерства обороны. Вымолил себе разрешение. Нас встретили в Ростове-на-Дону. Разобрали по машинам, повезли. Ближе к войне. У Иры был оператор, ну, Саша её. Он там, на месте, на следующий день снимал Ирину, а я, как умел, — их двоих. Не для блога, клянусь. Хотя покажу, наверное, и там. Мы старались, Ирина просила, и я просил, чтобы нас довезли до того места, где война совсем рядом. Нас не сразу туда повезли, там же всё строго до предела. Нас берегли. Там не так просто понять разницу между близко и далеко. Там снег выпал, всё покрыл, всё чисто, убитый лес только чернел страшно. Ирина хотела эту белоснежность снять, а потом с того же ракурса, когда и если будет тут орудие работать, или миномёт, или танк, то всё, она говорила оператору, всё, Саша, тут изменится, исказится, всё станет страшно. Где белый снег — там как саван он, наверное, будет. А где-то он будет чёрный, она говорила. И, не дай Бог, алая кровь на белом снегу. Она этой съёмки страшилась, я видел, но она, главное, хотела снять людей на войне перед их работой и после их работы.

Он замолчал.

— Рассказывай, — сказал я.

— Но она ничего этого не сняла. Прилетел украинский дрон. Мы его не слышали до последнего момента, когда он над нами повис. Смерть! На наших глазах. Смерть. Смерть.

Он не кричал. Он шептал.

— Что ты сделал тогда? – спросил Поручик.

— Закрыл ей глаза. Они были широко открыты. Она в небо смотрела. А я её любил.

Он замолчал.

Я увидел эти глаза. Она смотрела на нас. На меня. С неба.

ЛЕС

Был аллергический, но всё равно сладостный полдень середины апреля, когда я открыл дверь на балкон и, опершись на холодные алюминиевые перила, стал жадно вглядываться в бледно-зелёный (но зеленее, чем он был накануне) подмосковный лес. Поляны и опушки уже освободились от снега, и на чёрной земле был чётко виден ветвистый беловато-серый рисунок тропинок и дорожек. Графика смены времён года. Утоптанный до плотности льда снег на тропах всё ещё не сдавался солнцу и тёплому атлантическому ветру, позавчера достигшему центральной России. Я жадно дышал полной грудью старого курильщика.

В прежние времена Лиза, жена, обязательно крикнула бы мне: «Не простудись, Митя! Не кури там!» Но уже давно её голос не доносится из теплых недр моей квартиры. Так давно, что и подумать страшно. Хотя это страх, конечно, условный. Развод был ещё в прошлом веке, ближе к его концу. Кончился век, кончился брак. Кончился даже Советский Союз нерушимый. Прочного мало чего в этом мире. Ну, а Лиза — она теперь далеко, но всё-таки выходя на балкон я всякий раз вспоминаю об этом её восклицании. Оно мешает мне насладиться сигаретой, и это вызывает лёгкую досаду.

На расстоянии досаждаешь, Елизавета.

Тем апрельским днём я, любуясь лесом, не только не простудился, но даже не успел вдоволь надышаться, когда в комнате ожил компьютер. Меня вызывал по скайпу мой старинный, с невинных детских лет, друг Николай. Я перешёл к рабочему столу и отозвался на вызов. Николай сидел у себя дома, то близоруко приближая лицо к компьютеру, то отдаляясь от него. Тогда мне становилось видно, что он никак не может сплести в замок пальцы трясущихся, в коричневых пятнах, с рельефными темными венами, рук. Мне почудилось, что я слышу потрескивание сухой пергаментной кожи. Я посмотрел на свои привычно лежащие на клавиатуре руки. Они тоже были в пятнах и перевиты сосудами, но сейчас не тряслись.

В лучшей, и долгой, поре Николая я помнил его свежим, вальяжным и едва заметно полноватым. Думаю, женщины, глядя на него, чувствовали волнующее удовольствие от его видной на глаз здоровой силы. Предполагаю, что они отмечали и лаковый блеск его прекрасно ухоженных ногтей. Драматург, по праву вхожий в артистическую среду, он перенял от театральных эту подчёркнутую заботу о внешнем впечатлении.

Меня это несколько раздражало.

За спиной Николая я видел его кабинет с вросшими в пол книжными шкафами и приветливым диваном белорусской постройки. На стене висели выцветшие от времени афиши его спектаклей.

Прежде я всегда ждал, когда на экране появится Верочка, его жена. Она легко приобнимала Николая и, как бы отрицая возраст и болезни, грациозно махала мне раскрытой ладонью. Иногда, если хорошо ложился свет, на её пальчике вспыхивал красной винной искрой рубин. Перстень, мой тайный подарок. Одно время я был, в качестве известного писателя, при хороших деньгах. Перстень не был банально куплен, нет, я его «достал» через серьезные связи. Он стоил очень даже много, но в деньгах ли счастье. Николаю она объяснила, что перстень прислал ей некий анонимный поклонник. Вроде бы, по её догадкам, член не официального, но зато элитарного клуба директоров лучших магазинов Москвы. Кажется, меценат.

С актрисами это случается. Не возвращать же! Да ещё неизвестно кому.

Об этом я коротко вспоминал, пока Николай, приветственно кивнув мне головой, попросил подождать и вышел из кабинета. Вернулся он примерно через пять минут и показал мне тонкую красную пластиковую папку.

— Я, Митя, приготовил эту папку для тебя. И только для тебя. Сам решишь, что с ней делать. Здесь несколько фотографий и разрозненные страницы текста. Как бы письмо тебе. Некоторые размышления. Немного воспоминаний. Ещё кое-что. Про нашу жизнь, про наше творчество. Про жен, про женщин, про любовь. Про лес и море. Про Верочку, царствие ей небесное, голубке моей. В общем, как подумать, пустяки. А думать мне осталось немного. Подожди, помолчи. Не дёргайся даром. Ты меня зря не раздражай.

Мы немного помолчали, и он продолжил:

— Я тебе скажу, что так ничего в жизни и не понял. Вряд ли поймёшь и ты. Поэтому давай выпьем коньяка. Есть у тебя?

Он поднял на меня глаза под лохматыми седыми бровями и, скажу так, вперил в меня свой взор. Это был тревожный, мучительный, безотрывный взгляд, который трудно описать. До сих пор его помню. В этом взгляде был вопрос без надежды на ответ. И я подумал, что Николай надумал выпить, чтобы заглушить боль в укушенном онкологией теле. Хотя какое это обезболивание. Так, ритуал.

Я взял бутылку коньяка, она у меня всегда на столе, наполнил серебряную рюмку, приподнял её перед экраном. Николай усмехнулся:

— Так я тебя и не приучил, что коньяк добрые люди пьют из тюльпановидных сосудов. Ну да ладно. Чокнемся, Митя.

Мы протянули, я рюмку, он бокал, к экранам наших компьютеров. Чокнулись и выпили. Он снова уставился на меня и сказал:

— Все про неё думаю. Ты Верочку не забыл? Я твою Елизавету хорошо помню.

— Верочку я не забыл, Николай, — ответил я.

В последний раз мы с Верочкой увиделись в их доме, когда узким кругом друзей обмывали, через три дня после официального банкета, её Государственную премию. Николай, я это ясно видел, испытывал не слишком комфортное чувство то ли зависти, то ли ревности в связи с этой премией. Он-то не был лауреатом. Ему выпало всего лишь гордиться женой. Подвыпив, он даже высказался в том роде, что не в премиях счастье художника, а в его богоданном даровании.

Да-да, с тончайшей, едва уловимой иронией воскликнул тогда Костя Сумароков. Он сказал, что, являясь другом семьи и ценителем театрального искусства, именно так и соотносит премию и талант. Он действительно был другом их семьи и всей нашей кампании, но ещё и отличным терапевтом, присматривающим за безалаберными творческими растратчиками здоровья.

Помню, в ту пору он по старой памяти, один на один, всё ещё полунасмешливо и по-мужски солидарно, называл меня мобильным старым чёртом. Терапевт, будто тонкий психолог, насквозь видел всех нас.

Но видел всё-таки не всё.

У меня, никакого теперь не мобильного, давным-давно была щедрая на ласку и любовь жена Елизавета Воскресенская. Звезда экрана и сцены. Творческая соперница талантливой Верочки. Они, впрочем, как будто даже дружили. Лиза, подстёгнутая горем, вся «ушла в кино», где и прожила — по-своему, наверное, счастливую — без меня жизнь. Детей у нас не было, вот в чём дело. Два ребёночка собирались родиться, но не смогли. У Лизы, при страстном желании, не получилось их родить. Она замкнулась и возненавидела меня. Психологи с психиатрами ничем ей не помогли. Кино её спасло. Она стала играть с какой-то очевидной безуминкой в огромных глазах, на тонком нерве, с женским отчаянием, со стервозинкой. Это нравилось режиссерам, зрителям, критикам и ведущим идиотских телешоу, где норовили довести её до истерики и до ликующего крика ведущей «Врача в студию!».

И вызывали ведь, потому что она бешеную истерику не играла.

Лиза часто изменяла мне ещё до сломавшей её мучительной, страшной неудачи с не добравшимися до рождения детьми, но тогда эти мимолётные забавы её красивого тела меня хотя и ранили, и даже пару раз ей от меня хорошо доставалось, но до развода дело не доходило. Отчасти потому, что и я не был ей верен, и не только в отместку за её вспышки страсти в актерских вагончиках на киносъёмке или в гостинице после гастрольной премьеры, а на той понятной и лестной мужчинам основе, что мы, дескать, полигамны, а женщины должны быть моногамными. И значит, джентльмену и погулять не в укор, не то что замужней леди. Да к тому же я чувствовал хотя и оскорбленное, но всё же утешительное для меня моральное превосходство над порочной Лизой. Я ведь её прощал. Привилегия прощать – из ценных в ряду привилегий.

Измены такого темперамента актрис случаются как бы на сцене, и, подозреваю, они тем подсознательно искусительнее, чем больше людей о них знают. Это как пройтись в сногсшибательном платье по красной фестивальной дорожке. Или прогуляться по многолюдной аллее летнего парка, когда на тебя оглядываются, радостно тебя узнают и горячо просят о селфи с тобой. А измены писателей, к сословию которых я принадлежу, происходят как бы в темном лесу, под сенью древ, в сокровенном уединении. Да ведь и творчество наше есть дело уединённое. Не каждый из нас, как Хемингуэй, пишет в баре, попивая кубинский ром, после чего для прилива вдохновения доводит до сладкого неистовства младую мулатку.

На развод подала Елизавета. Я за неё не боролся, потому что нас ничто уже не связывало. И, как ни странно, я не грустил об этом.

Я скорбел.

У меня не было, нет и не будет ни одного ребёнка. Никто не продолжит мой род. Когда я умру, на земле не останется ни одного атома меня, ни одной паутинки, которая бы тянулась в живой мир из моей загробной вечности.

Сейчас мы, одинокие старик и старуха, даже не созваниваемся. Говорят, у супругов в старости срастаются биополя. Муж и жена одинаково болеют, в унисон мыслят, смотрят одни передачи. Разве что она любит сладкое, а он солёное. У нас ничего этого не случилось. Наш брак не дожил до старости.

Николаю, который смотрел на меня, когда я коротко обо всем этом задумался, повезло больше: у него была от Верочки дочь. Прекрасная Серафима. Но Верочка рано ушла из жизни.

— Ты о чём там молчишь, Митька? – спросил Николай.

Я врать не стал:

— Да вспомнил, как мы Верочкину премию у вас обмывали. Наших жён вспомнил. Как Костя Сумароков с ними танцевал по очереди. Как они ему в водевильной манере в любви объяснялись, а он не мог выбрать единственную. Как звонил знакомому генералу, чтобы тот прислал ему точный пистолет, надо срочно застрелиться. Выбрать женщину себе не может, в этом трагедия.

— Помню. Ходок он, наш весёлый Сумароков. Как и все мы.

И то правда, хотя всё не так просто. У меня после облегчившего душу развода и долго, пока кровь играла, были два прерывистых романа с красивыми незамужними творческими женщинами. Они не претендовали на меня как на гипотетического мужа. Терапевт Сумароков мне завидовал, потому что ему актрисы, эти очаровательные нервные создания, были недоступны, равно как и благородные сердцем и (он так почему-то считал) физически порочные поэтессы. Я любил (а ему нравилось слушать) цитировать строфу его однофамильца старинного поэта Александра Сумарокова:

Сколько на небе звезд ясных,

Столько девок есть прекрасных.

Вить не впрямь об вас вздыхают,

Всё один обман.

Мне тогда хотелось подтрунить над его якобы романтическим сластолюбием, потому что он, опираясь на романтику, был всё-таки настойчивый практик, если не сказать — коллекционер.

Я говорил ему, мол, Костя, ты любить не можешь. Он отвечал в том роде, что я, якобы типа известный писатель, написал рассказов и повестей примерно в сорок раз меньше, чем он реализовал романов, увлечений и внезапных вспышек страсти. Костя, убеждал я его, это тот случай, когда количество уничтожает качество.

— Ты, Митя, вижу, по-стариковски провалился в воспоминания, — сказал Николай, и я вернулся в реальность нашей беседы. — Вспомнить, правда, есть что. Поэтому давай, прозаический друг мой, повторно накатим коньячку. Только подожди минуту, я шоколадку возьму.

Трясущимися руками он распечатал плитку шоколада. Мы чокнулись и выпили.

— А ты, мой драматург, ночами сейчас спишь? – спросил я.

— По-разному бывает.

Он надолго замолчал. Тоже, как я только что, удалился в себя. Я ждал.

— Если Серафима ночует у меня, — снова заговорил Николай, — то я сплю до утра беспросыпно и без снов. А когда она остается у себя, я мало сплю. Да мне много и не надо. Да, чуть не забыл: не показывай ничего Сумарокову из этой папки. Не хочу. Обещай.

Я обещал. Николай сказал, что бог троицу любит, поэтому мы выпили ещё раз, но каждый из нас только пригубил — он тюльпанный бокал, а я серебряную рюмку.

Потом Николай сказал мне, что уже устал, ему надо прилечь и что он курьером пришлёт мне свою рукопись, а я прочитаю её после его смерти. И только после смерти, потом, и лучше попозже. А потом я могу её выбросить, что, подчеркнул он, скорее всего и случится. В загробном мире он жалеть об этом не станет. Или сделай с ней вообще что хочешь, вот что он сказал. Без аффектации. Он говорил долго, отвлекаясь, часто замолкая, а напоследок помахал мне рукой и вышел из скайпа.

Через два часа приехал курьер с красной папкой, в которой был запечатанный конверт формата А4. Я дал курьеру сто рублей на чай и положил конверт, не заглянув в него, в нижний ящик левой тумбы письменного стола.

Торопиться было бы грех и обман. Даже, может быть, подлость, потому что мало ли что там было написано. Да ещё я подумал, что если я сейчас прочитаю рукопись, то Николай раньше срока… ну, понятно.

Мы были ровесники, я осенний, он зимний, одного года — призыва в жизнь. Мы учились в одном классе школы-восьмилетки, единственной в нашем довольно большом посёлке. Считалось, что мы друзья не разлей вода.

Он был талантливее меня. Я это всегда знал, но ему не завидовал. Я уверил себя в этом, потому что догадался, что любой человек должен иногда запираться в невидимой умозрительной клетке, чтобы не броситься на лучшего друга с кулаками. Я мог бы броситься на Николая, и не раз. Мог, но не мог.

А он не только мог, но и бросался. Я до сих пор считаю, что дружба — это не согласный союз, а взаимозаинтересованный духовный конфликт сторон. Но тут хочу отдельно заметить, что подлинную причину нашей однажды случившейся на людях стычки в ресторане, когда он меня ударил по лицу, я понял гораздо позднее. А тогда всё списалось на излишнее коньячное усердие Николая, а моя постепенно поблекшая обида прикрылась кратким обобщающим «Всё бывает».

Бывает.

Дело не в том, что я был флегма, а он иногда — реактивный холерик. Всё это в итоговой фазе уравновешивается до неразличимости.

Когда я закрыл дверь за курьером, то, ещё раз подчеркну это, отложил рукопись Николая в долгий ящик. Не колеблясь. Весной я болен, как писал Пушкин. Стихи пишу, не смейтесь. Папка должна тихо лежать до назначенного рубежа, подумал я, проводив быстрокрылого курьера.

Каждый писатель сам себе редактор и даже цензор — в том числе, и по жизни. У нас есть дар контроля над собой. Без этого, кстати, невозможно работать в прозе. Есть чувство меры, стиля и такта по отношению к жизни – нашей главной героине. Но кое-что из реальности не монтируется в логику этого вот моего текста, поэтому я не напишу подробно о причинах сильнейшего, на самом деле, желания сразу же открыть красную папку. Я этого не сделал.

А когда мы проводили Николая на Троекуровское кладбище, когда над его могилой был поставлен, ближе к Верочкиному надгробию, временный деревянный крест, когда помянули Николая в хорошем ресторане на первом этаже их сталинского лауреатского дома — вот тогда только, и не сразу, а через три дня, я открыл красную папку.

В ней были старые и недавние фотографии и тоненькая стопка листов, исписанных дрожащей рукой. На каждом листе помещался небольшой фрагмент текста, фрагменты были пронумерованы классическими римскими цифрами. Что ж, краткость — сестра драматурга, а римская нумерация придавала тексту академичность.

Что там было написано, на последнем листе, мы, любезный читатель, узнаем ближе к концу этого моего повествования. Я тогда как молотком по голове получил, даже за сердце схватился, и отупел, и плакал, и смеялся сквозь слёзы. И я, мне кажется, немного всё же понял то, в непонимании чего мне признался Николай.

Жизнь. Понимаете ли вы, например, её? Нет?

Что ж, так даже интереснее и жизнь жить, и вспоминать о ней. В двух этих занятиях не надо торопиться, хочу я сказать, отступая в моём рассказе назад по шкале времени и погружаясь в некоторые подробности.

Когда мы говорили по скайпу, мне вспомнился пылкий терапевт Сумароков. Костя. Всё реже мы видимся. Он, как я и как до самого конца Николай, много уже лет холостяк. Жена от него давным-давно ушла. К мускулистому окулисту. И мужские обороты он давно уже и навсегда сбросил. Но, подозреваю, хочет ещё раз жениться. Это понятно без лишних слов и у женщин, и у мужчин. Не понимаю только, зачем. Воды подать на старости. Не знаю. Ко мне через день заходит, хотя не обязана посещать так часто, женщина из социальной службы. Галя. На ней добровольно аптека и магазин, иногда она что-то готовит, хотя я обычно заказываю еду из сетевого магазина, а иной раз стряпаю сам, как умею. Гале только что сравнялось сорок, и она всё ещё довольно привлекательна, но это оружие против меня не использует. Правда, однажды взялась, переломившись в талии, мыть полы. При мне. Ни о чём таком она беседы не заводит. Я ей приплачиваю, берёт, деньги нужны, у нее двое, сын и дочь, ипотека. Она не жалуется, в душу не лезет, душу не открывает. Она ждёт, терпеливо, упорно, молча, когда я подпишу ей квартиру. Больше некому ведь, как она считает.

А мне есть кому её оставить. Дочь Верочки Серафима живет на свете.

Верочка. Я, превозмогая старческое бессилие, которое для себя называю обычной усталостью, смог проводить её в последний путь на Троекуровское кладбище, где прах её был упокоен на аллее актёрских могил. Диагноз не назову, скажу лишь, что она до конца оставалась красивой. Я после прощания вышел на воздух, стоял с непокрытой головой. Когда гроб выносили из театра, раздались трагические аплодисменты. Шел снег пополам с ледяным дождем, но люди у театрального подъезда в Камергерском переулке ждали и не расходились. Театральная старушка, хорошо, как вчера виделись, помнившая Раневскую, плакала и прятала напудренное добела лицо в лысеющую лису воротника. Жалко было Николая и Серафиму. На моём лице смешивались слезы и влага растаявших снежинок.

Вдоль Камергерского переулка, от Тверской на Большую Дмитровку, низко и тяжело пролетела стая мокрых чёрных голубей.

Кем была для меня Верочка когда-то давно, в замужестве, Николай не знал. Не думаю, что даже догадывался. Она ему не сказала, не говорил, уж конечно, и я. Обрушить на старика ревность к прошлому – это выше моих сил. Да и зачем? Всё это окончательно отгорело.

На свете у него осталась Серафима. В свои уже не юные, но даже не начально бальзаковские годы, она прекрасна. При ней и красота лица, и головокружительная стать, и особая женская способность замечательно уютно налаживать вокруг себя обстоятельства и материал жизни. Этот талант ни одному мужчине по-настоящему не свойствен. Среди нас встречаются, и нередко, педанты, у которых «всё на месте», но педантизм сковывает их по рукам и ногам. По сердцу и по разуму. А Серафима ласкала окружающую житейскую среду. И среда благодарно мурлыкала от удовольствия. Но это был, так сказать, первый слой. Глубже — ждущая счастья душа. Пишу об этом высоким штилем, чтобы не допустить даже тени двусмысленности. Чтобы никто не догадался, что я в неё влюблён.

А я в неё возвышенно влюблён. Платонически. Так мужчина любит ту женщину, которая похожа на его любимую музыку. У меня это барокко.

Она в разводе уже больше трёх лет. Проворный муж погнался на длинной, чёрной, как катафалк, машине за барышней моложе Серафимы. Юница держала его в незавидном статусе «папика». Николай говорил мне об этом, едко насмехаясь над бывшим зятем. Николай звал разлучницу нимфеткой, я про себя называл Серафиму феей. Нимфетка — это нисходящее прозвание нимфы, а у феи никакого такого нисходящего определения нет. И быть не может.

Всего два раза за все наши прежде частые встречи у отца о ветреном предателе упомянула и Серафима.

Она подала на развод, не найдя ни сил, ни малейшего желания вторично заполучить своего недоолигарха, и вернулась под отчий отцовский кров. Было у неё и своё благоприобретённое небольшое гнёздышко. Но Серафима, надо заметить, одна не была, хотя никогда нам таинственного «его» не показывала.

О том, что он есть, я догадался, не имея к тому ни единого доказательства. Уверенно почувствовал. Мужская интуиция в таких случаях столь же обострённо проницательна, как и женская. Не знаю, голос изменился у неё, наверное. И она стала держать себя внешне более собранно и исподволь, не специально же она это делала, подсознательно маняще. Не передо мной, ха-ха. Для себя, которую видят и которая знает, что на неё смотрят мужчины. При таком понимании у старушек спины распрямляются.

Старики — это самые утонченные ценители женской красоты. Лишённые возможности ею непосредственно наслаждаться, мы ею восхищаемся даже до тайного восторга.

На круг получается, что в то время у меня, Николая, Серафимы и Кости Сумарокова не было законной второй половины. Может быть, что именно по этой причине мы все были по-разному, но крепко привязаны друг к другу. Лиза держалась от нашей компании крайне далеко.

Больше всего я раньше, застольно или просто под чай, общался с Николаем. Наши разговоры были продолжительными по той дополнительной и едва ли не комической на первый взгляд причине, что между нами несколько лет шёл один довольно-таки странный спор. Мы в нём завязли, то сближая позиции, то расходясь для передышки. Мы о нём, не сговариваясь, своим не говорили. Не хотелось порождать мысли о диковатом стариковском чудачестве испытанных друзей.

А как иначе обозначить суть спора, если мы отстаивали два, так сказать, постулата о любви. Я был до фанатического даже возбуждения убежден в том, что суть любви лучше всего метафорически воплощает лес. Николай всеми силами доказывал мне, что гораздо лучше это делают море и горы.

Не дураки ли, не маразматики? Нет. Это ведь был литературный спор. У нас в России, замечу, вся жизнь литературная. О каждом человеке можно написать роман, пьесу, повесть, не говоря уж о сильном рассказе, и в любом произведении, если у автора есть талант, будет и красота жизни, и любовь, и грехи. В некоторых будет и про Бога. Да и просто совсем даже заурядная, блёклых тонов, жизнь любого русского человека имеет как минимум замысловато закрученный внутренний сюжет. Государство, что ли, у нас такое, или климат, не пойму даже.

Возможно, это относится к любому жизненно неяркому человеку любого народа. Этого не знаю. Не эксперт. Я родину люблю, хотя, может быть, странною любовью. Какой умею. На развод не подам.

Наш спор по обозначенным причинам оснащался естественно и неизбежно литературными реминисценциями и опорой на прямые цитаты. Опровергая морскую теорию Николая, я сочинил ироническое стихотворение с явным намёком на зряшность его потуг считать море метафорой любви. Я написал вот что:

В глубинах мрачных океана

Умело плавает акула.

Когда-то, поздно или рано,

Ты, Коля, упадёшь со стула.

Орёл крылом озон волнует

И пенит облако сырое.

Устойчивость твоя на стуле

Да пусть пребудет век с тобою.

Вот альбатрос ветрами движим,

Вот дым пускает пароход.

На стуле сидя, ясно ль видишь

Ты гад морских любовный ход?

А помимо стихов я говорил Николаю, что море солёное. А что такое солёная вода? Да, слёзы. Но любовь, хотя и прибегает иногда к слезам, не состоит из слёз.

На самом деле, помимо споров забавы ради, окрестный и дальний мир был для нас всё ещё таинственно прелестен и нежно и остро любим. Увы, не взаимно. Как если бы он был красивой молодой женщиной. Сусанной. А мы — понятно кем, не хочется даже писать.

О, господа, вы не знаете, как хочет любить старость! И лучше вам не знать. Но это к слову.

В мире всё ещё было много лесов, морей и гор — вот что нас крайне радовало. Ну, в каждой избушке свои игрушки. Мы наслаждались лесами и борами, ласково снисходили до опушек и перелесков, восхищались корабельными рощами, уважительно отзывались о лесополосах, радостно примечали цветущие кустарники, млели над купами и кущами, не забывали умилиться видом на холме среди равнины четы белеющих берёз. Я уж молчу о джунглях, о секвойях, кипарисах, кофейных, пробковых и хлебных деревьях и о прочей лесной экзотике. Из излюбленного у меня войлочная и в особенности дикая вишня. Вкус! Вы не знаете вкуса дикой вишни! А я знаю.

А есть ещё Альба Плена! Каково?

Дай коры мне, о Береза!

Желтой дай коры, Береза,

Ты, что высишься в долине

Стройным станом над потоком!

Бунин воспринимал природу чувственно, почему и был изощрённым певцом лесной палитры, что особенно ярко проявлено в его «Листопаде». Перечитывая бунинский перевод поэмы Лонгфелло «Песнь о Гайавате», я увидел эту желтую кору. Рассматривая её зорким внутренним взглядом, я обнаружил, что она не совсем бело-жёлтая, а отливает розовым тоном. Жёлтой, вернее, едва заметно просвечивающей старым золотом она бывает ближе к вечеру, когда солнце, оставляя бездонный лазурный зенит, движется к западу неба.

Увы, я ни разу в жизни не видел бамбук диких лесов Сахалина, хотя и шёл однажды мимо Сахалина на судне «Байкал» послевоенной немецкой постройки. Мне мечталось сойти на некогда каторжный берег под его чёрные утёсы и просто постоять у кромки прибоя и подумать о Чехове. Чехов любил сады…

А бамбук диких лесов Сахалина есть второе по редкостности дерево России, наиболее же редкое дерево нашей земли — это фисташка.

Бамбук Сахалина всего девять лет живёт в суровых условиях.

Я, однако, увлекся. Под сень лесов ушёл.

Спор-то был хороший, из редких, но на самом деле это была интересная для нас модель конфликта, лучше сказать, сменяемый модуль, который можно насыщать разным содержанием. По поводу нашей обоюдной упёртости в предпочтениях метафор любви я сочинил нечто в рифму.

Николай прочитал и подтвердил, что так именно оно и есть.

Желая щегольнуть старинным словом,

Поэт мне заявил, что нынче хлад.

Нет, нынче мраз, поправил я сурово,

Но он моей поправке не был рад.

Красавица тут проходила мимо,

Рукой с перстнями придержав вуаль.

Взглянув ей вслед, воскликнул я: «Фемина!»

Поэт же дико взвизгнул: «Этуаль!»

Года бегут вперёд неудержимо,

Мы десять раз сменили календарь.

Как встретимся, бросаю я: «Фемина».

А он шипит в ответ мне: «Этуаль!»

Смех смехом, а дело в том, полагаю, что мы, писатель и драматург, в связи с возрастом утратили живые связи с реальностью. Ушли в литературно-растительно-горно-морской спор. Оторвались от жизни. Вернее, это она, быстроногая, летящая, стремительная, трагическая, смешная и божественно прелестная, оторвалась от нас, у которых руки тряслись от старости. Оставалась нам, значит, безответная природа.

Горы вот взять. Моё знакомство с большими горами ограничилось лицезрением с далёкого равнинного расстояния розовой на утренней заре пирамидки Эльбруса.

Зачем на земле горы? Прихожу к выводу, что для вулканов, селей, камнепадов и снежных лавин. Это всё вещи неприятные. Но всё сущее необходимо, нужны, значит, и горы. Эверест, например, стал самым высокогорным на земле местом гибели не то безумных, не то героических альпинистов. Они лежат там, как льдинки, и их никто не может оттуда забрать. Они навек со своей огромной холодной любовью.

Надо ли говорить о нашей, кроме споров, шуток и иронии, любви к океанам и морям, большим и малым рекам, озёрам, водохранилищам, ручьям и весёлым лужицам? К водопадам тоже. Полагаю, что не надо, это всё всякий любит.

Любили ли мы говорить о политике?

Лишний вопрос. Да, говорили и спорили, доходя всякий раз до точки кипения, но ни разу не опустившись до взаимных оскорблений. Разве что мысленно. Мысленно я один раз хотел Колю к стенке поставить. Ужаснулся даже тому, что эта идея тенью мелькнула в подсознании. Подсознание нас, значит, предостерегает, а от чего — это каждый о себе знает.

Я умолчал о женщинах, потому что эта тема очень редко и скупо нами затрагивалась.

Мы не успели в этой жизни договорить. Ни о чём мы с тобой не доспорили, Николай.

Когда его не стало, я понял, что наши разговоры были творчеством. А творчество – это восхищение жизнью.

Теперь, после его смерти, у меня есть возможность ответить Николаю. Я живой.

I. Николай

«Митя, ты читаешь мою рукопись, когда меня уже нет. Письмо, так сказать, из прошлого. Всё происходящее с тобой тоже станет прошлым. У тебя, друг мой Дмитрий Михайлович, есть возможность ещё сколько-то лет наблюдать этот процесс. Ты никогда не был, жердина, румяным толстячком. И правильно, дольше проживёшь. Завидую тебе, Митька! Больше полжизни мы с тобой трудились по кабинетам, я потяжелел до того, что сердцу стало плохо, а ты бодрячком.

Митя, прости меня.

И за то, что обременил тебя этой писаниной, и за что-то гораздо более серьёзное, о чём скоро узнаешь. Только прошу, Бога ради, не бросайся торопливо перелистывать эти мои листочки, чтобы понять, что кроется за моими словами. Успеется.

Если бы я писал тебе из загробного мира, то я написал бы, что здесь тишина. Может, я устал жить. Не знаю. Тишина. Тишина. Тишина.

Митя, прости меня. Прости. Прости.

Не заглядывай в конец рукописи. Всему своё время.

Почему это вот, что ты сейчас читаешь, я начал писать? Наверняка хочешь спросить. Но ведь тебе известна эта тяга. Всё, что мы пишем, есть нужное нам самооправдание перед Богом или совестью, что в определённом смысле одно и то же. Славим мы или проклинаем, мы в любом случае выгораживаем себя: вот, Господи, видишь, я заклеймил порок. Я, запомни, Господи, — хороший, моральный человек.

А по жизни, Митя, мы часто грешники. И даже иной раз подлецы. Ну, ты знаешь, каков наш брат в жизни. Впрочем, о чём я. Я драматург, ты писатель. Звучит пышно, но пусто. И не нам с тобой корить друг друга.

Ладно. Не в этом дело. Я пишу от бессонницы. Начал писать только по этой причине. Вернее, записывать свои мысли. Что им пропадать, а так хоть ты вот прочитаешь.

Я постепенно расписался. Вошёл во вкус. Я расчехлился.

При этом я уверен, что ни один писатель в мире никогда честно о себе не писал. Честность – это всё до конца написать. А у каждого есть то, что он хочет спрятать от Бога.

Показывать или нет эту рукопись одному хорошо тебе известному человеку, это ты сам решай. Про какого человека речь понять тебе будет нетрудно.

А может, мучительно трудно.

На этом пока ставлю точку. Точка!»

Я прочитал это и задумался. Я был убеждён, что ничего такого нового я о Николае всё равно не узнаю, когда дочитаю рукопись до конца. Он прожил жизнь как порядочный человек, какие уж там тайны. Не было лишь понимания у меня, кто этот «один человек», которому я буду или не буду показывать рукопись. Что ж, Николай умел удивлять, интриговать, озадачивать и ставить в тупик. Драматург, что ни говори. Завязка, кульминация, финал. Но тут, как говаривали в старину, «пришло въ тупикъ, что некуда ступить».

Я очень хорошо знаю, что старики о себе и вообще о жизни пишут двумя способами: либо неуклонно следуя хронологии, где зарубки дат мерно отмечают главные события прожитого, либо воспаряя в уксусное, с высших позиций, обличение всего и вся.

Что выбрал для себя Николай?

Коля, Николай, Николай Сергеевич. Кто ты, на самом деле, для меня, ты, сын Сергея и Насти, муж Верочки, отец Серафимы прекрасной. Ты друг? Ты друг. Но друг – это и суть человека по отношению к другому человеку, и социальная функция, и иногда – зеркало. Друг – это редкость. Настоящих друзей не бывает больше, чем любимых, за всю жизнь, женщин.

Почему ты сразу не написал о главном?

Тебе легко там, в тишине, а как мне быть?

Я сейчас подойду к окну и посмотрю на лес. Он внизу. Ты, Николай, в нём не раз бывал. Сейчас апрель. Лес совсем недавно, дни назад, был коричневым, земля под ним чёрной, напитанной талой водой, а сейчас она покрыта молодой, молоденькой травой, а лес тоже начинает быстро, с радостью, зеленеть.

И вот что. Я пишу этот мой комментарий тебе, Николай. Ты поклонник теории ноосферы и учения философа-космиста Фёдорова. Значит, ты ТАМ читаешь всё это. А помнишь, как взъярился Севрук из ЦК партии, когда в восемьдесят втором году, при жизни Брежнева, вдруг издали книгу сочинений Николая Фёдорова. Чуть издательство ни разогнали.

Так получается, что и Севрук, согласно учению русского космиста, читает онлайн твой текст и мои комментарии.

II. Николай

«Вот что я, Митя, вспомнил: библиотеку! Помню осень, день, обдуваемый свежим, но ещё тёплым ветерком. Мама сказала, что мы пойдём в библиотеку через лес.

— Настя! Через лес?

Она улыбнулась, потому что ей очень нравилось, когда я называл её Настя. Как мой папа Сергей. Я себя помню лет так с пяти. Вот как раз в июле пятого года моей жизни отец с матерью ездили в совхоз в гости к друзьям их студенческой эпохи. Там, в молодом саду рачительных агронома и зоотехника, я впервые увидел на ветках деревьев яблоки и груши. Я не знал, что это сад, я думал, что это лес. И я ярко представлял себе лес как изобильный сад. Я настоящего леса тогда не видел. Я думал, что сейчас приду с Настей именно в такой, только очень большой, сад. Мы прошли через весь посёлок и по полевой тропе двинулись к лесу. Ты ведь помнишь её, Митя».

Я закрыл красную папку. Я отлично помню эту тропу, Николай. Но я раньше тебя увидел настоящий лес. Мы с отцом шли вдоль реки, и лес приближался и делался выше. Когда мы очутились под его сенью, меня поразил чудесный состав видов, красок, звуков и запахов, которые я различал куда тоньше и в гораздо большем количестве, чем отец. Я раз и навсегда полюбил и порхающих бабочек, и зависающих в трепетном полёте, искристо посверкивающих крыльями стрекоз, и кропотливых, в чёрно-жёлтую полоску, пчёл.

Мы любили наши леса. Один из них был сосновый бор. Второй был смешанный лес. Третий лес был на правом берегу Дона. Тоже смешанный, там обильно росла черёмуха. Любовь к лесу насыщала мою жизнь чем-то вроде видений наяву и едва ли не галлюцинациями, сопровождающими плавный, но быстрый переход ко сну после того, как из моих рук падала книга. Постепенно, после «Лесной газеты» Виталия Бианки, настало время Тургенева. «Тёмные аллеи» Бунина библиотекарша мне не давала. Эту книгу я сам выбрал на полке, по названию.

Да, забыл. У нас между посёлком и районным центром была настоящая полупустыня. Огромных размеров территория серо-желтого песка, поросшая редким ивняком, колючками перекати-поля и в ветреную погоду подернутая небольшими, но совершенно настоящими барханчиками. Помнишь, как мы, когда начинался ветер, бегом бежали в эту пустыню и, втыкая в песок розово-зеленые ивовые палочки, смотрели, как движутся барханчики? За ними, воображали мы, — сине-зелёное море. А в море, у берега, плавают красивые смелые девушки. Помнишь?

Но стоп. Тут стоп. Про смелых девушек я присочинил. Восьмилетний мальчик так думать не мог. Речь ведь об особой смелости.

Ладно, увлёкся. Мы ещё вернёмся в пустыню нашего детства.

III. Николай

«”Как о воде протекшей будешь вспоминать…” Это из Книги Иова. Вот, Митя, я пишу тебе и думаю, что непременно ты будешь вспоминать, напрямую или по ассоциации, многое из того, что мы переживали вместе или параллельно. Как о воде протекшей…

Митька! Я изрядно коньяка принял. С мысли сбился. Сидел на диване и смотрел на свои афиши. Хмель усиливает оптику души. Я вспоминал. Нет, разве я не был хорошим драматургом? Ты прочитай последнюю страницу. Разрешаю. Может, мне на том свете легче станет. Но ты, Митя, гордый, ты этого не сделаешь. Но наигранная гордость, только без обид, Митя, выглядит глуповатой. Замещающей что-то гораздо более важное…

Знай, Митя, что я самый счастливый и самый несчастный человек на свете. Такое редко, но бывает».

Николай, ты самый счастливый и самый несчастный человек… Кто знает, кто знает. Я, вспоминая свою жизнь, тоже могу назвать тебя самым счастливым и самым несчастным. Но я хочу предварить мой тебе ответ одним воспоминанием. Если бы мы разговаривали вживую, ты бы удивился, почему я об этом вспоминаю. Сейчас объясню. Помнишь, Коля, как нас принимали в комсомол, когда нам исполнилось четырнадцать? Комсомольские билеты нашему классу вручали в райцентре. В райкоме. Из окон комсомольского секретаря виден был ближний темно-зелёный лес, почти чёрный по случаю нагона сильным северным ветром непроницаемых ливневых туч.

Секретарь предложил нам организовать общешкольную инициативу сажать сосны на диких песках! В те времена такие полезные затеи были популярны. Я, юный энтузиаст, тогда воскликнул: лучше яблоневый сад!

А секретарь усмехнулся: скажи ещё, вишневый. Зачем, он сказал, сад выращивать, за ним круглый год профессионально ухаживать надо. Зимой зайцы кору сгрызут. А сосны сами растут по сто лет. Картину Шишкина знаете, он спросил. А песок наш надо закрепить, чтобы он не расползался на половину района. Сады садоводам, леса комсомольцам!

Я, Николай, хочу поехать туда, домой, я там ведь сто лет не был. Хочу увидеть эти сосны. Им теперь за шестьдесят. У них на закате медные стволы, как пишут плохие писатели. Но у сосновой коры на закате, во-первых, быстро меняется цвет, а во-вторых, он не красно-медный, а куда многокрасочнее. Там и золотцем тронуто, и бронзочкой, и латунью, и есть ещё на молодой коре и даже на старой зелёные, и даже не слишком бледные, крапины и пятна.

Сейчас, Николай, на Москву весенний снег идет — снежинки большие как вишневый цвет. И падают они быстро, почти отвесно. Грустная картина, но все же — хорошо это: снег с неба. Белый он. Поднять к небу лицо и не закрывать глаза. И пойдёт влага по лицу, а она солёная, знай смаргивай. Это я про нынешнюю мою прогулку. На набережной был, под Китай-городом.

Так вот, лес. Николай, я, когда читаю твои странички и когда, как сейчас, что-то пишу в связи с прочитанным, очень тревожусь. Бесконтрольно волнуюсь. Ты невольно меня привёл в душевное возбуждение. Вот, руки у меня трясутся, пальцы мимо букв попадают. Есть, конечно, одно средство. Запретное, но я пренебрегу запретом. Я ведь сейчас полечу поверх барьеров. Только вот рюмку приму.

Вот. Отпустило. Пишу.

Николай, давно, много лет назад ко мне, предварительно позвонив, пришла Верочка. Она знала, что Лиза на гастролях в Красноярске, далеко. Она знала, женщины это всегда знают, что я в неё влюблён самой настоящей, тяжёлой, безысходной, мучающей любовью. Она не давала мне знать, что догадывается об этой моей любви. Но я что-то чувствовал, перехватывая иногда её быстрый тайный взгляд.

Она позвонила, сказала, что зайдёт ко мне. Сказать, что это было неожиданно, — это ничего не сказать. Я сначала застыл, потом забегал по квартире, заглянул в холодильник, там была водка, а в баре — красное вино, коньяк. Конфеты у меня были. Сок какой-то.

Она пришла, я помог снять плащик, повесил его заботливо в шкаф. Она была как бы немного сонная, как будто крайне сосредоточенная на чём-то своём. Я подумал, что она хочет что-то рассказать мне о тебе, Николай. Может быть, о твоей измене, мало ли. А может, даже о разводе. Но это были ошибочные мысли. Верочка долго молчала, потом сказала:

— Иди в ванную, набери ванну, я хочу принять ванну, что тут странного. Я пойду принимать ванну, а ты… ты, Митя, ты, дорогой мой, хороший, ты раздевайся и приходи ко мне в ванную. Но сначала постель расстели.

Я не могу описать, что я почувствовал. Я сидел, ничего не говоря, потом пошёл и приготовил ванну. Вернулся в комнату. Сказал, что ванна готова. Верочка встала и ушла в ванную.

Я пошёл в спальню. Постелил новую простыню.

Разделся и вошел в ванную горячую комнату.

Всё у нас было до безумия горячо и в ванной, и в спальне, куда я на руках принёс Верочку. Это было так, как не может быть. Но это было.

Когда мы прощались (я вызвал ей такси, проводить её она не разрешила), она сказала мне, что будет приходить ко мне. Потому что я вижу, что ты меня любишь, а любовь — такой груз, который может сердце раздавить, так она сказала.

И она приходила ко мне. Это было одиннадцать раз.

Потом она сделала большой перерыв, я уже и не надеялся на новое свидание, и она по телефону сказала, что забеременела от мужа, от тебя, Николай, а наша любовь пусть будет в глубине души, и мы никогда больше не ляжем вместе.

Я вот я её люблю, но её нет, и вот я тебе пишу, но тебя нет.

У тебя осталась на земле Серафима.

Прости меня.

…Я написал всё это, выключил компьютер, подошёл к окну. Было полнолуние, но небо затянуло облаками. «Луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачные глядела…» — лучше, конечно, не скажешь.

Я лёг в постель, смотрел через высокое окно на неясно светлеющий круг на облачном поле и потом понял, что смотрю долго, потому что этот круг сместился в раме большого окна с правого края на левый. Он как будто протопил тучи, и Луна засияла освобождённым серебряным светом, и в этом свете нежился мой город. Мои города. И Москва, и наш райцентр, вобравший в себя посёлок моего детства, и, наверное, Красноярск, где была когда-то на гастролях моя жена Елизавета Вознесенская.

Под лунным светом фосфоресцировала и та полупустыня, которую мы в юности засадили тысячами сосен. Они теперь выросли и стали, все вместе, сосновым бором.

Под луной он чёрный, как уголь.

Я не знал, в окно какого из жилищ Серафимы светит серебряная луна. Это не моё дело, думать об этом. Не моё.

…После этой записи я стал каменно спокоен и даже ко всему равнодушен. Листочки Николая я не тревожил, фотографии просмотрел только через неделю, и они ничего для моей памяти не прибавили, многие из них были и у меня.

Я съездил на Троекуровское, положил два букета на две могилы, смахнул рукой без перчатки капли холодной воды с гранитных памятников Верочки и Николая.

Простился.

Дома открыл красную папку, взял, миновав предыдущие, последний лист рукописи Николая. Он был обозначен римской семёркой.

VII. Николай

«Вот, Митя, ты и дошёл до седьмой страницы моего послания. Сломал седьмую печать. Поскольку тихой тенью только что прошёл намёк на Библию, то скажу тебе, что утешения моему горю я, перечитав её, не нашёл. Но подумал, что, может, что-то пропустил. Пошёл в церковь на Ярославском шоссе, мы с Верочкой ездили мимо неё на дачу, вернее, возвращаясь с дачи. Она на нечётной стороне Ярославки. Потом мы эту, тебе известную, дачу продали, потому что у самих сил ездить не стало, надоело, а Верочке она была не нужна. Деньги пригодились, когда мы ей двушку покупали. Вот я пошёл в эту церковь, причастился, исповедовался. Не отпустило, видно, в вере я слаб. На другой день попросил священника помочь мне в моём желании обрести духовное облегчение. Рассказал ему о моей беде. И он, представь себе, нашёл помощь. Хотя в Библии много сказано о женском бесплодии и ничего не сказано о мужском, то я как особое откровение воспринял указанное им мне одно благословение, которым Второзаконие благословляет Путь Божий. «Не будет ни бесплодного, ни бесплодной ни у тебя, ни в стаде твоём». Я в богословии не силён, об этом и говорить не стоит, но я тогда зацепился за эти слова: не будет бесплодного.

А потом я понял, что это не про меня, потому что я абсолютно, стерильно, генетически бесплоден. Три лаборатории подтвердили независимо друг от друга. Мой случай был случаем абсолютного, неизлечимого бесплодия. А ведь сначала Верочка насчёт себя сомневалась, но потом всё о себе узнала, и ей сказали, что её лоно ждёт мужского семени.

Иногда мы плакали вместе, иногда порознь.

Я видел, что ты любил мою Верочку, мою жену, видел, что ты ничем не давал ей это понять. Но бешенство к тебе во мне иногда чуть не взрывалось. Мелькала злая мысль, что и ты выхолощенный от природы, но однажды я подслушал разговор Верочки и твоей Елизаветы. Она, Елизавета, несколько раз беременела от тебя и тайком делала аборты. А когда надумала родить, то… но ты сам всё знаешь.

И вот однажды мы сидели, трудно молчали, и я сказал:

— Верочка, иди к Дмитрию, я знаю, что ты знаешь, что он тебя любит. Ложись с ним. И не раз. Ложись, потому что мне не его жалко, а тебя, потому что ты родить хочешь. Ложись, пока не понесёшь. Я тебе клянусь жизнью моей, что никогда ни словом, ни взглядом, ни даже тайной мыслью не укорю тебя.

Она пошла к тебе, она потом ходила к тебе.

Ты ей перстень с рубином подарил, я промолчал.

Потом родилась Серафима. Мы были счастливы.

Мы помнили, конечно, что у тебя не было детей. Верочка, я видел, я понимал, страдала, сохраняя от тебя тайну отцовства.

Я простил себя, готовясь к прощанию с миром. Верочка в моем прощении не нуждалась, а от тебя его получить не могла.

Твою дочь, твою и Верочки, я считаю своей. Вот как будто и я не бесплоден, Господь дело знает. Ты теперь знаешь, что она твоя дочь. Как тебе поступить, что тебе посоветовать, я не знаю. Прости меня. Верочка – святая.

В лесу деревья стоят порознь, но их корни тайно переплетаются.

Всё один обман, как писал старинный поэт Александр Сумароков.

Прощай, Дмитрий».

…По прочтении седьмой страницы я сидел оглушённый. Трудно было собрать мысли, смятение чувств сминало меня, как рука сминает лист бумаги. Сердце трепетало. Я метался. Я принял нитроглицерин. Лёг. Никакого решения у меня не было, и я не мог понять себя. Не мог не то что решиться что-то сделать теперь же, но понимал, что и никогда ничего не сделаю.

Краем сознания мелькнула мысль, что куда-то исчез из моей жизни Сумароков, но это меня совсем не тронуло.

Совсем… куда-то… сума… сумаро… сумерки.

Утром я вспоминал, чтобы сохранить, ночной сон. Как я медленно иду по бывшей полупустыне детства, где теперь не беззащитные, маленькие ростом саженцы сосен с трогательными детскими иголочками, а могучий и всё ещё растущий сосновый бор. На обращённой к востоку солнечной и тёплой стороне светящихся сосновых стволов видно медовое мерцание больших, сливающихся в гроздочки и слиточки капель янтарной смолы. Я рассматриваю их и вижу внутри слиточков длинноногих черноглазых комариков с тончайшими слюдяными крылышками. Девочку-стрекозочку вижу.

За сосновым бором — лес с черёмуховыми большими деревьями. На тяжело согнутых ветвях изобильно висят черёмуховые кисти. Каждая крупная черёмушинка, а они все крупные, влажно блестит фиолетово-чёрным матовым отливом. Кто-то дикий собирал здесь черёмуху и, ленясь дотягиваться до кисточек, обламывал большие ветви. И они, надломленные и ободранные, обреченно висят теперь, покрытые заснувшими листьями, которые уже опадают.

В моём сне мелькнуло море… мокрый песок пляжа, под сияющим солнцем накатываются один за другим зеленоватые, нет, там есть и синий, и фиолетовый тон, полупрозрачные на просвет, как на картинах Айвазовского, штормовые, вздымающиеся и прогибающиеся перед тем как обрушиться на берег морские валы с белопенными чубами и гладкими долгими загривками.

Такой, Николай, был мне сон про любовь.

Около одиннадцати часов утра мне позвонила Серафима, сказала, что хочет угостить меня чем-то вкусненьким, если я заварю крепкий чай.

Она приехала, поцеловала меня в щёку, я чинно церемонно помог ей снять пальто и, взяв за руку, как ребенка, привёл в гостиную. Здесь на скатерти стола расположились электрический, но всё-таки латунный, с медалями, под старину, самовар, а посередине стола красовался белоснежный, расписанный фиолетовыми крупными цветами и резными листьями, с тонкой золотой отделкой, кузнецовский чайный фарфор.

Серафима выложила на круглое блюдо черёмуховый торт.

Она стала с милой деликатной улыбкой разливать чай, и я увидел на её руке перстень с красным винным рубином.

Мы встретились глазами.

Виктор Степанович Перегудов родился в 1949 году в селе Песковатка Лискинского района Воронежской области. Окончил отделение журналистики Воронежского государственного университета. Работал в воронежской газете «Молодой коммунар», журналах «Политическая работа», «Сельская молодежь», издательстве «Молодая гвардия». Занимал ответственные должности в ЦК ВЛКСМ, политических структурах, Совете Федерации РФ, мэрии Москвы. Публиковался во многих федеральных газетах и журналах. Автор семи книг прозы, в том числе «Великие сосны», «Семь тетрадей», «Сад золотой». Член Союза писателей России. Живет в Москве.