Звезда над островом Анны

- 07.10.2025

В соответствии с Федеральным законом «О наименовании географических объектов»

и на основании предложений Сахалинской областной Думы,

а также для увековечения памяти… капитана дальнего плавания Щетининой А.И.

присвоить… наименование «остров Щетининой» безымянному острову, расположенному на территории

Сахалинской области в пределах территориального моря Российской Федерации.

Председатель Правительства

Российской Федерации Д. Медведев

(из Распоряжения Правительства РФ

от 8 февраля 2017 г. № 223-р)

Остров, получивший имя Анны Щетининой, входит в группу островов Таира Большой Курильской гряды, на стыке Охотского моря и Тихого океана. Рядом с островом Щетининой находится остров Громыко, названный в честь дважды Героя Социалистического Труда, министра иностранных дел СССР Андрея Громыко. С другой стороны — остров Александра Василевского, маршала СССР, дважды Героя Советского Союза, главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке, которые разгромили Квантунскую армию и завершили Вторую мировую войну.

Интересно встали звезды, объединив капитана дальнего плавания с маршалом и министром цепью островов и событиями августа 1945 года, которые историки назовут «молниеносной войной».

«ВЫ, ЧЕСТНО, БОЯЛИСЬ КОГДА-НИБУДЬ?»

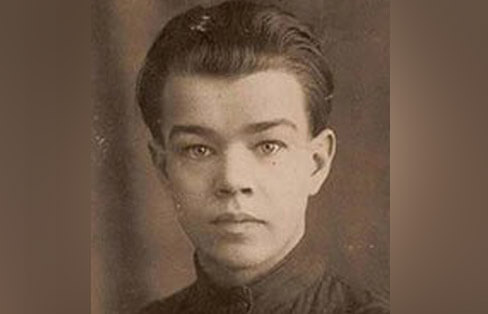

Если кто и не слышал про капитана Щетинину, то это не у нас во Владивостоке. Тем более — на Эгершельде.

В моей 42-й школе Анна Ивановна бывала неоднократно. Во-первых, от нас рукой подать было до ДВВИМУ — Дальневосточного высшего инженерного морского училища имени адмирала Г.И. Невельского, где она долгие годы была наставником курсантов-судоводителей. Во-вторых, жила тоже неподалеку, на работу и с работы всегда ходила пешком. В-третьих, несмотря на вечную занятость, любила общаться с молодежью.

Школа негласно делилась на детей «пароходских», родители которых работали на судах Дальневосточного морского пароходства, и «мореходских», из семей преподавателей ДВВИМУ и ВМУ, высшей и средней «мореходок». Были, конечно, в нашей школе и дети «сухопутные». Но во времена моей учебы процент их был невелик.

Все мы с первого класса знали, что рядом с нами живет первая в мире женщина-капитан. Поэтому любой ее визит в школу становился событием.

В один из майских дней, накануне Дня Победы, нас, старшеклассников, собрали в кабинете истории. Было тепло и солнечно, за распахнутыми окнами облачно цвели вишни, окружавшие школьный двор по периметру. Анна Ивановна вошла в класс вместе с директором, военруком и учительницей истории. Капитанская форма сидела на ней ладно, как влитая. Тяжелый орденский иконостас сразу притянул внимание мальчишек, которые начали оживленно шушукаться. Девчонки больше обращали внимание на рост, довольно высокий для женщины, и волевое привлекательное лицо при полном отсутствии макияжа. Энергетика у нее была мощнейшая, хотя тогда мы еще не знали слова «харизма». А вот «звездности» не было абсолютно.

Рассказывала Анна Ивановна об «огненных рейсах». Низкий голос с хрипотцой — настоящий капитанский голос — хорошо слышали даже на «камчатке», хотя говорила она совершенно не напрягаясь. Рассказ был простой, без изысков, но слушали с интересом: настолько неординарны были события, о которых шла речь. Насколько помню, желающих что-то спросить было немного. Правда, один вопрос заставил учителей во главе с директором сначала нахмуриться, а потом рассмеяться. Его задал мой сосед по парте, капитанский сын и будущий капитан.

— Вот вы про войну говорите… а вы, честно, боялись когда-нибудь? По-настоящему, так, чтоб коленки стукали?

Анна Ивановна не смеялась. Едва улыбнулась краешком губ и пристально посмотрела на парня

Взгляд он выдержал, чувствовалось, что ответ ему важен.

— Было дело, — ответила Щетинина. — И не один раз.

Именно тогда мы впервые услышали о Таллинском переходе и пароходе «Сауле». А еще — о расколотом «Жане Жоресе». Прочитала я об этом уже потом, когда увидела дома книгу «На морях и за морями», подписанную моим родителям.

БАЛТИЙСКАЯ ЦУСИМА

Сауле по-латышски — «солнце». Но сухогруз, который Щетинина приняла в 1941 году, был самой настоящей «калошей»: небольшое судно со скоростью всего семь узлов и почтенным возрастом в пятьдесят лет.

В том «сорок первом, сорок памятном году» Анна только окончила четвертый курс судоводительского факультета Ленинградского института инженеров водного транспорта. Было ей 33 года. Уже двенадцать лет она ходила на судах рыболовецкого и торгового флота, из них шесть — капитаном. Но теперь весь флот становился военным…

В Таллинском переходе, который в августе 1941 года воистину стал «огненным» рейсом, Щетинина эвакуировала жителей Таллина и раненых моряков, а также переправляла важные стратегические грузы: оружие и продовольствие.

Шли по узкому фарватеру среди своих и вражеских мин. Страшней всего были авианалеты противника, которые заставляли корабли метаться между двух огней: минами и бомбами. Уже на рейде острова Гогланд, когда, казалось, самое страшное осталось позади, их снова догнали немецкие бомбардировщики.

«Выбежав через левую дверь на палубу, я увидела картину, запомнившуюся на всю жизнь, — читаю в книге «На морях и за морями». — Бомбардировщик уже скрывался в облаках. На судне из пробитых осколками паровых труб текла вода, образуя лужицы в выбоинах палубы. Вода была розоватого цвета. Почему розового?.. Но ведь это… Это кровь».

В своих воспоминаниях она ни словом не обмолвится о том, что Таллинский переход 27-30 августа, в котором участвовал «Сауле», по оценке специалистов, стал одной из крупнейших морских катастроф в истории СССР, «балтийской Цусимой». По сути, это была сложнейшая операция по спасению Балтийского флота, который базировался в Таллине. За три дня перехода флот под непрерывными ударами вражеской авиации потерял 62 судна, погибло от 12 до 18 тысяч человек. И хотя две трети кораблей удалось довести до Кронштадта, цена прорыва оказалась непомерно высокой.

«Сауле» после жестокого обстрела получил серьезные повреждения: полностью снесло правое крыло капитанского мостика, разбило главный компас, вывело из строя рулевую машину, изрешетило осколками паропровод. На борту было много убитых и раненых. Матросы с военного катера подобрали на волнах капитанский китель и были уверены в гибели капитана.

Но Щетинина осталась жива и, главное, не потеряла самообладания. Она приказала отбуксировать судно в бухту острова Гогланд и посадить на мель. На вельботах вывезли раненых и убитых. Команда и уцелевшие пассажиры приступили к тушению пожара и устранению повреждений. Восемь суток, казавшихся бесконечными, экипаж ремонтировал судно. При этом с помощью дымовых шашек имитировали пожар, чтобы спастись от бомбежек. Наконец, «Сауле» вышел из бухты вслед за военным катером.

Двигались в сумерках под холодным проливным дождем малым ходом, буквально на ощупь. Главный компас был разбит, поэтому шли по кормовому. Приказы с мостика на корму передавали через матросов, расставленных цепочкой на палубе. Десятки раненых и пассажиров, затаив дыхание, ловили во мгле каждый звук с моря и с неба. Наконец, судно прибыло в Ленинград.

В таких случаях говорят: «Родилась под счастливой звездой». Но не стоит все списывать на везение. Разве этот драматичный переход не проявил редкую силу воли Щетининой и ее умение действовать в экстремальных ситуациях?

«Я благодарна морю, — напишет она много лет спустя. — Оно научило меня ответственности. Это великая школа умения принять единственное порой решение».

Высокое чувство ответственности психологи и философы не зря называют высшей степенью свободы человеческой личности. Это чувство стало не только профессиональным качеством Щетининой-капитана, но и неотъемлемой чертой Щетининой-человека.

А за Таллинский переход Анну Ивановну наградили боевым орденом Красной Звезды и немного позднее — медалью «За оборону Ленинграда».

«ФАКТИЧЕСКИ НА ФРОНТЕ»

Вскоре после Таллинского перехода Щетинина вместе с другими капитанами распоряжением Наркомморфлота СССР была направлена в Дальневосточное морское пароходство «для выполнения специального правительственного задания».

Путь из осажденного Ленинграда был долог, труден и просто опасен. Поездом добрались до Ладожского озера, дальше пересели на канонерские лодки. На одной из них — «Селемдже» — Анна встретилась со своим мужем, Николаем Качимовым, начальником группы связи. Он пошел на военно-морской флот добровольцем и сражался в составе Ладожской флотилии. Увидятся супруги уже после Победы…

Во Владивосток добирались поездом почти месяц. Родной город Анны к этому времени стал главным портом сражающейся страны. Там был сосредоточен почти весь торговый флот СССР. Перед ним поставили задачу фантастической сложности: при хронической нехватке топлива и аварийном состоянии многих судов наладить бесперебойное снабжение Дальнего Востока и Арктики. Плюс обеспечить через Тихий океан стабильную доставку фронтовых грузов из Канады и США. К этому времени тысячи работников Дальневосточного морского пароходства, в том числе — подростки и женщины, не только трудились, но и воевали во многих районах Мирового океана. Торговые моряки — одна из самых мирных профессий на земле. Но дальневосточники уже полгода несли боевые вахты на мостике и в машине, у зениток и пулеметов. Больше всего их волновала реальная угроза войны с Японией, верным союзником фашистской Германии.

Грузы, поступавшие из-за рубежа, шли по разным направлениям: через Персидский залив и Каспийское море, Арктику, Северную Атлантику и Тихий океан. Большая часть этих поставок приходилась на Владивосток. Военная обстановка резко усложнила условия мореплавания. В предвоенные годы почти все суда ДВМП работали в каботаже, в хорошо знакомых морякам районах советского побережья. С началом войны дальневосточники повели свои пароходы к берегам Америки, Канады, Австралии, Новой Зеландии, в порты Юго-Восточной Азии и Персидского залива. Чтобы избежать встреч с противником, двигались не по привычным изученным путям, а совершенно незнакомым курсом, к тому же без положенных огней и сигналов. Радиомаяки были выключены или работали по измененной характеристике, маячные огни были потушены или затемнены. Ежедневные метеосводки, прогнозы погоды и штормовые предупреждения по радио не давались. Чтобы не стать добычей противника, суда соблюдали абсолютное радиомолчание. Во всех уголках мирового океана их подстерегала смертельная опасность: плавающие мины, вражеские самолеты, надводные корабли и подводные лодки.

Капитана Щетинину в самый канун нового 1942 года назначили на пароход «Карл Либкнехт», построенный, как говорится, при царе Горохе. Он был еще старше «Сауле» и вообще-то предназначался на слом. Но, согласно новому предписанию, судно должно было пройти через зимние штормовые моря в Канаду для ремонта. Перед самым приходом нового капитана сменили весь штурманский состав. Казалось, кто-то «наверху» решил устроить Щетининой экзамен. Ее реакция была злостью особого рода, когда человек, сцепив зубы, делает все возможное и невозможное, чтобы выйти победителем: «Ах так? Хорошо же!». Все-таки главное в моряке, а особенно — в капитане, — характер.

Сорок пять суток, то и дело, ломаясь посреди моря, шлепал «Карлуша», на пределе возможностей сквозь жестокие снежные циклоны до Ванкувера.

Дошли! Правда, в последний день чуть не довели до инфаркта канадского лоцмана, когда при проходе под городским мостом у рулевого лопнул штуртрос. Судно лишилось управления и едва не протаранило пассажирский теплоход. Пока устраняли поломку, лоцман хватался за голову и топал ногами, требуя от капитана заверений, что «пароход в порядке». На что Щетинина философски заметила: если бы судно было в порядке, оно не шло бы в ремонт.

Очень многое говорит фраза капитана: «Все суда, находившиеся в море в годы войны, были фактически на фронте».

«РАДИ ЭТОГО СТОИЛО ЖИТЬ»

Рейсы на «Жане Жоресе» — яркое тому подтверждение.

В начале 1943 года в Советский Союз начали поступать американские суда-сухогрузы типа «либерти». Казалось бы, новые, но…

Щетинину назначили капитаном на крупнотоннажный пароход «Жан Жорес», названный в честь одного из авторитетных вождей мирового социалистического движения. Француз Жан Жорес был убежденным пацифистом и всеми силами старался не допустить начала первой мировой войны. Увы, месяц спустя после убийства в Сараево австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда прозвучал выстрел во французском кафе «Круассан», оборвавший жизнь Жана Жореса. Мировую бойню сдержать уже было некому…

На судне было установлено два орудия, на носовой и кормовой площадках. В состав экипажа входила военная команда, на борту регулярно проходили боевые учения. Мировая война — вторая по счету — была в самом разгаре. Победив под Москвой и Сталинградом, прорвав блокаду Ленинграда, наши войска освобождали Волгу и Дон, Северный Кавказ и Черноморское побережье. Готовилась решающая битва на Курской дуге.

Первый год работы капитана Щетининой на новом судне прошел успешно. «Жан Жорес» совершил три рейса из Владивостока в Америку. Несмотря на очень сложные погодные условия, годовой план перевозок выполнили на 130%.

В самом конце 1943 года в Беринговом проливе во время сильного шторма судно приняло сигнал бедствия с парохода «Валерий Чкалов»: «SOS… пароход получил трещину… лопнула палуба, обшивка правого борта до ватерлинии. Положение чрезвычайно опасное, требуется срочная помощь». Подойдя к месту аварии, Щетинина увидела, что танкер, пришедший на подмогу значительно раньше, уже начал буксировку «Чкалова». Но ветер усиливался, и вскоре произошел перелом судна. Пришлось «Жоресу» в самый разгар шторма брать на буксир кормовую часть. Для этого надо было с помощью сигнальной пушки перебросить на «Чкалов» линь. Учитывая плохую видимость, резкую качку и реальную опасность навала на аварийное судно, которое и без того еле держалось на волнах, задача казалась невыполнимой. Но с третьей попытки все-таки справились. Следом вытравили присоединенный к проводнику буксирный трос.

«Я смотрела на корму, на огни того, что осталось от парохода “Валерий Чкалов”, и думала, если даже ничего больше в жизни не удастся сделать, то ради одного этого стоило жить».

Возможно, эти слова были продиктованы светограммой, полученной от Александра Шанцберга, капитана «Чкалова»: «Буксир закреплен. Экипаж благодарит за быструю и действенную помощь в трудных условиях».

А может, дело было в том, что суровый морской волк Шанцберг, который взошел на капитанский мостик еще до того как Щетинина родилась, был, как все моряки старой закалки, убежденным противником появления женщин на корабле…

КАК ДЫШИТ ТРЕЩИНА

Она еще не подозревала, что это был знак судьбы, и уже в следующем рейсе ей очень пригодится этот трагический опыт и вся ее феноменальная выдержка.

В Аляскинском заливе во время жестокого шторма на «Жане Жоресе» тоже лопнула палуба. Звук похож был на пушечный выстрел. Увы, у новых американских судов этого типа подобные аварии не были редкостью. Что делать? До ближайшего порта Акутан — более пятисот миль, это двое-трое суток ходу. Положение было более чем опасным: судно, в отличие от «Чкалова», шло в Петропавловск с полным грузом. В случае перелома это означало, что носовая часть парохода потонет сразу же, а кормовая — чуть позднее. Если судно, загруженное мешками с мукой под завязку, расколется, его просто не доведут до берега. Видимо, поэтому, взвесив все шансы, сообщение об аварии Щетинина посылать не стала.

«Меня обдало липучим холодом. Тяжело груженное судно, испытывая килевую качку, медленно переваливалось с борта на борт, принимая на себя массу воды. С мостика хорошо видно было трещину. Она дышала…»

Наверное, это и был момент, о котором ее спрашивал мой одноклассник. Когда «коленки стукали, и было страшно по-настоящему». И все же она сумела собрать волю в кулак. И команда во главе с капитаном своими силами начала спасательную операцию: на концах трещины просверлили отверстия и тросами стянули две расходящиеся половины корпуса. Шторм бушевал всю ночь. Только утром, когда выглянуло солнце, удалось определить координаты «Жана Жореса». И заодно просверлить несколько новых отверстий в палубе, поскольку трещина вышла из поставленных ей рамок.

«Ночью было как-то вообще не по себе… Но у меня была уверенность, что догребем до Акутана сами. Центр циклона прошел, погода хуже того, что есть, не будет».

Вот так. От липучего холода при виде дышащей трещины и свирепой неуправляемой стихии до необъяснимой уверенности, что «догребут» до берега сами. Можно было, конечно, назвать это «шестым чувством». Оно, по мнению Щетининой, хорошо знакомо «всем капитанам и командирам кораблей, летчикам — всем, кто доверяется не только приборам, но и своей интуиции». Здесь нет ни лихачества, ни самоуверенности, ни суперменства. Мужество, опыт и ответственность настоящего лидера, на которого смотрят десятки глаз. Смотрят в лицо. А за спиной капитана, когда он принимает самые трудные решения, никого нет…

Еще более показателен эпизод в Акутане. Когда через трое суток судно подошло к порту, и командир военного катера разрешил русскому кораблю продолжать путь, Анна Ивановна предложила американцу подняться на палубу своего еле живого парохода. Командир катера, увидев кое-как стянутую трещину, так же, как канадский лоцман на «Карле Либкнехте», побледнел и схватился за голову. Судно срочно поставили к причалу. Выгрузили часть муки. Вызвали из порта Датч-Харбор плавмастерскую. Заварили трещину и предложили отправить «Жореса» в Америку на капитальный ремонт, а муку перегрузить на другие советские суда, идущие в Петропавловск.

Но в военное время каждый день был на вес золота. И Щетинина отказалась: непозволительно в разгар войны задерживать сразу несколько пароходов на долгий срок. После временного трехдневного ремонта она решила дойти до Петропавловска самостоятельно. «Дошла с такой трещиной в шторм до Акутана, дойду с долгожданным хлебом до Петропавловска, если повезет с погодой».

Тут главное слово — «если».

Но, конечно, они дошли…

На пароходе «Жан Жорес» она пересекла Тихий океан семнадцать раз, минуя мины, подводные лодки и налеты бомбардировщиков. Каждый рейс мог стать последним — как у «Симферополя», «Сергея Лазо», «Перекопа», «Оби», «Ильменя», «Белоруссии»… всех 25-ти пароходов, чьи названия выбиты на гранитных плитах у памятника морякам торгового флота во Владивостоке.

Снова счастливая звезда? Но известно, что звезды случайной и незаслуженной славы сгорают быстро. А «капитан Анна» каждый рейсом доказывала, что ее восхождение на капитанский мостик и на мировой морской Олимп было закономерностью, которую не могли оспорить не только рьяные защитники морских традиций, но и самый суровый экзаменатор: война.

ВОЙНА ПОСЛЕ ПОБЕДЫ

Не случайна фраза капитана Щетининой: «Мы знали, что на море может продолжаться война и после окончания ее на суше… Мы были готовы ко всему, и не напрасно».

Да, после капитуляции фашистской Германии еще немало было жертв и на суше, и на море. В июне 1945 года в проливе Лаперуза был торпедирован пароход «Трансбалт», самый крупный транспорт СССР, который возвращался во Владивосток. При взрыве погибло пять человек, остальной экипаж после длительных злоключений вернулся на Родину. Долгое время вопрос о причинах гибели парохода оставался открытым. И только тринадцать лет спустя адмиралы США признали, что потопила судно американская подводная лодка. «По ошибке», конечно…

Владивосток 8 августа 1945 года, с момента объявления войны Японии, перешел на положение прифронтового города. Неспокойно было и до этого. Хотя Япония четыре года назад заключила с Советским Союзом пакт о нейтралитете и, в отличие от Германии, не вступала в открытый военный конфликт, отношения между странами трудно было назвать удовлетворительными. Квантунская армия стояла у самых границ СССР, Япония постоянно задерживала десятки наших судов в море, торпедировала советские военные и торговые корабли. «Холодная» война шла по всем правилам, и было ясно, что «горячая» — лишь вопрос времени. Однако с 1942 года ситуация постепенно начала меняться: перелом в войне с гитлеровской Германией заставил Японию отказаться от выношенных планов. Одновременно Советский Союз все пристальнее рассматривал возможность вернуть территории, утраченные в ходе русско-японской войны 1904-1905 годов.

На востоке страны отчетливо пахло грозой. Поэтому во Владивостоке на судах и во всех районах порта несли боевые дежурства, непрерывно наблюдая за морем и небом. Сама акватория была заминирована, и план минных заграждений знал только капитан порта Николай Колотов, который лично выводил суда из бухты Золотой Рог в открытое море.

Тем не менее, один самолет с летчиком-камикадзе прорвался в августе к Амурскому заливу и атаковал танкер «Таганрог», стоявший на рейде в районе Первой Речки. Мужество и решительность экипажа спасли не только судно от гибели, но и город от экологической катастрофы.

Начало войны с Японией «Жан Жорес» встретил «работая на местных линиях в районе Татарского пролива». Так Анна Ивановна зашифровала опаснейшие рейсы на Курильские острова, куда в обстановке строгой тайны перевозили десантников. Об этом рассказал, много лет спустя, известный дальневосточный писатель Лев Князев: «В том июле мне пришлось стать матросом парохода «Аргунь» — и перевозить десант на Курилы. Следом за нами высаживал десант на остров Парамушир «Жан Жорес» под командованием Анны Щетининой… Я все время следил за работой этой женщины, достойной всякого восхищения, и не раз пожалел, что не пошел с нею в рейс. Какую бы книгу написал! Но, к счастью, она сама написала ее».

Повторим, все планы советского командования относительно Японии до самого начала военных действий держались в глубокой тайне. По плану, разработанному главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке А.М. Василевским, Тихоокеанский флот должен был с началом операции «действиями подводных лодок и авиации нарушить коммуникации противника в Японском море, уничтожить его корабли в портах Северной Кореи, поддержать прибрежные фланги сухопутных войск и не допустить высадки вражеских десантов на советское побережье». Позже, уже в ходе военных действий, флоту были поставлены дополнительные задачи: освободить от японцев портовые города Северной Кореи, а также высадить десанты на Южный Сахалин и Курильские острова. Выполнению этих задач активно помогали торговые суда Дальневосточного пароходства.

В своих мемуарах Щетинина с юмором вспоминает реакцию начальника военного эшелона, при котором зачитала радиограмму об объявлении войны Японии.

— Ура-а! Дождались!..

Оказалось, человек «воевал пятый год», но никаких наград не удостоился. И был уверен, что теперь справедливость восторжествует. Разумеется, Щетинина, у которой к этому времени было несколько боевых орденов и медалей, не стала его разуверять.

Придя во Владивосток, «Жан Жорес» принял на борт все, что требовалось для десантной операции. И взял курс на Южный Сахалин. На военном языке это звучало так: «В составе конвоя ВКМА-3 судно участвовало переброске 264-й стрелковой дивизии на южный Сахалин».

Сахалинская десантная операция началась 11 августа, на третий день войны Советского Союза с Японией. Через неделю стартовала Курильская операция. Враг оказывал сопротивление невероятной силы. Парадокс был в том, что японский император объявил о капитуляции уже… 15 августа. Но японцы сражалась не менее фанатично, чем гитлеровцы в горящем Берлине. Они не верили листовкам, которые сбрасывала советская авиация. Их бесстрашие и жестокость порой граничили с безумием. Поэтому западные историки и военачальники, мягко говоря, лукавят, утверждая, что исход дальневосточной войны был предрешен американскими бомбардировками Хиросимы и Нагасаки. Мало того, Советский Союз еще и обвиняют в нападении на «мирную и беззащитную» Японию. Правда состоит в том, что ядерные бомбы были сброшены США действительно на мирное гражданское население. А наши войска сражались на поле боя с огромной Квантунской армией — одной из самых больших, профессиональных и беспощадных армий мира.

Радикальный национализм японцев отвергал саму мысль, что другие народы могут быть им равны. Возможно, это было следствием долгой изолированности Японии от остального мира. Зато когда страна вышла из изоляции, оказалось, что из клетки вырвался настоящий зверь. Итогом стали миллионы убитых и зверски замученных людей в Китае, Сингапуре, Маниле. Даже немецкие нацисты были впечатлены размахом и безупречной работой японской «машины убийств». Да, в ходе русско-японской войны 1904–1905 гг. Страна Восходящего Солнца стремилась соблюдать международные нормы в отношении наших пленных. Но это работало только там, где находились международные наблюдатели: перед ними японцы старались выглядеть цивилизованным народом. Но там, где этих наблюдателей не было, «утонченные» японцы (как, впрочем, и «цивилизованные» немцы), по словам Льва Князева, «показали себя в своем натуральном виде».

К китайцам японские захватчики относились даже не как к животным — как к биоматериалу, «бревнам», низшей форме жизни на земле. Печально знаменитый «отряд 731» изобретал различные виды биологического оружия, используя для опытов китайских и советских военнопленных. «Изобрели» немало. В частности, сконструировали специальные трости, начиненные чумными блохами, придумали шоколадные батончики с бактериями сибирской язвы, на месте боев оставляли отравленные бациллами холеры колодцы, водку с цианидом и продукты с ядовитой начинкой.

Об этом рассказывал мой дед, Автоном Сильверстович Пильгун, старшина пограничной роты. Четыре года стоял он на Гродековской заставе лицом к лицу с японцами. У пограничников были свои счеты с «самураями», которые без конца испытывали их терпение, нападая на пограничные наряды, устраивая провокации и диверсии. Нередко пограничники находили тела советских бойцов, захваченных в плен. Они были настолько изуродованы пытками, что узнать их было невозможно, разве только по особым приметам.

9 августа 1945 года Гродековский погранотряд схлестнулся с японским гарнизоном в жестоком бою, в стремительной атаке опрокидывая вражеские посты, подрывая опорные пункты, доты и дзоты. Несмотря на то, что японцы не ждали нападения, сопротивлялись они упорно, полегло много наших. Поздно вечером мой дед, как парторг роты, вместе с командиром составлял тексты похоронок и представлений к наградам. Командир достал бутылку трофейного саке и сказал: «Ну, Сильверстыч, раз мы уцелели, давай помянем боевых товарищей». Тут вбежал вестовой: комроты срочно вызвали к комбату. Отставили кружки, дед пошел в роту. А утром обнаружил своего командира в палатке мертвым. Тот вернулся, выпил саке, а водка оказалась отравленной. Вот так уцелел…

20 августа 1945 года отряд советских кораблей, который следовал в Катуоку для принятия капитуляции японских войск, был обстрелян при входе в пролив с островов Шумшу и Парамушир. Даже в конце августа, когда капитуляция Квантунской армии приняла массовый характер, на Курилах и Сахалине бои продолжались.

Очередную партию десантных войск «Жан Жорес» высадил в конце августа в порту Маока (нынешний Холмск). Рейсы в это время года были вдвойне опасны из-за густых туманов и частых штормов. Ведь август на Дальнем Востоке — это время тайфунов. Капитанам и штурманам судов наравне с военными лоцманами приходилось стоять вахты по трое суток без сна и отдыха. Высадка в Маоке проходила в исключительно тяжелых условиях, на открытом рейде. Экипаж принимал активное участие в разгрузке. Ее производили в авральном режиме, под звуки нескончаемой стрельбы. На берегу что-то горело, едкий черный дым душил людей.

Во время выгрузки к борту подошел военный буксир, на котором Анна увидела знакомое лицо. Брат! Володя! Он командовал буксиром, участвовал в первой высадке сахалинского десанта вместе с другими кораблями и катерами Тихоокеанского флота. Брат и сестра знали, что находятся порой совсем недалеко друг от друга, но встретились за всю войну впервые. И то на несколько минут…

После возвращения во Владивосток «Жан Жорес» направили в Корею, порт Сейсин. Бои на Корейском полуострове были уже завершены, но оставались мины: контактные, магнитные, импульсные. Особенно много было магнитных. Сначала думали, что это работа японцев. Но позже стало известно, что еще в июле, за две недели до вступления СССР в войну с Японией, американские самолеты заминировали подходы к портам Сейсин и Расин. Разбросав по акватории сотни смертельно опасных «сюрпризов», предупредить советское командование «союзники» не удосужились. Перед самым приходом «Жореса» на рейде подорвалось уже шестое судно…

Стоянка под погрузку в корейском порту была, мягко говоря, неспокойной. Сильный накат гнал судно к берегу, качка становилась все круче, а резких движений делать нельзя: кругом мины. Кранцы, предохранявшие борт «Жореса» от ударов о причал, постоянно приходилось менять. В конце концов, нашли выход: достали из трюма большие резиновые тюки, которые шли в грузе, и обвесили ими судно.

Уцелели и на этот раз…

«Перед входом в Босфор-Восточный мы услышали взрывы. Все небо над Владивостоком было в трассирующих следах от снарядов и пулеметных очередей… Это был САЛЮТ, посвященный окончанию войны с империалистической Японией!! Наши военные тоже включились в этот салют. В порту между судами метались военные катера и требовали прекратить стрельбу. Но это было невозможно!»

Так завершилась Вторая мировая война. Да, битва с Японией была, по сравнению с Великой Отечественной войной, «молниеносной». Но чего она стоила тем, кто принимал в ней участие, знали только сами участники. Знает мой дед, Автоном Пильгун, высадившийся в 1945-м году на Сахалине с десантом. Знают моряки «Жана Жореса» во главе с капитаном Щетининой. Нет, не за красивые глаза ее в августе 1945 года наградили орденом Ленина, а затем — орденом Отечественной войны II степени.

Уже в мирное время к боевому ордену Красной Звезды добавилась Золотая Звезда Героя Социалистического Труда и второй орден Ленина.

А в 2017 году безымянному острову Курильской гряды дали ее имя.

Говорят, в конце февраля над островами Таира, в состав которых входит остров Щетининой, обычно ясное звездное небо. Среди созвездий хорошо видна звезда Альтаир, ярчайшая из созвездия Орла. Да и само слово «альтаир» переводится с арабского как «парящий орел». Интересно, что имя звезды идеально рифмуется с названием небольшого архипелага Таир. Но главное — слово «таир», имея арабские, иранские, персидские, тюркские корни, на всех языках означает одно: «непоколебимый, волевой, идущий к цели». А еще — «расправляющий крылья».

И все это — про капитана Анну…

Галина Павловна Якунина родилась во Владивостоке. Окончила филологический факультет Дальневосточного государственного университета. Работала преподавателем литературы во Владивостокском морском колледже, главным специалистом управления социальной защиты районной администрации, редактором в департаменте информации и печати Морского государственного университета им. адмирала Г.И. Невельского. В настоящее время ведущий специалист Центра патриотического воспитания этого университета. Автор семи книг поэзии, прозы и критики. Член Союза российских писателей. Живет во Владивостоке.