«В череде превращений…»

- 04.04.2025

Когда в областном издательстве готовилась к печати первая поэтическая книга Ивана Щёлокова «Под знаком Водолея», Советский Союз доживал свой последний срок. Как-то разом на него обрушилось все: с одной стороны — успех и радость, с другой — будто личное поражение и горечь. И так на многие годы вперед вплоть до наших дней. Впрочем, Щёлоков давно почувствовал какую-то большую беду, как и многие из нас. Глубокое мистическое состояние овладело нами, когда мы увидели на экране телевизора, как медленно, словно нехотя, опускалось в ночную тьму алое полотнище государственного флага СССР с серпом и молотом. Неужели совсем и никогда не поднимется? Почему? Что произошло? Мы же под этим флагом жили, трудились, боролись, бедствовали, побеждали, мечтали о светлом будущем! Что же будет теперь? В какой стране нам жить? «Куда ж нам плыть?» О многом были наши думы и вопросы, догадки и недоумения. В поисках причин и следствий мы ворошили давнюю и новую историю, в особенности XX век, самих себя, пытали вождей и пророков. Щёлоков тоже горел неотступным желанием «все узнать и найти ответ», этим заняты все его книги 1990–2020-х годов. Ответы получались разными, такими же горячими, как и вопросы. Известно, «лицом к лицу лица не увидать», поэтому автор признается: «Я весь — из этих дней текущих». Нужна дистанция. Но ведь многое уже понято и сказано, остается сказать свое, самое личное и горячее, находясь «на службе собственной строки».

В биографии Ивана Щёлокова есть моменты, решающе повлиявшие на глубинный строй его души. Неважно, осознавал он это или нет. Скорее всего, осознавал — интуитивно и в прямых высказываниях, в стихе или в прозе. Он родился в 1956-ом, в год знаменательного ХХ съезда КПСС, потрясшего, оттолкнувшего страну, точно лодку, от твердого берега в открытый океан под власть невидимых течений и штормов. Еще ребенком он увидел, как с подоконника убрали в глубину шкафа бюст Сталина, и это было для него чем-то таинственным и пугающим. Сильнейшее потрясение испытал девятилетний мальчик, когда до него дошла весть о смерти отца ранней весной 1965 года, в день Великой Субботы: «Стоял ослепительный солнечный день. Ликовала природа, — вспоминал он позднее. — Белоцветьем полыхали в саду вишни, груши, терн… И вдруг в одночасье вся эта красота была обагрена горячей отцовской кровью. Вместо соловьиных трелей над садом летел надрывный плач матери и бабушки. С тех пор я смотрел на жизнь через случившееся». Мальчик так терзался и рыдал, что рвался прыгнуть вслед за отцом в могилу. Нет, не от бандитской пули или ножа погиб отец, а от глыбы разломившегося мельничного жернова, не в меру раскрутившегося в работе. На долгие годы вперед были заданы сердечная мука и какая-то вина этим роковым случаем.

Щёлоков рассказал в стихах всю свою биографию: где родился, где учился, где пригодился. Ему хорошо запомнились слова А. Жигулина: «Для поэта очень важна его судьба — его личный жизненный и душевный опыт. В творчестве, особенно поэтическом, его ничем нельзя заменить, даже большими знаниями. Хотя они также нужны для творчества». Судьба Щёлокова не детективна: не привлекался, срок не отбывал, не скандалил для саморекламы, в эмиграции не скрывался. То есть, как и у многих, обыкновенная, но со своими особенностями. Он родился и вырос в трудовой крестьянской семье, в доме со двором и живностью, с огородом и садом, прилежно учился в школе. Часто бывал и ночевал в дедовских семьях, одна из которых старообрядческая (откуда мать), что заложило в нем начала двоеверия, которое распространялось на все остальное и томило его. Мать осталась одна с тремя сыновьями, и на него, как на старшего, легли недетские заботы.

«В свои 15 лет, — писал его учитель-словесник А. Гатицкий, — был настоящим мужиком. Жизнь поблажки не давала». Рядом с этим суровым подростком он чувствовал себя «не учителем, а учеником, когда речь заходила о чисто житейских проблемах». Позднее, на журналистской страде, они часто встречались, говорили обо всем, о поэзии реже. «Когда спрашивал, Иван отмалчивался или уводил разговор в другую сторону… просто читал свои стихи. Не по годам они были печальны, но печальны не безысходностью, а верой, духовной силой».

Щёлоков начал писать стихи, еще учась в школе, и по совету А. Гатицкого посылал их в районные газеты. По его же совету поступил на филологический факультет Воронежского университета. Студенческая буча, боевая и кипучая, сразу захватила: дружеское общение, литобъединение, кружки, День поэзии ВГУ, лекции, семинары, поездки в колхозы, стройотряды… Как быстро пролетела эта духоподъемная пора!

Обстоятельства сложились так, что по окончании университета ему выпала на 15 лет журналистская стезя — сначала в районных газетах, потом 10 лет в знаменитом «Молодом коммунаре» (последние четыре с небольшим года — главным редактором). Это были годы ожесточенных идейных перестрелок, поисков выхода из тупиков перестройки и лихих 90-х, освоение новой исторической реальности и новых норм социального поведения. Воронеж и область обрели славу «красного пояса», противостоящего столичной «демократии». Щёлоков-филолог бился за демократию без кавычек, он был подобен спортсмену, готовящему себя к Олимпийским играм, но, в конце концов, поплатился строгим выговором по партийной линии с внесением в учетную карточку за «не так понятую свободу творчества». Однако об этом кратком миге очарования свободой не жалеет. В статье «До последнего нерва моя высота» он пишет, что в самом начале 90-х «пробудился неподдельный интерес к свободному, не отфильтрованному цензурой слову, и, как ни странно, к истории». Этому слову надо было опереться на прочный фундамент не только государственной, но и родовой, семейной истории, на реальную историю села или города. Идейная перепалка была поистине творческим хмелем, вознесением на небеса. «Счастливей этой покоренной высоты больше не будет. Другая — да, новая — может быть, но чтобы ярче, до последнего нерва моя — нет». Перед этим журналистским охмелением отступали даже стихи.

Тогда моя скучала муза,

Зато резвился «Коммунар».

Резвился по-настоящему, «как полный жизненных сил юноша». Резвился, обретя свободу, почувствовав своим родным «бытийное пространство». Эта резвость, признается Щёлоков, «была сродни благородному дерзновению, состоянию души… На моем счету почти десять таких дерзновенных лет. Десять лет как одно мгновение». «Молодой коммунар» входил тогда в пятерку самых тиражных молодежных газет России! В этом была и личная заслуга Щёлокова.

Отразился ли как-нибудь этот творческий порыв, это необычайное воодушевление в стихах и поэмах Щёлокова тех и последующих лет? Нет. В них совсем другой огонь. Отрезвляющий, холодный, укоряющий. Они написаны будто другим человеком, поэтом иной судьбы и другой эпохи. В них жизнь увидена не через идейные, полемические туманы, а напрямую, глаза в глаза, реалистически жестко и безулыбчиво. Перестроечные и 90-е Щёлоков называет временами крайностей, искусственным разогревом перед какой-то атакой, это времена «сумбура и трагически авангардного беспредела». В книге «Вечные странники» он уточняет, что же случилось тогда: «Вырвались мы из своего уклада-бытия, захмелели от дарованной «свободы» и несемся до сего дня, не ведая, куда и зачем. Самое страшное, что не пытаемся даже понять и осмыслить… Всем миром … вырвались на пустырь преобразований, потеряв окончательно голову от соблазнов-обещаний отыскать в который раз сказочную страну Лимонию». А нашли семибанкирщину. Попадали ведь, попадали мы в такую страну Лимонию, найденную А. Жигулиным в лагерных странствиях. Какие же новые сказки нам еще надо прочитать, чтобы понять, что никакая свобода, подаренная сверху, не заменит «простого человеческого чуда — разумно и трезво жить на родной земле!» Свобода — не беспредельно любящая и жалеющая мать, она сурово спросит за беспочвенные мечтания, напомнит:

Зло повторяется в мире опять,

Мир упивается заново злом.

От того искусственного разогрева-охмеления рухнул Советский Союз. Как нас заботливо разогревали — вспомните водочно-спиртовые пирамиды на улицах Воронежа с паленой, красиво упакованной продукцией многих стран Европы от Швеции до Греции. А на экранах замелькали шустрые новые русские, обещающие манну небесную за сотню-другую дней. После редакторства в «Коммунаре» Щёлоков, оказавшись за чиновничьим столом, должен был довольствоваться «ворованным воздухом»…

Кто я такой на самом деле,

Чтобы судить и поучать?

Здесь не нужны твое уменье,

Квалификация, разряд

И в деле искреннее рвенье…

Через все книги Ивана Щёлокова проходят, словно теплые лучи, стихи об отце и матери, о дедах и бабушках, которые, словно кряжистые деревья, в любую погоду твердо стоят на родной земле. Они всегда в работе и в заботе о деле, о детях и внуках. Все у них определено традициями и верой, время действует на них только физически, а душа всегда излучает приветливость и добро. Они знают, что такое стыд и грех, а если заступят за черту, то трижды покаются. И не они, а к ним обращаются молодые за советом и помощью. «Мне, например, совсем не обязательно мчаться за “духовной подзарядкой” за тысячи километров, — признается поэт, — достаточно, когда защемит на душе, возвратиться в родительский дом … подышать его воздухом, пройтись по его тропкам, чтобы снова обрести покой и нежность». За стариками твердо стоят заповеди Православия, народная культура, великие победы, опыт выживания в дни беды. Но мир дал трещину, и не на что стало опереться. Рубеж веков Щёлоков назвал «нашим тупиковым временем, где порядком поубавилось сердоболия, доброты и справедливости», когда за душевным спасением надо идти на могилу деда. Правда, добавляет он, беды выживания в 90-е подвинули людей друг к другу, они стали участливее и откровеннее в словах и поступках…

Первый сборник стихов Щёлокова открывает стихотворение «Размышления на могиле деда». Мало кто из поэтов так молитвенно, так пронзительно, почти на крике выносил на первую страницу книги свое заветное стихотворение: в начале смуты предупредить, не опоздать!

Не дай нам Бог слепого озлобленья,

И новых жертв,

И директив крутых!

Есть на Руси

И мудрость, и терпенье, —

Я от рожденья свято верю в них.

Я эту веру вынес не из лекций,

Не из газетных праздно-лживых строк:

Она во мне —

Как кровное наследство

От наших предков,

Знавших в жизни толк.

Эта вера кровная, наследственная, она от его дедов. Дед по материнской линии — из старообрядцев, которому не было дела до политики, он был крепким хозяином, его отца в тридцатые раскулачили, отобрали дом, жили семьей у сестры во дворе в землянке. А дед по отцовской линии слыл успешным середняком, за что земляки избрали его председателем колхоза. Не успел внук расспросить его — умер он от фронтовых ран и болезней за десять месяцев до рождения первенца:

Напрасно ли все было,

Не напрасно,

И стоило ли так, как жили, жить?

Вопрос без ответа, но ведь жили так… Две стихии, две России встают в череде щелоковских стихотворений: одна деревенская, отдаленная, от которой отплывают, словно льдины, дома, люди, целые селения, другая — городская, кричащая, бурлящая, переполненная, будто кипящий котел.

Где-то там, за садом, за селом, —

Перестройка, митинги и страсти…

Кто от злобы машет топором,

Кто от предвкушенья новой власти.

Родное село Красный Лог Щёлоков оставил с поступлением в университет, но помнил и любил как духовную родину, как спасительный островок в океане.

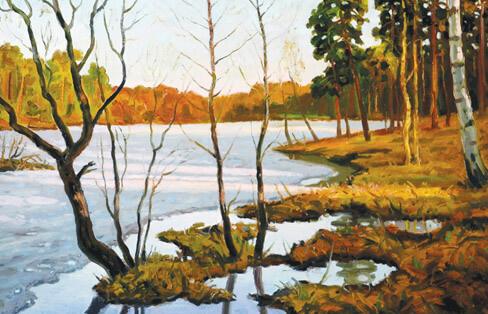

Свое признание в любви и накопившуюся боль он выразил в статье «Два берега, две веры. История села Красный Лог с авторскими отступлениями и размышлениями». Это и добротная краеведческая работа, до зарезу нужная не только учителям и школьникам, но и жителям. «Все мы родом с этих щемящих просторов срединной России, с ее древних приречных холмов. Одним ветром несет нас во времени. Под одним небом ютимся. Одним воздухом дышим. Одни мысли волнуют нас и одни боли и думки тревожат», — писал он в отзыве о книге курского писателя Н. Гребнева. Эти слова — необходимая добавка к его стихам. Больнее всего ранит Щёлокова небрежение к родной земле и реке с таким же названием, как село, — Красная. Живительная артерия и берега ее оскудели, заболотились, русло утратило глубину и силу — даже ледоходов не бывает: «речка заросла и стихла». А ведь когда-то селились по берегам в надежде на долгое течение воды и жизни. (То же самое могу сказать и о моей реченьке Байгоре и к словам поэта присоединиться.)

Мне от совести не скрыться,

Оправданий не найти.

Хоть воды в дому напиться

Заскочить бы по пути.

Тосковал, надеялся на встречу с матерью, но какая-то неведомая сила проносит его мимо села и родного дома.

Но машина мчит упрямо,

Давит сердце синева…

«Я к тебе приеду, мама!» —

Ветер рвет из уст слова.

Не только слова, но и дела, и целые деревни срывает с обжитых мест ветер перемен. От села Хлебное один дорожный знак остался — символ, утративший содержание, а ведь хлеб на Руси всему голова. А за ним и другие на очереди.

Присмирели избы,

Крыши набекрень…

Век двадцатый — изверг

Русских деревень!

Деревня стала для прогрессистов символом застоя и тьмы, каким-то гиблым местом. У Щёлокова деревня — понятие не только экономическое, но и духовное, это природная и культурная среда, формирующая душу русского человека. Он воспринимает ее не сторонне, а родственно, как большую семью. Но какие сокрушительные удары нанесли по деревне большевики после 1917 года… Кого винить, кого судить, кого прощать? Твардовский писал о матери, потерпевшей от этих ударов:

Отжитое — пережито.

А с кого какой же спрос?

Во многих стихотворениях Щёлокова колют глаза следы от этих ударов.

По паперти — ломами,

Тросами — по крестам…

Не думали — ломали

В деревне божий храм!

Товарищ из района

Следил поверх очков,

Бодря словцом ядреным

Подпитых мужичков.

Поэт хорошо знает, каким огненным валом пробегали по стране русские бунты и революции и чем оборачивались порывы к равенству и свободе, но как это объяснить доброй православной бабушке?

Вырубали мечом и картечью,

Горьким словом и взглядом в упор.

…Тяжела будет с бабкою встреча,

А еще тяжелей разговор.

Потому что козыри в ее руках: после таких вырубок народу становится труднее жить. Можно повиниться словами Маяковского: «За всех расплачусь, за всех расплачусь», но это несоизмеримо с тем, что потерпели русские бабушки в ХХ веке и от врагов, и от своих. А разговор будет еще тяжелей, потому что будущее деревни темно и печально, она тает, словно льдина на солнце.

По пустому подворью

Забытая тень человека

Обреченно скользит за лучом,

Покидающим день.

Все тут теряет ощутимость, предметность, скользит к закату, словно к финалу, и уже не вернется с восходом — значит, нового дня не должно быть. Да и бабка, с которой предстоит тяжелый разговор, вряд ли дождется каких-либо ответов. И себя поэт представляет неким запечным сверчком, стрекочущим сермяжную избяную правду об упадке и распаде, а вырваться на простор, в заречные дали не может или не хочет: хватит ли сил, хватит ли голоса? И что он пропоет на весь этот простор?

Мироотношение Щёлокова в рубежные годы подобно маятнику: вверх-вниз, при этом в нижней точке он остается как-то дольше. В самом деле, три десятилетия мотало и трепало страну по ухабистому бездорожью с малой надеждой выбраться на ровное и твердое, более того, в ожидании худшего: ведь «все сдвинулось с мест в переломе крутом». А как бы хотелось вернуться в детство и заново понять расклад судьбы, «спокойно осмыслить, на что ты готов», смело встать «за здравых», а не за левых или правых, белых или красных. На помощь Щёлокову-поэту приходит Щёлоков-критик. В отклике на роман А. Лапина «Русский крест» он заговорил о важности, о спасительной силе для нас «исторического оптимизма», о необходимости в литературе положительного героя (кажется, это понятие исчезло из школьных учебников, а из вузовских и подавно). Мы раздираем себя до крови, сыплем соль на раны, у нас «все рушится, страна стремительно катится к своему краху», паникуем мы, а Лапин дает нам живой пример, как почувствовать себя «не закомплексованным ничтожеством, а бодрым, уверенным, будто в тебе все дышит верой и надеждой». Но для этого надо над собой работать, укреплять волю и характер, наполнять себя интересами и знаниями.

Но как только Щёлоков соступает с территории прозы в пространство стиха, мир сразу попадает в тень, маятник пошел вниз. Этот мир не радует, не привечает, словно простывший дом: «Печь не греет. Друг нейдет». И собственная жизнь кажется высохшим тоненьким прутиком: «Жду, что хрустнешь в тишине». Она утрачивает высоту и обращается в чистую материальность. Бизнес явился как оправдание всего и вся, вплоть до предательства: «Ничего личного». Личные, моральные мотивировки отпадают, главное — иметь успех и выгоду. Упрощение, примитивизм становятся нормой даже в сфере искусства, выживательная психология не диктует высоких вкусов: не до жиру, быть бы живу. Стихотворение «В цветной накидке формы паруса…» демонстрирует типичную картину тех лет: пестрая команда ряженых шабашников-музыкантов расположилась на улице Пестеля подзаработать. Перед ними дом с кирпичной трубой, ее украшает старинный проржавевший флюгер, который уже не сможет повернуться и указать направление ветра.

Беззвучной песней небо пестуя,

Старинный флюгер жестяной

В предназначении общественном,

Столетней ржавчиной источенным,

Себя не чувствует ответственным

За направленье ветра точное…

Картина эта, даже если она с натуры, символична: а не такие ли беззвучные и музыканты? По названиям все тут принадлежит высоким атрибутам культуры: старинный флюгер, вальсы Штрауса, декабрист Пестель, шляпа с перьями страуса, местная старина, форма романтического паруса, а на деле показушная, не работающая, как и флюгер, культура, иначе говоря, попса, халтура, «где в нотах всяк — ни в зуб ногой».

Там, за штакетником некрашеным,

Перед чувихами вальсируя,

Толпа обритых однокашников

Попсою молодежь насилует.

В чем-то показушным оказался и Советский Союз в последние десятилетия своего существования. Об этом напоминает не лишенное символики стихотворение «Город Россошь. 1974-й год (Из студенческих воспоминаний)» (2010 г.). Оно посвящено поэту-сатирику Виктору Лютову, чем автор намекает на скрытый смысл и рассказывает о работе студенческого строительного отряда на бетонном узле. Юные студенты («Мы еще салаги — восемнадцать лет») работают ударно, полны энтузиазма и гордости.

Мы намесим столько, чтобы от Америк,

От Европ хватило оградить страну!

Да, были и гордость, и высокий пафос (сам дважды побывал в стройотрядах), и работа до изнеможения:

Утром руки — крюки, ноги — как вагоны,

Спины — словно влитый в землю постамент.

Но какая-то чрезмерность, шапкозакидательство, комсомольская показуха.

Процветай и славься, Родина родная,

А с тобой и Брежнев Леонид Ильич!

Пусть так и было, но ведь это воспоминание, а по нему пробегает усмешка. Горькая.

Что страна от трещин скоро раскололась,

Не были тому мы с Лютовым виной.

Всего 17 лет прошло с тех славных лет, а страны не стало — от каких-то невидимых трещин раскололась. И молодежный энтузиазм оказался невостребованным, иные энтузиасты явились на сцену в 80–90-е гг. …

«Какая роль — таков позор», — предупреждает Щёлоков. Явились фарцовщики, спекулянты, воры, бандиты, новые русские. А на другом берегу — лузеры, пофигисты, бичи, бомжи, поджигатели и т. п. В парадных залах за трибунами громкие речи о новом мышлении, о духовности, о культурном возрождении, о честной и справедливой жизни, а за порогом злая суета приобретательства, грабежи, убийства, передел народного богатства. Разламывающаяся страна не могла не породить амбивалентного отношения к себе. Поэзия откликается на этот разлом глубоким кризисом. Виновата ли в нем только она одна? Может, жизнь наша виновата? Мало осталось в нас высокого, поэтического? Мало слов праведных и задушевных? Мало поступков достойных совершаем?

Замахнулись когда-то на Небо —

Умудрились себя растерять.

В стихах Щёлокова время от времени колокольно звучат слова, зовущие к набору высоты, к постижению духа небесного. На той божественной высоте можно обрести прозрение и принять решение.

Еще не поздно все переиначить,

Переиграть нескладную судьбу.

Туда ли зовут, туда ли ведут нас самозваные реформаторы — «раздавить гадину»? Это уже было: давили, расстреливали, топили в баржах, губили в ГУЛАГе. Щёлоков предлагает иное направление:

В конце концов, любовью путь означен,

Христовым благовестным языком!

У многих на памяти сброшенные с высоты кресты и купола, взорванные храмы, оболганная вера, спасающая душу в минуты роковые.

Не эта ль сила привела под своды храма

Безбожника меня, кто прозябал в гордыне?

Колокольный звон в одноименном стихотворении стучится в окно, призывая нас породниться в любви и вере.

Без этого звона

Не сыщется верного друга.

Без этого звона

Не сложится дело и песня,

И бесы не сгинут,

Не сгладятся шрамы…

Странным кажутся подобные слова в устах чиновника областного правительства. Даже коллеги-писатели считают, что чиновник не имеет права писать стихи «про родину в горькое время распада», любить, страдать, воспевать березки. «Нами лирика в штыки неоднократно атакована», — писал Маяковский. Но лирика не терпит ограничений и запретов. Ее может не быть там, где утрачено представление об идеале, о высших ценностях — чести, достоинстве, благородстве, где они разменяны на удобства и выгоды, где за них не выйдут на поединок. Для поэта высшей ценностью всегда была свобода творчества. Свобода не от чего-то, а для чего-то: для дела жизни, для творчества. Гениальные пушкинские строки, словно компас, верно указывают адрес ее применения:

Пока свободою горим,

Пока сердца для чести живы,

Мой друг, отчизне посвятим

Души прекрасные порывы.

Перестроечные и девяностые разбудили иное отношение, понимание свободы: для себя, единственного, и чтобы не встречать никаких запретов и помех. Кто из молодых хотел бы взять на себя расчистку завалов, чтобы пробиться к новому? Щёлокова озадачило либеральное воодушевление при крушении Советского Союза, хотя он давно предощущал эту беду и сказал о нем немало горьких, выстраданных слов. Что ж, вдруг он оказался чужим среди своих и своим среди чужих: служа Отечеству, оставался «на службе собственной строки». Об этом непростом служении рассказано в его поэме «Роман без знака препинания». Но так ведь служили и Ломоносов, и Державин, и Пушкин, и Лермонтов, и Некрасов, и Маяковский, и Твардовский. Какая цена коню, не познавшему ни седла, ни упряжи?

Молодая поэзия с восторгом встретила свободу от красного цензорского карандаша, ее воспевали все в лихие девяностые. Поэзия впервые была оставлена без догляда, без какого-либо задания, без соцзаказа, как говорили в советские времена: главное, чтобы она воспевала перемены и собственную свободу. Но ощущала ли молодая поэзия какую-либо потребность в ее слове? Скорее всего, она реализовывала себя в сфере культуры: поэтические объединения («Зинзивер», «Лик», «Поэтоград»), музыкально-поэтические вечера.

Об исканиях молодых в 80–90-е гг. Д.А. Чугунов пишет: «Ощущение было однонаправленным: не тягота давления извне, а расширение мира, ощущение распахнутых горизонтов». Реально или иллюзорно, экзальтированно было это ощущение? Это уже проверено временем. Литературная группа «Зинзивер», пишет он далее, заявляла «о подчеркнутом внимании к индивидуальности — в противовес коллективистской идеологии компартии, о свободе личного выбора — в противовес старательному следованию заветам очередного съезда КПСС. Противопоставление себя и “официальной” литературе тоже было показательным, ибо молодому поколению в ней не виделось уже никаких духовных ценностей». Главное — свобода во всем: свобода мысли, свобода в поиске истины, свобода самовыражения. Боялись перемен те, считает Д.А. Чугунов, «кто родился и вырос в прежнем Советском Союзе. Племени “младому, незнакомому” … этот страх был неведом, напротив, он был полностью вытеснен надеждами и вдохновением перемен». Как видно, все здесь выстроено на противоходе всему советскому, в том числе, «официальной» литературе, в которой «не виделось уже никаких духовных ценностей»…

Щёлоков хорошо знал поэтические опыты молодых, способствовал их публикации в «Молодом коммунаре», но внутренне был их оппонентом, потому что искал опоры в ценностях, проверенных и принятых многими поколениями. В духовном облике его лирического героя постсоветских лет, прошедшего «череду превращений», немало от деклараций, озвученных Д.А. Чугуновым. Но такой герой доставлял Щёлокову столько же тревог и опасений, как и состояние страны после случившейся катастрофы. Оказывается, каков человек, таков и век, такова и судьба страны… Осознать эту зависимость трудно, ибо прежде надо признать за все свою ответственность.

В зрелые годы Щёлоков порой иронизирует над своими юношескими звездными порывами, но напрасными их не назовет. Что ж, Советский Союз обрушился, но из него, как из утреннего тумана, проступает родная страна, та самая многовековая Россия, православная держава, великая Русь, которой надо служить, которую надо оберегать, как это делали Илья Муромец и его сподвижники-богатыри. Тут уж не до борьбы с самим собой, со своим двоемирием, или двойничеством, двоеверием. Оно было заложено в него от рождения: мать из старообрядческой семьи, отец — из православной. Следы этой борьбы отпечатались на многих лирических формулах Щёлокова, которые приоткрывают сложную, противоречивую правду объективного мира и его индивидуального восприятия: «Виновато ли время в моих превращениях?»; «По-другому хотел, но, наверно, не мог»; «Наше позднее прозрение / После долгого смирения»; «Чтоб понималось, где — правда, где — ложь, / Сердце в помощники чаще зови»; «Я с собою борюсь, / Подавляя раба»; «Что-то кровное утратили, / Возвращаем ныне с муками»; «Не по сердцу живем, не по солнцу — / Кто как хочет и кто как привык»; «Я выбираю сердце!» и др. Можно подумать, что перед нами человек, оказавшийся в разломе времен, пытающийся превозмочь «неустроенность русской души». Нет ей покоя, не может она «просто жить» — в прохладной отстраненности ото всех, в безучастности к страдающим. В каждом будто двое живут: сам я и кто-то второй, который главнее меня. Я сверяю с ним мои мысли, поступки, желания, свое дыхание и сердцебиение, но за все расплачиваться придется только мне.

Я не хочу, но подчиняюсь воле

То зла чужого, то своих страстей.

Как вырваться из этого раздвоения, из игры замыслов и решений? Как находить слова, равные самим себе? И как, в конце концов, стать самим собой? Какими стараниями вырастить в себе «внутреннего человека», что советовал Ивану Никитину поэт Аполлон Майков?

Сознание человека подвижно, у него своя череда превращений — от пассионарности до апатии и обратно: «Тщетны всякие чувства мои»; «Стоит ли дальше жить?»; «Окончен бессмысленный бег». И напротив: «Пока возможно, радуйся листку»; «Годы торопят, и жизнь нарасхват»; «Ты жил — парил, на голубя похожий» и т. п. Отчего такая экзистенциальная неустойчивость, колебания, смятение? Быть может, от исторически сложившегося неблагополучия русского человека? От частых насильственных перемен в жизни? Отсюда неуверенность в прочности бытия, неукорененность убеждений, внушенных сверху, а не сложившихся в долгих трудах и самостоятельных размышлениях. Это особенно характерно для двадцатого века с его революциями, переворотами, переломами, запретами, репрессиями и штурмовой пропагандой. Вот почему так скоро исчезли Советский Союз, советская власть, колхозы, социализм, правящая партия. Труднее было с традиционным сознанием, глубины которого нарабатывались веками, которые остаются незыблемы при любых потрясениях. На эти глубины опирается Иван Щёлоков, несмотря ни на какие сомнения и колебания. Они помогли ему не принять многие искажения и уродства, принесенные перестройкой и лихими девяностыми. Его лирический герой, живущий не по своей воле и охоте, а потому, что его жизнь «сверху дают», постепенно преображается, одолевает безразличие и готов сопротивляться, «переиграть нескладную судьбу». Он бросает вызов «шатанью и разброду», ибо пришло понимание:

С каким наследством распростились мы,

Пораньше б знать да рассмотреть хотя бы.

И если потребуется сделать выбор, одобренный сердцем, он заявит: «Я выбираю сердце!»

Человек во время перестройки и 90-х как-то потерялся, поглотился массой, улицей, базаром. В Советском Союзе почти каждый был октябренком, пионером, многие — комсомольцами, коммунистами. С распадом Союза эти статусы тихо опали, словно осенняя листва. То же произошло со званиями рабочий, колхозник, крестьянин, советский человек и т. д. Зато появилось много новых, значение которых надо узнавать в словаре иностранных слов, и оно предельно узкое — по функции. Неактуальными стали понятия честности, порядочности, профессионализма.

Токарь высшего разряда

С оборонного концерна

В горбачевскую разрядку

Для державы стал не ценным.

Даже рад, что на гармошку

Поменял станок токарный.

А потом днем с огнем искали этих мастеров, за ненадобностью подавшихся в уличные певцы-гармонисты…

Быть может, никто из современных поэтов с такой тревогой и болью не всматривался в страну, потерявшую имя, так не терзал себя окаянными вопросами, как Щёлоков. Если через много лет кто-то захочет узнать, каково было жить человеку на стыке ХХ — ХХI веков, через какие душевные муки обречены были пройти честные граждане безвременья, ему стоит обратиться к книгам поэта. Стихотворение «Предчувствие» написано в 1977 году, но оно не только об ожидании осени, а о чем-то большем — в масштабе истории.

Повторится рождение злобы.

На кого и на что — наплевать!

Я устал, я устал от озноба

И себя и других понимать.

Пророчества, даже самые мрачные, почему-то сбываются, и, наоборот, великие планы, разработанные учеными умами, не исполняются. Стихотворение «Предчувствие» открывает второй поэтический сборник Щёлокова с предупреждающим названием «Чтоб не остаться в мире одному» (1999 г.). Однако остались: герой без друзей, страна без имени.

Что осталось от этой крепи,

От наивного торжества?

Рвутся звезд золотые цепи,

И сквозит из них синева.

Сумрак. Боль. И как будто страх

Да подточенный дуб, что держава,

Тяжело накренился в овраг.

Но… стоп! Черных пророчеств хватало через край и в либеральной прессе 80–90-х годов, глумящейся над Советским Союзом — «колоссом на глиняных ногах» и над нами — совками, и над нашими предками. Бьют вроде бы по «красному поясу», по сталинским окаменелостям, а попадают в русский народ, в духовные опоры православной веры и совести. На поверку либеральная демократия оказалась двуликой, авторитарной и вороватой — похлеще партийно-советской номенклатуры. Щёлокову было что ей противопоставить: собственные убеждения, историю и культуру России, жизнь и душу народа.

Для себя я жить не могу!

Я пока что мужик настоящий.

Я умею подставить плечо!

Я умею любить горячо!

Ты живешь для людей!

И другая судьба не нужна.

В этом — истинный путь на Руси

Для любого мужчины!

Тут столько восклицательных знаков, словно предупредительных выстрелов: не подходите, не троньте! Или вы, господа, забыли «Клеветникам России» Пушкина, «Бородино» Лермонтова и поэзию Великой Отечественной?

В новых книгах Щёлокова все очевиднее разворот резервов для борьбы с разладом и распадом, которые несли в себе глобализация и безволие. Самый сильный рецидив безнадежности проявился в книге «Осенние многоточия» (2002 г.): проливные дожди без гроз, непролазное бездорожье, сердце без любви, умолкшие соловьи, один пепел от прошлого. И самое немыслимое: «Мне снился сон, что я живу без родины». Глубже падать некуда. Одна надежда на забытые тени прошлого: может, выползут из заброшенных хат и «заградят к отступлению путь»? Жить дальше по инерции невозможно и стыдно: «К Отечеству утрачивается вкус», чужими, нетрогающими и горькими кажутся его просторы. А сколько высоких слов зарифмовано о них, сколько песен пропето, сколько крови пролито на ратных рубежах. И вдруг такое невозможное имморальное: «О Родине думать не хочется». Потому что тяжело и больно? Или потому, что она перестала думать о нас? Закрутилась, превратилась во вселенский базар с куплей-продажей всего и вся? Заговорила не на родном русском, а на похабном суржике. А ведь все начиналось совсем по-другому.

Мы росли,

Мы мужали,

Мы мир наполняли гармонией братства,

Мы надежду в любовь облекали;

Как в Господа, верили в Слово.

А теперь наше слово изжевано,

Сплюнуто заживо с губ.

Бессловесными дикарями проносимся мимо…

Куда?

Что же делать? Забыться? Смириться? Сдаться? Плыть по течению к благополучию? Нет!

Поэты, подобно десанту,

Своих не оставят высот!

А если услышат команду «К бою!», к штыку приравняют перо. И стихи никого не сдадут, не предадут.

В дни беды они крепче брони,

В дни любви тонкой веточки гибче.

Главное — не изменять самому себе, однажды данному Слову.

Всего и осталось-то — быть:

Учителем,

совестью,

болью.

Краюхой, посыпанной солью…

Всего и осталось-то — жить!

Нашу историю можно изложить во многих вариантах: и в черно-белом, и в цветном, и в щедринском, но она остается великой. «Лично мне за Россию не стыдно, — пишет Щёлоков. — Не она повинна в том, что с нею сделали за минувшие семь десятилетий… Но нельзя не восхищаться живучестью ее духа — истерзанного, но не сдавшегося». Духа артельного, общинного, соборного, спасающего на краю гибели. Сквозь ядовитую либеральную ложь Щёлоков видит и великие подвиги прошлого, и животворные начинания настоящего. Во времена перестроечных разоблачений, сказал И. Манцов, отзываясь на книгу Захара Прилепина, «все живое на десятилетия отравили по большому, даже самому большому счету… Достоинство, отнятое у нации в период перестроечной подчистки истории, по сию пору не возвращено». Щёлоков в своих стихах и поэмах очищал нашу историю и от красной ретуши, и от либеральной подчистки. Спор идет о главном: что должно быть заложено в бытийный фундамент страны. Прилепин высказывается с прямотой, пугающей либералов: «Есть вещи больше человека — Господь Бог, Родина, народ, нация, семья, дети… Есть вещи, которые больше человеческого эго». По-другому у нас нельзя, иначе распадемся и разбредемся по лесам и горам. Но Щёлоков больше всего терзался от неучастия человека в жизни страны и от ее равнодушия к человеку…

С юных лет и навсегда Щёлоков — будто поднятый по тревоге: он противостоит агрессии тьмы и зла, равнодушия и лжи, неправде и несправедливости. А порой и собственному «Я», если почувствует усталость и попытки свернуть с избранного пути, признать себя побежденным. Но никогда, ни с какими оговорками он не допускал оправдания творящих зло. Лучше распять себя на кресте, чем присоединиться к ним. На службе, в повседневной жизни его знают «другим», чем в стихе. Так нередко бывает, но тут случай особый. Щёлоков «другой» и в своей прозе — в критических статьях, эссе, очерках, о чем свидетельствует его книга «Вечные странники» (2021 г.). В прозе мобилизуется и работает иной слой сознания, она требует прежде всего мысли и объективности. Перед стихом поэт безоружен, открыт, доверяет ему все свои глубинные, самые сокровенные эмоции и переживания, которые все равно отпечатаются в ритмах и мелодиях. Что же касается «печали и горечи», увиденных в стихе друзьями, то их всегда хватает: по словам Маяковского, «для веселия планета наша мало оборудована». Двадцатый век с огнем и мечом прошелся по России, с особой суровостью по деревне. Щёлоков увидел тут открытую рану, которую ни замолить, ни залечить. Из его стихов о деревне могла бы сложиться поэма-драма, поэма-элегия.

Стихи, посвященные судьбе деревни, особенно часто просились на щелоковское перо в 2000-е годы: за это десятилетие появилось более 120 стихотворений, а в одном только 2007 — 30! Может быть, что-то исключительное хранит в себе эта дата? По тональности переживаний это десятилетие можно назвать черной полосой кризиса духа и веры: «В моем грядущем нет меня»; «Ни воли в запасе, ни сил, ни добра»; «Не живем, а отбываем срок»; «И Родина та и как будто не та».

Я теперь по чуть-чуть забываю

Край ромашек, картошки и верб,

Будто вере отцов изменяю

И меняю фамильный свой герб.

Стихотворения 2007 года «Речка Красная», «Прощание с домом», «Неужели снится?..», «Агриппина» и другие — это последнее прощание с деревней, которое можно назвать своеобразным эпилогом к поэмам С. Есенина, Н. Клюева, А. Твардовского. Щёлоков начинает свой ход с указа Екатерины II 1762 года о поселении людей «на порожних и выгодных землях» особливыми слободами «и жить им и детям их как здесь в России имянными блаженными».

Край мой с речкой и лощинами,

С поймой в маковках копен,

Настоящими мужчинами

Триста лет как заселен.

Что из этого вышло? Наверное, не худо стало жить крестьянам на выгодных землях да при настоящих мужчинах. Но все смешалось в советские годы, многое было забыто, разбито, сожжено.

Настоящими мужчинами

Век наш сильно обнищал.

С настоящими мужчинами

Порешил безбожный век.

Без их хозяйского пригляда многое приходило в упадок. Даже речка Красная заросла камышом, затянулась тиной-ряскою и потеряла к себе интерес, впрочем, как и сама деревня Красный Лог. Люди снимались с мест, дома пустели, а по окрестностям «рыщет волком человек». Кульминация драмы — стихотворение «Прощание с домом», напоминающее эвакуацию под бомбежкой.

Лает и лает Джек.

Снимки в альбом отщелканы.

Здесь завершился век

Кондусовых и Щёлоковых.

Фотоаппарат, словно прощальный взгляд, схватывает напоследок уходящие подробности: окна, деревья, голая, мерзлая, траурно-черная земля; не затихает лай собаки.

Кадр из сада — до слез.

Будто себе неугоден ты…

Да помолчи ты, пес!

Дай попрощаться с родиной!

Развязкой, или финалом, драмы можно называть стихотворение «Агриппина». Деревенский дом продан, мать переехала в город к двоюродной сестре. Но тут ей «так одиноко», она потеряла свой мир, свой круг общения, свой родовой дом, где «в душе был лад».

Итак, завершился не только век и род Кондусовых и Щёлоковых, но, может быть, и крестьянства как такового? Может, и душа человека стала «почти как атавизм»? Или она осталась «где-то в прошлом», с теми, кого с нами уже нет?

Страшно, хоть кричи.

Над погостом птицы —

Черные грачи.

За оградой память —

Бабка, дед, отец…

Хватит душу маять:

Есть всему конец!

Кажется, после долгого лихолетья жизнь обретает нормальный ход и градус, хотя тревога не отстает: «Срокам зла еще длиться и длиться». Но не пора ли перестать быть сизифами и не позволить камню скатиться с вершины?

Начать бы все с нуля.

С нуля любить и ненавидеть тоже.

С нуля творить, былого не итожа.

У нас есть своя «живая земля», она «верит в надежность своих сыновей». Вспоминается заповедь Твардовского: «Делом давай-ка с бедой управляться». Промедлим — беда управится с нами. «Другой» Щёлоков хорошо это понимает и действует, ему близки по духу и делу «огневые» люди, из которых можно сформировать прорывной десант и на фронте, и в тылу. Не пора ли «другому» Щёлокову породниться с лирическим героем своих стихотворений, ведь сообща легче одолеть беду…

В его стихах 2010–2020-х годов прибавилось тепла и света, они разноцветнее и бодрее по интонации и настроению. Стихотворение «Книга новая на тачке…», так буднично начатое, — одно из самых оптимистических, преображающих будни в праздник. Оно посвящено известному критику В.Д. Лютому, который, может, был и участником происходящего. Все персонажи тут слово удвоены: они еще и реальные люди, лично знающие друг друга по общему делу и объединены общим «мы». Щёлоков, как известно, главный редактор журнала «Подъём», В.Д. Лютый — его заместитель, с ними трудятся «парень в шапочке — завскладом и водитель — давний друг». Что же тут происходит? Событие, так сказать, рядовое: выносят из склада пачки книг, кладут на тачку и погружают потом в машину. Но оно по-настоящему торжественное, оно не только озарено солнцем, но и согрето особым состоянием: работой в радость.

Книга новая на тачке.

Типография. Мороз.

Осторожно носим пачки,

Как букеты хрупких роз.

Кто издавался, тот знает: дороже всяких роз держать в руках новую книгу! Это будто взятый рекорд, победа, в том числе и над самим собой. Как осторожно, будто реликвии, носят эти пачки, пахнущие волшебной типографской краской!

Запах краски хоть не ладан,

Все равно целебный дух.

Книга — не просто какой-то груз, физически ощущаемый, а явление духовное, как и все тут происходящее. И завскладом не строгий старичок с ключами в руках, а молодой парень, перед которым «распахнулись настежь двери» и солнце озарило склад, словно победную высотку. Шофер — не обычный водитель, который дремлет в кабине, ожидая конца погрузки, а «давний друг» и горячий помощник. И редактор с заместителем не сидят по кабинетам и ждут доставки, а бегают с пачками как заправские грузчики. Все тут в рабочем ритме и согласии, каждая деталь работает не на результат (событие не завершено), а на его духовный смысл.

Будто мы на шаг, но ближе

К Богу, истине, земле…

Нам бы больше умных книжек,

Не блуждали бы во мгле.

Души чаще б крепли в вере,

И в сердцах царил бы лад…

«Мы» здесь объединяет не только работающих на погрузке книг, но и всех нас, божьих людей, сближает и породняет в общем деле. И тогда нам никакие беды и морозы не страшны. Это стихотворение, можно надеяться, открывает путь к новой «череде превращений», и поэт готов ответить на них живым, задушевным словом:

Не ради дешевой поблажки

В узде себя прочно держу,

Дружу с васильком и ромашкой,

С синицей садовой дружу.

И сколько с собою не бился,

Одно лишь сумел я понять:

Предательству не научился,

Зато научился прощать.

Виктор Михайлович Акаткин родился в 1939 году в селе Березняговка Усманского района Воронежской области. Доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, литературовед, литературный критик. 25 лет работал деканом филологического факультета Воронежского государственного университета. Публиковался в журналах «Подъём», «Вопросы литературы», «Русская литература», «Литературное обозрение», «Филологические науки» и др. Автор более 500 публикаций о русской литературе XIX–XXI вв., из них 14 книг. Член Союза писателей России. Живет в Воронеже.