Косенков в гостях у Достоевского

- 05.05.2025

В музее Достоевского в Петербурге в июле и августе 2024 года проходила выставка «Станислав Косенков. Из тьмы рождается надежда. Графика разных лет» — совместный проект с Белгородским художественным музеем.

Творчество выдающегося белгородского художника-графика Косенкова было неразрывно связано с книгой: он проиллюстрировал около полусотни изданий. На выставке весьма широко и значительно, с любовью были представлены его работы к произведениям Достоевского и Лескова из собрания музея Достоевского, а также графика из коллекции Белгородского художественного музея — к сочинениям Пушкина, русским сказкам, станковые листы из знаменитых косенковских серий цветных линогравюр, включая «Прохоровское поле». Музей-мастерская С. Косенкова предоставил для экспозиции инструменты, записные книжки художника. На вернисаже белгородскую сторону представляла заведующая музеем Мария Косенкова, дочь мастера.

Заслуженный художник РСФСР Станислав Степанович Косенков (1941–1993) — известный график, снискавший себе европейскую славу и как станковист, и как книжный иллюстратор, его работы находятся почти в трех десятках музеев, галерей и собраний мира.

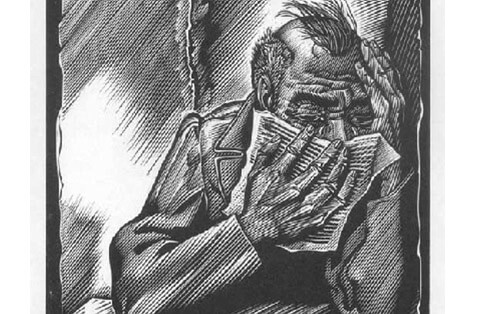

Можно сказать, что именно с Достоевского и начался Косенков как художник, поскольку первые работы (шесть листов и шесть заставок) к роману «Преступление и наказание» он сделал в 1969 году, 28-летним выпускником Харьковского художественно-промышленного института, тогда уже — преподавателем худграфа Орловского пединститута. Линогравюры были вырезаны по заказу Центрально-Черноземного книжного издательства (Воронеж).

Из дневника С. Косенкова, 5.01.78 г.

«Господи! Достоевский! Какое он наслаждение мне доставляет каждой своей фразой, словом, буквой даже! Он — мой или я — его, до мозга костей… Как страшно иногда вдруг увидеть себя, так страшно погружаться в Достоевского…»

Окончание заказной работы не исчерпало всего художественного объема, породившего целый (и цельный) ряд замыслов. А потому Косенков продолжал создавать гравюры к «Преступлению и наказанию» на протяжении нескольких лет (в 1971-м году — восемь гравюр, а в 1972-м — еще 15), не отпускаемый полем тяготения нравственно-философской проблематики романа. За этот период было выполнено почти три десятка линогравюр, лучшие из которых на международных выставках книжного искусства дважды удостаивались золотых медалей — на ИБА-71 в Лейпциге и на Биеннале прикладной графики и иллюстрации в Брно, в 1976-м году, — собственно, и сделавших графика европейски знаменитым, поставивших косенковскую серию в ряд с лучшими «достоевскими» работами русских графиков — Фаворского, Горяева, Шмаринова и других.

Следующее активное «включение в Достоевского» состоялось у Косенкова в начале 1980-х годов, по предложению того же издательства. Художник вырезал два цикла черно-белых линогравюр — к «Бедным людям» и к «Игроку».

С конца 70-х до конца 1980-х он сделал еще три «плывущих, зыбких» офорта (особым образом раскрашенных) — к «Двойнику» (сентябрь 1979 года) и до десятка портретов писателя (некоторые были созданы для книг И. Волгина, обратившегося к Косенкову с такой просьбой). В нескольких портретных листах писатель помещен в одно пространство с персонажами, а в фоновом ряду каждого портрета проступает образ «главной» книги, над которой прозаик работал в то время. Портреты так и названы: «Достоевский. Братья Карамазовы», «Достоевский. Преступление и наказание», «Дневник писателя. Кроткая». Есть еще портрет Федора Михайловича на фоне Дрездена — для оборота авантитула к «Игроку», есть не обнародованные портреты Достоевского, выполненные углем и сангиной.

В петербургском музее Достоевского гравюры Косенкова появились в начале-середине 1970-х годов, когда молодой художник приехал с поклоном к памяти великого писателя и привез в подарок большую папку оттисков к «Преступлению и наказанию». Благодаря Белле Нуриевне Рыбалко, возглавлявшей музей в 1974–1994 гг., была осуществлена закупка большей части массива, привезенного Косенковым. Часть художник передал в дар музею. Белла Нуриевна, привечавшая белгородца, угощала его в кабинете писателя чаем, подаваемым чуть ли не в стакане Федора Михайловича. Это краткое воспоминание — как приношение светлой памяти Беллы Рыбалко, ушедшей из жизни 4 февраля 2024 года.

На питерском вернисаже директор музея Достоевского Наталья Туймебаевна Ашимбаева говорила о том, что открыла для себя Косенкова заново, была поражена глубиной его творчества. Мария Косенкова рассказала собравшимся о работах, представленных на выставке, и о самом художнике.

Куратор выставки Ольга Александровна Тихомирова, хранитель музейного фонда графики, рассказала, что когда руководство музея приняло решение широко и основательно показать Достоевского в творчестве Косенкова, она поехала в Белгород для участия в конференции и знакомства с семьей художника. «Увидев город, окунувшись в культурную жизнь, посмотрев другие работы Косенкова “вживую”, не в репродукциях, познакомившись с Анной Константиновной и Марией Станиславовной, я решила, что надо показать понемногу, но почти из всех тем творчества С. Косенкова».

Искусствовед пояснила, что косенковская выставка строилась не по хронологическому принципу, а скорее по тематическому: «Начинается с серий “Детство”, “Прохоровское поле”, “Стога”. Было важно показать эти работы, выполненные в столь сложной технике, к тому же наш посетитель их, скорее всего, не видел (или, как и я, в репродукциях), а стоит знать и увидеть. Стояла также задача объединить темы этих работ с Достоевским, все-таки у нас литературный музей, акцент мы должны делать на этом. И тогда я решила добавить в ряд иллюстрации к рассказу “Красное вино победы” Евгения Носова — это и цветные линогравюры, и на военную тему, и уже к литературному произведению. Чтобы еще более усилить такое разделение, художник музея сделал перегородку, с одной стороны которой мы разместили работы “Памяти отца” и “Эхо войны”, а с другой — иллюстрации к Пушкину и к “Сивке-бурке”».

Почитатели творчества белгородского мастера знают и помнят, что большая цветная линогравюра «Памяти отца», где над меловым обрывом стоит на мольберте портрет отца, не вернувшегося с фронта, является ключевой в творчестве Косенкова, как и сама утрата — в судьбе художника, уроженца села Рождественка.

Во вступительной статье к буклету петербургской выставки вдова графика, старший научный сотрудник косенковского музея-мастерской Анна Константиновна Косенкова пишет: «О своем отце, Степане Егоровиче Косенкове, художник знал лишь по рассказам матери, сельской учительницы Ефросиньи Ивановны Косенковой. “Как бы я хотел увидеть свое наследство…”, — писал Степан в последнем письме жене, матери будущего художника. Не довелось. В августе 1941 года, еще до рождения сына, Степан пропал без вести…»

«А далее мы показали Лескова и Достоевского. Конечно, на выставке большая часть пространства посвящена произведениям Достоевского, но и писатель занимал немалую часть в творчестве Косенкова…», — пояснила замысел экспозиции О. Тихомирова.

Действительно, Косенков всегда хранил в себе Достоевского как внутреннего собеседника, много размышлял о судьбе писателя, невольно сопоставляя со своей.

«…Чтобы ввести в контекст и даже объяснить название, в экспозиции приведены цитаты из дневников Станислава Степановича. Также очень хотелось показать инструмент и доски для создания линогравюр, так как эта “внутренняя кухня” создания листов, как правило, не показывается, но очень интересна».

Серия иллюстраций к «Преступлению и наказанию» Ф.М. Достоевского считается «классической» в книжной графике и самой узнаваемой в творчестве Косенкова. Борис Николаевич Тихомиров, заместитель директора музея по научной работе, давно мечтает издать «Преступление и наказание» с полным циклом иллюстраций Косенкова в достойном качестве.

Петербургские искусствоведы считают, что у Косенкова, последнего и самого любимого ученика Василия Ермилова в харьковском Худпроме (ныне Харьковская государственная академия дизайна и искусств), в работах прослеживается ермиловская школа. Добавлю: опубликованы обширные дневниковые записи Косенкова-ученика о Ермилове, харьковском отце украинского авангарда, которого называли «украинским Татлиным», «Пиросмани формализма», «украинским Пикассо». Они вошли как в альбом «Станислав Косенков» (СПб, 2011), к которому мне посчастливилось написать вступительную статью, так и в вышедший в 2012 году в Москве трехкилограммовый, огромного формата том «Василий Ермилов», составленный А. Парнисом, известным исследователем творчества поэта В. Хлебникова. Показательна запись Косенкова от 15.07.1964 г.: «В.Д., глядя на забор, удивительно красивый по цвету и напоминающий русскую икону (золотистый цвет дерева и местами сохранившаяся синяя краска), сказал: “Ну, на кой мне сдались эти абстракционисты, когда, глядя на это, я получаю большее удовольствие, и гораздо интереснее и содержательнее”».

Художники-питерцы, открывшие на этой выставке для себя Косенкова, справедливо увидели в работах «школу Фаворского» и отметили, что Косенков — большой мастер и продолжатель этой линии.

Благодаря неравнодушным и высокопрофессиональным хранителям национального культурного достояния, «всероссийский, читай, всемирный» белгородец художник Станислав Косенков через три десятилетия по трагической кончине фундаментально явил памяти любимого писателя и граду Петрову — свои лучшие произведения.

Станислав Александрович Минаков родился в 1959 году. Поэт, прозаик, переводчик. Автор нескольких книг, множества публикаций в журналах, антологиях, альманахах. Член Национального союза писателей Украины, Союза писателей России. Лауреат Международной премии им. Арсения и Андрея Тарковских, Всероссийской премии имени братьев Киреевских «Отчий дом» и других литературных и журналистских премий России и Украины. Живет в Белгороде.