Когда слова подсказывало сердце

- 04.04.2025

Евдокия Петровна Ростопчина и Анна Николаевна Королькова… Кажется, что может объединять их кроме беззаветной любви к воронежской, к аннинской земле — ну и, конечно, того, что обе они оставили яркий след в отечественной литературе? Первая — образованная графиня, родившаяся в столице, любительница всевозможных светских развлечений и балов, умевшая, по словам Лермонтова, «улыбкой гордой уничтожить, улыбкой нежной оживить». Вторая — малограмотная уроженка Старой Тойды, простая русская женщина, воспитанная в крестьянской строгости и трудолюбии — словом, на первый взгляд, абсолютный антипод первой. К тому же они — представительницы разных эпох и совершенно разных укладов жизни.

И тем не менее, общее у них есть. И это общее достаточно значимо.

Прежде всего, обращает на себя внимание то, что поэтическое творчество Ростопчиной богато фольклорными образами и эпитетами. В ее стихах нередко можно встретить те же выражения, что и в сказках Корольковой: «солнце красное», «очи светлые», «тучи черные», «брови соболиные», «зазнобушка», «воля сладкая», «думы мрачные»» и т.д. Но это чисто внешние приметы. Есть и нечто более глубокое, что свойственно их творчеству — высокая гражданственность, ощущение своих корней, славы и исторической справедливости Родины.

Еще на начальном этапе своего творчества Ростопчина ярко выразила свои патриотические чувства, в том числе, к примеру, в стихотворении «Посещая московскую Оружейную палату». При виде меча князя Дмитрия Пожарского она не может скрыть своего благоговения перед ним:

Смотри же на него, боярей русских сын,

Смотри, отечества слуга и гражданин!

Благоговей пред ним и помни: чистой славы

И доблести прямой свидетель величавый,

Сей меч нам к родине велит питать любовь,

Служить и делом ей, и словом, и советом! —

Склони главу пред ним — и удались с обетом

За Русь не пощадить ни жизнь свою, ни кровь!..

Крымская война 1853–1856 годов вошла в судьбу и творчество Ростопчиной так глубоко, что поэтесса отозвалась на нее целым рядом стихотворений, обогативших отечественную гражданскую лирику. Сердце поэтессы, говоря ее же словами, «полное слезами, кому страданьем мир знаком», восторженно отозвалось на подвиг черноморских моряков:

Что Данциг, Сарагоса, Троя

Пред Севастополем родным?

Нет битв страшней, нет жарче боя…

Дыша в огне, вы гибли стоя

Под славным знаменем своим!

Пред Севастопольской осадой

Что слава всех осад других?

Когда пловучия армады

Таких несметных сил громады

Водили на врагов своих?

Двенадцать раз луна менялась,

Луна всходила в небесах, —

А все осада продолжалась,

И поле смерти расширялось

В облитых кровию стенах.

Последние из пяти процитированных строк были высечены на постаменте памятника адмиралу Нахимову, открытого 18 ноября 1898 г. в Севастополе в память о победоносном Синопском сражении.

В стихотворении «Песня русским воинам, раненным в Севастополе» Ростопчина, продолжая ту же тему, восклицает:

Защитники страны родной,

О вы, чья кровь лилась рекой

За Русь Святую нашу, —

Пусть голос наш к вам долетит:

Вас всех Москва благодарит

За кровь и жертву вашу!

……………………………

Мольбой за вас мы чтим ваш прах,

И память вечную в сердцах

Вам сохраним, герои!

Кстати, Ростопчина помогала раненым не только поэтическим словом, но и делом, проводя множество благотворительных акций, собирая немалые средства для пострадавших на полях сражений. А в стихотворении «Сестрам Крестовоздвиженской общины» поэтесса обращается к мужественным женщинам, которые там, в Севастополе, делали все, чтобы облегчить страдания раненых:

Вы, жены кроткие, застенчивые девы,

Вы ужасам войны и смерти обреклись, —

Где гибнут тысячи, где льется кровь, везде вы

И свыклись с гибелью, и с кровью обжились.

Пусть лопнула картечь, пусть пуля свищет в уши,

Вы только креститесь, — и к страждущим скорей

Их раны врачевать и подкреплять их души,

Спасти иль проводить молитвою своей…

А еще раньше, в начале войны, обращаясь к братьям-славянам, Ростопчина призывала:

К нам, братья, к нам!

Скорей в объятья наши

Единоверцев племена!

Ваш кончен плен, разбиты цепи ваши, —

России длань тверда, сильна…

Однако война принимала все более драматичный характер. Севастополь оказался в длительной осаде, потери наших войск росли и росли. По всей стране стали создаваться отряды народного ополчения. Московское ополчение возглавил генерал А.П. Ермолов. Обращаясь к нему, Ростопчина писала:

Вставай, честь русского народа,

Себя врагам припомяни,

И пусть двенадцатого года

Великие вернутся дни!

Но 1855 год не оправдал надежд: под натиском превосходящих сил противника русские войска оставили Севастополь. Горе пришло во многие русские семьи. Не обошло оно и Ростопчину: погиб Андрей Карамзин, дорогой ей человек, отец двух ее внебрачных дочек. В эти дни она пишет:

Душа болит, душа болит…

Болит по общим нашим ранам,

Тоска-печаль голодным враном

И грудь и сердце мне щемит.

В какой семье, в каком дому

Нет нынче плача, слез, стенаний?

Где не найдешь в годину брани

Хотя по гробу одному?

Удивительно, но именно в 1855 году, в дни всеобщих горьких потрясений и сомнений, Ростопчина создает стихотворение «Русскому народу», наполненное не только надеждой, но и твердой уверенностью в светлом будущем России:

Когда сравню тебя с другими,

Родимый русский мой народ, —

Меж всеми родами земными

По сердцу мне и люб твой род;

С невыразимым умиленьем

Дивлюсь тебе, горжусь тобой,

Твоею славой вековой, —

И ход времен обняв виденьем,

Предвижу чудный жребий твой…

Страстная гражданская и патриотическая лирика Ростопчиной во многом меняет традиционное представление о ее поэтическом творчестве — несмотря на то, что не все произведения этого направления входят в современные издания поэтессы.

Уже в другую эпоху о войне и, конечно, о вере в Победу так же энергично писала Анна Николаевна Королькова. Вот ее сказка «Верная жена князя Петра». Петр и его жена покидают княжество, потому что жены придворных невзлюбили его суженую. Но…

«Не отъехали пяти верст, как прискакал гонец и шумит князю Петру:

— Война началась, недруги идут. Малых и старых бьют, села и города жгут.

Бояры вперед заскакали и наказали:

— Батюшка ты наш, князь Петр и княгиня Ефросинья, не бросайте нас при таком горе, недруги идут, малых и старых бьют, села и города жгут.

Петр не хотел ворочаться, а Ефросинья сказала:

— Этого делать нельзя. Родину никто не бросает.

Вернулись. Петр собрал свою сильную дружину, пошли все: и малые, и старые, и мужики, и бабы, разбили врага наголову. И стали жить мирно, поживать…»

Сказка старая, но и сегодня многим — особенно из числа молодежи — стоило бы подумать над словами Анны Николаевны: «Родину никто не бросает».

А вот сказка «Волк-людоед». У собаки появился «выродок волчьей породы». Подрос — и как будто с цепи сорвался. С каждым днем становился он все более свирепым и уже стал пить кровь «не овечью, а человечью». На соседнем дворе все «сдались выродку на милость». Дальше — больше, и в сказке появляются хоть и иносказательные, но весьма красноречивые ассоциации:

«Освирепел волк совсем. Кинулся на восток — к дальним соседям. Семья у них была большая-пребольшая, сынов много. Соседи те жили дружно, это так и нужно.

Не было у них печали, так черти накачали. Глядят, а волк — на двор — прыг через забор. По большому-пребольшому двору рыщет, добро ищет. Сам рычит, зычит.

— Съем, проглочу молниеносно!

Только соседи не из робких оказались, за колья взялись.

— Хочешь, волк, мясом кормиться, — смотри, как бы костями не подавиться.

А волк-живоед уже за ноги хватает, за руки кусает, человеческое мясо рвет, кровь пьет. Бьют волка по бокам, по голове, трещат волчьи ребра, шерсть клоками летит, а он все вперед бежит. Где волк пробегает, трава засыхает, цветы поникают, лист с деревьев осыпается.

Бой кровавый продолжается. На восток бежит зверь, озирается.

Пошел тогда старший сын к отцу-батюшке за советом.

— Дорогой наш родитель, отец-батюшка! Скажи, как нам справиться со зверем хищным?»

Отец-батюшка призвал сыновей брать в руки «молоты тяжелые, серпы острые» и выбить волку «зубы хищные», отрезать «лапы костистые».

«Бились сыновья с волком не месяц и не два, а год и два, а то и более. Взяли молоты тяжелые, серпы острые, стали волка окружать, стали зубы выбивать, стали лапы отрезать.

Бьют сыновья волка да приговаривают:

— Вот тебе, вор, не ходи на чужой двор, вот тебе, бес, не ходи в чужой лес, вот тебе, сатана, не ходи во чужие дома.

Воет волк да бежит восвояси, в свою звериную берлогу, спотыкается. Еще меткий удар — он повалится.

Не давать волку никакой пощады!

Сказка не вся.

Когда волка победим, тогда сказку договорим».

Тема войны звучит и в сказке «Заветный меч-кладенец и волшебное кольцо»:

«Вдруг война началась, враг в железо заковался и на землю нашу напал.

— Захочу, — говорит, — в порох сотру, захочу — в плен уведу. Нет такой силы, которая бы меня победила.

Иван долго не думал. Поклонился отцу-батюшке, родной матушке:

— Отпустите меня землю родную защищать! Лучше умереть, чем такое зло терпеть…»

Пронзительная материнская боль за сына — в сказке «Мудрая мать». В этом образе сказительница запечатлела величественный образ Родины:

«Остригла мать его кудри, положила себе на грудь. Сына проводила в дальний путь.

Бьется сын со врагами, а мать ткет-ткет холст да посмотрит на кудри. Вьются кудри, завиваются, сердце материнское радуется: раз кудри вьются, то и сынок жив.

Посмотрела раз на кудри, а они завяли, почернели. Заплакала мать: значит плохо сыну, трудно.

Как быть, как беду избыть?»

И поехала мать на бранное поле, взяв с собой вытканное полотно, нашла там своего сына-героя, закрывавшего рукой кровавые раны.

«А враги стеной идут, куда ни посмотрит — везде враги зубы свои скалят, на языке собачьем кричат. Заслонила мать своего сына от пуль вражьих, вынула шелковое полотно, развернулось оно цветом алым.

Крикнула мать громким голосом:

— Вперед, мои дети, истребим врага лютого!

И сколько было бойцов: кто убитый, кто раненый, кто усталый — все поднялись и пошли за матерью-героиней.

Испугались враги, когда увидели, что мертвые и раненые поднялись.

— Красную Армию, — говорят они, — не победить, бойцы ее бессмертны.

Побежали изверги, и усеялось поле их трупами черными, словно черным вороньем».

Некоторые специалисты по фольклору считают, что при наличии в этих сказках Корольковой «подлинного горячего патриотического чувства они кажутся сухими и холодными в результате несоответствия старой формы новому содержанию». Не оспаривая этого тезиса, замечу все же: даже если бы Анна Николаевна имела понятие о форме и содержании, размышлять о них в тот период ей было некогда. Она сочиняла то, что подсказывали ей, как и в свое время Е.П. Ростопчиной, материнское сердце и ее глубокое народное чутье.

В эти же годы рождается былина Корольковой, посвященная Александру Матросову и его подвигу. В этом произведении герой «смело бился со врагами, головушку положил».

В 1943–1944 годах Анна Николаевна создала «Сказ о Жукове». Образ врага — «змея-чудовища» — в этом произведении показан Корольковой с позиций традиционных народных взглядов на злодеев:

Тихо и спокойно было везде.

И вдруг из-за леса,

Леса темного,

Из-за моря, моря черного,

Откуда-то с запада

Вдарил гром и сверкнула молния.

И вылез змей-чудовище.

Лапы кровавые крючком,

Голова ядовитая сучком,

Пузо ящичком.

Открыл свою ядовитую пасть.

На одну великую семью хотел он напасть…

В 1944 году у нее родилась также былина «Ленинградский бой»:

Смерть и ад со всех сторон.

Близок, близок час победы.

Видишь: немцы уж бегут.

Еще один удар могучий —

И закончим дальний путь!

Когда она выступала с этими произведениями на фронте, успех ей всегда был обеспечен. Мало кто среди солдат и их боевых командиров мог сдерживать слезы, когда Анна Николаевна читала с импровизированных фронтовых сцен свои причитания, обращенные к девушкам, угнанным фашистами в полон:

Да куда ж вы, наши доченьки, ушли от нас?

Куда вас угнали враги-изверги?

Бьют вас плетками ременными,

Пытают прутьями железными,

И падаете вы от побоев,

Как тополиночки срубленные.

Ой, вы, любимые наши деточки…

В военное лихолетье Королькова создала также несколько десятков сказок и сказов, песен и частушек, посвященных бойцам Красной Армии, Сталину, Василевскому. Они воодушевляли бойцов на подвиги и приближали Победу.

Когда-то Евдокию Ростопчину, с легкой руки П.А. Вяземского, называли «московской Сафо», имея ввиду древнегреческую поэтессу, в лирике которой преобладали мотивы любви и разлуки, страсти и романтических мечтаний. Но сравнение это весьма спорное. Какая же она Сафо, если тот же П.А. Вяземский, обративший внимание на гражданственность и патриотическую направленность многих стихотворений Ростопчиной, в одном из писем графу А.И. Тургеневу говорит: «Она точно Жанна д’Арк. Та в домашней жизни простая пастушка, а в минуты откровения герой и мученик; эта — / пустая вертушка, а в минуту откровения поэт и апостол душевных таинств». А один из современных критиков называет Ростопчину «Жанной д’Арк поэзии Крымской войны».

Вот и Анну Николаевну Королькову, по аналогии, вполне можно было бы называть Жанной д’Арк жанра сказки периода Великой Отечественной войны.

Отрадно понимать, что двух этих писательниц вдохновляла воронежская земля. Во многом именно она питала их души и сердца благородными патриотическими порывами, здесь они черпали высокие гражданские чувства, которыми наполнены их замечательные произведения.

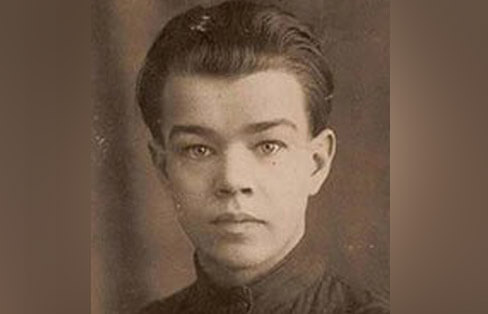

Евгений Григорьевич Новичихин родился в 1939 году в селе Верхнее Турово Нижнедевицкого района Воронежской области. Окончил Воронежский лесотехнический институт. Автор более сорока сборников стихотворений для детей, сатирических миниатюр, литературных пародий, переводов, краеведческих этюдов, нескольких киносценариев. Лауреат премий им. М.А. Булгакова, А.П. Платонова, Е.И. Носова, «Родная речь» журнала «Подъём», премии «Имперская культура» им. Э. Володина. Заслуженный работник культуры РФ. Член Союза писателей России, Союза кинематографистов. Живет в Воронеже.