Тайги суровая молва

- 04.04.2025

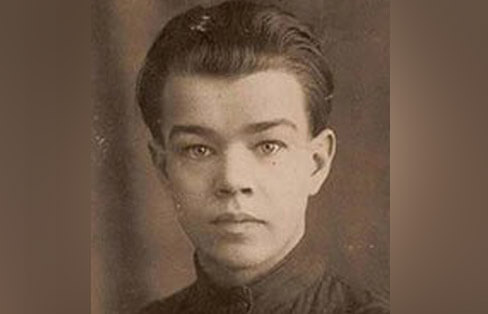

Трудная, почти непосильная, задача — писать о таком многогранном человеке, каким остался в истории русской советской литературы сибирский классик Иван Иванович Молчанов-Сибирский. Детский писатель, журналист, публицист, очеркист, военный корреспондент, майор, создатель одной из основных писательских организаций не только Сибири, но и всего русскоязычного пространства, наставник талантливой литературной молодежи, организатор и участник богатого на события литературного процесса Сибири и России, любящий муж, заботливый многодетный отец… Все это о нем, но лишь то, что приходит на ум в первую очередь.

Вышедший недавно трехтомник его избранного творческого наследия1 дает понять глубину и масштаб этой личности. Издание осуществлено при финансовой поддержке Министерства культуры Иркутской области. Конечно, оно было бы невозможно без подвижнического труда составителей, детей и внуков писателя — поэта Владимира Скифа, его жены и дочери Молчанова-Сибирского Евгении, внучки Екатерины. Помимо интереснейшего литературного материала по самым разным жанрам, здесь собраны уникальные фотографии…

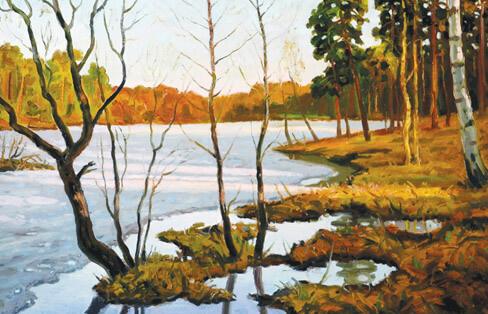

Мне как читателю ощутить душевную неразрывность с многосторонним творчеством Ивана Молчанова-Сибирского через расстояния и годы помогли его стихи о природе и селе, которые словно вернули меня в забайкальское детство, из которого мы оба родом.

Подбрось в костер немного веток,

Приляг на жесткую траву

И слушай, слушай до рассвета

Тайги суровую молву.

Здесь пахнет вереском и смолью,

И свежестью байкальских вод.

С какой-то непонятной болью

Кричит далекий пароход.

Крик повторяется стогласно,

Пока не улетит в тайгу,

И звезды, падая, не гаснут,

Горят на дальнем берегу…

Стихам дано исключительное право на исповедальность, и они открывают порой своего создателя с неожиданной стороны. Успешный в профессии и деятельный в жизни и в общении, оптимистично мыслящий человек-горожанин вдруг предстает в своем поэтическом творчестве романтичным созерцателем природы, через которую осмысливает активно проживаемую современность и ностальгирует по той сельской реальности, из которой когда-то ушел в большой городской мир, по детству, прошедшему вдали от городов. Ведь оно и сделало когда-то обычного на вид мальчишку — поэтом.

Даже став горожанином, этот поэт понимает, насколько город небезопасен для села, если любовь к сельской глубинке не поддерживать в душе народа. Понимает, что город все более становится заложником цивилизации: опутанный тенетами проводов, словно пленник, он кичится красивыми витринами, как сын, не помнящий сельского родства.

Что ты ходишь за околицу

Неустанно каждый день,

Где согнулся, словно молится

Перекошенный плетень.

Ты куда идешь — печальная —

Через старый-старый мост,

Через лысую прогалину

На заброшенный погост.

Там часовенка забытая

Робко скрылась за сосну,

Здесь ты хочешь горе вытаять,

Вылить сердца глубину.

Не проси прощенья строгого

Непреклонного Творца,

Что пошел отец дорогою

Пролетарского бойца…

Мать, выходящая на дорогу встречать сына, — этот образ был когда-то введен в русскую поэзию Есениным в его знаменитом, ставшем романсом, стихотворении. У Ивана Молчанова-Сибирского мы видим продолжение прежней истории: уже не мать встречает сына, но жена ждет мужа, которого революция увела из семьи и бросила в круговорот жизни… Но истинное стихотворение есть дитя поэзии, и потому сквозь авторскую творческую волю просачивается воля другая — я бы назвал ее волей художественной достоверности, которая управляет поэтом, хочет он того или нет. Ведь определенно Молчанова-Сибирского не назвать противником происходящего в стране. Он не просто писатель, сочувствующий современности, а активный участник перемен, причем, его участие идет из глубины души. Он налаживает литературную жизнь, идет фронтовыми дорогами Отечественной войны, к штыку приравняв перо…

Все это так, но поэт в нем оказывается сильнее гражданской любви к настоящему дню. Оттого и звучит в стихотворении грусть: перекошенный плетень да заброшенный погост, да стоящая на их фоне жена. Это ли не художественная достоверность, это ли не неизбежная плата за победы — плата, о которой большинство людей в обычной жизни мало задумываются. А вот поэты приходят в мир, чтобы напоминать людям про небесную плату за земные победы.

Гора, за ней еще гора

Сплотили тесно плечи.

И мчится, стонет Ангара

Совсем по-человечьи.

И каждый день, и каждый год

Упрямо камни гложет

И синих вод упрямый ход

Скала сдержать не может.

В нее смотреться — не устать,

Не разлюбить шальную…

Ломает часто грудь моста,

Грызет канатов сбрую.

Утесы — грузные быки

Стоят, разинув пасти.

И знают наши рыбаки:

Таит река напасти.

Алмазен блеск на шиверах,

Цветет, играет пена…

Зато суровою порой

Не вырваться из плена…

Иван Молчанов-Сибирский жил как писал. Человек легендарного поколения победителей, он был способен на самоотверженную любовь к Родине, своим родным и близким и при этом — на беспощадность по отношению к самому себе. Военкор, майор, поэт Молчанов был причастен к погранвойскам, что в литературе пробудило в нем четкое чувство границы между истинной лиричностью и пламенной публицистикой в стихах. Он сделал тему службы Родине одной из лиричнейших в своем творчестве. Даже неизбежные фронтовые будни, когда солдат «дымом греется, шилом бреется», его перо превращало в высокую поэзию:

…Днем и ночью одно и то же,

Так же чавкает липкая грязь.

— На кого же мы стали похожи! —

Говорил пехотинец, смеясь.

И шутили однополчане:

— Мы отмоемся в океане,

А согреемся у реки,

Как пойдем на заре в штыки!

Или:

В память этих дней осталось

В русой пряди серебро…

Но об этом не писалось

В сводках Совинформбюро.

В дни, когда к стенам столицы

Полк резервный подходил —

День и ночь солдат с границы

Глаз усталых не сводил.

В дни грозы, когда над Волгой

Бушевал жестокий шквал, —

Забайкальской ночью долгой

Он свой пост не покидал.

В лютый зной и в холод адский

Неизменный часовой —

Выполнял свой долг солдатский

Забайкалец-рядовой.

Он не шел к Берлину с боем,

Вражьи танки не взрывал,

Он отечество собою

На востоке прикрывал.

Советские воины, и Иван Молчанов был среди них, не просто прикрывали собой страну. Они являли пример русского благородства, по которому судят о нашем человеке в мире, разбивали своим поведением злые мифы врагов о кровожадности русского народа. И были духовными преемниками тех солдат, которых и поныне вспоминают с теплотой потомки итальянцев, заставших легендарный переход Суворова через Альпы. Тогда они изумлялись, что русские так благородно относятся к населению побежденной Италии. Времена Суворова давно прошли, да и власть сменилась с царской на советскую, но остался прежним дух наших воинов, которых военные дороги привели в Азию. Читая Молчанова, сразу понимаешь, что он и его сослуживцы — наследники духа тех суворовских солдат, что одолели неприступные Альпы.

Проходили по городу танки,

И пылал над домами закат.

Выносили ребят китаянки

Посмотреть на советских солдат.

Выносили к машинам арбузы,

С восхищеньем глядели на нас,

И гурьба малышей голопузых

Не спускала с водителя глаз.

От далекой китайской границы

Эскадрилья плыла в вышине…

И машин боевых вереницы

Мир желанный везли на броне.

Разве сегодня, во времена спецоперации на Украине, когда мирное принуждение к миру не дало результатов, наши бойцы не везут мир на броне транспортеров? Никто не отменял правило: хочешь мира — будь готов к войне за него.

Иван Иванович был не только верным любящим мужем, но и многодетным отцом. Две из его дочерей стали впоследствии женами известных писателей: Евгения Ивановна вышла замуж за поэта Владимира Скифа, а дочь Светлана когда-то стала женой молодого прозаика Валентина Распутина — да, того самого… Многодетному отцу Ивану Молчанову было кого защищать на войне:

Мы вспоминали, как играют дочери,

И засыпали беспокойным сном…

Внезапно в тишине хлестнула очередь

Ручного пулемета за бугром.

За нею — автомат тревожным голосом,

Откликнулись винтовки часовых.

Потом гроза выхватывала полосы

Песков, кустарников, густой травы.

Громадой плотной, черной, многоярусной

Закрыли тучи звездный небосклон,

И хлынул ливень небывало яростный,

Потоки ринулись со всех сторон.

Чертили небо молнии зигзагами

И в горы ударяли вкривь и вкось.

Враги бежали в панике оврагами —

Их нападение в ту ночь не удалось.

Еще хлестала по бегущим очередь,

И гром глушил врага последний крик…

И, может быть, в кроватках наши дочери

Во сне отцов увидели в тот миг.

Иван Иванович всегда считал едва ли не самой большой жизненной удачей знакомство и брак со своей единственной женой Викторией Станиславовной, Витенькой, как он ее ласково называл. Она была ему не просто любимой желанной женщиной, но и самым близким человеком:

Когда брожу вдоль хмурых хижин,

Бросаюсь в жесткую траву,

Я как во мгле туманной вижу

Тебя, родная, наяву.

Мерцают звезды надо мною,

И ярче всех одна звезда.

Она зажглась для нас с тобою,

Чтоб не погаснуть никогда.

Уходит на восток, пылая,

Гремя, последняя гроза.

В синеющих горах Китая

Мне видятся твои глаза.

Нет! Заменить никто не сможет

Величия твоей души

И ту любовь, что всех дороже,

Не разменяю на гроши.

Не загорюсь минутным жаром

Себя на части раздарить,

Всепоглощающим пожаром

Одной любви огонь горит.

Во время войны майор Молчанов сотрудничал с газетами «Героическая красноармейская», «Советский боец», «На боевом посту», писал не только стихи, но и художественные очерки о своих товарищах по перу, по оружию. Дружество и товарищество были особой страницей биографии писателя. Достаточно почитать лишь некоторые воспоминания о нем коллег по литературе, причем, много среди них именитых на всю страну.

Например, Георгий Марков, в молодости приехавший после женитьбы на жительство в Иркутск, вспоминает об удивительно насыщенной культурной жизни города — в Иркутске работали две театра, филармония, городской лекторий, три великолепные библиотеки, выходили газеты. И всюду в Иркутске имя Ивана Ивановича Молчанова было на слуху, как литературный и культурный пароль. В то время Молчанов — уполномоченный недавно возникшего Союза писателей СССР. Марков, будущий советский классик и руководитель писателей всесоюзного масштаба, — 26-летний начинающий, хотя и полный дерзких замыслов, прозаик. На момент знакомства, перешедшего в многолетнюю дружбу, Молчанову было немногим больше 34 лет. Оба, по сути, молодые люди. Но Марков с присущей ему внимательностью, описывает Ивана Молчанова не только, как необыкновенно красивого, высокого человека с ясным прищуром синих глаз, но и отмечает поистине отеческое отношение его к молодым собратьям по перу. Особо отмечает деликатную манеру в общении, о которой вспоминали многие, знавшие Ивана Молчанова-Сибирского лично.

В молодости Марков писал под псевдонимом Егор Дубрава, как бы не желая «подставлять» под удар потенциальных критиков свою родовую фамилию. Главы из его романа «Строговы», известного впоследствии на всю страну, вскоре после знакомства автора с Молчановым появились на страницах альманаха «Новая Сибирь». Марков пишет: «Иван Иванович все настойчивее втягивал меня в общественную литературную жизнь Иркутска. Вот он предложил мне с группой иркутских писателей выехать в воинские части Забайкальского военного округа на целый месяц, вот поехали писатели по Восточно-Сибирской железной дороге на встречи с трудящимися… У него был редкостный талант находить людям полезное дело, вовлекать их в общественную жизнь. Он был неистощим на добрые выдумки, которые порой превращались в радостные события для многих, становились известными всей стране. Вспомним знаменитую «Базу курносых», книгу ребят о себе…». «База курносых» — особая страница в творчестве Ивана Молчанова-Сибирского, заслуживающая отдельного разговора. Сам принцип, когда дети пишут книгу о себе, думаю, и сегодня был бы очень интересен. Максим Горький благословил когда-то этот, как бы сегодня сказали, проект.

Воспоминания о Молчанове оставили такие известные писатели нашей страны, как Марк Сергеев, Анатолий Преловский, Александр Гайдай, Леонид Кокоулин, Владимир Козловский и многие-многие другие. И при всей их разности, их роднит чувство глубокой благодарности судьбе за то, что в их жизни был такой человек и писатель, как Иван Иванович Молчанов. Легендарный писатель, творивший эпоху, живший ее чаяниями и сам ставший эпохой — в литературе и в истории.

1 И. И. Молчанов-Сибирский. Избранное: в 3 томах. — Иркутск: Сибирская книга, 2023.

Эдуард Константинович Анашкин родился в 1946 году в городе Хилок Читинской области. Окончил сельскохозяйственный техникум, историко-филологический факультет Ульяновского педагогического института им. И.Н. Ульянова. Автор публикаций в журналах «Наш современник», «Воин России», «Роман-журнал. XXI век», «Сибирь», «Сура», «Подъём», «Дон», «Родная Ладога». Лауреат премий им. Н. Гарина-Михайловского, В. Шукшина, Всероссийской литературной премии «Имперская культура». Живет в селе Майском Самарской области.