Отчий край великого писателя

- 03.12.2020

1

Путешествуя в древнейшие, колыбельные палестины человечества: седые холмы библейского Востока, пустыни египетские, тропические острова Индийского океана, — те манящие пределы, где в избытке солнца и преданий, Иван Алексеевич Бунин не раз обрекал себя на некраткое физическое пребывание вне родины. Иногда месяцами жил он вдалеке от России. И все же именно Россия — главное его «путешествие».

Познавая «тоску всех стран и всех времен», он искал и запечатлевал вечное, не подверженное явной суете и злобе дня, не исчерпываемое определенной — русской ли, палестинской, французской — географической пядью; ибо «…стремился обозреть лицо мира и оставить на нем чекан души своей»; всю жизнь тревожимый непреходящими тайнами и силами Божественного промысла, природы, космоса, неумолимой текучести бытия, любви, смерти, он однако не был ни вневремен, ни внепространствен.

Судьба распорядилась так, что ему, не принявшему «окаянства» — революционного слома России, последние свои тридцать с лишним лет, целую треть века пришлось жить во Франции — Грассе, Париже. Но притягательные зовы и токи Родины не давали ее забыть и десятилетия спустя после ухода, — вынужденно покинутую, он помнил ее неизбывно, зорко и благодарно. «Тысячи верст отделяют великий город, где мне суждено писать эти строки, от тех русских полей, где я родился, рос… Но стоит мне хоть немного напрячь мысль, как время и пространство начинают таять, сокращаться. Нет слов передать всю боль и радость этих минут, всю печаль и нежность их!»

«Воспоминания — нечто столь тяжкое, страшное, что существует даже особая молитва о спасении от них»; но, говоря так, Бунин не вспоминать не мог. «Вспоминается мне…» — это элегический зачин, вздох в ранних «Антоновских яблоках» стократно, то явственно, то приглушенно, затененно прозвучит и в поздних «Темных аллеях»; воспоминание — живое, с годами неугасаемое состояние бунинской души, наиболее частый и сокровенный звук в слове писателя. В его вершинном произведении — вдали от родины созданном романе «Жизнь Арсеньева» — именно через память, частную, единичную, а также родовую, национальную, наконец, и всечеловеческую, осмысляется жизнь отдельного человека, общества и страны «в мире круга земного»; именно через память, воспоминание осуществляется возвращение к вещественно покинутой, но не оставленной родине; да и возвращение более глубинное, духовно необозримое — тоже: в «Ионии и Китеже» он скажет, что именно воспоминание связует нас поколениями отцов, «воспоминание… религиозно звучащее во всем нашем существе, и есть поэзия, священнейшее наследие наше, оно-то и делает поэтов, сновидцев, священнослужителей слова, приобщающих нас к великой церкви живых и умерших».

Образ малой и большой Отчизны, давно ли неизбывной силами, просторами и богатствами, вновь и вновь, словно чаемый корабль, возникает в неизменно искреннем, ясном и точном бунинском слове. Слове печали и скорби, любви, ненависти и гнева. И надежды — тоже. Ибо если даже хоть одна душа помнит, хоть один человек любит, Родина еще не погибла, еще может восстать из духовных и материальных руин.

После отъезда из России писатель вновь и вновь мысленно и сердечно возвращается в Россию. Прежде всего, к роднику-истоку, географически предметному, — в срединнорусское подстепье, Черноземный край, земли орловские, липецкие, воронежские.

2

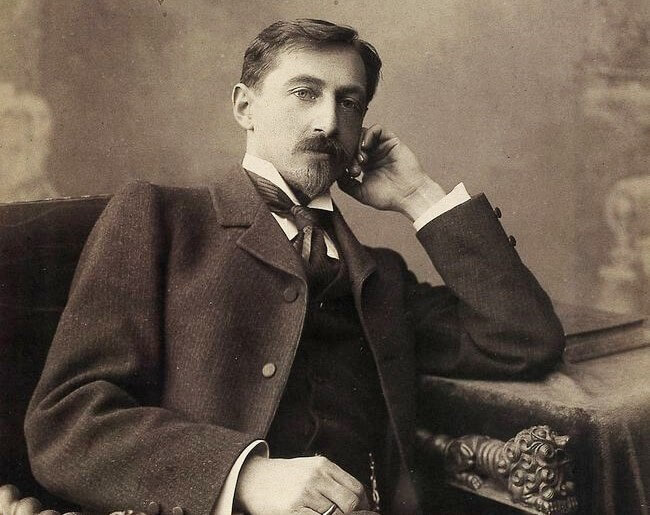

Не однажды, наверное, пытался разглядеть он самый ранний свой мир — Воронеж, где родился в 1870 году, в октябре — осеннем месяце, щедро плодоносном для культуры отнюдь не только местной, губернской: в осень здесь родились также и Кольцов, и Никитин — народные поэты «всея Руси».

По строгому и точному слову, Воронеж — случайность в судьбе писателя. Отец Бунина, без особой охоты покидая полевое имение, чтобы дать образование старшим сыновьям, мог бы на время осесть и не в Воронеже. Как бы там ни было, именно в Воронеже — первые будущим писателем услышанные домашние звуки и шорохи, шумы улицы, гулы близкой от дома железной дороги, первые краски, первые им произнесенные слова. И первый окоем — воронежский: с высокого приусадебного уреза открывалось в пестрых домишках и зеленых садах прибрежье — Терновая Поляна, Чернавский мост, Девичий и Акатов монастыри с их колокольнями и колокольными звонами, а дальше — река, пойменный, с лозняками луг, заречные слободы, а еще дальше — уходящая за горизонт степь.

В городе прошли три года его младенчества. Вспомнить из них некий полный день, восстановить канувшую чреду домашних событий, обретений, потерь он, взрослый, не мог, хотя не однажды являлось желание «хоть что-нибудь найти в пустоте памяти о том времени».

Крохотная из младенчества зарница, сохраненное начальной памятью: в дверях гостиной, из-за портьеры он тайком разглядывает сидящую на диване мать, красивую, для него, быть может, самую красивую на земле женщину, и в кресле — блистательного, с эполетами и орденами военного — своего крестного отца, о чем-то беседующих.

И более ничего ни о доме, ни о городе?

Дом стоял на избыве Большой Дворянской — главной городской улицы. Одноэтажный, с флигельными крыльями. На второй этаж был «поднят» уже после отъезда семьи Буниных. Таким — двухэтажным, кирпично-деревянным — и видят его нынешние воронежцы и приезжие. На тыльной стороне домика — угластые колонны, лестничка, балкон, виноградное плетение, — нечто особенное, даже романтическое.

Давно ли ломались копья в спорах о том, доподлинно дом — бунинский? Писатель, верно, мог бы предотвратить эти споры, назови он точный адрес своего начального крова. О колыбельном доме он мог разузнать заочно, в переписке, да и в свой единственный, в рассказе «Натали» отображенный приезд в Воронеж, будь он озабочен мемориально-биографическим устроением, или не отложи его, быть может, на потом.

Приезд Бунина, уже не с одной книги известного литературному, читающему миру, выпал на метельно-вьюжный январь 1907 года и был до обидного краток, о чем наш гость, приглашенный на благотворительный студенческий вечер воронежского землячества, много позже, в «Автобиогрифических заметках» 1950 года не преминет сказать чистосердечно и чуть иронически: «Приехал в темные зимние сумерки, в метель, на вокзале был встречен с шампанским, немало угощался и на вечере, и перед рассветом был снова отвезен на вокзал к московскому поезду уже совсем хмельной». Уезжая, быть может, надеялся еще побывать в родном городе. «Потом!» Но неистовствовала над Воронежем метель. А через десяток лет так замело-завьюжило, что не только ему не удалось удержаться в России, но и сама Россия, державная, монархическая, не удержалась.

Досужая затея — гадать, что бы написал Бунин о Воронеже, проживи в нем дольше, увидь его отроческими, юношескими, взрослыми глазами? Что бы в нем откликнулось? Порубежная крепость — преграда кочевому набегу? Своеобразная казачья столица? Или же — «великое корабельное строение», воронежская верфь, петровский парус, царева жесткая, дюжая длань? И разве не бунинское: «Россия! Помни же Петра. Петр значит Камень…» Существенный штрих: бунинское стихотворение «День памяти Петра» полностью цитируется в книге К. Зайцева «И.А. Бунин. Жизнь и творчество», изданной в Париже; и в этой же книге, с пером в руках прочитанной и одобренной писателем, имя царя-преобразователя появляется в собственноручной бунинской пометке; после авторских слов о матери писателя «из хорошего дворянского рода Чубаровых, утратившего… княжеский титул», Бунин на полях делает приписку: «По семейным преданиям, при Петре I, который казнил стрельца, полковника князя Чубарова, бывшего за Софью».

В исторических судьбах родного города были имена, бунинскому сердцу куда более близкие, нежели царь Петр. О поэте Никитине он еще в ранней литературной поре пишет признательное слово — «Памяти сильного человека», а никитинская «Русь» звучит и на страницах поздней «Жизни Арсеньева».

Воронеж в бунинской строке возникает нечасто. Не чаще, нежели Москва или Париж. Но в сердце, в памяти его? Только ли, когда родному городу выпадал предельно горький час, — как было летом сорок второго, когда попранный чужеземным нашествием Воронеж горел и умирал, — сын его с болью думал о нем, поверяя дневнику свою думу о нем, молясь и надеясь?..

3

Признание ясное, резкое, без поэтической недосказанности — «Сердцем помню только детство: все другое — не мое».

Детство — это полевая усадьба Бутырки (на странице художественного рассказа — Лучезаровка), куда семья Буниных, неостановимо беднея и разоряясь, вынуждена была перебраться из губернского города. Как отозвалась и сразу ли отозвалась в сердце трехлетнего ребенка подстепная, суходольная, самая что ни на есть глухомань? Вековечный простор во все концы света, у разрастающейся и уходящей вдаль балки — островок словно бы нечаянной человеческой жизни: по-русски широко разбросанные, по-старинному низко поставленные постройки: шитый тесом господский дом, людская изба, каретный сарай, рига. До соседней усадьбы — не докричаться.

В «Автобиографической заметке» 1915 года, жанре, казалось бы, исключающем всякое лирическое излияние, вдруг встречаем слова неожиданной тональности — томящие, бередящие чувство: «…в глубочайшей полевой тишине, летом среди хлебов, подступавших к самым нашим порогам, а зимой среди сугробов, и прошло мое детство, полное поэзии печальной и своеобразной».

Что тогда говорить о страницах собственно художественных, посвященных детству на полевой усадьбе? Едва не каждая фраза — живая полноцветная картина, каждый штрих — словно изваянный звук: «Пустынные поля, одинокая усадьба среди них… Зимой безграничное снежное море, летом — море хлебов, трав и цветов… И вечная тишина этих полей, их загадочное молчанье…» И далее — через несколько страниц: «Жаркий полдень, белые облака плывут в синем небе; дует ветер то теплый, то совсем горячий, несущий солнечный жар и ароматы нагретых хлебов и трав, а там, в поле… зной, блеск, роскошь света, там, отливая тусклым серебром, без конца бегут по косогорам волны неоглядного ржаного моря…»

Одинокий хутор. Одинокая усадьба. И одинокое детство — самое, может быть, одинокое изо всех детств в тогдашнем мире. Нет, не постоянное и не бытовое. Мальчика лелеяли ласковые глаза и руки матери, и нашлись дружки в соседних Выселках, и хороводил он с ними, и рассказывал от матери и дворовых услышанные сказки и предания, и знавал он ребячьи игры, в какие один не поиграешь, и пас он со сверстниками телят да жеребят, и бывал не в одиночку в ночном. И все же — одинокое детство! Наедине с непостижимыми Полем и Небом, ничем здесь не застимыми, величавыми, как в первый день Творения. Наедине с сумрачной тенью семейного разлада, той разраставшейся беды, какую чуткий детский глаз уловил, прежде всего, в отце, в непонятной его «тяге к самоистребленью», — когда он запивал по-черному, неделями пропадал на охоте и бог весть где…

В том детстве затерялась царапина, которую мальчик прочертил на тыльной, потаенной стороне зеркала, пытаясь увидеть и узнать нечто большее, чем в доме, на усадебном дворе и вокруг, пытаясь «хоть глазком заглянуть в неведомое и непонятное»…

На близкой дороге машины редки. Не будь их, вовсе легко вообразить себя во днях былых, во временах бунинских: они словно онемели, застыли здесь — все эти пустынные поля, редкие скирды, цветущие ромашки и васильки, далекие лещинники, высокие жаворонки. Лога, перелески. Древняя синяя даль. Но что проку в досужем воображении? При Катином верхе, да Безымянном, да Позднеевском отвершках глаз задерживается разве что на зарослях крапивы, сиротском островке сирени, сухожильных кустках шиповника, но не на усадебных постройках, поскольку последних просто нет. Лишь камни, валуны, подобье вала. Победоносно полыхает татарник — хозяин косогоров, пустырей, давней непаши.

Усадьбы не стало еще при «русской» жизни писателя, и родная, брошенная, запустелая пядь, которую сорокалетний Иван Алексеевич летом 1910 года вместе с женой и братом прощально навестил, не явилась ли печальной вдохновительницей начального звука в «Жизни Арсеньева», не вызвала ли неодолимое желание через слово, письменное, художественное, вернуть и сделать живым ушедшее, былое? Ибо «Вещи и дела, аще не написаннии бывают, тмою покрываются и гробу беспамятства предаются, написаннии же яко одушевленнии…»

При виде нюрнбергских соборов и дворцов Бунин однажды пожалуется своему племяннику, что, мол, разве так писал бы, родись не в Бутырках, безответно затерянных в подстепной глуши, а среди многолюдного готического великолепия Европы, и не имей в молодости нужды? Как знать? В подстепной глуши, «совсем в чистом поле, которого даже и представить себе не может европейский человек», не верней ли, не сокровенней, не бесконечней ли чувствовал он мир и себя в мире? Не поэтичней ли, наконец?

Наедине с Полем. Наедине с Небом.

«В лилово-синем море чернозема», может, дано ему было счастье: почувствовать землю как древнюю родину, где каждый ржаной, еще в древности росший колос и каждый, еще в древности живший человек родственны ему; ощутить исхоженную детскими ногами степную пядь как мир-космос.

4

В привычном круговороте деревенской жизни, согласуемом с круговоротом природным, детство длится обычно ровно и завершается исподволь. Но случается и облом его, резкий конец — от неожиданных потрясений: тяжкой болезни, потери близких, смены привычного семейного уклада, вынужденного расставанья с отчим кровом. Для будущего писателя не то что облом, но последний и драматический рубеж детства — Елец. Казалось бы, и не за тысячу верст от родного хутора, — одна губерния, один даже уезд, — а «впечатления далеко не радостные». В «Автобиографической заметке» Бунин объясняет их резкостью перехода «от совершенно свободной жизни, от забот матери к жизни в городе, к нелепым строгостям в гимназии». Последняя представлялась ему чуть не западней. Юный Арсеньев, как бы литературный двойник писателя, вспоминая гимназическое скудовременье, сравнивает свое положение с участью захомученного стригунка, на пашне влекущего борону; еще недавно он был волен и беззаботен, но его впрягли, его не спросясь.

Выросшего на степном просторе подростка угнетал и замкнутый, устоялый быт мещанских и купеческих домов, где пришлось жить и столоваться; окажись все ладно, не было бы вереницы сменных углов: у мещанки Ростовцевой на Рождественской улице, у мещанина Бякина — на Торговой, у одной из дальних родственниц. И даже — у кладбищенского ваятеля! Здесь и сам гимназист несколько зимних месяцев кряду лепил ритуально-погребальную всячину, едва ли высокого художества, но вполне с успехом попадавшую на монастырское кладбище.

В Елецкой гимназии, построенной и открытой, к слову сказать, в том же году, в каком и родился автор «Жизни Арсеньева», он поначалу учился не хуже многих. Но изначально восприняв ее распорядок как некое рабство, во власть которого он невесть зачем отдан, ранимо-остро переживая разлуку с родными, он постепенно и все чаще стал пропускать занятия, стал густо получать двойки, в третьем классе был даже оставлен на повторное проучение. Гимназия прямо-таки вгоняла его в болезнь. С рождественских каникул 1886 года в класс он уже не вернулся. «И на черта ему эти амаликитяне?» — грубовато-простодушное восклицание отца Арсеньева из одноименного романа вполне мог произнести и скорей всего произнес отец самого Бунина.

И все же Елец в судьбе писателя — не одно лишь постылое гимназическое учение. «Едва ли не самый цветущий и один из самых населенных уездных городов России» — такова общая характеристика Ельца в многотомной, изданной в начале двадцатого века настольной и дорожной книге «Россия. Полное географическое описание нашего Отечества», подготовленной плеядой ученых из рода Семеновых — родственников Буниных. Итак, «цветущий»… Богатый торговый оборот. Первый в России элеватор. Елецкая мука-крупчатка вагонами вывозится в российские столицы и губернии. Бунин, едва поступив на службу в редакцию «Орловского вестника», в 1889 году в обозрении «Мукомольное дело в Елецком уезде» напишет: «Елецкая и ливенская мука, а в особенности первая, давно известна во всех наших рынках, исключая разве самые северные». Не только на елецкую муку, вывозимую в отечественные и зарубежные немецкие, английские хлебохранилища, был живой спрос. Не только — на елецкие кружева. Мостовье, шагрень, махорка, чугун, свечи — все это Елец конца девятнадцатого века. Просторная базарная площадь с хлебными и железными рядами, гостиный двор, каменные дома, церкви — на всем размах, обустроенность, та спокойная, некрикливая сила, которую являла Россия в третьеалександровские времена, которую Бунин в чем-то увидел впервые в Ельце, погибели которой «в волшебно короткий срок» позже не переставал сокрушаться.

Впечатлял городок на Сосне и корнями историческими. Древнее Москвы, славянский оплот на окраине Руси, в ряду первых принимал на себя удары кочевых орд. Не однажды, наверное, будущий писатель бывал у надречной часовенки, поставленной в честь и память ельчан, побитых тамерлановым полчищем, стоял у обрыва, глядя на реку и, подобно повествователю своего романа, думая о том, что «даже и при печенегах все так же шла она». И разве не тогда прорастала в нем память генетическая, историческая, являлась кровная связь с пращурами, которые лишь на поверхностное чувство ушли бесследно?

И разве не здесь — в глухом переулке, в укромной церковке Введения во храм Богоматери — можно было во всю ночь, словно бы во всю жизнь, преклонив колени, слышать горнее: «Приидите поклонимся, приидите поклонимся… Благослови, душе моя, Господа», — слышу я, меж тем, как священник, предшествуемый диаконом со светильником, тихо ходит по всей церкви и безмолвно наполняет ее клубами кадильного благоухания, поклоняясь иконам, и у меня застилает глаза слезами, ибо я уже твердо знаю теперь, что прекрасней и выше всего этого нет и не может быть ничего на земле». Это здесь, разве что на другой улице, можно было взобраться на белую колокольню, обозреть город и окрестности словно бы на зеленой скатерти. И так — во всем величии! — увидеть белый свет, что потом мысленно взбираться сюда по каждому восходу солнца, брать в руки веревку, повелевающую колокольным билом. «Трудно раскачивать его, но нужно раскачивать сильнее, чтобы с первого удара дрогнул воздух. И когда ответят другие колокола, нужно позабыться, затеряться в бурных звуках и хоть на мгновение поверить, что «Бог не есть Бог мертвых, но живых».

Унизанный несметными церквями, Елец в атеистическое лихолетье поредел ими до неузнаваемости. И еще совсем недавно крушительство, доламывание продолжалось. Уже не только церквей… И разрушительство от «перестройки», и ложь политических обещаний, и пошлейший театр обещавших…

И все же! В доме, где жил гимназист Бунин, открыт первый в стране музей его имени, а на колокольню, благовесту которой любил внимать отрок, на колокольню, позже обезглавленную, обезъязыченную, вновь подняты колокола, и звоны их плывут над Ельцом, Быстрой Сосной, Черноземным краем.

5

Подвижниками и праведниками искони жила Русь, их стараниями удерживалось, хранилось, воскрешалось все доброе на нашей земле.

Людьми, преданными бунинскому слову, воссоздается усадьба в Озерках, поэтичных названием, памятью, трогательной укорененностью посреди бескрайнего поля.

Усадьба — имение бабушки по матери — у пруда сокровенная кромка ранней поэтической юности автора «Жизни Арсеньева»; о той поре он найдет необходимым сказать: «…необыкновенно много исписал я бумаги и прочел за четыре года, что прожил после гимназии в елецкой деревне Озерках». Исписанная бумага — роман «Увлечение», незаконченная поэма «Петр Рогачев», стихи. Первое его опубликованное стихотворение — «Нищий» — (журнал «Родина», 1887) — из Озерок. Прочитанное — отечественная словесность от Пушкина до Толстого, тогдашние журналы, а чтение и осмысление — под внимательно-поощряющим приглядом старшего брата Юлия.

Зримый очерк деревни, усадьба у заросшего осоками пруда, дом с крутоскатной крышей и цветного стекла окнами, вековая столетняя ель живут в бунинской строке, часто и спасительно являются мысленному взору писателя в его парижском и грасском далеке. Но и много ранее — тоже. В письме к Варе Пащенко (май 1891), своей возлюбленной, «девочке», «голубчику», «зверочку», — письме, по-юношески пылком, клятвенном, ничего не видящем, кроме двоих, Бунин не обходится без целебных Озерок: «…уеду, потому, что только дома успокоюсь. Там ведь хорошо: зелено, свежо и тихо; окна в моей «гостиной» открыты, ветер теплый, полевой, пахнет сиренью, в белой черемухе жужжат пчелы, а на пруде, под садом, раздаются только гулкие удары валька…»

Это ощущение — «зелено, свежо, тихо» — сохранилось и век спустя после того, как Бунин жил в Озерках. Во всяком случае, когда мы с Иваном Акуловым, писателем (его книги «Касьян Остудный» и «Крещение» — как трагические, уральской крепости памятники нашему крестьянину и нашему солдату), тогда, уже давным-давно, в августе 1987 года, приехали в Озерки, нас обоих захватило именно это ощущение. К гнезду бунинской юности уже вплотную подступались краеведы-подвижники, уже был выявлен ростверк усадебного дома, и зачинатель восстановления пенатного уголка показал его, рассказал о нем. Дальше Иван Иванович не стал ни расспрашивать больше никого, ни направляться от избы к избе в торопливом желании повидать поболее предметно-бунинского. Как стал у берега, где «зелено, свежо и тихо», так и стоял долго. Пруд платиново отсвечивал, давая прохладную радость гусиному, растерявшему по всей воде перо белому косяку, пыльно-привядшая заросль сирени спускалась к воде, на противолежащем берегу, на затравелом косогоре паслась белая лошадь, и казалось, что не достает только того, память о ком позвала нас сюда, но он вот-вот выплывет из-за куста осоки, снаряженный «под индейца»; а может, это его дожидалась белая лошадь?

Месяц спустя от автора «Касьяна Остудного» пришло письмо: «Как будто мы побывали в гостях у самого писателя… Теперь, на какой бы странице ни открыл его великую и правдивую книгу, все стало ясней, ближе, дороже, потому что все то, о чем писал Бунин, — святая, живая, вечная истина. И хочется верить; край, воспетый им, будет русской Меккой, где исстрадавшиеся люди найдут и покой, и сознание своей вечной доли мучиться и страдать и за себя, и за тех, кто отжил до нас и кто будет после нас… Жизнь для меня сделалась надежней: есть еще в мире Отечество, где нет греха посмеяться и не стыдно поплакать: родная земелька будет посмертно питать твой дух».

Озерки — последний собственный, семейный дом Буниных, и скоро в крайнем оскудении и разорении изойдет или изведет себя когда-то крепкий на Руси род. «Разлетается, душа моя, наше гнездо», — горестное это сетование, прежде чем стать строкой художественного повествования, прозвучало из уст отца, человека даровитого, широкого, душевно-щедрого, но и загульного, себя и родных не жалевшего, как бы подтверждавшего своей судьбой «страшные загадки русской души», «восстание на самого себя»… Не предельный ли штрих: усадебные ворота — последнюю собственность — отец уступил за бутыль с зелием и тут же, по единодушной памяти старожилов, распил ее с покупателем, слегка удивленным и вполне довольным?!

6

Разорялось семейное гнездо, распадался привычный уклад. Разъехались старшие братья. Вслед за ними покинул Озерки и девятнадцатилетний младший, приглашенный в «Орловский вестник». Но прежде чем устроиться в Орле, Иван побывал в Харькове, где работал брат Юлий. Не только сопредельные Черноземному краю харьковские нивы, но и пути-дороги Малороссии и Новороссии, да и всей Украины явились его благодатнейшим душевным переживанием. Он исходил, исплавал, изъездил ее дороги, реки и степи, словно бы ища былую молодость славянства. В разные годы он ночевал под небом Тавриды, жил в Полтаве, Одессе, шел по легендарным следам полка Игорева, плавал по Днепру, при виде Хортицы и порогов воодушевляясь славными и трагическими видениями прошлого. И он навсегда полюбил край, где, по слову Гоголя, «сердечней чувство и нежней славянская природа», и посвятил ему строки истинно прекрасные.

7

В Орле Бунин прожил меньше, чем в Воронеже, чем в Ельце, а между тем…

Ему, уже немолодому, приснился сон, о котором он посчитал возможным рассказать знакомому литератору в дни своей поездки по Прибалтике: «Не так давно видел себя во сне молодым, веселым, на берегу Орлика… Когда я вспоминаю о Родине, передо мною прежде всего встает Орел».

Наверное, так и должно было быть. Орел — город его ранней поэтической строки и ранней поэтической любви, пересекающе породненных. Здесь увидел свет его первый стихотворный сборник. Здесь в 1896 году в «Орловском вестнике» публиковалась им переведенная на русский «Песнь о Гайавате» Генри Лонгфелло, — за классически ясный перевод индейского эпоса поэт был удостоен первой из трех ему врученных за литературную деятельность Пушкинских премий Российской Императорской Академии Наук. Здесь встретил он свою первую, настоящую по силе пережитого любовь, здесь с Варей Пащенко, в образе Лики обретшей жизнь долгую, чтоб не сказать бессмертную, перечувствовал и медовые, и полынные месяцы.

Было: «Тишина, сады, милое светлое утро губернского степного города». И молодой, еще никому не известный Бунин под густо падающий с приречья звон, волнуясь, с замиранием сердца замедлил шаг, остановился на тенистой улице за главной площадью, у длинного серого дома, где размещалась редакция «Орловского вестника». А позже и часто, закончив рабочий день в газете, где кем ни был: корректором, выпускающим, передовиком, обозревателем, помощником редактора, — он часами гулял по городу, если только это можно назвать гуляньем; он стократ и тысячекрат исходил Волховскую — главную губернскую улицу, забредал на низы Пушкарской слободы, поднимался на крутой берег Орлика, к «Дворянскому гнезду», едва не каждодневно бывал на Тургеневском бережке, в городском саду, еще бродил по улицам Карачевской, Московской и иным, еще заглядывал на вокзал; и всюду — наблюдал, изучал, запоминал, чтобы после всему увиденному дать новое существование на художественном полотне. И действительно, Орел элегически-благодарственно и так точно, зримо запечатлен в жизнеарсеньевском повествовании, что и после всех смут, войн, потрясений он в бунинской строке и благодаря бунинской строке сохраняет полнокровное и полноцветное бытие губернского города с неспешным сословным укладом, колокольным звоном, «грузным обильным благосостоянием».

И сам Орел оказался памятливей, нежели другие города, оставившие приметы на бунинской судьбе и, в свою очередь, ею помеченные. Еще в 1957 году в музее писателей-орловцев «отпочковался» бунинский зал, в столетнюю годовщину писателя установлена первая в крае мемориальная доска, наконец, в 1991 году открыл двери и литературно-мемориальный музей, может, наиболее полноемкий из немногих существующих бунинских: в нем более шести тысяч единиц хранения. Безличное, мало о чем говорящее сочетание: единица хранения. Но когда видишь из парижского кабинета стол, за которым Бунин писал строки о Чехове, такая «единица хранения» не может не взволновать.

Музею с первого дня тесны залы. Всего, хранящегося в запасниках, ни в час, ни в месяц не проглядишь, тем более, не изучишь. Не специалисту и не исследователю нет нужды, разумеется, погружаться в это море музейных фондов, до последнего экспоната разглядывать музейные стены. Взглянуть хотя бы на две вещи. Юношеская тетрадь с «сочинениями стихотворными» из Озерок (молодость, жажда завтрашнего, надежда) и фотопортрет писателя (в глазах — усталость, скорбь), косо по снимку — бунинский почерк: «После пережитого в Одессе, первый год в эмиграции». Сколько еще будет этих годов на чужбине и сколько пережито будет — и дни зарубежной славы, и не знающая рубежей война, и скудное парижское доживание! Но и между названными, в нескольких шагах друг от друга соседствующими бунинскими вещами — словно бездна, бесконечность. Достаточно поглядеть на них совокупно, чтобы вдруг, как бы в один миг и взгляд, увидеть всю большую бунинскую жизнь и трагический отсвет на ней, преходящей. И лишь изголовная икона Иоанна Богослова с учеником, которая всегда сопутствовала Ивану Алексеевичу, всегда была с ним, дает и здесь отсвет иной — умиротворяющий и вечный.

Улицы Введенская, Садовая, Борисоглебская, Зиновьевская, переулки Георгиевский, Узкий — здесь он служил, квартировал, жил. В летний вечер пройдешь по ним, пристрастно и словно впервые вглядываясь в силуэты вечернего Орла, не в силах не поддаться магии бунинского слога, не в силах не вспомнить: «В небе мучили очертания крыш старых домов, непонятная успокаивающая прелесть этих очертаний. Старый человеческий кров — кто об этом писал? Зажглись фонари, тепло освещались окна магазинов, чернели фигуры идущих по тротуарам, вечер синел, как синька, в городе становилось сладко, уютно…» На Волховской, без трамваев и машин, полностью отданной пешему человеческому потоку, на Волховской, выложенной брусчаткой, украшенной посреди рекой цветов и чем-то напоминающей улицу южного города, сохранились не только дома бунинского времени, но и сам дух тех дней с их необъяснимым невнятным присутствием.

А от вокзала, где «великий пролет по всей карте России», — когда едешь поездом в сторону Ельца и проезжаешь те же станции и полустанки, какие в молодости проезжал и автор «Жизни Арсеньева», а они, и окрестные деревни все такие же, кажется, сиротски затерянные, невольно начинаешь томиться мыслями о Родине. Что с нею случилось? По чьей злой силе обрушена на нее долгая беда? Или наказываются грехи наши? Что завтра ждет нас?

Глядишь в вагонное окно, мучимый нерадостными мыслями, и видишь — и час, и два, и всю ночь под месяцем видишь «косыми буграми идущие мимо поля».

Покамест еще поля России…

8

Близ старинной Чернавской дороги, через увалец от Озерок, в версте от них — Каменка. Каменка-Бунинская. Прообраз Суходола — деревни из одноименной повести, а повесть — словно погребальная дворянскому роду. И название — говорящее, наводящее на историческую параллель: высохшее русло реки, иссохшее древо российского дворянского рода.

В «Суходоле» писатель поведал семейные предания, и жутко читать, как текла суходольская жизнь, какие сны терзали Суходол, как в травяной, соломенной глуши гибла поруганная молодость кроткой Натальи, как в непогоды стонал, словно немощный старик, господский дом, как «заметали его вьюги, насквозь продувал морозный сарматский ветер», как в ночь, подпаленный молниями, он концесветно горел.

Бунин и своими глазами захватил выморочный конец; наезжая в Каменку, видел двоюродного своего брата, который убивал дни водкой, охотой, тоской. Видел, знал писатель и тех, чьи «жизни так похожи друг на друга, так скудны и бесследны. Ибо плодами трудов и забот их был лишь хлеб, который съедается. Копали они пруды в каменистом ложе давно иссякнувшей речки Каменки, но пруды ведь ненадежны — высыхают. Строили они жилища. Но жилища их недолговечны; при малейшей искре дотла сгорают они…»

Мелкопоместным и крестьянам выпало жить бок о бок, на одном поле, и так сталось, что участь их была общей, и бесконечные нужда и разорение — повсеместными; трагическая участь дворянской усадьбы и трагическая участь крестьянской избы переплелись кровно, как сестринские судьбы; и на общем веку их, как на долгой ниве, все было — солнце и мрак, праздник и поденщина, мир и смута, добро и вражда, понимание и непонимание.

Четверть века назад с писателем Юрием Гончаровым мы предприняли поездку по елецко-приелецким бунинским уголкам, и долее всего, с ночевкой, пробыли в Каменке. Исходили все лога, верхи и косогоры, расспрашивая и разузнавая у самых древних; на бумаге восстановили образ усадьбы, она располагалась на выезде из деревни, у просторного выгона: господский дом, флигель, конный двор, ледник, амбары, рига, сад; а вокруг — вал, а по границе — березы, заросли черемухи и сирени. Видя нашу основательность, истовую дотошность в расспросах и поисках, иные из старых крестьян посмеивались, рассуждая шутливо как бы мимо нас, но для нас. — «И чего он во Францию подался? Земля там лучше или женщины покраше?» — «Хитры господа, поспешили за границу, нам сыру-суху-земельку оставили, вот и мучайся с нею!» — «За что боролись…»

Позже в Центрально-Черноземном книжном издательстве вышли в свет «Предки Бунина». Это историко-исследовательское повествование Юрия Гончарова, где добротно сочетались документ и художественный слог, сопровождалось фотографиями, снятыми в нашей поездке по бунинским местам, — на снимках были и Георгиевская церковь, при которой навсегда затерялась могила отца Бунина, и деревни под соломенными крышами, и глухая сирень на былых усадьбах. Испытав цензурных ножниц, книга все-таки была отпечатана; как вдруг «сверху» поступило распоряжение изъять, то есть попросту вырвать из тиража весь фотоблок — два десятка на мелованой бумаге страниц. У тогдашнего главного идеолога области вызвали крайнее неприятие и раздражение бедные, забвенные виды — полуразрушенная церковь, избы под соломенными крышами и та сирая затерянность деревень, которая невольно выдавала себя на «крамольных» снимках. А где технический прогресс в колхозной деревне? Где многотонные, с двухметровыми колесами трактора? Где телеантенны над железными крышами?..

Как будто этим все решалось!

Сменяются календари, а с ними и власти — разрушающие и созидающие, запрещающие и разрешающие…

Липецкий писатель Владимир Петров в 1995 году выпустил в свет хорошую книгу «Под небом Суходола». Грустно-поэтическое и пристально-строгое повествование. На обложке — фотография многострадальной Георгиевской церкви, на снимках внутри — бунинские деревни, избы под соломенными крышами, глухая сирень на былых усадьбах. А текст — картины, приметы, штрихи вчерашнего и нынешнего бытования деревни и страны. И сколь же малорадостно то, что наследует грядущий век на этих необозримых просторах. Обмелевшая речка, распаханная пойма, безлюдность… В правде всегда есть горечь. Теперь, после всего, что за последний век пережил крестьянин и переживает поныне, видишь окончательно, что судьба деревни, судьба землепашца безмерно трагична; может быть, испытательно трагична; а страны, не умеющие или не желающие хотя бы не мешать крестьянскому миру, не ломать его, утрачивают свою сущность и становятся иными…

9

Бунинское подстепье — словно метафора ухода. И жестокая реальность ухода; сколько деревень сошло с земли и карты, сколько — доживает свой век. И какие деревни — с сильными корнями, с историческими именами!

Кропотовка. Деревня, которой уже нет. А это здесь жил, страдал и закончил свои земные дни отец Лермонтова, да и сам поэт бывал здесь не раз. Да и пусть безвестного народу не два и не три поколения рождались и умирали здесь.

Когда Бунин в «Жизни Арсеньева» писал грустные строки о Кропотовке, о загадке Лермонтова, деревня еще была живая, еще не подверглась фашистскому разоренью, в каком сгорела и лермонтовская усадьба. Самое же сокрушительное разорение настигло Кропотовку после войны — в необъявленной, но реальной войне против русской деревни, сотни лет деятельно жившей, растившей хлебопашца и защитника Отечества и вдруг, по «начертанию» академически-чиновных столпов, ставшей неперспективной.

В нескольких верстах от угасшей Кропотовки — угасшее село Шипово; холодные очаги, настежь раскрытые, как при бегстве, двери. Осколочно-больно видеть храм невдалеке, посреди пустынного безлюдного поля: храм — словно окаменелый задушенный крик! Здесь долго еще после войны держалось и кладбище, и покоилась плита над прахом отца Лермонтова. Ни могильной плиты, ни кладбища.

Здесь, где пересеклись шаги вдохновенных сыновей России, словно бы открывается сердечному взору и благодать этого срединно-русского края, и горестная, сиротская его незащищенность.

Драма имен. Драма времен. Драма пространств.

10

Но когда попадешь на Воргол, захватывает иное ощущение — чего-то непреходящего, несокрушимого, вечного.

В самом слове — эпическая, былинная, древняя мощь! Василий Песков, автор замечательных книг о природе отечества и зарубежного мира, знаменитый журналист и писатель-эколог, на что полсвета повидал, а здесь был радостно удивлен: в сотне верст от малой родины — и такое диво! Василию Михайловичу выпало побывать и у Гранд-каньона, и на ледяном плато Антарктиды, и у других величавых «полотен» природы на всех континентах, и все же эти могучие плитняки, известняковые пласты — Воргольские скалы, эта чистая, ветлами полускрытая речка, эта деревушка наверху с поэтическим названием Рябинки явились как сокровенная и душевная радость.

А неподалеку, все на той же речке Воргол — большое одноименное село, где когда-то, в совсем молодые свои дни, Иван Бунин гостил в имении Бибиковых у друга своего Арсения, где встречался с Варей Пащенко, где был сад, акациевая аллея, в которой раздавались их влюбленные голоса. И через век после того не хочется здесь знать о том, что акациевая аллея — всего лишь поэтическая минута и что бунинский друг «увел» его возлюбленную; но не смог увести ее ни из бунинского сердца, ни из бунинской строки.

11

«Суходол» — внеисходная повесть каменская — написан в Васильевском, что в десятке километров от Каменки. Васильевское, прежде усадьба в селе Глотово, — теперь часто пишут сдвоенно: Васильевское-Глотово, — так пришлось по душе писателю, что долгие годы подряд он наезжал сюда и жил здесь, бывало, месяцами.

В селе большом и добротном, у заросшей осоками и ветлами речонки Семенек располагалась усадьба. Принадлежала она Пушешниковым, родственно близким бунинскому корню. Длинный одноэтажный дом с восемью окнами, фруктовый сад, липовые аллеи, с дальних ли земель забредшие пихты, старые сосны и молодые елки вдоль низкой ограды, невдалеке церковь. Молчит полуразрушенный храм. Усадьба не сохранилась. А для писателя долгие годы здесь был заветный, радостный приют. Вера Николаевна Муромцева-Бунина говорит об этом так: «В 1900–1904 гг. душевного покоя у И.А. не было, жизнь он вел беспорядочную… Только уезжая в деревню, теперь чаще в Васильевское, к своей кузине С.Н. Пушешниковой, начинал вести он здоровый образ жизни и не брал в рот вина… В деревне он преображался. Разложив вещи по местам в угловой, очень приятной комнате, он несколько дней, самое большее неделю, предавался чтению журналов, книг, Библии, Корана, а затем незаметно для себя начинал писать».

Бунин в своих беседах и дневниковых записях неизменно благодарен усадебному гнезду в Васильевском. «Деревенскому дому, в котором я опять провожу лето, полтора века. И мне всегда приятно чувствовать его старину»; это последнее его лето в Васильевском: запись от 27 июля семнадцатого года. А годом раньше предрек: «Вот встанет бесноватых рать и, как Мамай, всю Русь пройдет…» Сбывалось! И скоро заполыхают близкие усадьбы. Одоленные войной и порухой, сбитые с толку смутовременьем, подстрекаемые дезертирствующей пьянью, тяжело, угрожающе заугрюмеют глотовские мужики. И «барин» — от беды подальше — в осенний день семнадцатого года спешно покинет Васильевское; «прекрасная старинная усадьба» и ее благодарный гость расстанутся навсегда.

Незабываемыми картинами легло в рассказы многое, здесь — на местных ярмарках, в избах, на полях — услышанное и увиденное; передуманное и перечувствованное в дальних прогулках за Кресты, в полевой простор, где за ржаными, к горизонту уходящими хлебами, угадывались деревни его детства.

У каждого большого писателя есть свое Болдино. Бунинское Болдино — Васильевское. «Суходол», «Господин из Сан-Франциско», «Подторжье», «Сны Чанга», «Древний человек», «Крик», «Веселый двор», «Снежный бык», «Иудея», «Страна Содомская», стихи… И, конечно же, — «Деревня».

12

Долгий, невесть где начинающийся и где кончающийся лог… И вот она, Огневка! Горько прославленная Огневка — прообраз бунинской «Деревни». Сюда, в имение, которое обустроил брат Евгений, писатель не раз наезжал, плодотворно работал, здесь написал «Листопад»…

Кругом пустынно и малолюдно…

13

Выросший на деревенском подворье и в поле, среди разорившихся мелкопоместных и вконец разорившихся мужиков, Бунин знал деревенскую жизнь, — а именно она осознавалась им более всего народной, — знал не понаслышке и не по книге, не как тот народолюбец, который «за всю свою жизнь не видел, как растет рожь, и ни с одним мужиком не разговаривал…»

Бунинская «Деревня», повесть глубоко историческая и глубоко современная, сказала трудную, безрадостную, исполненную боли и «любви-ненависти» правду о великой деревенской стране. Писатель сожалел, что никто по выходе повести не разглядел ее глубинного, трагического смысла: в ней, как мнилось ему, уже предвещались «окаянные дни». Когда же последние, все подменяя, сламывая, выжигая, страшным смерчем сотрясли страну, Бунин, до того представивший тягостнейшие картины вымороченной деревни, часто обессмысленного ее бытия, Бунин, — вот уровень честности человека и художника! — напишет: «Нет, вероятно, еще можно было спастись. Разврат тогда охватил еще только главным образом города. В деревне был еще некоторый разум, стыд».

Три революционных года — три последних своих в России — Бунин назовет «окаянными днями» и именно так — «Окаянные дни» — озаглавит свои беспощадные записки о том времени. Незадолго до того, как покинуть Россию, часть одесских записок из «Окаянных дней» он надежно запрячет — закопает в землю; да так закопает, что уже не сможет их найти перед спешным отплытием из Одессы.

Но сами окаянные дни в землю не закопаешь. Они имеют свойство возвращаться.

14

А Бунин, после спешного отъезда из Васильевского, вернуться в край, где создавались «Деревня» и «Суходол», уже не мог.

Перед тем еще успел попрощаться с уездным Ефремовым, где не раз бывал у брата Евгения, — тот, как не заладилось у него с мужиками деревни Огневка, в 1906 году приобрел на конце города кирпичный дом с флигелем и садом; в том доме доживала свои дни и скончалась мать, и писатель, прощаясь с покидаемым родным, запишет: «там, в роще лежит мама, которая так просила не забывать ее могилы и у которой на могиле я никогда не бывал».

Но чутко-покаянные, горько-трагические слова позже пошлет ее праху из своего далека в своей великой книге.

Пространственный российский государственный круг убывал, стремительно сужался и бунинский отечественный круг и за три года обратился в точку — вне родины.

Уже не будет в жизни писателя ни украинской Полтавщины, ни белорусской Клеевки, прежде даривших ему отдохновенье и вдохновенье, не будет и вольных поездок по России, разве что вынужденных, вроде поездки в Тамбовскую губернию, где его творческие выступления вознаграждались далеко не лишними по той поре окороками.

Последний отечественный притул — Одесса, здесь завершались и в судьбе, и в строке «Окаянные дни»; разумеется, не завершались, поскольку они явление отнюдь не именно русское, и мир они терзают так или иначе с времен древнейших.

А затем — Константинополь, София, Белград и на всю оставшуюся жизнь — на треть века — Париж, Грасс, Париж.

И на чужбине он создаст «Жизнь Арсеньева». Но — всемирное бедствие — снова Мировая война, и он скажет: «Мир погибает. Писать не для кого и не для чего». И все же напишет «Темные аллеи».

И больной, умирающий, откажется от чужой крови, ему необходимой для лечения; во всем — и духом, и сердцем, и кровью — захочет уйти Буниным.

Простой, массивный строгий крест, напоминающий обетные кресты, которые ставили наши предки в память погибших с ливонскими и тевтонскими рыцарями, стоит на его могиле на русском кладбище с французским названием — Сен-Женевьев-де-Буа.

15

Память о большом человеке, разумеется, не измеряется и не исчерпывается числом памятников, музеев, мемориальных досок. Ибо последние — материально воплощенная память. Но есть еще и высшего рода память — духовная, нравственная, народная. В старину называлось: храм в душе. Когда читают писателя, знают его сокровенное слово — то лучшая память о нем.

До 1970 года, — Бунину тогда исполнилось сто лет, — не было ни памятников и музеев, ему посвященных, ни даже скромных мемориальных досок. Но бунинские произведения издавались и широко прочитывались, реку духовной жизни общества уже подпитывал и сильный родник бунинского наследия. А ныне есть и музеи, и памятники. И все же — речь о большем.

Автор этих строк не однажды писал о том, что пора бы уже быть в Черноземном крае Бунинскому литературному заповеднику. Именно литературному заповеднику, который бы объединил, воскресил, явил целостный мир бунинского слова, дал многогранное представление о русской словесности и культуре. Через имена, звуки, краски; через нивы, холмы, реки; через старинные избы, песни и усадебные пепелища.

Отчий бунинский край — и родной очаг, и криница творчества, и художественный образ. Он образ России самой. Он таил и являл писателю некрикливое, ни с чем не сравнимое очарование — очарование полевой природы, быта уездной Руси, бедных, тихих тружениц-деревень, многозвучия и многоцветия родного языка. Он дарил вдохновение не одному только Бунину.

Вспомним тех, кто знавал это счастливое, навеянное родными полями и дорогами вдохновенье, тех «очарованных» Черноземным краем бунинских предшественников и современников, кого писатель любил, чьи строки и судьбы волновали его. Их «гнезда» — по всему краю. На воронежской земле — Кольцов, Никитин, Эртель, на курской — Фет, в орловско-липецком подстепье — Анна Бунина, Тургенев, Лесков, Семенов-Тян-Шанский, Левитов, Жемчужников, на Тамбовщине — Державин, Боратынский, Рахманинов…

Тамбовскую губернию Бунин проезжал лишь однажды, незадолго до безвозвратного своего отъезда. Но «в тамбовском поле, под тамбовским небом» некогда располагались наделы и усадьбы его дедов и прадедов, и мыслями, и чувствами он, верно, не раз навещал Тамбовщину. И разве не о ней думал, когда вспоминал «глагол времен» великого поэта и кратковременного тамбовского губернатора Державина, или когда размышлял о сумеречной музе Боратынского с его начальной любовью к родным тамбовским степям, или когда слал мысленный привет Рахманинову, для кого тамбовская Ивановка, та Ивановка, где композитор создавал бессмертные «Колокола», концерты, симфонии, где написал и замечательные романсы на бунинские стихи, стала словно бы второй его родиной?

Породненные творческие пути-судьбы автора «Суходола» и автора «Всенощной» — живая и драматическая страница отечественной культуры. Уже на исходе жизни Бунин в нескольких, теперь постоянно цитируемых строках, рассказал о первой встрече с Рахманиновым в самом начале века. Ночная крымская набережная, полная свежести черноморская волна, высокая волна молодости — разговор о Пушкине, о прекрасном и вечном; «Будем друзьями навсегда!»; встречались однако — и в России, и позже во Франции — редко, чаще случайно и ненадолго. Но всегда были словно бы рядом и вместе. Утратив прежнюю самодержавную, монархическую Отчизну, оба ушли на чужбину. Ушли, мучительно любя и мучительно помня родину, вспоминая среднерусские холмы и суходолы с разбросанными по косогорам, в логах и у берегов рек тихими труженицами-деревнями, вечернюю перезвонную перекличку сельских и уездных колоколен, зеленые перелески в желтом разливе хлебов, — все то, что было Черноземным краем.

И не Москва, не Одесса, не Париж, а именно подстепный, черноземный, срединнорусский край одухотворенно и навечно прописан в «Жизни Арсеньева» — одной из вершинных книг отечественной словесности, поистине, религиозной поэме о старой, ушедшей России, а может быть, и о России непроходящей, метафизически вечной.

Реальные «пристани» бунинского заповедника — Воронеж, Орел, Елец, Озерки, Каменка, три Воргола, Огневка, Измалково, Становое, Васильевское, Ефремов… Здесь приходится ставить горестное многоточие. Потому что многие деревни и хутора, знавшие Бунина ребенком, отроком, взрослым, ушли — как и не были. Жилое, Смыгаловка, Выселки, Осиновые дворы, Коллонтаевка, Предтечево, Шипово, Скородное — где они? Как опустошающее-тягостно видеть церковь посреди безлюдного поля: словно концесветный символ она! Где те люди, древние старики, которые могли бы рассказать больше, чем знаем сейчас?..

Перелистываю записные книжки давних лет, привезенные из поездок по бунинскому подстепью. Часто, меж спешными, обрывистыми записями увиденного и услышанного, натыкаюсь на адреса, имена людей, еще помнивших бунинский мир; и словно ранюсь. После встреч с некоторыми — в записной книжке «зарубки», вроде следующих: «расспросить еще…», «побывать здесь вновь!..», «встретиться в следующий раз». Увы, следующий раз — не существует. Уже не существует. И видевший Бунина уже не поведет тихими полями, останавливаясь, говоря: «Здесь были Выселки… А здесь Смыгаловка…» Ушли деревни. Ушли люди. «Лишь слову жизнь дана» — бунинское слово остается с нами.

В Воронеже еще в семидесятых в литературной серии «Отчий край» был издан сборник бунинских произведений. Пора бы на родине писателя подготовить полное собрание его сочинений, да и иное — «бунинское»: его рассказы и стихи, созданные в Черноземном крае или навеянные им, воспоминания об авторе «Деревни», документальные о нем повествования, литературные маршруты и карты, путеводители, библиографические указатели.

Духовная жизнь движется творчеством, культурой, памятью. Писатель — их творец, носитель, передатчик в будущее. Если он, разумеется, подлинен и народен. Ни один корешок, ни одно звено памяти, ни одна честная, здоровая традиция не могут быть оборваны и разорваны бесследно. Дни, когда образуется обрыв и разрыв, — окаянные дни. В непрерывности духовного бытия реальность и противостоит мороку прельстительных и гибельных химер.

Обращаясь к ушедшим, мы продолжаем непрерывное историческое бытие.

Виктор Викторович Будаков родился в 1940 году в селе Нижний Карабут Россошанского района. Окончил историко-филологический факультет Воронежского государственного педагогического института. Прозаик, поэт, эссеист. Лауреат литературных премий им. И.А. Бунина, им. А.Т. Твардовского, им. Ф.И. Тютчева, журнала «Подъём» «Родная речь» и др. Основатель и редактор книжной серии «Отчий край». Почетный профессор Воронежского государственного педагогического университета. Заслуженный работник культуры РФ. Автор более 30 книг прозы и поэзии. Член Союза писателей России. Живет в Воронеже.