«Нет на земле ничтожного мгновенья…»

- 04.04.2025

В последней трети прошлого века в Воронеже издавалась уникальная книжная серия «Отчий край», объединившая под своим пологом имена, составившие бы честь любой европейской литературе: Державин, Веневитинов, Станкевич, Боратынский, Кольцов, Никитин, Фет, Лесков, Бунин, Пришвин, Платонов, Замятин… Книжная серия стала первой среди подобных региональных серий страны. А первым в этой серии был издан Евгений Боратынский.

1

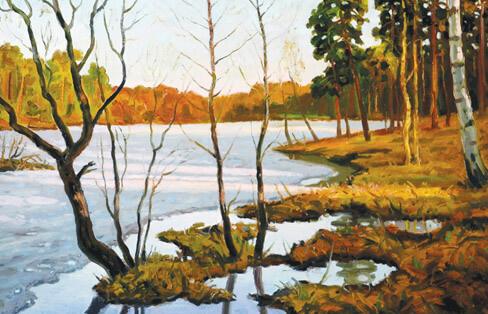

Трудно, казалось, было найти что-либо печальней того вида, какой открылся автору этих строк при первом посещении Мары (Вяжли) — имения Боратынских на Тамбовщине — в конце шестидесятых годов двадцатого века. Усадьбы не было и в помине, чахлый лесок по глубокому оврагу ничем не выдавал былого течения обустроенной культурной жизни. Даже мысленному взору не давалось высмотреть на кромке оврага большой, похожий на замок дом, мощенную камнем дорогу через урочище, сад и парк — былое и ушедшее устроенье. Разве что фамильное кладбище, варварски порушенное: больно было видеть сваленные по косогору, в бурьянах, надмогильные черные камни с четко выбитой высокой фамилией Боратынский (не Баратынский, как искаженно и неблагозвучно печаталась фамилия поэта на сборниках его произведений и в учебниках литературы). На мое утешение, несоизмеримое с горечью от увиденного, мне тогда встретилась дочь последнего управляющего имением Мара, и с рассказом преклонных лет женщины, помнившей начало двадцатого века, словно бы ожили и пустынный бугор, и чахлый лесок — зазвучали былыми голосами.

Здесь, в Маре, среди тихих просторов тамбовской глубинки-степи, у берегов Вяжли, родился, провел детские годы и подолгу жил уже взрослым Евгений Боратынский, поэт, который дал мощное теченье русской философской лирике и о котором Пушкин сказал: «Баратынский принадлежит к числу отличных наших поэтов… Мыслит по-своему, правильно и независимо…» И еще его же слова о Боратынском: «Никогда не старался он угождать господствующему вкусу и требованиям мгновенной моды, никогда не прибегал он к шарлатанству, преувеличению для произведения большего эффекта… он шел своей дорогой один и независим».

2

Будущий поэт получил хорошее домашнее образование (занятия музыкой, рисованием, чтение «Илиады»; первые свои стихи не на русском, а на французском).

Двенадцати лет Боратынский был принят в Пажеский корпус в Петербурге, но не окончил его; отроческие шалости, лжеромантическая игра в Общество мстителей завершилась кражей — проступком, который стал поистине нравственным наказанием для чуткой души. Боратынский, по распоряжению царя исключенный из Пажеского корпуса, тяжело, до нервической горячки, пережил случившееся.

В 1818 году он поступает на военную службу — рядовым. Полк квартировал в северной столице. Здесь он познакомился с Дельвигом, а через него — с Пушкиным, Кюхельбекером, Рылеевым. В 1820 году поэта переводят в другой полк — в Финляндию, и пять лет длится постылая служба в суровом краю, где «граниты финские, граниты вековые…» И только в 1825 году, выслужив офицерский чин и уйдя в отставку, он возвращается в Петербург. Возвращается уже известным поэтом. В литературной среде у многих на устах его шедевры: «Ропот», «Финляндия», «Признание», «Разуверение» («Не искушай меня без нужды…») «Разуверение» положил на музыку Глинка, и романс стал всенародно любимым.

В 1827 году выходит первый сборник стихотворений Боратынского. Предельно требовательный к мысли и слову, художественно мысль выражающему, поэт писал, естественно, без торопливости и поденных строк.

В литературе, журналистике, критике набирали разбег торгашеские нравы, и Боратынский, так же как Пушкин, Гоголь, Вяземский, Чаадаев, Киреевский, противостоял натиску торговой логики. «Наши журналисты стали настоящими литературными монополистами; они создают общественное мнение, они ставят себя нашими судьями при помощи ростовщических средств, и ничем нельзя помочь! Они все одной партии и составили будто бы союз противу всего прекрасного и честного».

Верно радуя ответственного читателя строками, в которых глубина мысли сочеталась с красотой слога и чувством нравственной и художественной правды, поэт публиковался редко. После изданных двух поэтических сборников с распространенным внепоэтическим названием «Стихотворения», поэт опубликовал еще один, последний сборник с названием явно красноречивым — «Сумерки». Впрочем, так назывался тенистый укромный уголок в мурановском парке. Сборник действительно «сумеречен», окрашен мрачными тонами, исполнен трагических предчувствий. «Век шествует путем своим железным…» Белинский не принял дух сборника: критик веровал в прогресс. Но прошло полтора века, и видно, сколь трагедийно-проницательна, сколь мужественна была художественная мысль поэта. Разумеется, и душа — тоже.

3

Мара — страна детства и отрочества — всегда оставалась для поэта мысленной обителью, нравственным пристанищем, воплощением семейного счастья, заключающего понимание, сострадание, соучастие. Память о малой родине — чистый, проникновенный звук: «…я возвращуся к вам, поля моих отцов… О дом отеческий! О край, всегда любимый!».

Возвратясь в Мару после чуть ли не десятилетней разлуки, он писал:

Судьбой наложенные цепи

Упали с рук моих, и вновь

Я вижу вас, родные степи,

Моя начальная любовь.

Степного неба свод желанный,

Степного воздуха струи,

На вас я в неге бездыханной

Остановил глаза мои.

Но мне увидеть было слаще

Лес на покате двух холмов

И скромный дом в садовой чаще,

Приют младенческих годов.

Через годы Боратынский, в осенний свой приезд тронутый печальным видом урочища с запахами увядания, дождем падающих листьев, с постройками, к которым уже прикоснулась тяжелая длань времени, создает знаменитое «Запустение».

Ища свое былое, поэт идет «с годов младенческих знакомыми тропами» и видит, что в пруду, некогда глубоком, воды его детства изошли, одряхлел мост через овраг и сотлела беседка, каменный грот «постигнут разрушеньем», и сами тропы — его первые шаги в окрестный мир — медленно зарастают травами.

В осенней наготе стояли дерева

И неприветливо чернели;

Хрустела под ногой замерзлая трава,

И листья мертвые, волнуяся, шумели…

Что ж? Пусть минувшее минуло сном летучим!

Еще прекрасен ты, заглохший Элизей,

И обаянием могучим

Исполнен для души моей.

Стихи написаны под впечатлением осени: на всем печать покинутости, грустного неуюта; на самом же деле жизнь в Маре, не затухая, текла, как и прежде, и усадьба долго еще оставалась живым гнездом, храня построенное генералом-адъютантом Боратынским, отцом поэта и его троих братьев.

В изданном в начале прошлого века известном многотомнике «Россия. Полное географическое описание нашего отечества» под редакцией Семенова-Тян-Шанского, тоже уроженца Черноземного края, находим такие строки: «…Мара, в которой похоронены многие из Боратынских, удержалась еще в их роде, уцелел их дом и грот с летним над ним домом и башня… Оставшиеся в живых из рода Боратынских свято хранят и старую усадьбу своих предков, и неугасимые лампады над их могилами».

Через десятки лет при виде разоренной Мары автор этих строк сокрушался и надеялся: неугасимые лампады налетными ветрами лихолетий давно погашены, усадьба в Вяжле (Софьинке) все еще не воссоздана. И когда же будет по-другому? Подъезжаешь к селу, неподалеку, на развилке дорог, — указатель: литературно-мемориальный заповедник поэта Евгения Боратынского «Мара». Усадьба, фамильное кладбище, парк. В доме-музее — книги поэта, его переписка, личные вещи. Можно побродить в урочище теми тропинками, какими некогда бродил поэт, постоять у пруда, заглянуть в грот, послушать шелест старых и молодых кленов. Надо надеяться, что так и будет. После долгих тяжб принято постановление о воссоздании Мары. Разумеется, постановить — еще не значит восстановить, а у нас вчастую скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Но теперь хотя бы не встретишь кощунственного: изуродованных, расколотых, разбросанных по косогору надгробий.

Но вот еще одна беда — не столь недавняя: пожар в подмосковном имении Мураново. А там Боратынским прожиты были долгие годы, там — семейное счастье поэта. Но — пожар. Случайный он или злонамеренный — утраченного не вернуть.

4

Философский мир Боратынского виден едва не в каждом стихотворении. Едва не в каждом стихотворении находим глубокие, афористические строки, запечатлевающие художественный взгляд поэта-мыслителя на человека, человечество, Вселенную: «Нет на земле ничтожного мгновенья…»; «Мгновенье мне принадлежит, / Как я принадлежу мгновенью…»; «Того не приобресть, / Что сердцем не дано…»; «Свой подвиг ты свершила прежде тела, / Безумная душа…»; «Не подчинишь одним законам ты / И света шум, и тишину кладбища…»; «И наблюдал людское племя / И, наблюдая, восскорбил…»; «Но соразмерностей прекрасных / В душе носил я идеал…»; «Ты всех загадок разрешенье, / Ты разрешенье всех цепей…; «Есть бытие; но именем каким / Его назвать? Ни сон оно, ни бденье…; «Две области — сияния и тьмы — / Исследовать равно стремимся мы…»; «К чему невольнику мечтания свободы…»; «Я возвращуся к вам, домашние иконы…» «Хочу возделывать отеческое поле…»; «Предрассудок! Он обломок / Давней правды…»; «И на земли уединенья нет…» «Крылатою мыслью он мир облетел, / В одном беспредельном нашел ей предел…»; «И сердце природы закрылось ему, / И нет на земле прорицаний…» «В тягость роскошь мне твоя, / О бессмысленная вечность!..»; «Благословен святое возвестивший!..»

Скончался поэт в Италии, в Неаполе, и кончина его была неожиданна. Морем был доставлен в Россию, в Петербург. Последний приют его праху дала Александро-Невская лавра.

«Летел душой я к новым племенам».

5

«…Изучение родной литературы может наилучшим образом способствовать пробуждению и укреплению национального сознания. При изучении же русской литературы нельзя, конечно, миновать и поэзию Боратынского». Это в 1900 году сказал Бунин. Тоже — поэт истинный, и тоже — рожденный в Черноземном крае.

УРОЧИЩЕ МАРА БОРАТЫНСКИХ

Юра Ремизов, Юрий, Георгий, —

Будто снова в печали стоим

На пологом привяжлинском взгорье.

Предосенний пластается дым…

Перед нами урочище Мара —

Словно имя начальной любви

Боратынского — скорбного дара,

Пядь-жемчужина русской земли:

Запустение? Прах потревожен,

Или молот прицеленно бил

По надгробьям, уложенным ложно,

Коль под ними не сыщешь могил?

Был исход лучезарного лета,

И ты — осени горечь неся:

«Да, мы встретимся в Мире Ответа,

Все ответят за все и за вся».

Добродушный, понятный, без торга,

С другом — поровну водка и соль,

Юра Ремизов, Юрий, Георгий,

Мара, Вяжля — и память, и боль!

БУНИН И БОРАТЫНСКИЙ

И думал он о Боратынском,

И край тамбовский видел он —

Тот край, где тихо, мирно, скромно,

Где глух привяжлинский уклон.

А дух усадьбы (где элегий

Взрастал задумчивый творец)

Дышал печальным запустеньем,

И близкий чуялся конец.

Все думал он о Боратынском,

Была роднящая их крепь —

От нив орловских до тамбовских

Певучести кольцовской степь.

Усадьба, темные аллеи

Случатся и в его судьбе.

И он писал о Боратынском —

Писал как будто о себе.

Как если бы творец элегий

Вставал от длительного сна…

И виделась за вечным снегом

Для всех «несрочная весна»…

Виктор Викторович Будаков родился в 1940 году в селе Нижний Карабут Россошанского района. Окончил Воронежский государственный педагогический институт. Прозаик, поэт, эссеист. Лауреат литературных премий им. И.А. Бунина, им. А.Т. Твардовского, им. Ф.И. Тютчева, премии журнала «Подъём» «Родная речь» и др. Основатель и редактор книжной серии «Отчий край». Почетный профессор ВГПУ. Заслуженный работник культуры РФ. Почетный гражданин Россошанского района. Автор более 30 книг прозы и поэзии, 10-томного собрания сочинений. Член Союза писателей России. Живет в Воронеже.