Другая жизнь

- 04.04.2025

ПРАЗДНИКИ

В далеком детстве моем, в советские времена, был такой праздник — «выборы», то есть день, когда выбирали депутатов в Верховный Совет СССР. Что такое выборы, тогда и ныне — всем понятно.

Но тогдашние выборы, для нас, детворы, были праздником, потому что на выборах, в клубе ли, школе, обязательно были буфеты с булочками, пирожками. Мы и ждали, когда вернутся с выборов родители и принесут угощенье.

Времена были трудные. Черного хлеба досыта не едали. А тут вдруг — белая, сладкая булочка-«посыпушка», пирожок с повидлом или настоящее печенье. Разве не праздник?

Иногда ждать приходилось долго, потому что на выборах были концерты. Выступала «самодеятельность». Тогда было много настоящей «самодеятельности», даже у взрослых. Драматические кружки ставили большие спектакли. Хоровое и сольное пение было в большом почете. Помню хор медиков, хор грузчиц речного порта. Там на тяжелых работах трудились целые бригады женщин. У них был хор. Их даже приглашали в Ростов и в Москву выступать. А у себя, в поселке, тем более: на всех праздниках они — на сцене.

Вот и на выборах — люди проголосуют, в буфете в очереди постоят, концерт посмотрят, идут домой. А мы, ребятишки, в окна выглядываем, ждем, гадаем: чего нам принесут. Радовались всему: сладкой булочке, прянику, коржику. Невеликий, но праздник. Назывался он — выборы.

Каких-то застолий, гулянок после выборов не было. Сходят, проголосуют. И все.

Но были в те времена яркие, настоящие праздники, которых теперь нет.

Это — Первомай и Ноябрьские. Так их в простоте называли. Первый официально именовался Международным днем солидарности трудящихся. Второй — годовщина Революции.

Про «солидарность» и «годовщину» говорили обычное на предваряющих праздник собраниях; и, конечно, на площади, у памятника Ленину, с трибуны. Но праздник настоящий был в ином.

Главное событие — демонстрация. Это когда по Октябрьской, нашей главной улице, к площади шли и шли не толпы, а колонны людей. Каждое предприятие ли, учреждение — отдельно. А этих предприятий, пусть невеликих, было десятка три. А еще — школьники, медики и конечно, селяне, колхозники. И все старались себя показать, готовились к демонстрации.

Школьников перед майскими праздниками посылали в Задонье тюльпаны-лазоревые цветки собирать для украшения. Каждый класс старался побольше цветов нарвать.

И вот он — Первомай, демонстрация. Все это — в памяти, а старые фотографии в подмогу.

Открывая демонстрацию, первыми шли школьники. Впереди во всем белом — рубашках, брюках, — молодые орлы — старшеклассники. Они школьное знамя несут и кубки, награды за победы в спорте. В те времена школьный спорт был в почете. А вслед за ребятами — девушки, тоже в белых платьях. У них в руках гирлянды алых тюльпанов и большие красные буквы: 1 Мая.

Вслед за ними — вся школа: учителя, ученики. Белые рубашки, белые фартучки школьной формы. Над головами — тюльпаны и белые цветущие ветви. Молодые улыбчивые лица. Звонкие голоса запевал:

Солнечный круг,

Небо вокруг!..

А подхватывает вся школьная колонна:

Пусть всегда будет солнце!

Пусть всегда будет небо…

За школьниками — длинный черед.

Во главе его — военный духовой оркестр с сияющими под солнцем трубами. Разве можно без музыки…

А далее впереди колонны людской движется, плывет на подмостье настоящий речной катер-буксир, конечно же, в свежей краске, словно игрушечка. Трепещут гирлянды флажков от носа и кормы до маковки мачты. На палубе вся команда в парадной речной форме. Это — завод судоремонтный, знак его. У авторемонтников — конечно же, автокран, украшенный цветами, флагами да плакатами. У хлебопеков — золотистые караваи на белых полотенцах. У колхозников впереди колонны машины ли, колесные тракторы с открытыми кузовами. Там — снопы, пшеничные, овсяные. Там — огромные арбузы и тыквы, корзины с помидорами да морковью. Праздничное разноцветье. И тут же, в кузове, сразу за кабиной — парень и девушка с караваями хлеба. Над ними плакат «Получай, Родина, 25 000 тонн хлеба».

Совхозы «Мариновский», «Волго-Дон» да «Маяк»… А вот новенький, в свежей краске комбайн. На бункере, куда зерно ссыпается, два ряда звездочек. Над кабиной — флаг и плакат «Чемпион жатвы Голосов Илья Рувимович». И сам он — в кабине. При костюме и галстуке, белая рубашка.

На демонстрацию ходили люди работающие. Конечно, их приглашали. Но был ли особый принуд, не помню. По-моему, не было. Это ведь праздник…

Вроде все свои, порою всякий день видятся. Но там — работа: заводской цех или стройка. Шум да гул, затрапезная одежка — спецовки, брезентовые робы, замасленные фартуки, — колгота да суета, порою ругня — словом, работа.

А здесь все — принаряженные: костюмы да платья, галстуки да шляпы. У женщин — прически, завивки, губки подкрашены и бровки подведены. Порою и не признать красавицу духовитую. Мужчины — тоже «при параде»: подстрижены, гладко выбриты. Встретятся, оглядятся, друг на друга порадуются. И — вперед.

Колонной, строем, пусть и неровным. С цветами, плакатами, с песнями, особенно если гармонист найдется.

Улица — широкая; по сторонам ее — зрители: старые люди, детвора, домохозяйки. Своих выглядывают, окликают, здороваются.

Вот они — старые фотографии: демонстрация, людная, скуки на лицах нет, потому что — праздник, который лишь начинается. Его продолжение — дома.

К Первомаю ли, Октябрьским хозяйки готовились, чтобы собраться в кругу родных ли, соседей. Заранее сговорившись, к столу праздничному одна пирогов напекла, другая — холодец варила, у третьей — винегрет. А уж солений — всегда хватало: щекастые алые помидоры, огурцы да хрусткая капустка. Красивый получался стол.

Октябрьские обычно отмечали в домах, под крышей. А Первомай — на воле. Там — свободнее.

Для зачина — немного вина. Выпьют по рюмочке, закусят. И пошли разговоры.

Сначала о столе. Тамарин винегрет похвалить, Фросин холодец и, конечно, Нюрины пироги: подъемистые, золотистые с сочной начинкой.

А потом всякие разговоры. Не каждый день встречаются, даже родные. А если видятся, то чаще на бегу. Всем некогда: работа, хозяйство, семья…

А теперь, за праздничным столом, куда спешить… Потому и беседы спокойные: о детях, о стариках, о себе. Женщинам и посплетничать можно. Мужикам о рыбалке ли, охоте поговорить, порой — о политике. Но последнее — редко.

Потом наступает время песен.

Поселок наш, прежде был песенный, как вся Донщина. Это в обычае, с древних лет. Старая Федотьевна вспоминает: «В праздник на столике — чекушка свекольного самогона, лишь на понюх. А песняка весь день играют».

Народ приезжий порой этому удивляется: «Чего они голосят?..» Это — наше, другим не всегда понять. Но знаменитый собиратель песен Дмитрий Покровский приезжал к нам, чтобы послушать, поучиться. А у нас это — всегдашнее, в застолье, когда выпьют, закусят да погутарят — время песен.

Поднявшись от стола и руки раскинув, начинал кто-нибудь из мужчин:

Скакал казак через долину,

Через колхозные поля!

Тут же хором подхватывали:

Ска-а-кал он всадник одинокай!

Кольцо блестело на руке!

В этих застольях, в мирных беседах, а особенно в песнях как-то менялись, смягчаясь лица. Улыбалась суровая тетя Фрося-«спикулянтка» и «самогонщица» — как ее за глаза величали; а по сути — горькая сирота от рожденья: раскулачивание, ссылка, нищета, война.

Наш дядя Петя — человек строгий, даже суровый, с тяжелой рукой и тяжелой судьбой «врага народа» — оказывается, умел смеяться и песни пел с тетей Нюрой в паре — свое, забайкальское.

Бродяга к Байкалу подходит

Рыбацкую лодку берет…

Унылую песню заводит

О родине что-то поет…

О родине… На которой после ареста, тюрем и ссылок дядя Петя лишь через тридцать лет побывал. Повидал братьев, сестер… «Петруха приехал… — радостная пронеслась весть по поселку. — Петруха…» Словно с того света вернулся. Один лишь раз побывал. А в праздничных застольях пел:

Отец твой давно уж в могиле

Сырою землею зарыт.

Но это — о горьком. Малый краешек, который праздника не испортит. Потому что:

Ой, цветет калина в поле у ручья.

Парня молодого полюбила я.

Близкие сердцу песни. У всех она была — эта любовь, ее тревоги, томление и, конечно же, радость встреч.

А сейчас все вспомянулось, в груди колыхнулось.

Лучше нету той минуты,

Когда милый мой идет!

Вот оно — главное, которое не забылось:

Вся душа моя пылает!

Вся душа моя горит!

В одном дворе голосят:

Любо, братцы, любо!..

Любо, братцы, жить!

А в другом тоскуют:

О чем дева плачет…

О чем слезы льет.

И на улице поют, из гостей возвращаясь:

Миленочек, заночуй у мине.

Хучь ночь, хучь две!

Это уже с приплясом.

Хорошие были праздники: Первомай да Октябрьские.

Последний одним днем и заканчивался. Восьмого ноября — тоже день, нерабочий. Но это был просто отдых.

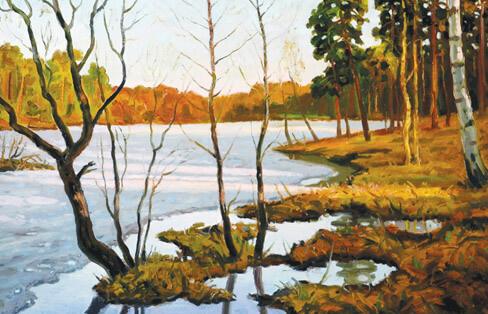

А вот Первомай имел продолжение, которое называлось «зеленя». Это означало — коллективный выезд работников с семьями куда-нибудь на природу, на зеленую весеннюю травку. Заводские, портовские, речники, медики, строители, учителя…

Профсоюз да начальство старались. Теплоход ли нанять, катер с баржой, автобусы, а прежде — грузовые машины со скамейками в кузовах. Одни — на паром, через Дон, на холмистую сторону. Другие — на луговую, к Нижнему озеру, Бугакову, на Лазурь.

И там, в местах приглядных, на зеленой траве раскидывали полога, на них — угощенья. Свои, домашние. На костре, в большом котле варили уху из лещей да сазанов, загодя приготовленных. Духовитая получалась ушица, с дымком.

Рассаживались просторным кругом. И начинался праздник. Пьянки на зеленях не было. Немного винца и пиво.

Не вино, а воля хмелила: весеннее солнышко, пахучая молодая зелень деревьев и трав, свежесть речной воды — все разом. И круг людей близких по работе, по жизни. Душевные разговоры, улыбки, смех — словом, праздник, который без песен не обходился.

Каким ты был, таким ты и остался,

Орел степной, казак лихой!

Это женский голос, высокий и звучный. И след ему — словно волна:

Зачем, зачем ты снова повстречался?!

Зачем нарушил мой покой?

Господи… Ведь это — не песня, это — жизнь и правда: сердечная боль и радость, которые в женском сердце смолоду и до последнего часа.

Но ты мне дорог и такой!

И тут уж — глаза в глаза, счастливые. Ведь любовь не скроешь. Нынешнюю и прошлую, которая не стареет.

Тем более, в день весенний и солнечный, на зеленях, которые нынче наливаются, бродят пьянящим соком, чтобы скоро зацвесть.

Пели, закусывали, хлебали уху. Потом разбредались.

С удочками на берегу сидели, раков ловили. Играли в футбол, волейбол. Загорали на солнышке. Дремали в тени. Женщины секретничали в узком кругу. Уходили в зеленые кущи побродить. Особенно молодые.

А потом снова собирались в застолье.

Так и проходил день на «зеленях». Праздник, которого ждали и долго помнили.

Теперь таких праздников нет, и не скоро будут. Жалко.

А вот праздника Победы не помню. Не было его ни в детстве моем, ни в юности. Может быть, потому, что война кончилась, но легче не стало. Продолжилось тяжкое бремя горьких матерей, вдов и сирот, чьи сыновья, мужья да отцы с войны не вернулись. Погиб, скончался от ран, пропал без вести. Осталась семья без главной опоры — мужика, хозяина, главного работника и кормильца.

У Подольцевых — пятеро сирот и больная мать. У Лузиковых — трое. У Семеновых, Афониных, Голубевых… Смотрю на фотографию нашего класса: сплошная безотцовщина, сироты.

Надежды ли, помощи нет. Все на женских, на бабьих плечах.

На развалинах, пепелищах копают да лепят бабы землянки, мазанки, чтобы от зимы укрыться. Добывая семена, сажают огороды, колодцы для воды роют. Чтобы выжить, детей уберечь.

Голод и холод. Хлебные карточки: двести грамм — для работника, сто двадцать пять — для детей. Бывали дни, что и на карточки ничего не давали. Как хочешь живи.

Желудевые да просяной мякины лепешки, от которых тяжкая боль. Дети наглотаются и криком кричат. Летом полегче: щи из лебеды, каша из вязовых листов, тополевые да березовые сережки, цвет акации, корни козелка да рогоза. А зимой, особенно к весне, когда кончается огородный запас тыквы да свеклы… «Мамочка, я исть хочу…» — плачет детвора. Пухнет или синеет от голода и замирает. В сердцах горький упрек солдату погибшему: «Лежишь спокойночко… А нас на казню оставил…»

Это была война, которая не кончается с последним выстрелом, но длится век, пока не уйдут из жизни солдатские матери, вдовы, а потом и сироты, которые доживают свой срок, ничего не забыв. Оттого и не помню я такого праздника — 9 Мая.

«ТРИ СЛАВНЫХ ИМЕНИ…»

В давние, теперь уже советские времена, когда гремела на всю страну знаменитая стройка — БАМ (Байкало-Амурская железнодорожная магистраль), — о подвигах тамошних комсомольцев-добровольцев было много написано, в том числе и песен. Помню строку одной из них: «Три славных имени в душе моей сольются: Кошурников, Стофато, Журавлев…» Это имена строителей. Их именами были названы поселки ли, станции на тамошней железной дороге. Заслуженная честь.

Но сейчас вспоминаю иное: Калач-на-Дону, малый поселок, годы семидесятые. Свои были имена, славные и не очень. Кого люди в поселке в те годы знали? Конечно, в первую очередь — врачей, учителей: Шишкина Мария Григорьевна, фельдшер Дудин, хирург Ворожейкин, учителя Рукосуевы, Трунин Василий Иванович, легендарный Аникей Борисович Травянов — герой Гражданской войны и в старости — могучий казачина; охранитель донских вод — «рыбнадзор» Савгира, безногий Федя Босява — лодочник — перевозчик, гармонист Митя Фетисов, «начальник танцев» в клубе и на летней «танцплощадке». Тогдашних начальников, партийных секретарей да председателей, не больно знали. Они менялись и сразу забывались.

Но были в нашем поселке в те годы имена, окутанные неким туманом таинственности, и в то же время проступала в них немалая сила, которую чтили даже в узком кругу районных начальников да их приближенных.

— Невмержицкий пообещал…

— У Горячева, конечно, есть…

— Садовникова попрошу, должен дать…

Невмержицкий, Горячев, Садовников — имена руководителей местных торговых организаций: «Смешторг» (вовсе не «смешной», а так называемый «смешанный» торг, где все имеют и продают: от хлеба и соли до стройматериалов, мебели, бытовой техники и даже автомобилей), ОРС (отдел рабочего снабжения) и РайПО (районное потребительское общество). Три кита. Кормильцы и благодетели. Других нет. Именно туда, на склады, на «торговые базы» к Горячеву да Невмержицкому привозились всякие товары, необходимые для жизни поселка. Конечно, продукты: мука ли, сахар, спички да соль. А также «промтовары», как тогда их называли: ткани, обувь, одежда, посуда и прочее. Доставлялось все это вначале на склады, а уж там распределяли и везли по магазинам. Но сначала…

Особенно яркой фигурой в делах подобных был один из последних наших «первых секретарей» — главный начальник в районе. Он был великим любителем привезенные «промтовары» осматривать. Особенно — «импорт», заграничное. При нем установка была твердая: пока сам он привезенные товары не проглядит, ничего не трогать. Особенно — «дефициты», тем более — «импорт». Если он в отъезде, проверку будет проводить его супруга. Но чаще «осматривал» сам. «Трусы бабьи поехал перебирать», — втихую посмеивались его подчиненные, зная слабость начальника.

Он все проверит, все пощупает собственными руками, проглядит. Отложит «нужное» для себя, скажет, кому чего «выделить». Тогда ведь (нынче в это трудно поверить!) все было в России дефицитом, редкостью: от обычных трусов и носков, от конфет, банок сгущенки, гречневой крупы до ковров, мебели, телевизоров… Без ковров можно прожить, а вот обыденное?

Наша соседка тетка Фрося, потаясь, занималась, как тогда говорили, «спекуляцией»: ездила в Тбилиси и доставляла оттуда нижнее белье, женские чулки, рисованные «ковры» с лебедями. В Калаче продавала, конечно, с выгодой. Из Киева, от родной сестры привозила другая соседка, тетя Шура Суркова, женские теплые рейтузы с начесом, сорочки, простые халаты и байковые. Из Белоруссии присылали родным детское (пеленки да распашонки) и взрослое. Не говоря уж про далекую Прибалтику, о которой рассказывали сказки. И, конечно, — Москва, где все есть.

Так было. И потому можно понять интерес начальников районных (и областных, конечно!) к торговым базам и «дефицитам», туда поступающим. Сначала — «первое лицо» или его супруга осмотрят и выберут.

Потом наступал черед остальных. Но, конечно, не всех: второй секретарь да председатель исполкома. Правда, не все были таких дел любителями. «Сказать», «заказать, чтобы оставили» — другое дело. Конечно, не откажут. Садовников ли, Горячев, Невмержицкий — «три славных имени».

— Невмержицкий диван обещал и кресла.

— Был у Садовникова. Он мне ковер дал, приемник «Спидолу», а еще — индийского чаю, пять пачек.

Но такие разговоры ведутся среди людей близких к начальственному кругу. А ведь есть еще кладовщики, товароведы, директора магазинов и прочий торговый люд. Они тоже к «дефициту» причастны.

В те годы были какие-то «списки»: районное руководство их составляло. «Для поощрения передовиков производства» это называлось. «Списки» на ковры, «списки» на мебель, на стиральные машины и прочее. Но эти «списки» и вовсе — дело темное. Надежнее без всяких списков.

Получил я квартиру в 1977-ом году. Надо бы туда телевизор. Но где его купишь? В магазинах не бывает. Как говорили тогда — «дефицит». У моего брата Николая была подруга — «кладовщица на базе». Она и выделила мне цветной телевизор «Фотон». В обход всяких «списков». Правда, шила в мешке не утаишь. Встречаю свою старую знакомую, она — «руководящий работник». Встречаемся. С ходу вопрос: «Как ваш телевизор? Показывает? Я знаю, цветной. И правильно, вы заслужили».

Спасибо, как говорится, и на этом: одобрило руководство.

Странное было время. Но это — взгляд теперь уже издали. А тогда была просто жизнь.

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

Пора стариковская, пенсионная — не всегда свобода. Особенно это видно в городской жизни. На работу идти не надо — это понятно. Но объявляются иные дела, немалые. Чаще всего, это о внуках забота. Хорошо, если просто коляску катать или гулять с малышом на свежем воздухе. Такое — в радость. Но вот потом, когда начинают подрастать…

— Чего-то тебя не видно? — вопрос человеку знакомому. — Гулять не выходишь.

— Внучку вожу на гимнастику, на плавание, а еще — поет она. Нагуляешься за день.

Соседка вздыхает:

— Танцуем, плаваем и в шахматы играем.

Хорошо, если один внук или внучка. А когда более…

— Таксистом стал, — жалуется другой сосед. — Футбол, коньки, танцы, музыка, рисование. Все по минутам расписано. Мыкаюсь, как худой щенок.

Дело понятное: стараются для родной детворы, чтобы здоровели, умнели. Слава богу, что много теперь всего: спортивные клубы, секции, бассейны, художественные да музыкальные школы, студии, где всему учат.

Хорошо еще, если человек при машине. А если нет ее, то это — казнь: автобусы, трамваи, маршрутки. Но никуда не денешься: внуки, родная кровь. Не хочется, чтобы пеньками росли. А родители — на работе. Вот и приходится старикам отдуваться.

Одна забота — поездки, другая — деньги. За все надо платить: футбол ли, плавание, танцы. Да еще — амуниция дорогая. Особенно в хоккее, теннисе. Там вовсе деньги немереные. Родителям — разоренье.

И потому при таких разговорах порой вспоминается прошлое, теперь уже такое далекое: наш малый поселок, школа, в которой было все: спортивная гимнастика и танцы, легкая атлетика и пение, хоровое и сольное, лыжи, футбол, хоккей, драмкружок с художественным чтением и спектаклями. И все это — лишь два человека: Николай Михайлович, учитель физкультуры, и Марьяна Григорьевна — беженка из Одессы, пианистка, руководитель всех кружков на половинной зарплате. Это называлось — «полставки». Прежде я уже писал о Марьяне — так мы ее попросту, но уважительно за глаза называли. Под ее руководством все мы пели: школьные хоры, солисты. У младших классов — свое; у старших — серьезнее. «Первые» голоса да «вторые». Звонкие тенора да басы. «Взвейтесь, соколы, орлами!» — когда-то голосил я, солируя. Были коллективы танцевальные. Что-то классическое: девочки в марлевых пачках — белые лебеди.

И, конечно, народное: хороводы, присядка, гопак, лявониха да лезгинка в национальных костюмах — простеньких, из цветной бумаги, картона да марли.

Драматический кружок, в котором — художественное, выразительное чтение стихов и прозы. У меня до сих пор хранится зеленый томик Уитмена — приз победителю конкурса чтецов. Было и сложнее: сначала невеликие скетчи: «Кофий сегодня пила и без всякого удовольствия», — это Молоканова Валя. А рядом Володя Морин ногами топает: «Вон отсюда!» Чеховская пьеска «Юбилей». Зрители — в восторге. И потом долго повторяют: «Ты ныне кофий пил с удовольствием?!»

— Солнце низенько, вечер близенько. Выйди до мене, мое сердечко…

Были и серьезные спектакли: «Гроза» Островского и «В поисках радости», «Платон Кречет», «Майская ночь».

И все это готовилось не только для праздничных концертов в школе, но и для всего поселка. С танцами да песнями и спектаклями выступали в районном Доме культуры и в клубе водников, в колхозы приглашали школьных артистов. И всегда — полные залы зрителей. Тогда не было заезжих гастролеров и телевидения. Хватало молодых талантов. А главное — на сцене свои дети. Разве не радость…

Все это было. Репетиции в актовом зале и в тесной комнатке рядом, потому что в зале зимой — уроки физкультуры, тренировки в вечернее время.

Николай Михайлович Пимкин, еще одна памятная фигура, — учитель физкультуры, фронтовик, капитан запаса. Он порою прихрамывал: осколки в ноге остались. Но в школе — с утра и до позднего вечера, как и Марьяна. Потому что кроме уроков он вел спортивные секции. Гимнастические снаряды: брусья, конь, козел и днем из зала не убирались, лишь возле стенок ждали своего часа. А вечером — как на параде: перекладина с оттяжками, кольца и все остальное. На них допоздна занимались. А уж в воскресенье — день напролет. Гимнастику любили. Тренировались всерьез. Были свои чемпионы, которые ездили в областной центр на соревнования и привозили награды, почетные грамоты, алые ленты и кубки. Статные были ребята, мускулистые. На праздничных демонстрациях они всегда шли впереди: Шепель, Чертихин Борис, Пантелеев, Ваня Блинков. Алые ленты через плечо, в руках — кубки.

Кроме гимнастики, зимой был хоккей на своей площадке или на застывшем Дону. И конечно — лыжи. Снежные были зимы. Пробивали трассы в парке, возле школы, в степи. А еще — с задонских холмов крутые спуски. Это уже для смелых.

В летнюю пору — легкая атлетика: бег, толкание ядра, метание гранаты, прыжки в высоту да в длину. Конечно, волейбол и футбол. Все интересно. Тем более, что с малых лет на улице — лапта, «городки», «чиж», «отмерялы», «выбивалы», штандор, «догонялы», «козел», «кулючки», чехарда, «казаки-разбойники», «отзыв давай», «жестка». Серьезная физподготовка. Это не телевизор да не смартфон, как у нынешней детворы.

Потому и побеждали порой даже на областных соревнованиях. Леня Подольцев — чемпион области на полторы и три тысячи метров. Босиком бежал, потому что обувки не было. Володя Потапов, Чертихин Борис — на коротких дистанциях отличались. Кто-то из наших на областных соревнованиях гранату метнул так далеко, что она перелетела забор стадиона.

И конечно — шахматы. Стрельба из «мелкашки». И даже прыжки с парашютом, который под приглядом Николая Михайловича укладывали сами.

Маленький самолет-«кукурузник», недолгий полет… Белые тюльпаны раскрытых парашютов в воздухе. Все это было.

Все это было: наш малый поселок, средняя школа, Николай Михайлович, Марьяна Григорьевна, сотрудник на «полставки», — другая жизнь.

СМЕШНАЯ СТРАНА

Вспомнилась одна из славных страниц жизни президента Ельцина, когда он (перед какими-то выборами) ездил в троллейбусе. Как простой человек! Вместе со всеми! (И с телевизионной группой тоже.) Тогда это стало известно всей стране. Ведь — вместе с народом… В троллейбусе! Вошел и стоит, держась за поручень. Едет. Такой — начальник! Кремлевский небожитель! И вместе с нами! (И с телеоператорами!)

Это смотрелось как-то диковато. Тогда. Да и ныне тоже. Один из вождей… и в троллейбусе. Непривычно. (Даже с телеоператором, а значит — просто предвыборный обман.) Но настолько привыкли все, что вожди и руководители страны живут где-то «за кремлевскими стенами», а ездят (мчатся, летают) в бронированных автомобилях, за темными пуленепробиваемыми стеклами, в окружении многочисленной охраны, что появление одного из вождей — даже по телевизору! — в троллейбусе вызывало чуть ли не ужас. Неужели такое может быть? Удивление и невольное уважение: «Не побоялся… (Чего: врагов с пистолетами, заразы?.. Ездят-то всякие.) Ехал…»

Вспомнил давнюю фразу М.А. Шолохова о Швеции: «Смешная страна… Король едет на велосипеде по улице. Красный свет светофора зажегся. Он остановился. Ждет. Загорелся зеленый. Поехал дальше. Смешная страна…» Грустная усмешка. Но сколько в ней боли.

А вот новость не очень давняя о том, в какую неприятную историю попали опять же шведский, нынешний, король Карл XVI Густав и его дочь, принцесса Мадлен. Решили они в городе пообедать в кафе, поставили свои машины, как оказалось, в неположенном месте. Им сразу же выписали штраф, который был незамедлительно выплачен. И тут же, через свою пресс-службу, король сообщил, что впредь он обещает быть более внимательным.

Это же надо, так «издеваться» над своим государем.

Попробовали бы у нас… Конечно, не штрафовать, но хотя бы робкое замечание сделать… И уж конечно, не «королям» московским, а хотя бы главе администрации какого-нибудь заштатного Малоколупайска. Он бы им «заметил»…

А ведь наверное когда-то и шведские короли и королевы ездили по-иному: с охраной и прочим.

Поумнела страна, поумнели правители ее. Но прежде был «путь развития».

А сколько нам еще надо пройти по этому пути, чтобы безо всякого удивления для людей (и не для выборов) пусть не Ельцин, не Путин, не «первые» да «вторые» лица государства, а хотя бы какой-нибудь губернатор сел на велосипед, и поехал, и перед светофором (если «красный» горит) остановился.

Очень смешная страна… Но почему-то смеяться не хочется. Тем более если припрет «по нужде». Тоже «смешной» случай, когда не в город областной, а в далекий поселок прибыл один из вице-премьеров страны. «Программа» была насыщенной: встреча с народом, возложение венков к памятнику и что-то еще.

Эту программу обеспечивал десяток черных автомобилей: «мерседесы», «джипы», спецавтобусы, набитые серьезной охраной.

Возложение венков прошло успешно. Парк, в котором находился памятник, был оцеплен людьми в штатском. Никого не пустили в охраняемую зону. Издали наблюдали за этой церемонией местные жители и даже начальники.

Встреча с народом тоже состоялась. Пять ли, шесть ветеранов были отобраны заранее, проверены областным ФСБ и, конечно, проинструктированы: как и за что благодарить.

Встреча проходила в школе, уроки, конечно, отменили, все классы проверили и почему-то закрыли и опечатали туалеты. Местные начальники на встречу допущены не были и стояли в прихожей у раздевалок под бдительным надзором охраны. Один из начальников — мой знакомец — по нужде захотел. А туалет закрыт и опечатан. Он решил выйти из школы, чтобы воспользоваться туалетом дворовым. Об этом и известил охранника. Тот произнес короткое: «Не советую. На территории работают снайперы». Знакомец мой, как он вспоминает, окаменел вместе со своей нуждой. Жизнь дороже.

В город к нам тоже, и довольно часто, приезжают «высокие» гости. Знаки таких приездов всегда одинаковы: полиции — как муравьев, сирены спецмашин, «перекрытые» улицы. Особенная суета бывает возле музея «Сталинградская битва», туда гостей обязательно возят.

Так было и ныне: вышел я на прогулку, иду по набережной к музею. Рядом со мной объявился малый мальчонка на самокате. Я его подначил: «Скорость! Скорость!» Он, радостный, во весь дух помчался. Но… наткнулся на майора-полицейского. Тот его остановил: «Сюда не положено». Мальчик не понял, годков то ему три ли, четыре, глаза удивленные. «Не положено…» — это уже мне и бабушке мальчика строгий приказ. Говорю майору со вздохом: «Хорошая у вас профессия. С детворой да стариками сражаться». Ледяной взгляд в ответ.

Солнечный осенний день. Цветочные клумбы. Березы, ели. И полицейское оцепление: майоры, капитаны…

Мальчонка, конечно, ничего и не понял, захныкал. Бабушка его увела. Я тоже развернулся и пошел прочь.

Где-то там, за толстыми бетонными стенами — вице-премьер… Под надежной охраной. От меня старого, и от мальчонки на самокате.

«Смешная страна…» — когда-то сказал о Швеции Михаил Шолохов. Но, конечно же, о России — тоже.

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА ДЛЯ «ЧЛЕНА ОБКОМА»

Пошел в гараж. Там кроме машины хранятся вещи ненужные, которые и выбрасывать жалко, и дома они не нужны. Например, три стиральные машины. «Волжанка», «Гномик», «Малютка». Все — на ходу, хоть и старые. Последние две толком и не работали.

И вспомнилось, как еще в недавнюю пору… Кажется, это был 89-90 год. Пытался я стиральную машину «достать». (Этот глагол ли, термин прошлых времен, уже забытый. «Достать» — значило, конечно, купить, но «по блату», путем всяким: знакомства, переплата, взятка.) Потому что в магазине в открытой продаже конечно же ничего нет.

Был я в то время уже довольно известным писателем. Неплохо зарабатывал, деньги были. Но в магазинах — пусто. Стиральная машина — это так называемый «дефицит» наряду с автомобилем, мебелью, телевизором и прочим, и прочим, и прочим. Все это было в «дефиците». Распределение «по спискам», «по предприятиям», «по учреждениям» и т.п. Но в результате — по начальству да по работникам торговли.

Такие вот «списки» появились и в нашем волгоградском Союзе писателей. Кто-то «записывался» на диван, а я — на стиральную машину. Для солидности еще и бумагу составили, прошение на чье-то имя в райком ли, в райисполком, где «дефицит» распределяли. Прошение было составлено солидно: «Союз писателей просит изыскать возможность… для члена Союза и члена обкома партии…» и еще какие-то заслуги «выделить стиральную машину».

Бумага ушла по назначению, где-то ходила. Но стиральной машины я так и не дождался. Хоть и член Союза, и «член обкома», но не удостоили, потому что самим надо, надо и надо…

Потом пришли другие времена. Всякое в них было и есть. Но вот со стиральными машинами стало по-иному. Теперь в гараже три штуки пылятся. Быстро устарели. Дома работает современная машина, кажется, «Бош». Кончился «дефицит». Были бы деньги…

ЕЩЕ ОДНА ИСТОРИЯ — ПРИМЕРНО О ТОМ ЖЕ

В 1977 или 1978 году получил я свою первую квартиру в Волгограде. Новую, двухкомнатную и, конечно, пустую. Не помню, откуда, но объявилась какая-то замызганная табуретка, брезентовую кровать-«раскладушку» дал на время приятель. Вот и все. А в магазинах, конечно, ничего нет: ни стульев, ни кроватей, ни столов. Что делать?..

Пришел в нашу контору — Союз писателей. Сижу, охаю. Положение безнадежное: люди годами, десятилетиями в «списках», на очереди за мебелью стоят. Подходит Александр Иванович Шейнин, он числился драматургом и юмористом, порой писал фельетоны для известнейшего в стране журнала «Крокодил».

— Чего сидишь кислый? — спрашивает он.

Объясняю свою беду.

— А деньги есть? — спрашивает он.

— Деньги есть.

— Тогда бери такси и поехали.

И свершилось, по тем временам, чудо. Приехали мы на какую-то торговую базу, приветливо встретил нас (вернее — Шейнина, а не меня) начальник этой базы со сложной фамилией Лагнатлуков. И буквально через пару часов моя дотоле пустая квартира была забита мебелью. Все что надо: кровати, диван, кресла, стулья, книжные шкафы, сервант, письменный стол, журнальные — все это именовалось мебельным набором «Медео-77», производство Польша, цена 2400 руб. Почти «красное дерево» с «золотыми» ручками. Когда все это расставилось, товарищ мой, Василий Макеев, сказал: «Прямо как в музее». А на кухне объявился другой мебельный набор, румынский. В квартире стало тесно. Кое-что пришлось отдать да в кладовку поставить.

Никаких взяток щедрому Лагнатлукову не пришлось мне платить. Шейнин сказал: «Нет-нет… и в ресторан он не пойдет. Это дело такое… Скользкое».

Брезентовую кровать-раскладушку я вернул хозяину, замызганную табуретку поставил у подъезда. Ее тут же забрали.

В магазинах-то — пусто.

А «лагнатлуковская» мебель и теперь в квартире. На жизнь мне ее хватит.

«ПРОВОЖУ ЕКИМОВА — И НЕ ХОЧУ В РОССИЮ»

В конце 70-х годов уже прошлого века пополнял я свое «незаконченное высшее» образование на Литературных курсах, в Москве, два года там прожил, наверное, не без пользы: театры, музеи, библиотеки, новые люди. А для домашних моих, в Калаче-на-Дону, польза от этой учебы была очень большая. На побывку, домой ездил я довольно часто и всякий раз не с пустыми руками. Дело в том, что в ту пору в Калаче ли, Волгограде, как и по всей России, магазины были пустыми. У нас, в краю южном, на полках и витринах, маскируя эту пустоту, рядами стояли трехлитровые банки с маринованными и почему-то зелеными помидорами. Вроде и лето длинное, все спеет и зреет, те же помидоры на грядках, как кровь. А на полках — зелень.

Хлеб, слава богу, был. Соль была. Вермишель, пшено. А вот гречки, риса, мясных продуктов, рыбных, молочных, масла, конфет и прочего не видали. Все это — лишь в Москве.

Сначала я возил харчи рюкзаками да чемоданами. Дальше больше. Покойная теперь наша соседка тетя Аня Афонина до конца своей жизни всем рассказывала, как однажды повезло ей. Пришла она к моим за какой нуждой. А в это время я подкатил на машине. Обычно у московского поезда, в Волгограде, меня встречали на «РАФе», нынче такая машина называется «газель». Вместительный автомобиль, иначе не довезешь. Так было и здесь. Подъехал и начали выгружать.

— Несут и несут… — рассказывала потом тетя Аня. — Ящики, да коробки, да мешки. Да все застановили. А там чего только нет: и мясо, и колбаса, и консервы всякие, гречка, масло сливочное, топленое, постное. И печенье, и конфеты, апельсины и мандарины. Господи… Сроду столько харчей не видала… Аж страшно.

Не от хорошей жизни все это, но приходилось возить. Вплоть до мороженого в термосах для ребятишек. А конфеты… Однажды перед каким-то праздником целый пуд привез, шестнадцать килограммов. И все равно не хватило. Надо ведь всем уделить: родным и соседям.

На Литературных курсах вместе со мной учился народ изо всех краев страны, в том числе из республик: Азербайджан, Армения, Таджикистан, Прибалтика.

Товарищ мой, Анатолий Клименко, приехал из Молдавии, хотя по рождению был русским и снова хотел в Россию вернуться. Тогда это было возможно, литераторов ценили, давали жилье. Вот и Клименко предлагали переехать из Кишинева в Рязань или Омск, откуда он родом был. Хотеть-то он хотел. Но…

Обычно к очередной поездке домой я готовился загодя, покупая в магазинах одно да другое, упаковывая заранее коробки, ящики. А отъезд — аврал: нанимаю машину, зову помощников; они таскают коробки да ящики в машину, потом в поезд, в купе, рассовывают по углам, потеют.

При таких отъездах Анатолий Клименко был моим первым помощником, безотказным. Но всякий раз, проводив меня, он охал, вздыхал и откладывал переезд в Россию.

— В Кишиневе у меня как… — говорил он. — Сижу на балконе, слышу — в магазине мясник топором стучит, рубит. Значит, свежее мясо привезли. Спустился вниз и купил. Все дела. А здесь… Мать в Омске на пенсию не может уйти, хоть и годы вышли. Она посуду моет в столовой. И кормит от этой столовой семьи двух моих братьев. Екимова проводишь в его Калач, харчи таскаешь, неделю спина болит. Вот и думаешь: нет, надо пока погодить с этим переездом в Россию.

ДВЕСТИ ТРУСОВ ДЛЯ МЕХАНИЗАТОРОВ

В зимнем городском житье без утренней прогулки не обойтись. Иначе до обеда зевать будешь. Тем более, на берегу Волги живем. Вот и гуляем с утра, как говорится, дышим. Встретишь знакомого — привычные тары да бары: рыбалка, охота, местные новости или о прошлом разговор.

— Хороший был мужик, — вспоминает недавно умершего областного начальника тоже бывший районный начальник. — Всегда поможет. Помню, встречаю его, весна, сев, он первым делом: «Двести трусов для механизаторов. Получишь на областной базе. Распределишь». — «Спасибо, — говорю, — а то люди в бригадах…» С трусами была тогда напряженка… И он понимал.

Нынче век другой. Вспоминаем давнее. И молодые люди уже не поверят, что может быть «напряженка с трусами». То есть нет в продаже трусов. И как хочешь… Если носков нет, то можно какие-нибудь портянки намотать. А вот вместо трусов чего и куда наматывать?

У одного сибирского прозаика, с которым вместе учились, помню даже рассказ был написан серьезный, почти трагический, сюжет которого прост: муж просит, а потом требует от жены трусы взамен износившихся, но жена лишь руками разводит и в конце концов, от себя отрывая, вручает супругу свои собственные: ношеные-переношенные, латаные, когда-то трикотажные и когда-то сиреневые, конечно, бабьи… Разве не трагедия для молодого мужика, который собирается?.. Словом, понятно. Но в таких панталонах куда соберешься? И это ведь — не фантазии, это — жизнь тогдашняя.

Еще о трусах. Из тех же лет, но с переходом в нынешние.

Зашел побеседовать в Калаче к старой женщине. Среди новостей прочих она рассказала, что ее дальняя родственница сроду была не больно умом богата, а теперь и вовсе…

— Она же в торговле работала, на базе, где весь дефицит. Хоть и уборщица, а была возможность, вот и перли… Трусы, наволочки, простыни… Тогда же ничего не достать. А они тянули целыми связками, не распаковывая. Домой, в кладовку… Вот и натаскала, за век не износишь. До сих пор кипы этих трусов. А нынче у нее что-то с головой, от старости. Вот она теперь лазит в этой кладовке, каждый день пересчитывает, и всего у нее не хватает. Прямо плачет слезьми: «В пачке должно десять трусов быть, а там восемь… Украли…» Кто у тебя украдет? Такие трусы теперь никому не навяжешь. А она каждый день считает, ревет. Смех и грех…

Оно ведь и вправду теперь смешно. Но была жизнь: «Двести трусов для механизаторов». Остальные — обойдутся.

МЕНТЫ

День субботний — банный. Помаленьку стекается народ — в основном, пенсионный. Воскресенье — для тех, кто помоложе. А суббота — для вольного люда, который за жизнь свое отработал, а нынче при огороде возится. Или на диване, у телевизора дремлет; это которые на «этажах» живут. Двух, трех и даже пятиэтажки у нас в поселке есть.

А баня — на всех одна. Но лишь в зимнее время. В мае месяце она закрывается до осени. «Вода в Дону степлилась, — постановляет начальство. — Вот и купайтесь на здоровье. Нечего солярку тратить».

Нынче март выдался холодный, весна припоздняется. А в бане тепло. В парной — вовсе рай. Помашем веничком, отдыхаем, беседуя. Про огороды, про пенсии речь, про цены магазинные да базарные.

— Капусту квашеную на базаре беру. У бабки Веры всегда покупаю. Вчера пошел, деньги даю. Уже приготовил пятьдесят рублей. А она говорит: «Семьдесят». Удивился, спрашиваю: «Это в честь чего такая надбавка?» Она в ответ: «А долляр-то растет». — «Ты его в глаза видала, этот долляр?»

Такие вот разговоры. Люди свои. И дела свои, понятные: капуста, рыбалка, а еще новости из телевизора о том, как и сколько воруют начальники, особенно «менты», как их именуют, не проявляя особого уважения. И это понятно. Потому что когда министры и губернаторы воруют миллионы, это как-то можно понять — высокое начальство. А вот когда у «ментов»-майоров да полковников — золотые унитазы, а в квартирах да гаражах — чемоданы, деньгами набитые, это уже вовсе немыслимое.

И тут, конечно, укор нашему отставному майору милиции Матвею:

— Твои воруют.

А он открещивается:

— Не-е… Это — полиция. А мы были милиция.

— Не все равно?

— Нет. И близко не родня.

— Но что-то ведь и тогда было. Может, лишь поменьше.

— Погляди на меня, — оправдывается Матвей. — Я много наворовал? В отцовском доме как жил, так и живу. Можешь проверить. Улица Куйбышева тридцать шесть. Ни унитазов, ни чемоданов.

И это ведь правда. Хотя он всю жизнь в милиции. Начинал рядовым да сержантом, а уходил майором. В те времена это было серьезное звание. Большая звезда на погонах.

Это нынче майоры в оцеплении стоят, когда начальство приезжает. Это я по городской жизни вижу. Возле дома моего — музей обороны. Высокие гости там бывают. В такие дни обычному народу хода нет. Вокруг музея оцепление. И не какие-нибудь сержанты стоят, а капитаны да майоры. Дело-то ответственное. Охрана «лиц»… Понятно. Сержанту ли, старшине разве доверишь? А может, их уже нет? Сержантов да старшин. Последних точно нет. А ведь были.

И сразу Пашку вспомнили. Павел Гегин — знаменитый человек, наш главный «гаишник». По званию — старшина. Лычки на погонах — буквой Т. Таких теперь нет. На мотоцикле с коляской по району мыкался из края в край. Скромно жил, как и все, на зарплату.

— Времена были другие, — подвел итог наш отставной майор. А потом вдруг вспомнил. — А ведь кое-чего было… Иван Арьков. Следователь. Да вы его помнить должны. Он жил возле клуба. Вот он тогда погорел. Семьдесят рублей взял с подозреваемого. Прищучили. Завели на него дело.

— Отмазался? — догадались.

— Отмаялся. У себя в сарае повесился. Не схотел позора, тюрьмы. Вот так.

Помолчали. Повздыхали. А потом кто-то вспомнил похожее:

— Катагаров Алексей. Шоферил на «козле» милицейском. Тоже в те времена. Ты же тогда работал?

— Да, было дело, — подтвердил наш бывший «мент». — Это — вообще… Ехал по Октябрьской улице. Спешил. А баба ему — под колеса. Откуда взялась? Дорогу перебегала. Он ее шибанул, на скорости. Вышел, поглядел: она вроде не дышит. И вокруг головы не кровь, а какой-то желтый кисель. Он подумал, что у нее череп треснул и мозги вылетели. Словом — капец. По рации так и сообщил: «Сбил насмерть. Мозги вылетели». А сам поехал домой и повесился. Тоже не захотел тюрьмы. А эта баба полежала и поднялась. Она была пьяная вусмерть. А желтое — это были не мозги, а блевотина. А его схоронили.

Повздыхали, сочувствуя. И после паузы — вроде о том же, но во времена нынешние:

— А Мишки-гаишника сынок… Он двух или трех — насмерть. Сначала старика. Потом девочку, девятиклассницу. Она по тротуару шла. А он сумел ее насмерть. И ничего. Как с гуся вода. Даже права не отобрали. Так и летал.

— Это уже — полиция, — веско произнес отставной майор. — Дави, воруй… Миллионы, миллиарды. Раньше таких и слов-то не знали. Лишь в школе, на арифметике. Шесть нолей — это миллион. А дальше — вообще темный лес…

Никто не возражал. Но в голове думки остались.

— Полиция, гвардия, следственное управление, ФСБ… И всем хочется на Канары.

— А бывает — на нары…

Посмеялись. И с вениками наперевес гуськом подались в парную.

ГРИППОЗНАЯ КУРИЦА

Сейчас, в начале 2006 года, много беды приносит новоявленный птичий грипп. Всякий день о нем вести тревожные: подступает и вот-вот наши края захлестнет. Что это за напасть, не мне понимать. На рынке и в магазинах пока, слава богу, все завалено курятиной: окорочка, грудки, мороженые куры. Когда проходишь мимо этих рядов, продавщицы обязательно окликнут: «Купите у меня что-нибудь, пожалуйста!» Работа у них такая: надо продать, вокруг, на прилавках, горы куриного мяса, вот и стараются заманить покупателя.

И вспомнилось мне иное, не больно давнее: начало 90-х годов теперь уж прошлого века. В магазинах — пусто. А если и появляется какой-то товар, то его «отпускают» по талонам. Эти талоны и теперь у меня лежат. Большую часть выбросил, но какие-то оставил на память. Вот они, бледно-розовые, грязно-синие, зеленые, в крапинку бумажки: «Масло животное. Февраль. 1991 г.», «Сахар. Март. 1991», «Ликеро-водочные изделия. Март. 1991 г.», «Жиры и маргарин. Январь 1992», «Мясопродукты октябрь 1990», «Яйцо март 1992», «Кондитерские изделия», «Сыры», «Спички», «Соль». Все как положено: № 038727, № 069053, № 120933. И красная ли синяя круглая печать с надписью, не очень разборчивой: «Комитет Центрального района… Депутатов трудящихся…»

Талоны были. Но что-то купить с их помощью не всегда удавалось. Недаром ведь сохранились. Целая куча. Сахар брали. Но не всегда. Очередь выстоишь, возьмешь сколько положено: один килограмм в месяц на человека. Водка — одна поллитровая бутылка тоже на месяц. Мы жили втроем. Я — не больно пьющий. А брать надо, раз дают. Так набралось этих «поллитровок» не меньше сотни. Лет десять потом эта водка понемножечку расходилась: подаришь, угостишь. Последняя «поллитровка» и сейчас еще в машине со мной ездит. На всякий случай. Сахар, водка, мыло — талонов таких осталось мало. Значит, получали нужное, пусть и не каждый месяц. «Жиры», «Яйцо». «Кондитерские» — это уж слишком, излишество. И талоны с надписью «Мясопродукты» оказывались ненужными, их целая гора, потому что если предлагали на них что-либо, то это были синюшные, костлявые, словно из концлагеря, куры, липкая даже на погляд, явно из каких-то отбросов приготовленная колбаса под названием «чайная», да еще кости, покрытые жилами, с названием «мясо-тощак». Слава богу, что-то я зарабатывал, как-то мы изворачивались, но такую «еду» не брали.

Но в магазины я наведывался: вдруг повезет.

И вот однажды возвращался я домой зимним вечером. Зашел в наш магазин, он в соседнем был доме. Огромный магазин, и уже с порога понятно, что пусто в нем, коли народ не толпится. Но зашел — значит, надо глянуть.

На прилавке за стеклом витрины красовались синюшные цыплята: пупырчатая кожа, желтые большие когти и нос. «Цып. III категории», — значилось на ценнике.

На таких даже глядеть страшно.

За прилавком над витриной высилась могучая щекастая продавщица, словно монумент. А возле прилавка топталась женщина — точь-в-точь «Цып. III категории»: такая же тощая, синюшняя.

— Хоть одного дайте, — жалобно просила она. — Кончились талоны. Нам завтра дадут, я верну, честное слово. Дочке надо сварить, она болеет…

— Талон… — ледяным тоном процедила продавщица.

— Завтра будет, я принесу…

— Талон! — остановила ненужную речь мордастая царица прилавка.

Поднялась во мне боль и горечь. Господи… Как тошно было смотреть на этих дохлых цыплят, еще тошнее — на полуживую женщину и на сизомордую продавщицу.

Трясущимися руками я нашарил в кармане бумажные талончики, слава богу, гам были с надписью «Мясопродукты». Да не один, а целых три.

Я протянул их продавщице, женщине сказал: «Берите».

Из-за прилавка обжег меня испепеляющий ненавистью взгляд продавщицы. Я вытерпел, пока она выдерет из смерзшейся кучи трех «цып. III категории».

Потом, уже в спину мне, донесся благодарный лепет несчастной женщины, а под лопаткой уносил я кинжальный полный ненависти взгляд продавщицы. Но бегом — и прочь… Лишь возле дома своего я еле отдышался, в себя пришел. Боги мои, боги…

Но ведь это было совсем недавно. Не война. Не военная блокада. А просто жизнь в Советском Союзе, в городе Волгограде. Годы 1990, 1991, 1992…

«ЛОВИ ОБЛАСТНОГО!»

«Областной» — это я собственной персоной: старый человек, долгие годы работавший сначала на заводе, потом в литературе. Даже Государственную премию заслужил и какие-то еще, помельче. Это я не для гордости, а, как говорится, для факта.

И вот случай совсем недавний. Приехал в Москву. Там очередные перемены. И если прежде в метро пускали меня бесплатно, лишь синюю книжечку покажи «Ветерана труда», то теперь разделили по «мастям»: ветерану-москвичу — зеленая улица, а если ты ветеран из Московской области, то не лезь бесплатно в метро, по области шляйся. А я и вовсе, считай, колхозник.

Еще в поезде, подъезжая к Москве, услыхал я эти новости, но не больно поверил. Да и особо чего расстраиваться: заплачу «десятку».

Приехал, вошел в вестибюль метро, а возле касс, где билеты продают, змеятся такие очереди, но них глядеть страшно. И решил я идти напрямую, прикинув, что контролеры к новым порядкам еще не привыкли, авось и меня, седого, пропустят. Так и вышло. Показал книжечку, прохожу, а контролер лишь спросила:

— Вы где живете?

Мне бы сбрехать нормально, но ведь язык — мой враг. Отвечаю громко:

— Калач-на-Дону, улица Пролетарская!

Контролерша спохватилась да как закричит:

— Держи его! Областной прорвался!

Как же, удержишь нас, «областных»: я, словно заяц, в два прыжка — и вниз поехал, по эскалатору. Так и прорвался. И слава Богу, не знали контролеры, что — я ветеран вовсе третьего сорта, даже не из Московской области, а вовсе издалека. Тогда бы они и эскалатор остановили, но выловили «колхозника».

«ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ…»

Давнее прошлое. Но былое. Умер Ельцин. В «новостях» конечно, славят его. «Народ» у микрофона. Но народ особый: Сванидзе, Захаров, Волчек… Они — на любой случай: свадьба ли, похороны. Не колхозника же искать. Да к тому же, мужик «глуп»… Еще чего-нибудь невпопад ляпнет.

Газета «Известия». Журналистка пишет: «Очень личное». Обычно она ругливая, чаще — по делу. Но нынче вспоминает со слезой, как Ельцин вручал ей какой-то значок. (Уточняю по тексту газеты: «премия президента РФ “За наивысшие достижения в области печатных СМИ”».) Можно было бы сделать отступление, не очень лирическое, о том, что любят «президенты» в журналистах и газетной журналистике. Но не будем.

Итак, вспоминает, как Ельцин вручал премию и даже нагнулся, чтобы поцеловать руку ей, прикованной в тот момент к инвалидной коляске. Со слезой вспоминает. Трогательно.

Вспомнилось свое, тоже «личное». Летом 1998 года Ельцин вручал мне (в числе других) «Государственную премию РФ в области литературы и искусства». Конечно, в Кремле.

Навсегда запомнилось. Первое: читает по написанному вступительную речь перед награждением. Пюпитр, текст. И вдруг — заминка. Текст на одной странице кончился, продолжение — на другой, но страницу, листок бумажный он перелистнуть не может. Мучается, возится, но не в силах. На лице — напряжение, потом — обида. А помощница (не знаю, как ее именовать), она — в стороне, позади и поодаль. И не сразу сообразила, что в таком пустячном деле помощь нужна. А Ельцин мучается, не может справиться, и наконец повернулся к помощнице и — укор ей, раздражение, руками знак. Она спохватилась, подошла, перевернула страницу. Речь продолжилась.

Второе. После каждого вручения диплома, медали, букета цветов делается фотография: президент и лауреат. Во время вручения оркестр играет какой-то короткий фрагмент, кажется, он называется «туш». А может, что-то другое. Дело не в этом.

Вручили. Руку пожал. Музыка.

И вот вручали-вручали, играли-играли. А потом вдруг еще одно происшествие. Вручены очередные медаль и диплом. Сделано фото. Отыграл оркестр, но Ельцин, видно, прозевал этот момент, что-то в сознании отключилось, и он стоит, ждет напряженно, глядит на оркестр. Но те уже отыграли. Ельцин глядел-глядел и скомандовал:

— Играй!

Ему помощница подсказала, а он поморщился, махнул рукой:

— Играй еще!.. Еще играй!

Сыграли в другой раз.

А он, теперь уже с каким-то капризом ли, гонором:

— Еще играй!

Сыграли и в третий раз.

Вроде бы все это — мелочи. И первое, и второе. Но такая была на душе горечь. Прежде много слыхал, читал о его немочи. Но теперь своими глазами увидел, какой человек стоит во главе страны. Глубоко больной. Во всем видно: в походке, в движениях, во взгляде и вот в этих, казалось бы, мелочах. Бумажную страницу не в силах перевернуть, забывчивость, провалы памяти ли, сознания… И этот человек стоит во главе России в такое тяжелое время. Господи, господи… Ведь кто-то за него перевертывает страницы нашей жизни, разрушая и разрушая страну.

— Играй еще! Еще играй!

Президентский оркестр свое дело знает. Играет музыку.

ГОНОРАР

Как и у всех литераторов — людей пишущих, — на рабочем столе у меня и в его ящиках — много всякого: блокноты с записями, общие тетради, в которых житейские истории, заметки природные. Много всего, порой интересного — долгая жизнь, — но и лишнего тоже хватает. А выбрасывать как-то не получается. Хотя и надо бы. Но возьмешь в руки, полистаешь, что-то вспомнишь — и не поднимается рука. Это ведь жизнь.

Порою меж страниц находишь неожиданное. Однажды деньги нашел — конечно, старые, советские. Сто шесть рублей. При них «Талон к почтовому переводу». С пояснением: гонорар от «Литературной России». Была такая газета, в свое время хорошая. Для меня. Печатали. И деньги платили. Для литератора профессионального — это зарплата, на которую живешь. Журнал ли, газета, книжное издательство… Напечатают и заплатят. Авторский гонорар это называлось.

Такой вот гонорар получив, видно, сунул я его в какую тетрадь и забыл. Там он и пролежал долгие годы. Теперь — это память. В чем-то горькая. И вовсе не потому, что деньги, как говорят, пропали. Много и много их пропало во времена «гайдаровские» и другие. Сейчас о другом.

Сто шесть рублей заплатили мне за рассказ. Чтобы показать тогдашнюю цену этих ста рублей, вспомнил, что билет на фирменном поезде «Волгоград — Москва» в хорошем вагоне стоил двадцать четыре рубля. Часто в Москву приходилось ездить.

Жил я обычно не в гостинице, а в поселке Переделкино, в писательском приюте под названием «дом творчества». Путевка на двадцать один день стоила семьдесят ли, или семьдесят пять рублей. Одноместный номер, питание — все как положено.

Получается, что за один лишь рассказ в газете мог я доехать до Москвы и безбедно прожить там почти месяц.

Это было давно. Во времена советские. Но было.

Для времен нынешних — просто фантастика. Вот уже лет тридцать, наверное, забыл я, что есть такое слово гонорар, означающее плату автору за его труды. Понемногу печатаюсь я и теперь. Из журналов присылают что-нибудь смешное: две ли, три тысячи. Я говорю им: «Не присылайте». Отвечают: «Не имеем права. По закону». За редкие теперь книги, в основном, вовсе не платят. Обычно уверяют: «Пришлем, пришлем… Денежки соберем и пришлем». Но хорошо, если потом, одумавшись, пришлют десяток-другой книг. Но ведь торговать ими не будешь. Отдаешь в библиотеку, даришь кому-то.

К юбилейной дате, восьмидесятилетию, в родном моем городе Волгограде издали сразу три моих книги. Вспомнили.

Одну книгу, объемистую, выпустили по нынешним временам и серьезным тиражом три тысячи экземпляров, две другие — много жиже.

Радости особой для меня не было, потому что, слава Богу, ненадолго, но застал я времена иные. Сто тысяч экземпляров да двести. А «Роман-газета» да «Новый мир» — миллионные тиражи. Какие-то повести и рассказы выходили у меня тиражом в десять миллионов.

Платили за них, конечно, не миллионы, но сносно. Жить было можно.

Вот он — простой пример: сто шесть рублей шестьдесят одна копейка. Хватало на билет и почти месяц житья в пансионате «Переделкино». За один лишь рассказ.

За три «юбилейные» книги мне вовсе ни копейки не заплатили. Когда книги вышли, я спросил у областного начальника, который занимался этим изданием: «А гонорар-то мне будет?» Слово гонорар для него оказалось слишком сложным. И я разъяснил: «Платить мне за книги будут? Авторский гонорар это называется».

Областной начальник в чине вице-губернатора, ведающего культурой, спросил недоуменно.

— А разве надо платить?

— Желательно. Ведь все, от корректора до директора, зарплату получают. В том числе и за издание моих книг.

Трудный вопрос я задал. Видимо, казалось моему собеседнику, что меня и без того облагодетельстовали, выделив из бюджета немалые деньги на издание. А тут — такой поворот: какие-то гонорары.

Недолго помолчав, вице-губернатор сказал:

— Я подумаю, — и добавил. — Но не обещаю.

С тех пор четыре года прошло. Он все думает.

Такие вот бывают смешные случаи. А потом — печальные мысли о нынешнем и былом. Как это у меня случилось.

Почтовое извещение: сто шесть рублей шестьдесят одна копейка за рассказ. Билет на поезд до Москвы. И почти месяц безбедного житья. За один рассказ.

Было такое, было…

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

Объявился в нашем переулке новый сосед. Мужик, судя по всему, серьезный. Сейчас в обычае — купить дряхлый домишко, снести его и построить новое гнездо, капитальное.

Наш новосел начал строительство с гаража и забора. Гараж — просторный, на два ли, три автомобиля. Забор тоже серьезный: не штакетник, не рифленка-жесть, а прочный металл. Ворота и калитка — фигурной ковки.

Для нас такие гаражи да заборы — не новость. А вот название переулка с номером дома удивило. Не простая табличка появилась, как у всех, а настоящее большое художественное панно, с буквами из металла, со всякими завитушками: переулок Пионерский, дом номер. Издалека видать. И все понятно. А рядом, чуть пониже, — почтовый ящик, и тоже — не простенький, стандартный, какой у всех, но огромный, настоящий сейф ли, сундук. Тоже — металл: ковка да сварка. Туда — не письма да газеты, а человека можно запрятать. Серьезное сооружение

Когда я в первый раз углядел этот почтовый ящик и остальное художество, то, конечно, изумился.

Постоял, поглядел, понял: солидный объявился сосед, размашистый.

Недолго поглядел и пошел дальше. Переулок наш тихий, спокойный. Машины не часто ездят. Так что шагай и шагай, но как-то само собой почтовые ящики в глаза мне стали бросаться. Обычные, что висят возле каждых ворот ли, калиток. Синие, коричневые, с гербом России посередке. У одних — новенькие. У других — давние, выгоревшие от солнца. Письмо ли, газету сунуть в узкую щель. Конечно, не сравнить с тем сундуком, что у нового соседа на заборе объявился.

Смотрел я на почтовые ящики и вздыхал, вспоминая прошлое. Нынче эти ящики все как одни — пустые. Осы в них любят селиться. Никто их там не тревожит. Пройдет по улице почтальон с тощей сумкой, к домам редко сворачивает. Нечего в почтовый ящик опускать. Даже за газ, электричество, воду и прочее расчет не по бумажным квитанциям, какие прежде в почтовые ящики совали, а по электронной почте. А об ином и говорить нечего: ни писем теперь, ни газет ли, журналов. Мобильная связь, интернет, «вацапы» и прочее.

— Привет, привет… Живые? Ну и слава Богу. Давайте…

Бывают, конечно, разговоры и длинные. Но речь о другом: прошлое вспомнилось.

В давние времена возле нашего старого дома в соседстве жила Вера-почтальонша. Могучая была баба. Своего муженька Володю, утихомиривая, она за шиворот одной рукой поднимала.

А вот почтальонскую службу свою ругала: «Грузчики легче работают… Попробуй потягай ее, эту сумку. День-деньской…»

Сумка была прочная и просторная, всякий день набитая битком: газеты, журналы, письма, бандероли. За один раз всю почту своего участка Вера осилить, дотащить не могла. В сумке не умещались. И неподъемно. Приходилось снова идти в контору и снова с тяжелой сумкой шагать от дома к дому.

Позднее почтовое начальство на улицах на каждом участке установило большие синие ящики, куда часть почты привозила машина, помогая почтальонам.

Прежде родным да знакомым письма писали на бумаге, в конвертах. Это было в обычае. На праздники и вовсе перегружена почта: поздравительные открытки, яркие, с картинками. Их получали много и отправляли столько же. У нас в доме был специальный список родных, близких, знакомых. Чтобы на праздники никого не забыть, не обидеть.

Открытки были красивые. Но главное — теплые добрые слова: «Поздравляем… Желаем…» А еще, пусть и коротко, — семейные новости. А порой — детская крохотная ручонка, карандашом обведенная: от малыша привет. Вот она — теплая встреча.

Но кроме писем большая часть сумки была забита газетами да журналами. Местную «районку» выписывали многие, областные газеты да центральные — тоже не редкость: «Правду», «Комсомолку», «Известия».

В те времена, уже далекие, кроме газет издавали много журналов: «Огонек», «Вокруг света», «Наука и жизнь», Знание — сила» — всех не перечесть. Счет — на сотни. Женщины выписывали «Работницу» да «Крестьянку», «Здоровье», в которых кулинарные советы, «кройка-шитье» и вязание и, конечно, страницы косметологов, врачей. В «Приусадебном хозяйстве» — огородные да садовые дела. Тиражи этих журналов — многомиллионные. Но желающих их выписать — много больше. Не всякому удавалось их получить. Журналы «Наука и жизнь», «Человек и закон», «Вокруг света», «Знание — сила», «Огонек», «Крокодил» — тоже миллионные тиражи и тоже далеко не всем доставались. Все это распределялось по предприятиям да учреждениям, по «разнарядке» и в качестве поощрения. А порой — по знакомству. Этим гордились.

Бумаги в стране не хватало. Иначе тиражи бы взлетели до десятков миллионов. И почтальоны бы рухнули.

Для детей выписывали «Веселые картинки», «Мурзилку», «Юный техник», «Юный натуралист». У «Веселых картинок» — десять миллионов читателей.

Молодежи нравилась «Смена», «Искатель», «Кругозор». Всего не перечислишь. Читающая была страна. И выписывали не только «Здоровье» да «Работницу», но журналы литературные: «Новый мир», «Иностранную литературу», «Наш современник», «Октябрь», «Роман-газету».

Порою по деньгам получалось накладно. А хотелось… И тогда договаривались с родственниками и соседями: «Мы выпишем “Иностранку”, а вы — “Огонек”. Потом поменяемся».

Вспоминает моя городская знакомая, что у них в подъезде таким образом целая библиотека складывалась. Начитанный был подъезд.

А еще — почтальонам в нагрузку — «Огонек», «Правда» издавали и присылали подписчикам книги — собрания сочинений классиков.

Одно к одному: письма, бандероли, газеты, журналы — и соседка моя, почтальон Вера, грозилась свою работу бросить и уйти в речной порт, в грузчицы. Там было легче.

В те далекие времена и позднее бывал я в доме учителей Рукосуевых, навещая своего одногодка. Там получали не только «Учительскую газету», но и «Литературную», журналы «Вокруг света», «Наука и жизнь», «Знание — сила», «Химия и жизнь». Позднее, когда старшие из жизни ушли, в доме еще долго оставались стопы журналов. Они сыновьям да внукам сгодились: полистать, почитать, что-то вспомнить. Эти журналы где-то и теперь хранятся — на чердаке ли, в подвале.

Вот в те времена большой почтовый ящик моего нынешнего соседа был бы кстати. Теперь в нем — приют для пауков. Да редко-редко какой-нибудь рекламный листик туда залетит. Или яркие листовки перед выборами. Вот и весь нажиток.

Переулок наш невеликий: два десятка домов. Заборы, почтовые ящики возле ворот. Тишина. И поэтому всякое грезится, вспоминается, долго и обстоятельно. Как ныне, когда увидел я почтовый ящик нового моего соседа. И вспомнил другую жизнь, возврата к которой уже не будет. А жаль…

Борис Петрович Екимов родился в 1938 году в городе Игарке. Окончил Высшие литературные курсы. Работал на заводе, учителем в школе. За свою многолетнюю писательскую деятельность создал более 200 произведений. Лауреат Государственной премии РФ, премий им. И.А. Бунина, им. А.И. Солженицына, Международной Платоновской премии. Член Союза писателей России. Живет в Волгограде.