Василий Белокрылов: «КРИЧУ В ПРОСТРАНСТВО…»

- 15.12.2022

Возвращение писателя Василия Белокрылова (1938–1996) на литературную орбиту было отмечено публикацией ряда неизвестных страниц его творчества. Среди них — и его переписка с семьей, коллегами по перу, друзьями. Письма Белокрылова свидетельствуют: он был большим мастером эпистолярного жанра.

В журнале «Подъём» публикуется новый цикл неизвестных писем В.А. Белокрылова, приуроченный к 85-летию со дня рождения незаурядного писателя. Они написаны в 1967–1989 годах и адресованы другу-земляку Василию Лустину.

Василий Иванович Лустин родился 20 августа 1935 года в селе Дерезовка Ново-Калитвенского района Воронежской области. Учился в Дерезовской семилетней школе, затем в Ново-Калитвенской средней. Окончил Воронежский зооветеринарный институт. Работал главным зоотехником колхоза в родном селе. Затем был командирован на Кубу — более года помогал кубинцам поднимать животноводство. Позже трудился директором Богучарской племстанции, председателем лозовского колхоза «Искра» (Верхнемамонский район), председателем Дерезовского сельского Совета.

Со школьных лет он участвовал в художественной самодеятельности: читал юморески, сочинял репризы. Юношеское увлечение переросло в потребность писать рассказы, их Лустин публиковал в районных газетах. Первый вышел в верхнемамонской районке «Донская новь» в 1971 году.

В.И. Лустина и В.А. Белокрылова связывала крепкая дружба, продлившаяся всю их жизнь. Общение их было непрерывным: и в годы совместного пребывания в Дерезовке, и — в письмах и звонках — в периоды, когда друзья жили в разных краях. Всякий приезд Василия Алексеевича на родину был обязательно отмечен встречей и задушевными беседами с другом. Часто именно Лустин оказывался первым «судьей» белокрыловских творений. В свою очередь, Василий Алексеевич стал литературным наставником друга.

Время оказалось милосердным — сохранило переписку земляков. Видно, как сильно дорожили они этим общением, были откровенны друг с другом во всем. Пожалуй, Лустин был одним из немногих белокрыловских друзей, перед кем никогда не надо было ретушировать свои мысли и дела, ошибки и огрехи.

«…А есть у тебя многое. Душа, например, которая не зачехлена, как у многих», — признавался Василий Белокрылов другу в письме из Москвы в ноябре 1975-го, когда учился на Высших литературных курсах.

Литературную одаренность, чувство юмора Василия Ивановича можно заметить уже в его письмах. Так, 16 марта 1988 года он пишет другу в Воронеж, рассказывая новости села: «…Что тут нового? Почти ничего. Водку запретили, вероятно, до ноябрьских праздников. “Готовимся” к севу — проводим всякие собрания-заседания и прочие активы. Сварганили “Проводы зимы” — плясали, жарили шашлыки и пр. К половодью готовлю два вентеря — буду браконьерствовать. На своем огороде…»

А в следующем письме, 30 марта, сообщает: «…Весна пошла. Вода полезла на луг. Должно быть, луг затопит, хотя половодье ожидается не с таким размахом. Мы тут шумим, готовимся сеять… Далее… Я поймал три щуки — на огороде попались в вентерь. Судить гада за браконьерство!..»

В письмах Белокрылова много места отведено разбору рассказов Лустина, литературным советам, рекомендациям. Да и первые публикации этих сочинений случились благодаря подготовке и обработке их известным прозаиком. Сохранилась статья В. Белокрылова «О рассказах В. Лустина» — она и стала вступлением к первой книге Василия Ивановича «Попался», вышедшей в Воронеже в 2002 году.

Белокрылов писал: «Писательским пером В. Лустина водит сама жизнь. И, как принято говорить, материал из нее для своих рассказов он накопил богатейший…

Занимаемые В. Лустиным должности не только позволяли, но и обязывали быть в самой гуще жизни, работа сводила и сталкивала его с самыми различными людьми. Увиденное, пережитое требовало выхода, и этот выход был найден в обращении к наиболее мобильному литературному жанру — так называемому бытовому рассказу.

К чести В. Лустина надо сказать, что, долгие годы тесно смыкаясь с людьми номенклатурного клана, он избежал, казалось бы, неизбежного — идеологической зашоренности…

Творческие искания автора были прикованы именно к человеку, к его нравственной сути, причем к человеку с так называемой «особинкой», с отличающим его от других «ядрышком» в душе…

Рассказы Лустина так и просятся быть перенесенными на сцену. Читая любой рассказ, видишь героя больше на фоне занавеса, нежели в той обстановке, в которой непосредственно находится персонаж. В конечном же счете автор добивается немаловажного — как бы двойного освещения своих героев, что придает им своеобразную объемность, выпуклость, резкую очерченность».

В 2010 году в Воронежской областной типографии — издательстве им. Е.А. Болховитинова — вышла вторая книга рассказов В.И. Лустина «Переполох». В предисловии к ней верхнемамонский журналист Эмиль Алексеевич Абросимов написал: «Творческое становление Лустина прошло при настойчивом дружеском участии известного в воронежских краях писателя-земляка Василия Белокрылова. Это Белокрылов настоял собрать рассказы для книги, написал напутственное слово. К сожалению, изданной книгу он уже не увидел».

Василий Иванович Лустин умер в декабре 2011 года, пережив своего друга на пятнадцать лет.

Восемь писем Белокрылова, адресованных Лустину, опубликовано в моей книге «Обернитесь — я здесь! Азбука жизни писателя Василия Белокрылова» (Воронеж: Издательский Дом ВГУ, 2017). Позднее дочь В.И. Лустина, Ирина Васильевна Колядина, обнаружила в архиве отца основную долю сохранившихся писем. Все сохранившиеся послания предлагаются вниманию читателя. Письма показывают, каким — постигающим истину, ошибающимся и вновь ищущим себя человеком — был наш земляк, самобытный русский писатель Василий Белокрылов.

Татьяна БАГРИНЦЕВА

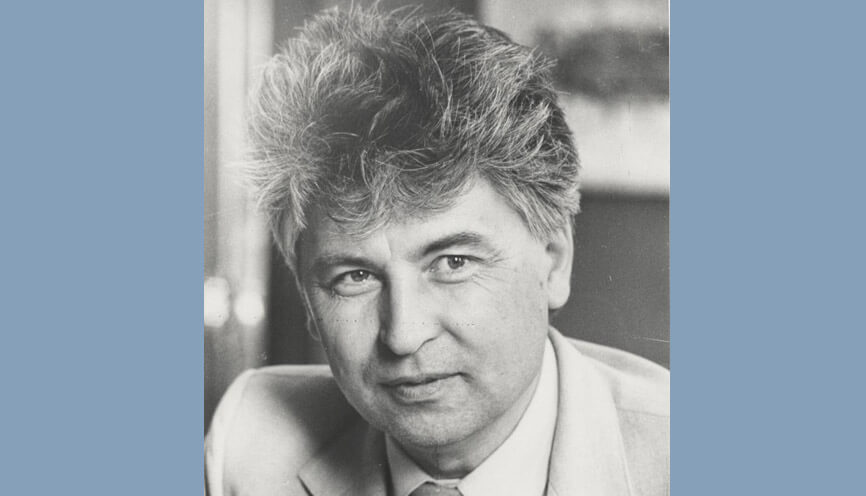

Василий Белокрылов (слева) и Василий Лустин.

Фото В. Тарнавича. 1959 г.

г. Калач, 4 ноября, 1967 г.

Вася, привет!

Хорошо уже то, что ты не забыл о нашем разговоре. Признаюсь сразу — я носился с твоим письмом по отделам редакции и всем говорил, что ты единственный человек, который нам нужен. Я не люблю тянучек и всяческих словоблудий, а посему тут же после твоего письма заверился поддержкой ребят на тот случай, если ты захочешь сменить «рога» на перо. Редактор, к сожалению, был в отъезде, но уверен, что и он, как говорят, пойдет мне навстречу.

Сможешь или не сможешь работать ты в редакции? Для меня лично этого вопроса нет. Ты будешь хорошим газетчиком, то бишь журналистом, говоря возвышенным языком. Тебе чуждо топтание на месте, ты по своей сути мыслящий человек, и газета спасет тебя духовно от той усталости и опустения, которая тревожит твою душу. Спасет, по крайней мере, на 4-6 лет, а это не месяц и не два. Этот предварительный разговор можешь считать как начало переговоров о твоем переходе в редакцию.

А теперь о рассказе. Беда всех начинающих в том, что они пишут о том, к чему они имеют весьма поверхностное отношение. Я этим переболел и поэтому об этом, может быть, несколько непозволительным тоном. В чем суть рассказа? Женщину, оторванную от земли, тяготит мирок профессорской квартиры, и она возвращается к своему изначальному. Для этого должны быть причины. В рассказе этих причин нет. Ты ограничился брюшком профессора, аквариумом и чижом в клетке, что, вообще-то, очень примитивно и очень похоже на рассказы Чехова или любого другого писателя, раскрывающего мир мещан, приобщившихся к культуре. И это могло женщину раздражать, но не только это! И что-то должно было жить в ней от старого, привычного — как привычка резать хлеб, прижимая его к животу — такие, на первый взгляд, мелочи, которые остались в деревне, и воспоминания о них сосут душу, манят к себе и не дают покоя. Ты как художник этих мелочей не увидел, и поэтому рассказ вышел наивным. Ты рассказал, но не показал.

Это — главная беда, которая, в общем-то, исправима. Теперь о другом. Рассказ — это, прежде всего, сочность языка, почти поэтическая образность, а ты отделываешься, за немногими исключениями, вялыми, захватанными словами: «серебряными колокольчиками нескончаемо звенели жаворонки», «через сутки поезд привез Семеновну на ее (!) станцию», «чувствовала необычайный прилив бодрости и сил» и т.д. Пусть этими словами говорят с трибун наши партийные ораторы, но только не художник!

Как-то неудобно мне быть рецензентом, и поэтому я не буду разбирать рассказ по косточкам, а скажу одно: напиши о том, что ты чертовски хорошо знаешь — о селе, о людях, и не какой-то примитив, а полный живых картин и стоящих раздумий рассказ о нашем теперешнем житье-бытье, о нынешнем дне. Почему-то верю, что получится.

Не знаю, может быть, ты и был в квартире какого-нибудь профессора и видел пресловутого чижа, но — ей-ей — это же не то. Сия ссылка на чижа и допотопный аквариум вызывают недоумение и убивают начисто желание читать рассказ дальше. Кажется, хватит избивать твой рассказ. Надеюсь, что ты не обидишься.

О моих делах и моем житье. Пока жаловаться нечего, ибо пишется, а это для меня главное. Сдал в издательство маленькую повесть для детей («Мороженые яблоки». — Т.Б.), сейчас пишу новый рассказ, который думаю предложить журналу «Молодая гвардия». Один рассказ там уже принят, он должен пойти в первом номере 68-го года. Просят присылать еще, и сегодня ночью я как раз кончу один рассказ, над которым бьюсь уже четвертую ночь и который был начат давно.

Когда был в Дерезовке, написал «Митрич и солнце». Его отдам в «Подъём», но в каком номере он пойдет, пока не знаю.

Этот год думаю посвятить новой повести, которую назвал «Распад». Говорить о ней подробнее еще рано.

Что касается моей жизни в ее иных аспектах, то она — не ахти. Опять что-то прибаливаю, иногда туманит голову переизбыток мыслей, которые еще нельзя высказывать впрямую, надоедает неустроенность — забота об угле и дровах, доставание обуви и других мелочей, которых не отыщешь днем с огнем, и всяческие другие заботы, которые извечно гложут семьянина. Я же — хозяин плохой и потому чаще отделываюсь нервами, которые, вообще-то, надо бы сберечь.

Нина (жена. — Т.Б.) по-прежнему работает в школе, Саша первую четверть кончил на «хорошо». Вот, пожалуй, и все.

Поздравляю тебя и твою семью с праздником и желаю всяческих благ.

Рассказ (на всякий случай) оставляю у себя. Будет нужен — вышлю. Пиши, делись планами и мыслями, буду очень рад.

Твой В. Белокрылов.

г. Калач, 25 декабря, 67 г.

Здравствуй, Вася!

Что ж, начнем с Дерезовки. В такой категоричной форме — там скучно и нечего там делать — я вряд ли говорил, во всяком случае, не мог так сказать, ибо Дерезовка — моя постоянная тоска, и тоска эта дает те ощутимые толчки, которые и заставляют меня писать. Неужто ты не приметил из моих книжек, что в них все пейзажи — дерезовские (отмели, мысы, ферма на бугре) и т.д. Но постоянно жить в Дерезовке, имея за плечами какой-то приобретенный не на той почве опыт, видимо, будет трудно. Я говорю о себе. Мне хочется там пожить продолжительное время, но без встреч с литераторами, с той средой, которая в какой-то степени стимулирует к творчеству, трудно. Я это испытываю на себе в Калаче, если долго не выезжаю в Воронеж или Москву. А потом — конкретный результат писанины. Я пишу уже, слава богу, лет 16, и не пойди моя книжка в Москве, не знаю, что было бы со мною. Всему есть предел, может он наступить и в творчестве. Я знаю судьбу многих весьма способных ребят, которые, не напечатавшись, сначала начинали хандрить и злиться, потом пропитывались злобой на «везучих», обвиняя их в бездарности, и, наконец, спивались или становились невыносимыми кретинами.

А живя постоянно в медвежьих углах, каковы для литератора Калач, Богучар и тем более — Дерезовка, что можно добиться? Журналы ведь здесь не издаются, и издательств нет. Наездами же мало что сделаешь. В этих случаях многие ссылаются на Шолохова, забывая, что он несколько лет торчал в Москве, пока не установил деловых связей в литературных кругах. Написав шедевр и — главное — напечатав его, можно жить на Белянском кордоне.

Теперь о друзьях. Милый мой, чем больше я живу, тем все чаще и чаще (к старости) начинаю думать о том, что настоящих друзей, кроме 2-3, отношения с которыми были не столь продолжительны, у меня и не было. Печально, но так, и с этим ничего нельзя сделать. Знакомых, товарищей, собутыльников — уйма, а вот друзей… Чем не сложней и тоньше человек, тем у него меньше друзей — так, видимо.

Начал писать? Отлично! Не знаю почему, но где-то на донышке сердца у меня есть уверенность, что у тебя получится. В твоих письмах ко мне есть два места, которые должны стать для тебя чем-то вроде трамплина в смысле умения подавать факты, мысли и выводы. Это рассуждение о Новодевичьем кладбище (тебе показалось там интересней, чем в музеях) и место о смерти Ивана Сергеевича. Вот так и пиши так, как думаешь только ты. Измарав около тысячи листов «восьмушки», ты должен найти собственную жилу. И, конечно, присылай. Буду смотреть.

О повести «Распад». Она не о колхозе. И не о городе. Задумал я очень сложную вещь. В ней будет показано три распада — личности, семьи и… третий распад подобен реакции, этакий электрический разряд в душе человека, который настраивал себя уходить от гадостей в жизни и творить, но в силу сложившихся обстоятельств вынужденный вломиться в жизнь…

При встрече, а я надеюсь, что увидимся, я расскажу тебе о повести подробно.

В декабре я почти ничего не писал. Нина три недели лежала в больнице, и я мучился занятостью по «хозяйству». Сейчас понемногу начинаю писать, но тут Новый год, а потом поездка в Москву, на сессию. Чувствую, что плотно возьмусь за повесть лишь с середины февраля. Что из нее выйдет, пока и богу неведомо.

Ну, вот, пиши — жду. С Новым годом всю твою семью!

С приветом, твой В. Белокрылов.

3 января 1968 года, Калач.

Вася, здравствуй!

В этом году пишу первое письмо. На дворе дождь, и все как-то по-мартовски серо, придавлено и зябко. И настроение скверное. Два дня кряду пришлось пить коньяк, самочувствие паршивое, и сегодня не выдержал — снова выпил, размешав в водке соль. Это помогает мне укреплять желудок. И нервы.

Вовсе не хотел тебя обидеть, сославшись на пейзажи в своих книжках. Дон, кроме как в некоторых моих рассказах, не упоминается в первых моих повестях. Это зависело от двух причин. Первая — я не имел морального права писать о Доне после «Тихого Дона», не заявив о себе чем-то иным (собственным языком и видением мира, интонацией, ритмикой, авторской оркестровкой и пр.). вторая причина почти та же, на которую ссылаешься и ты: боялся, что мне будут ставить в вину подражание Шолохову. И еще. Вот уже лет десять я думаю о романе, несколько глав уже написаны, и я берегу впечатления о Доне и обо всем, что с ним связано, для этого романа. А первые две книжки — это своего рода проба пера, разбег для прыжка.

О том, что мне следует поработать в селе, я давно думал, и мысли об этом не покидают меня до сих пор.

Из Калача я готов уехать хоть завтра, но не так-то все это просто. Одно время была думка насовсем перебраться в Дерезовку, но этому (пока!) мешают многие обстоятельства.

Не знаю, о чем ты собираешься писать, но хочется по-дружески посоветовать — ничего не выдумывай! Как можно проще! Без выкрутасов и красивостей!

Привет Марии, детишкам. Твой В. Белокрылов.

г. Калач, 20 января, 1968 г.

Вася, привет!

Уже два часа ночи. Только что отстукал последнюю, 104-ю, страницу повести и взялся за письмо. С повестью «Мороженые яблоки», которая должна выйти в этом году в Воронеже, вышла неувязка. Рукопись полтора месяца назад потребовали в Москву, в Комитет по печати, и прислали глупейшую рецензию. Это не мое только мнение, ибо Воронежское отделение Союза писателей совместно с издательством решили еще раз обсудить и рукопись, и рецензию. Будут приглашены на обсуждение видные писатели (детские) из Москвы, Курска и других городов. Обсуждение состоится 7 февраля, ибо завтра я еду в Москву и вернусь в Воронеж только седьмого. Рукопись нужно было размножить, чтобы с ней ознакомилось как можно больше людей. Взялся я перепечатывать и — пошло. То подделал, то сократил, другое дописал, ибо нет предела совершенству. Вот почему я не мог сразу ответить на твое письмо.

Ты говоришь, что роман мне будет трудно писать. Безусловно, но причина не только в том, что кое-что использовано в первых книжках. Честно тебе скажу — почти ничего не использовано! Материала для романа столько, что он борется со мной, и поэтому я еще не берусь за него вплотную. Во-первых, работа над ним потребует изо дня в день не менее чем по 10 часов, а для этого надо бросить службу, во-вторых, хочется поднакопить опыта, а для этого думаю написать еще одну повесть («Распад») и с десяток рассказов. На все это мной отведено год-полтора, если, конечно, жив буду. Кое-что для романа уже сделано, главы три без боязни можно считать готовыми. Приехал бы ты как-нибудь ко мне, и мы бы их прочитали.

О рецензиях на мою повесть. К большинству рецензий серьезно относиться не следует, ибо каждый пишущий ухватывает в книжке только то, что присуще только ему, что ему ближе, доступней, многое же, что написавшему книжку дорого, от рецензентов ускользает. Например, словарь, сопровождающий диалоги, который я называю авторской оркестровкой. Сейчас большинство не находят иных слов, кроме как «сказал», «спросил», «ответил», «проговорил». Это и у Симонова, и у Федина, и у большинства молодых. Я этого стараюсь избегать и, кажется, удачно. Впрочем, погляди сам.

Как продвигается работа у тебя, как Мария? Привыкла, говоришь? Это хорошо, ибо цивилизация для людей, как мед для мух — прилипнет и не рада.

Ответ можешь написать мне числа 7 февраля, раньше я дома не буду. Привет всем твоим, и… работай! Твой В. Белокрылов.

Извини, забыл о машинке. Иностранную машинку достать почти невозможно. Мне повезло только потому, что взялся (хоть и с неохотой) за это директор межрайбазы, у которого знакомства по его линии в Москве. Машинку «Москва» можно выписать через посылторг. Сейчас почти все они выпускаются с крупным шрифтом. Я же тебе говорил о «Москве» первых выпусков.

У большинства литераторов машинки «Москва». Если есть возможность купить, покупай, это намного облегчит работу.

В. Белокрылов.

г. Калач, 10 февраля 1968 г.

Вася, здравствуй!

Да, письмо твое меня застало, и обрадовало оно меня, прежде всего, своим дружественным тоном, теми частностями, которые раньше почему-то отсутствовали в твоих посланиях ко мне. Спасибо!

На твои вопросы ответить не так-то просто. Я тоже уверен, что с повестью «Мороженые яблоки» будет все хорошо, но, кроме художественности, здесь примешаны в какой-то степени и политические мотивы, связанные с моей первой повестью. Но об этом лучше при встрече. Ты будешь в Воронеже 18, а я буду там же 14 и 15 — как раз будет обсуждаться повесть. Кстати, 8 февраля на пленарном заседании Воронежского отделения Союза писателей СССР я принят в Союз. Теперь дело за Москвой. Есть добрая уверенность, что мне не станут чинить препятствий, и к маю я получу билет.

Университет для меня — вериги на ногах. Я решил с ним распрощаться и поступить на двухгодичные литературные курсы при Литинституте. Дело это твердо решенное. 5 февраля виделся с Симоновым, обговорили это подробно и пришли к единому мнению, что литкурсы — это единственно выгодная для меня ситуация. Об этом подробно тоже писать невозможно, как-нибудь поговорим.

О лете еще не думал: в моем положении трудно загадывать даже на месяц вперед. Есть думка побывать летом в заграничном путешествии спецкором «Лит. Газеты», но об этом тоже не хочу распространяться.

Я уже писал, что машинки «Москва» не выпускаются сейчас с мелким шрифтом. Если будешь в Воронеже и пойдешь в комиссионку, спроси (на всякий случай) машинку Евгения Титаренко. Есть в Воронеже такой детский писатель, кстати, мой друг, который по некоторым обстоятельствам сдал свою машинку в комиссионку. Если она еще не ушла, бери ее смело. И вообще, «Москву» последних выпусков можешь покупать без всяких сомнений.

Пиши, высылай свои творения. Привет от меня и Нины с Сашей твоей семье.

Твой В. Белокрылов.

г. Калач, 23.02.1968 г.

Вася, здравствуй!

Вот и обзавелся ты машинкой. Не сетуй на мелкий шрифт. Он не так уж мелок, как тебе кажется, есть значительно мельче — то есть тот, который непригоден. Этот — пройдет! Теперь буду ждать первые страницы или главы твоих творений.

Ты спрашиваешь о результате обсуждения рукописи. История эта очень длинная, и я введу тебя лишь в курс дела. В Комитете по печати при Мин. СССР заметили мою первую книжку «Под солнцем покоя нет» и решили, что она неблагонадежная, автор в ней показал, дескать, два полюса: народ (в лице Федьки Смагина) и партию, представителем которого является Шаболин. Шаболин и иже с ним (иными словами, партия!) начинает давить Федьку — представителя народа — с первых его шагов.

Короче, когда издательство «Советская Россия» предложило мне эту повесть переиздать, вмешался Комитет, и книжку издать мягко запретили, а мою фамилию засекли. И, встретив ее в темплане Воронежского издательства на 1968 год (повесть «Мороженые яблоки»), затребовали рукопись в Москву.

Рукопись была отослана, а потом пришла рецензия Г. Ершова, вывод которого таков — рукопись не стоит рассматривать только потому, что автор, т.е. я, берет годы (1945–1947), которые не интересуют сегодняшнего читателя. Работникам издательства, которым рукопись нравилась, этот вывод рецензента не понравился, а некоторых писателей — взорвало. И решили: обсудить и рукопись, и рецензию. Для этой цели повесть была размножена, и с ней ознакомилось большинство писателей, имеющих имя: Н. Носов (Москва), Е. Носов (Курск), Г. Троепольский, Е. Люфанов, В. Кораблинов, Е. Титаренко, Э Пашнев, Е. Дубровин, В. Гордейчев, А. Гридчин (Воронеж), В. Жуковский (Белгород), А. Харитоновский (Курск) и другие писатели. И 14 февраля состоялось обсуждение. Выступали все, указанные мной, и работники издательства. Против рецензии ополчились все, против рукописи двое: Е. Дубровин и Э. Пашнев. Все другие повесть хвалили, очень хвалили (мне, признаюсь, было даже неудобно) и пришли к мнению — повесть надо (!) издавать. Она выйдет (должна выйти) в третьем квартале этого года, то есть где-то в начале осени.

Протокол обсуждения будет отослан в Комитет, а уж как там к этому отнесутся — мне неведомо. Буду ждать. Вот тебе коротенько история с «яблоками».

Да, ты прав. Университет был для меня веригами на ногах. Бросив его, я решил поступить на Высшие литературные курсы. Помощь мне твердо обещает К. Симонов. Если не удастся поступить в этом году, поступлю в следующем. Короче, с университетом покончено.

Статейку Абросимского я уже читал. Этого парня я знаю примерно года четыре (сам он из Петропавловки). Я тебе уже писал однажды, что к рецензиям нужно относиться с определенным понятием. Автор, задумав книгу, работает над ней несколько лет, критик же (даже столичный!) сидит над книгой и рецензией значительно меньше. Что же сделаешь — одни работают, другие — учат! Ты и сам пишешь, что критиковать легче, ибо на стороне критика большинство, против критика — в основном, один автор.

Из Богучарской газеты совсем недавно обратились ко мне с просьбой ответить на некоторые вопросы, что я и сделал. Не знаю, дадут ли они это интервью. Проследи, пожалуйста.

Получил письмо из Дерезовской библиотеки. Они подготовили по моей книге конференцию, просят приехать. Своим отказать никак нельзя, видимо, поеду. Сегодня пятница. В понедельник позвоню в Воронеж, узнаю, когда меня будут вызывать в издательство, и тогда напишу дерезовцам, когда смогу быть у них. И тебе напишу — может быть, и ты сумеешь приехать и побыть на конференции.

Есть к тебе просьба. В первом номере «Подъёма» будет напечатан мой рассказ «Митрич и солнце». Посмотри его и скажи мне о нем свое мнение. Хорошо?

И еще один вопрос — о чем и что пишешь: рассказ, повесть, роман? Без булды — жду с нетерпением твоего детища. Даже страшновато чуть-чуть. Хочется, чтобы у тебя получилось, и вдруг… впрочем, не буду торопить событий, ибо каждому овощу свое время…

Калач, 28.02.1968 г.

Вася, здравствуй!

Рукопись получил, прочитал и написал нечто вроде рецензии. Сразу оговорюсь — можешь не воспринимать на веру сказанное мной, ибо сам в состоянии разобраться во многом.

Всегда трудно давать оценку сделанного близким человеком.

Дело усложняется тем, что прочитанное хорошо известно, персонажи видятся знакомыми людьми, и поэтому собственные мысли сталкиваются и сшибаются с мнением автора. И все же это не мешает принять кусок начатой вещи таким, каким он вышел из-под пера.

Думаю, тебе случалось держать на ладони подсолнечные семечки из-под пресса маслобойки. Поджаренные, очищенные ядрышки так и хочется кинуть в рот или слизнуть их языком с ладони, но среди них попадается лузга, зернышки со скорлупой. И лузгу, и неочищенные семечки приходится отделять.

Смесью отличных зерен и лузги выглядит и присланный тобой отрывок. Представь: едет в село зоотехник. Читатель ничего не знает ни о нем, ни о селе, ни о людях, с которыми он сталкивается. Вот тут-то и начинаются мучения пишущего. Надо так представить будущих героев книжки, чтобы они сразу, без нажима вошли в плоть вещи и стали «знакомыми незнакомцами». Читатель, хоть и не дурак, но смотрит на мир глазами главного героя (в том построении вещи, как у тебя). Он переживает вместе с ним, он видит его глазами, чувствует его сердцем и недоверчиво воспринимает все то, что появляется без участия и ведома главного героя. А у тебя как раз так! Побывав несколько раз в селе специалистом управления, зоотехник не может знать о тех подробностях, которыми ты, автор, забросал читателя с первых же страниц.

В первой главе, на мой взгляд, стоило дать бы (зримо!) то ли мысли, то ли портрет зоотехника и того, кто его везет, коротко ввести читателя в курс дела (только не теми шаблонными словами о девушке-зоотехнике) и на этом ограничиться — без пейзажа, такого полного, и без столь сокрушительной осведомленности о людях, с которыми только-только встретился читатель.

Пойми, для читателя тот же председатель уже не интересен. Читатель, еще как следует не встретившись с ним, уже знает о нем все или почти все. Знает его как руководителя. Зачем же тогда огород городить? Поэтому-то сцена с отбором свиней воспринимается как попытка автора как-то убедить читателя поверить его словам, высказанным бездоказательно, в упор. Чего же от него и ожидать, если с первых строк читатель знает, что председатель ни с кем не считается. И тут же автор бросается спасать выписанную коллизию примером совершенно противоположным — возмущение председателя агрономом Шишкиным, который не имел своего мнения. Это противоречие было бы правомерным, если бы мы видели агронома, что-то знали о нем, если бы автор показал нам и того и другого в столкновении (на собрании, в личном споре, при решении какого-то вопроса). В противном случае и Шишкин, и возмущение председателя выглядят абстрактно, мертво. Так можно подавать второстепенных эпизодических лиц, но не те фигуры, которые будут в книжке главными (председатель, в частности). Не зря говорят: чтобы узнать человека, надо с ним два пуда соли съесть. А у тебя с первых же глав все наметилось: председатель — зло, зоотехник — добро.

Но читатель на веру не всегда принимает. Ты в деле покажи, что человек гадок, а потом говори о нем больше того, что мы увидели, говори уже от себя, и тебе, автору, поверят. У тебя получается перехлест, и это пугает, мешает восприятию. Если уж ты решил сказать что-то о председателе, покажи это (опять же!) через зоотехника. Ведь он, зоотехник, что-то о председателе знал, как-то представлял его как человека и руководителя, ибо, работая в управлении, приезжал в колхоз «Рассвет» и, конечно же, встречался с ним. Вот это, известное зоотехнику по его наездам, и преподнеси читателю через мысли специалиста, едущего в колхоз. И столкни его мнение с живым человеком. Что-то, видно, из прежних выводов зоотехника о председателе подтвердится, что-то окажется ошибочным.

О зоотехнике в самом начале надо сказать значительно больше. Рассказ ездового о том, как он возил рожениц, сам по себе хорош, но он не раскрывает причину того, почему Сергей Рязанцев решил работать в колхозе. В жизни не так уж часто меняют управление на колхоз, а если уж меняют, на это есть какие-то причины — то ли человек перебирается в родное село, то ли ближе к нему, а может, в управлении повздорил с кем-то из начальства и решил доказать, что он не лыком шит. А бывают причины и другого рода — решился ехать в то село, где живет девушка, которая сушит душу. Да мало ли причин! А ты сразу бьешь патриотизмом — захотелось, мол, на фермы. Могло быть и так, но не показывай это в лобовую, ты пишешь художественную вещь, а не статью о передовом опыте, не агитку на тему о том, что специалисты должны быть в гуще жизни.

Теперь о Егоре Егоровиче и Федоре Федоровиче (подумай, кстати, об именах с отчествами, слишком уж гротеском попахивает!) Так вот, о двух мужиках. Благодатный материал, но ты его не сумел по неопытности скрутить в узел. Как и с председателем, ты поспешил и вывалил все на одной-двух страницах. И получился шурум-бурум. Может быть, стоило бы показать вначале только (и только!) встречу Федора Федоровича с Егором Егоровичем, но так показать, чтобы читатель понял, что Федор Федорович — человек с изюминкой, с хитрецой, который живет направдок, не умеет ловчить. И раскрыв в сцене их встречи (в присутствии зоотехника, которого везут в село) хоть одну черту его характера, ты в какой-то мере оттенил бы и главную пружинку в натуре Егора Егоровича. Сергей Рязанцев, а с ним и читатель, понял бы в словах ездового (когда он стал рассказывать о своем соседе) ту особинку, которая отличает его от того же Федора Федоровича — жадность, злобность и т.д. Жадные люди понимаются и в разговоре. По натуре ездовой таков, что не стал бы первому встречному (тем более, зоотехнику) говорить о председателе из-за боязни, что его слова передадут. Такой человек, как правило, спросит в первую очередь о зарплате, о чем-то таком, что не сразу, но раскроет в нем главное — прижимистость, жадность.

В этом плане удачно сделана сцена с трояком, но эпизод этот подпорчен тем, что зоотехника ты подаешь слишком уж упрощенно, прямолинейным человеком («Сейчас мы с дороги водочкой побалуемся, — подмигнул» и т.д.) Фальшиво это звучит и усиливается эта фальшивость ссылкой Сергея на то, что в его чемодане «припасена» бутылка. Ишь, какой запасливый, подлец! Знал, что будет расплачиваться, и заранее водочки прихватил. Или сам пьет? Скользким, как стекло бутылки, выглядит этот эпизод. Зачем запасать, если за ним подводу прислали как за специалистом (да и подводу ли, когда пред. на машине раскатывает?), а в то, что сам Сергей пьет, не верится, ибо по контексту не такой он, чтобы, переезжая на новое место, запасаться в дорогу.

Случайно бутылка в чемодане? Видишь, что получается. А ведь мог он и предложить, но так, как в таких случаях бывает. Может, мол, я сбегаю, может, мол, не против после дороги погреться, так я в магазин. Короче, предлагают, но не так, как у тебя. Жадность в этом эпизоде ухвачена тонко (дома, мол, разопью), но вышла промашка с зоотехником: ты его обеднил.

Вот как мне лично мыслится все тобой написанное (вариантов может быть множество, но я остановлюсь на самом примитивном и традиционном, ибо и так в жизни бывает). Едет зоотехник, размышляет о том, что знал, о том, что его ждет, слушает и не слушает ездового, в какой-то мере узнает первого сельчанина, Федора Федоровича (его незлобивость, хитрецу), вселяется на его квартиру, потом в сцене на ферме перед ним раскрывается (и то не полностью) председатель и Чеченев, (а ты встречу с предом не показал), на квартире к нему приглядываются, начинают привыкать, он тоже приглядывается и начинает познавать хозяев не со слов ездового (тут бы к месту шутка Фед. Фед. с ездовым в смысле денег, но никак не раньше), идет знакомство с селом (пошел бы и пейзаж о селе), знакомство с сыном Егора Егоровича — показал бы сцену с козой в огороде, чтобы на глазах Сергея (тут бы и пришел сын ездового — я, мол, не насчет козы, хоть отец и послал ругаться, а так… вижу, мол, новый человек, парень вроде, ну и…) И так вот, шаг за шагом, не торопясь, повел бы свой рассказ. А ты оглушил читателя таким количеством фактов, что уже их хватит на добрый рассказ.

На мой взгляд, отрывок этот следует ужать, сделать емче, плотнее, экономней расходовать фактуру и все время сдерживать себя от соблазна вплетать в ткань вещи бытовые сцены, эпизоды, которые, на первый взгляд, просятся в текст. Они пригодятся, но надо умело найти им достойное место — гвозди в доску вгоняют тоже не куда попало…Уловил ли ты мою мысль?

Чуть скажу и о языке. Приглядись внимательней и строже хотя бы к тем предложениям, которыми рисуешь внешний портрет. Они у тебя сделаны по единому образцу, как формой отлиты: «…Пономарев — шестидесятилетний с полным, оттопыренным, как у беременной бабы, животом…», «…Сергей Рязанцев — молодой, белобрысый парень…», «…Прасковья Андреевна — низенькая, сгорбленная, но довольно шустрая…», «…Чеченев — пожилой, приземистый, розоволицый…» и т.д., и т.п. эти предложения так длинны (особенно портрет ездового!), столько в них прилагательных, так густо определений, что в этом калейдоскопе слов портрет не «портретится» — расплывается и начисто исчезает, ибо не знаешь, на чем же остановить свое внимание. А все эти черты можно дать резче, по одной, но при определенных ситуациях (руки, их твердость у Чеченева и через его метод удерживать свиней — видишь его и помнишь).

Много газетных выражений (откуда они у тебя?), неточных слов и сочетаний, повторов и одинаково сработанных конструктивно предложений.

На рукописи я оставил кой-какие пометки, критически к ним подойди. Выдавать авансы, ознакомившись с отрывком, опасно, и все же думаю, что тебе стоит писать. Пугает одно — некая ходульность героев, которых ты показываешь в действии. Тут ты робок, не уверен, напряжен (и это по тексту, брат, чувствуешь), и закрадывается подозрение, что ты отталкиваешься от какой-то вещи или нескольких вещей, читанных тобой, не подражаешь, но сбиваешься на чужой ритм и тон, тебе трудно найти собственную тропу, и это тебя сбивает с толку. Лучше там, где ты как бы вспоминаешь, говоришь о прошлом.

Пиши! Сообразуясь с моими высказываниями (можешь их и не принять), как-то ужми, переделай начало и присылай больше. Если будет получаться, сделаю со своей стороны все возможное, чтобы вещь дотянуть и определить ее по назначению.

Конференция (читателей) в Дерезовке состоится 11 марта. Не сможешь ли приехать? Хорошо бы потолковать!

Напиши, как принял и мой отзыв, с чем согласен, с чем нет.

Привет Марии, детям! Всего доброго, твой В. Белокрылов.

P.S. Извини, что на обороте последней страницы я оставил карандашные записи. Делал для себя, читая; хотел стереть, но решил оставить — это тоже мое мнение.

г. Калач, 01.03.1968 г.

Вася, здравствуй!

Письмо твое, честно говоря, меня ошарашило. Правда, ты и раньше высказывал недовольство и своей работой, и богучарской жизнью в целом, но такой быстрый перелом меня удивил. А как посмотрят на это власти, не повлияет твое «бегство» на твою работу? Задаю эти вопросы и почему-то упрекаю себя — зачем спрашиваю? — ибо прежде чем решиться на что-то, человек обдумывает все до мелочей. Видимо, продумал и ты.

Мое решение переехать в Дерезовку созрело окончательно, пугает только предстоящая перестройка хаты. На первый случай хочу веранду сделать двумя комнатами, чтобы оборудовать себе некое подобие конуры, где можно было бы спокойно работать. Сие пугает, так как практик я никудышний, да и с лесом будет туго, ибо его придется доставать. Если в этом году мне не удастся поступить на Высшие литературные курсы (а это может случиться), значит, целый год мне предстоит прожить в Дерезовке, и без отдельной комнаты я ничего не сделаю. А это страшит больше всего!

С повестью все благополучно, она должна выйти в начале осени, может, чуть позже. (Речь о повести «Мороженые яблоки». — Т.Б.) Твоя уверенность, что она будет лучше первых двух, может не оправдаться. Поначалу я писал ее просто как заказ, и лишь после трех-пяти глав она меня взяла по-настоящему. К тому же жанр детской повести труден сам по себе, он был к тому же нов для меня, и сказать что-либо определенное об этой повести я просто боюсь. Выйдет, прочтем, посмотрим!

А «Подъём» бесстыдно задерживается. Рассказ, который там идет, я писал летом. (Речь о рассказе «Митрич и солнце». — Т.Б.) Первый раз в жизни писал сразу, на машинке, по свежим следам, и, кажется, он у меня вышел. Правда, редактор осторожно выспрашивал у меня, что за идею я протягиваю в нем, но от прямого ответа я уклонился. В рассказе попросту рассказано о простом человеке, вернее, о последних его днях, о той трагедии (на первый взгляд, эта трагедия редко кем называется трагедией) человека, который к концу жизни, какая за работой незаметно как прошла, начинает кое о чем задумываться. Короче, прочтешь и поймешь сам, если, конечно, рассказ тебе понравится.

Вернувшись из Воронежа, я засел за роман, но написал всего лишь две главы. (Речь о романе «Жизнь как жизнь». — Т.Б.) Проклятая работа в редакции и все то, что связано с нею, мешают главному — работе над чистым листом бумаги.

Да, воронежских литераторов тебе надо бы прочесть. И не столько потому, что чему-то научишься особенному, хотя у каждого что-то возьмешь, а просто чтобы не быть невеждой при встречах. А встречаться (я и ты) мы с ними будем!

Не надо описывать подробно, но все же в ответе на это письмо черкни, как ты думаешь обосноваться в Дерезовке. Зоотехником или… В общем, напиши. Я перееду туда, видимо, в середине июня. Только много об этом не распространяйся, ибо наши люди досужи до всяких догадок и предположений, от которых один шаг до сплетен и всяческой болтовни.

Привет Марии! Пишу по твоему совету, на Дерезовку и посему привет Алексею Афанасьевичу. Твой В. Белокрылов.

г. Калач, 23.03.1968 г.

Вася, здравствуй!

Итак, пишу обещанное письмо, вернувшись из Воронежа. Повесть из издательства я взял и основательно прошелся по ней еще раз. Это заняло неделю. Если б не торопили, посидел бы над ней еще, но все сроки прошли, и я сделал только то, что можно сделать в течение недели.

На носу весна — время, когда писать мне очень трудно. Придется ломать в себе устоявшуюся, привычную заданность давнего — весной и летом не писать.

Спрашивал у Евг. Титаренко о неисправности в машинке. Он говорит, что никакой неисправности нет. Из каретки выскочила пружинка, которую он не захотел искать. Устранить этот дефект проще простого, надо обратиться к любому мастеру, и он за пять минут устранит все.

Как дела с рукописью, поскольку ты пишешь за один присест?

Я сейчас пробую писать роман — туго, но идет понемножку.

Привет Марии. Всего доброго! Твой В. Белокрылов.

г. Калач,18.04.1968 г.

Василий, привет!

Все-таки удивляюсь, как тебе удалось так быстро разделаться с племстанцией, но раз удалось — хорошо, тем более что ты этого хотел.

У меня дело сложнее. Во-первых, переехать я смогу не раньше июня, во-вторых, не знаю, как мы сможем разместиться в тех двух комнатушках в материной хате. Даже книги деть будет некуда, а они для меня все. Приеду на май, разведаю, что можно будет сделать с пристройкой и, может быть, придется переезд отложить. Дело в том, что из лесничества, куда я написал письмо насчет леса, все еще молчат, а если там ничего не получится, то нигде больше я не смогу достать 5-7 кубометров стройлеса. Вот такие пироги.

Новостей нет. Правда, вышел «Подъём» с моим рассказом, а в «Молодой гвардии» дали в четвертом номере тот рассказ, который намеревались пустить в июньский номер. Из издательства никаких сообщений. Жду от них договора и приглашения ознакомиться с рисунками к повести, но пока тишь да гладь…

Пишу сейчас новую повесть, отложив (так складываются обстоятельства) работу над романом. Забраковав около 15 вариантов, я написал две главы повести, но сейчас опять решил, что это — не то. Сегодня буду сидеть над 16 вариантом начала. Дело обычное и привычное…

Везде и у всех одно и то же. Алексей Прасолов (поэт) прислал три письма, и во всех красной нитью — не было бы работы, впору скулить. И мне тоже чертовски скучно, а пить не хочу! А у тебя Дон под боком. А у тебя машина! Взял бы да и приехал к следующему воскресенью, а?

Привет Марии, родителям! Твой В. Белокрылов.

17.12.1974 г.

Василий, здравствуй!

Жаль, что не встретились. До Нового года вряд ли теперь увидимся, а Новый год я думаю провести в Обнинске, под Москвой. Как сложится поездка — не знаю, но, сознавая необходимость оторваться хоть на короткое время от всего осточертевшего здесь, не отказался от приглашения Бориса Бондаренко навестить его. Там же, разумею, в Обнинске, живет другой писатель — Анатолий Ткаченко, прозаик интересный и своим творчеством мне симпатичный. Отведу в разговорах с ними душу, отпразднуем день рождения Бориса (29 декабря), а после Нового года поеду в Москву. Похожу по журналам (надо же рассказы, наконец, определить!), наведаюсь в два издательства — «Сов. Россию» и «Современник», попробую попасть к Симонову. К тому же надо в университет заглянуть, на ВЛК — высшие литературные курсы. В общем, дел предстоит много. Выехать думаю 27-го.

Таковы вот планы относительно Нового года. Поэтому заранее поздравляю всех вас, Лустиных, с праздником Нового года — праздником большим, ибо он, праздник этот, всегда грань, рубеж старого, отжитого, и нового, неизвестного. Здоровья вам, благ и хорошей с кумой бодрости за праздничным столом!

Жму руку! В. Белокрылов.

P.S. Ни лося, ни кабана не убили пока, иначе бы позвонил. В.Б.

15.02.1975 г.

Василий, здравствуй!

Знаю, что виноват перед тобой. Сознаваясь в том, не буду искать оправданий. Вряд ли это нужно. Скажу лишь, что это не от хорошей жизни. Как бы там ни было, знай, что я всегда рад тебя видеть. Всех тебе благ!

Твой В. Белокрылов.

Москва, 2 сентября, 1975 г.

Василий, здравствуй!

Пишу, хотя и устал и, главное, во многом в неведении. Поселили нас в общежитии Литинститута, на седьмом этаже. Каждому — отдельная комната на 18 кв. м, со столом, стульями, кроватью, шкафами, обеденным столом и т.д. — все, в общем, по-божески. Заниматься будем 4 раза в неделю, с 10 до 4-х., кроме лекций, которые будут читать ведущие преподаватели московских вузов, встречи с учеными, военачальниками, архитекторами, посещение музеев с выездами в другие города, просмотр всех зарубежных фильмов в закрытом зале (нагляжусь «боевиков» и пр.) и т.д., и т.п.

Первый семестр кончается в декабре, занятия начнутся аж 10 февраля; на октябрьские, видимо, тоже приеду.

Сейчас пока ограничусь этим. Пиши мне, спрашивай, ну, а об интересном я и сам, видно, буду извещать.

Всего, твой В. Белокрылов.

Москва, 15 сентября, 1975 г.

Василий, добрый день!

Спасибо за письмо, за шутливо-оптимистический тон этого письма. Мне еще очень многое нужно сделать, чтобы обрести подобный настрой. О чем я говорю, ты, видимо, догадываешься.

Третий день болею, причем серьезно. Ангина и грипп — вещи, сопутствующие друг другу, но, в общем-то, в смысле лечения несовместимые: чтобы быстрее прошел грипп, не следует сбивать температуру, а для испарения ангины нужно оную температуру сбить. Ну, и сбиваю. Борис Бондаренко (писатель. — Т.Б.) (я не писал, что он уже здесь?) привез вчера бутылку спирта, мы ее вытрескали, на ночь я выпил кипяченого молока с медом и маслом, но, увы, не помогло. Благо, что заснул. И проснулся поздно. Борис уже сходил вниз (так мы называем выход в город), принес бутылку водки, две пива и … твое письмо. Граммов сто я выпил, Бориса проводил в свою келью и вот пишу.

Привыкание еще не завершилось, что накладывает свой отпечаток на все, ну, да ничего, придет.

Домой скоро наведаюсь. Могу даже точно сказать, что выеду из Москвы вечером 25 сентября, стало быть, днем 26-го, если возьму в Воронеже билет на автобус, буду в Мамоне. Если сможешь, подскочи к автостанции к приходу воронежского автобуса. Но никому об этом не говори, кроме «полковника» Веревкина, предупредив и его. Хочу заявиться домой инкогнито. Для этого есть причины — хочу поглядеть, как моя дражайшая половина будет отмечать свой день рождения. Это, может быть, нехорошо, но за последние полтора года она по мелочам так изолгалась, что этот мой шаг вполне оправдан. Еду не только по этой причине. Надо взять пишущую машинку, пальто, рукописи и другое кое-что. Если в Мамоне встретишь, буду рад.

Водку, говоришь, пьют? А что еще им делать? Водку везде пьют. Чтобы бросить ее пить, нужно увлечься чем-то. Тебе творчеством, например. Думаю, что в этом смысле (о водке говорю) я здесь буду спасен. Много надо работать, да и режим жесткий. Лекции нам читают великолепные, я за неделю ужо поумнел и настроен на то, чтобы как можно больше взять за эти два года. При встрече кое-что интересное расскажу. А пока кончаю, пожелав тебе всего доброго!

Марии — привет, детишкам тоже, ну, и «полковнику» Веревкину, ежели он позвонит. И пиши. Не понимаю, например, чем выгодно бабам откармливать по 2–3 головы [свиней] из колхозных семей. Будь добр, объясни.

Жму руку, твой В. Белокрылов.

От Бориса привет. Вот он стоит передо мной с трубкой в зубах и очень нежно придерживает ладонью правый бок, нежа расшалившуюся язву.

Ставь свой индекс!

Москва, 16 ноября, 1975 г.

Василий, привет!

Как видишь, я в Москве; стало быть, доехал. Хотя в вагоне и спал, но сон не выжал той одури, которая скопилась от многодневных возлияний, от психических перегрузок, и чувствовал я себя скверно. Ну, да не об этом речь. Главное, все в Воронеже, кажется, состоялось, если не считать твоих неудач с покупками кофт и ботинок. Вспомни, как раньше ходили, и ты, ей-богу, утешься тем, что у тебя есть. А есть у тебя многое. Душа, например, которая не зачехлена, как у многих.

У меня все хорошо. Вернее, все было бы хорошо, если бы не проклятые мысли о доме, о том, что кто-то понемногу, но обворовывает меня там. Обворовывает без труда и безнаказанно. В глубине души я не верю в это, а сомнения есть. И эти сомнения порождает она сама, вот что скверно. А как сделать, чтобы она это поняла — не знаю. Ну да черт с ней! У меня начинает возникать подозрение, что благоверная моя нарочно держит меня в таком напряжении. На всякие такие штучки она ох как способна.

Ну, а как вы добрались и когда добрались? Как чувствовал себя? Что вообще осталось в душе от этой нашей совместной поездки? И вообще, как дела? Ох, как беречь нам себя надо, боже мой! Водка — вещь иной раз и необходимая, но плохо, что стала она для нас средством от всего, т.е. водка ради водки, хотел я сказать. Мы тут тоже с Борисом врезали, сидели до трех часов, о многом переговорили. О тебе ему рассказывал. Он тебя хорошо запомнил, понравился ты ему. Хотел он в этом письме черкнуть тебе что-то сам, но неожиданно был вызван телеграммой в Обнинск. Но это уляжется. Во всяком случае, большой от него привет и пожелания всего наилучшего. Я, само собой, к Борису присоединяюсь и на этом, пожалуй, закончу письмо. Пиши. Будь. Твой не гвардии рядовой В. Белокрылов.

P.S. Почему Веревкин не пишет мне, узнай. Хотя бы на письмо ответил. Обиделся? За что? Всем твоим кланяюсь. В. Б.

Последи за «Коммуной», и ежели статья о «Завязи» появится, не поленись переслать мне газетину. Василий.

Москва, 24 ноября, 1975 г.

Приветствую, дорогой!

Надеюсь, теперь ты уже получил мое письмо, писанное сразу же по приезду. Да, ты прав — «запил» я, когда вернулся. Не то чтобы запил, но основательно гульнули сначала с Борисом, потом с гостьей Миши Глинки (есть такой прозаик в Ленинграде), а потом с критиком Вл. Гусевым, которого встретили в издательстве «Советская Россия», куда ходили с Борисом по делам. Ты же знаешь, что я пытаюсь пробить переиздание своих повестей, а сие не так-то просто по нынешним временам. Начинает, кажется, везти: обрел хорошую редакторшу в лице Валентины Кургановой — человека в издательстве многоуважаемого и пробивного. К концу декабря буду уже точно знать, состоится ли переиздание, а если состоится, то когда. Нынче воскресенье.

Завтра еду на киевский вокзал встречать Бориса. (С ним из Обнинска приедет и Анатолий Ткаченко). Втроем в издательство «Современник» — попробую там с помощью Анатолия что-нибудь пробить, сиречь сделать книжку из какой-нибудь старой вещи и новых рассказов. Деньги! — вот что мне нужно сейчас! Отдать долг, освободиться морально от осознания своей временной несостоятельности — вот для чего мне нужно что-нибудь переиздать, чтобы работа над новыми вещами шла без мыслей о том, что мне не за что и бутылку купить, когда эта бутылка вдруг потребуется. А она, дьявол, требуется. И часто к тому ж…

О невеселых пишешь ты делах. Похороны, скандал с супругой… Невесело, но, видно, и без этого не проживешь. Я от скандалов уже устал, поняв, что ничего скандалами не добьешься. Сердце начало побаливать — дважды так схватывало, что и «караул» нельзя было кричать. Основательно, чую, супруга моя меня укатала, только и осталось, что тешить себя надеждой, что на том свете это зачтется ей. Сволочи люди!

Потчевать тебя новостями не могу — новости, связанные с людьми, для тебя неизвестными, не новости. Пожалуй, одна новость сойдет, а именно: во вторник Москва встречает Гусака (Густав Гусак — Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Чехословакии (1971-1987) — Т.Б.). Нам велено потеплей одеться и ждать автобуса. Видимо, уготована нам участь статистов, будем изображать ликующую толпу. Как все это будет проходить, не знаю, напишу потом о своих впечатлениях, а пока…

Приехал бы ты, что ли, в декабре! Дня на три хотя бы! Сходили бы в ЦДЛ, на Останкинскую башню поднялись бы, посмотрели бы что-нибудь, с ребятами интересными тебя бы познакомил. А?.. Как бы там ни было, пиши! Не считай, сколько я написал тебе писем. Всего тебе доброго! Привет семье.

Твой В. Белокрылов.

P.S. В окно глянул, а там — снег. Не настоящий какой-то. Как у вас, то бишь у нас, что за погода?

Москва, 27.12.1975 г.

Василий!

Прости, что молчу. Завален работой срочной настолько, что и к Новому году, видимо, не удастся вырваться. Дома будем (со мной здесь Нина), видимо, числа третьего-четвертого. Заскакивай!

Твой В. Белокрылов.

Москва, 29 марта, 1976 г.

Привет, генерал!

Поверь, несколько раз принимался писать тебе, но из этого ничего не выходило. Не уверен, что получится что-нибудь и сейчас. Знаю, ты не однажды обвинял меня в слабости, в желании поплакаться в жилетку и призывал, послав всех и вся к черту, делать свое дело. Наверное, ты прав, только слабость и желание поплакаться — это не что иное, как неодолимая потребность выговориться, чем, собственно, я и занимался всю свою сознательную жизнь, ибо писание книжек для человека эмоционально-художественного склада — это никогда не прекращающийся процесс бескомпромиссного, безбоязненного выворачивания своей души перед другими. Без этого художника нет. Прости, ты меня часто слушал, но не всегда слышал.

Сложный по натуре, ты все же оцениваешь факты и явления человеческой жизни с точки зрения разума, однажды усвоив очень верную истину, что стену лбом не прошибешь. Я, к сожалению, все еще лоб расшибаю и, видимо, буду расшибать, понимая и чувствуя, что иного пути у меня нет.

Надеюсь, ты догадываешься, о чем я говорю, и прошу извинить меня за столь длинное вступление.

А письма, другие, не вытанцовывались потому, что я давным-давно болен душевно и все вижу взглядом человека, которого очень долгое время мучали, терзали ради чего-то случайного, мелкого, незначительного. И это делал человек, которого я старательно, любовно лепил, творил для себя на протяжении почти 17 лет. До тех пор, пока я не пойму, что же происходило, меня не существует, меня попросту нет, ибо не в состоянии понять, что было. Я не могу писать: моя рука, мой мозг, мои чувства тормозятся, застывают перед необходимостью познать истинное, прежде чем творить. Трудно это высказать внятно, но ты поймешь. Поэтому я весь ушел в себя и знаю, что с тем, что во мне, я лишь обуза людям, я неосознанно затаиваюсь, понимая, что одну и ту же песню сотни раз петь неприлично. А я пока иную песню петь не могу.

Понемногу, кажется, начинаю понимать, что мне нужно делать, а пока… пока, брат, ненужно живу. С 12 февраля, когда я приехал, и до вчерашнего дня главным моим занятием было убийство самого себя. Убийство медленное и усыпляющее — водкой. Но из этого круга вырвусь — чую это!

На лекциях много интересного, но об этом не напишешь в письме.

Борис серьезно болеет, но держится. Ждет выхода романа. Тогда и напишет тебе. А сейчас ему, поверь, не до писем, хотя он часто толкуется о тебе.

Извини, что письмо мое получилось не в тон твоему — ты поймешь меня правильно. И пиши.

В Дерезовке бываешь? Когда приеду — не знаю. Да и не к кому мне туда ехать. И незачем. Пить? Этого и тут хватает.

Корма как? Каким ожидается год? В общем, пиши. Привет семейству.

Всех тебе благ! Твой в чине капитана В. Белокрылов.

Москва, 23 октября, 1976 г.

Привет, маршал!

Вину свою признаю, но лишь отчасти. Писание писем — дело нужное, но иногда довольно трудное, ибо хочется действительно написать, а этому что-то мешает. Мне мешала отчасти занятость, отчасти сознание того, что не сумею отобрать нужное, заслуживающее внимания. И думалось, что увидимся. Но и увидеться не пришлось — приезжал всего лишь на два дня (на день ее рождения), и так как она в Калитве, то мне, человеку нетранспортабельному, приезд мой обошелся во всех отношениях дорого. К генералу Веревкину я все-таки нашел возможность заглянуть, о чем он, видимо, доложил вашему высокопревосходительству. Ну, вот. Читаю я сейчас (тайно, конечно!) второе издание знаменитых «Вех» — сборник статей о русской интеллигенции. Среди авторов — Ник. Бердяев, С. Булгаков, Петр Струве — марксист, автор первого «Манифеста Российской социал-демократической рабочей партии»; сборник, который наделал в свое время много шуму, сборник, по поводу которого Ленин разразился большой статьей.

Сборник — интереснейший, на многое открывающий глаза. Вот тебе некоторые выписки: «Символ веры русскаго интеллигента есть благо народа, удовлетворение нужд “большинства”. Служение этой цели есть для него высшая и вообще единственная обязанность человека, а что сверх того — то отъ лукаваго. Именно поэтому онъ не только просто отрицаетъ или не приемлетъ иныхъ ценностей — онъ даже прямо боится или ненавидит ихъ». Сие из статьи «Этика нигилизма».

Еще: «что делала наша интеллигентская мысль последние полвека? — я говорю, разумеется, об интеллигентской массе. — Кучка революционеров ходила изъ дома в домъ и стучала в каждую дверь: “Все на улицу! Стыдно сидеть дома!” — и все сознания высыпали на площадь, хромыя, слепыя, безрукия: ни одно не осталось дома. Полвека толкутся они на площади, голося и перебраниваясь. Дома — грязь, нищета, беспорядок, но хозяину не до этого. Онъ на людяхъ, онъ спасаетъ народъ, — да оно и легче и занятнее, нежели черная работа дома».

Еще: «В 60-х годах с их развитием журналистики и публицистики “интеллигенция” явственно отделяется от образованного класса, как нечто духовно особое. Замечательно, что наша национальная литература остается областью, которую интеллигенция не может захватить. <…> Великие писатели Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Достоевский, Чехов не носят интеллигентного лика. Белинский велик совсем не как интеллигент, а как ученик Бакунина, а главным образом, как истолковать Пушкина и его национального значения».

Впрочем, хватит. Не буду комментировать, ты сам с усам и поймешь общую (на мой взгляд, довольно верную) точку зрения о путях и судьбах русской интеллигенции с ее служением одноликому богу, который оказался слишком многолик. От нас, нашего поколения, скрыт громадный пласт накопленных знаний о человеке, как таковом, о его внутренней сути и жажде постигнуть высшие ценности — не только реальные силы бытия, но и идеальную правду духа. Второе, подчеркнутое мной, задавлено, отброшено, и не потому ли мы во многом ущербны? Что скажешь в письме?! Потому и не хочется писать. И я кончу. Из Москвы выеду 5-го ноября. В Мамоне буду, стало быть, шестого в 12-ть или в час. Не подскочишь? Если подскочишь, подготовься к разговору о сельскохозяйственных комплексах (на примере Лозовского), о выгодах и накладках и т.д.

Ну, кажись, и все. Увидим — побалакаем, а пока всех тебе, маршал, благ. Куме привет, крестнице — пожелания хорошо развиваться, ну, а генералу скажи, что хошь. До встречи! Твой (есаул) В. Белокрылов.

Москва, 15.02.1977 г.

Василий, привет!

Как видишь, я уже в Москве. Скучно, все осточертело. Приехал, погудели мы четыре дня подряд, а нынче отхожу потихоньку. От Бориса и Черкасова тебе по привету, от Гриценко тоже.

Прости, но я не помню, как вы уезжали — так меня разлимонило, поэтому, ежели что не так, не взыщи.

В Мамоне забегал к Веревкину. Он тебе звонил? Как твои дела, и личные, и колхозные? Или личных нет из-за колхозных? Когда теперь увидимся — не знаю. Во всяком случае, сообщу, если что наметится. Пиши, не забывай.

Куме привет, крестной тоже. Всех вам благ. Твой В. Белокрылов.

(Все упоминаемые в письме лица — писатели, курсанты ВЛК. — Т.Б.).

Москва, 28 марта, 1977 г.

Здравствуй, адмирал!

Ругаешь, наверное, есаула. Правильно. Не ругать, а бить его надо, что ты и сможешь сделать, когда я вернусь в родные края.

Как мы тут живем, ты знаешь: по коридору ходим-бродим, выпиваем, изредка едим и друг за другом следим. Стоит, допустим, Толе Гриценко завязать на пару дней, он уже с меня и с Коли Черкасова глаз не спускает, а Борис, так как не видит ни хрена, пробирает нас, выслеженных, уже словами. И… они тут же усаживаются за стол. Хряпнут по чарке, и всем хорошо.

Шутка шуткой, но выпивать приходится часто, ибо поводов много. И не всегда можно отказаться.

Сообщаю, что вынесли мне строгий выговор с занесением в учетную карточку и постановили выдать новый билет. Теперь начну хлопотать насчет паспорта и членского билета.

Новостей, в общепринятом смысле слова, никаких. Страшно хочется домой, но что же делать, придется потерпеть еще три месяца.

Как твои дела — и личные и колхозные? В Дерезовке, поди, не бываешь? Короче, наберись мужества и черкни хотя бы пару слов. Ото всех ребят тебе привет, а от меня куме передай и Ленке, дай ей бог здоровья! Пиши!

Всех тебе благ!

Твой В. Белокрылов.

Москва, 18 мая, 1977 г.

Василий, привет!

Как ты понимаешь, задержка с письмом объясняется одним и тем же — пристрастием к Бахусу, которому поклонялись по поводу встречи, а потом уже просто по инерции. Сегодня я отошел, сдали к тому же зачет по театральному искусству, и я сейчас выпроводил Колю Черкасова, предложившему опохмелиться, решив написать всем, кому есть желание или необходимость написать.

Особых новостей нет. Сдвинулось, кажется, что-то в издательстве, и мою рукопись оставляют в плане 78 года. В понедельник поеду и буду уже знать все в точности. Вполне может быть, что и договор заключу. А Борисову «Пирамиду» переиздают в «Сов. писателе», он уже и деньгу получил, по поводу чего вчера прогудели до полуночи.

Новость, тоже пока окончательно не ставшая конкретностью, — предложение работать в Липецке отв. секретарем. На днях поеду в Союз говорить по этому вопросу. Но об этом пока говорить никому и ничего не надо. Что касается меня, то я колеблюсь, хотя все и все за то, чтобы я согласился, ибо и квартиру сразу получу, и 200 рублей ежемесячно — тоже факт немаловажный, тем более, что работы до поту у отв. секретарей не бывает, а ежели учесть, что в Липецке всего лишь семь членов, то ломаться и вовсе не стоит. Короче, на той неделе я уже буду знать, куда проляжет мой путь из Москвы.

Ну, вот, кажется, и все новости, касающиеся меня, грешного. Пиши, каковы твои дела, как самочувствие, и твое, и твоих домочадцев. Ребятам от меня привет, а тебе пожелания всяких благ.

Твой В. Белокрылов.

г. Воронеж, 16.04.1978 г.

Василий, привет!

После нашей с тобой встречи не стал отправлять тебе написанное письмо, а сейчас оно устарело.

Новостей вроде бы нет. Собрание, на которое я спешил, прошло бурно, а члены правления, собравшиеся выбрать председателя, могли сделать это только на третьем заседании. Председателем правления остался Гордейчев, чему лично я рад, ибо он человек, по крайней мере, культурный.

После собрания я повел старика Булавина домой и засиделся у него до полуночи. Домой пришлось ехать на такси, которое Мих. Як. вызвал по телефону.

Началось вроде работаться, и все бы ничего, но мне ведь везет, как сивому мерину. В прошлое воскресенье поехал купить стол в мебельный магазин, что на Плехановской. В воскресенье магазин не работал, но в четыре часа с черного входа по знакомству должны были продаваться какие-то столы чешского производства по 35 руб. Попасть в магазин «со двора» устроили и мне. Взял я 45 рупий и отправился. В магазин я проник, но стол мне не приглянулся: маленький и белой, какой-то больничной окраски. Короче, выбрался я на свет божий и стал думать, что делать. Сашка уехал на проводы товарища в Осетровку еще в пятницу и в этот должен был вернуться последним рейсом. Решил — пойду к Булавину. Позвонил, телефон молчит. Взял я тогда четвертку и домой. Выпил, показалось, мало. Думаю, Сашка должен приехать, пойду-ка я возьму две бутылки вина. Выложить бы мне деньги, но ведь когда они в кармане есть, о них просто забываешь. Короче, пошел. Спешил, ибо восьмой час, а в восемь магазин закрывается. Взяв две бутылки вина, я побрел восвояси. Подхожу к перекрестку улиц Донской и Хользунова, вижу, стоит кучка ребят. Равняюсь с ними, слышу голос:

— У вас закурить не найдется, а? Дайте, пожалуйста!

Сунул я руки в карманы плаща и… И опомнился минут через десять — так гвозданули меня сзади по голове. На шею кровь капает, в глазах туман, шляпы на голове нет, сумки на плече нет тоже. Шляпу и сумку я нашел, но сумка оказалась такой же пустой, как и шляпа. Еле-еле добрел я домой, кое-как остановил кровь, но гудение в голове не давало покоя дня три. Сейчас рана уже зарубцевалась.

Такие вот дела. Аванс из Москвы мне еще не пришел, хреново пришлось бы, но, благо, Сашка зарплату получил, и мы кое-как кантуемся.

На майские праздники думаю поехать в Дерезовку. Второго или третьего, очевидно, побуду в Мамоне — нужда заставляет. Надо, наконец, хозяйку искать, иначе или со скуки сдохну, или сопьюсь.

Если позволит время, и будет желание, доскочи третьего до худ. мастерской. А ежели она работать не будет, дуй к Петру Кирилловичу (П.К. Шипилов — прототип главного героя романа В. Белокрылова «Жизнь как жизнь». — Т.Б.), где я намерен обретаться. Надо посидеть, поговорить, что-то я заскучал по вас.

Вот, кажется, все. Кланяюсь куме, перед которой сильно виноват. Но я исправлюсь. Ей-богу. Обнимаю, твой В. Белокрылов.

Воронеж, 19 января, 1979 г.

Василий, здорово, дорогой!

Получил рассказ, открытку. Не ответил сразу потому, что был сначала в командировке месяц от Союза писателей, потом полмесяца в Ворошиловграде. Приехав, заболел.

Скоро буду в наших краях, загляну непременно, тогда и поговорим, ибо писать надо слишком много.

Привет Маше, крестнице.

Обнимаю, твой В. Белокрылов.

Воронеж, 26 февраля, 1979 г.

Василий, привет!

Не знаю уж почему, но всю прошлую неделю ждал твоего приезда. В предчувствии своем ошибся и вот пишу.

Как вы доехали? Дорога-то была хреновая. Хочется верить, что все обошлось.

У меня вроде бы жизнь нормализуется. Сейчас делаем с одним знакомым стеллаж. Материал заказывал на фабрике по ремонту и изготовлению мебели. Ну, а теперь сколачиваем начерно. Работа движется медленно, но все же движется. Понемногу доделываю роман, который нужно сдать к апрелю.

Был у новой тещи в гостях. Ничего, понравилось. И теща баба отличная, а тесть и вовсе простой мужик. Такие вот дела.

Как вы там? Кума и крестница не болеют? С каким настроением встречаешь весну? Какой она ожидается? Короче, черкни.

Засим! Если можешь, отстукай и пришли еще рассказ. Это — нужно!

Привет куме и общим знакомым! Всего!

Твой В. Белокрылов. Привет от Веры.

Воронеж, 10 декабря, 1979 г.

Василий, здравствуй!

Получил твое письмо, узнал твое житье-бытье. Не очень оно веселое, но по нашим временам, видимо, нормальное.

Сообщаю, что у Коли Черкасова очень серьезно заболела жена, и поездка его ко мне на неопределенный срок откладывается.

Рассказы твои отданы на рецензию Федору Карасеву — есть такой блуждающий литератор.

Отзыв его я тебе (для интереса и для сведения) перешлю, а о рассказах поговорю непосредственно с редактором, который вернулся из отпуска.

Да, запчасти, запчасти… попробую предпринять кое-какие шаги по другим каналам. Вдруг да выгорит.

У меня все нормально пока. Домой вряд ли приеду и на Новый год — некогда, а если поеду, извещу. А кто тебе сказал, что я был? Вот ведь! Я ни на минуту не отходил от скамьи автовокзальной, а поди ж ты…

Не будешь ли по делам в Воронеже? Будешь, заезжай.

А пока всех тебе благ, куме и Лене привет.

Остаюсь в чине есаула — В. Белокрылов.

Воронеж, 6 января, 1980 г.

Василь, здравствуй!

Видно, и в самом деле не принадлежите вы сами себе большую половину суток. Имею в виду твое обещание приехать и предположения, что это может и не выгореть, так как… Понимаешь, о чем я.

У меня все по-старому, в смысле неизмененности семейных и других дел. Новый год встречали с Верой вдвоем: никуда не поехали и никуда не пошли.

Четвертого был в Союзе. Взял рецензию Карасева на твои рассказы. Черт с ними, пусть делают по положенному. Рецензию высылаю. Она слабенькая, но важен вывод, а он нам на руку. Теперь отдам еще одному (я просил, чтоб дали Жене Титаренко или Матюшину), а потом рассказы прочтет сам редактор В. Попов. Я ему сказал: «Хватит бы держать этого человека, надо его печатать!» в ответ: «Учту, учту!» Короче, у меня уже надежда, что в этом году рассказы пройдут.

У меня беда: пропала трость от трубки. Ты погляди, нет ли у тебя. И, если будешь ехать, привези. И — «Половодье». И — Гиляровского. Нужно!

Погода у нас вроде зимняя. Снежок лег (мало, правда), морозцы. В кабинете моем солнечно.

Как вы там? Пиши. Куме привет, крестнице тоже.

Всего! Твой В. Белокрылов.

P.S. Рецензию не затаскай, она может пригодиться. В.Б.

Воронеж, 17.02.1980 г.

Честь имею, господин полковник!

Как всегда, попотешил вас своим присутствием, сам же не там, где нужно сошел с какого-то транспорта… и к двум ночи попал, наконец, домой. <…>

Не злись! За все отплатится, а пока что утешь себя компенсацией при случае посетовать и почудить на мой счет. Что же касается меня, то поклялся ничего, кроме водки, не пить и оную водку при возможности употреблять только дома.

Встрече был рад, хотя она для меня, как всегда, клином. Да и для тебя, видимо, тоже.

В последний раз выступал с Поповым. Обещает один твой рассказ дать. Когда — не решили. Думаю, что в последнем номере, который всегда из рассказов так называемых новичков, начинающих.

Приветы тебе от Матюшина, Титаренко, Касаткина П. и Толи Ионкина.

От меня поклон «начальнику штаба». Скажи ему, что той глыбой, как он меня называет, меня бы по голове. Не изо всех сил только, ибо изо всех — слишком больно.

Всего! Жму руку! Твой В. Белокрылов.

Воронеж, 12.03.1981 г.

Вася, здравствуй!

Письмо получил. Думаю, что ты найдешь возможность заглянуть по выписке из больницы. Потом хотел писать тебе, но не знаю куда: в Дерезовку ли, в Лозовое? В письме Веревкину спрашивал, где ты, но ответа от него еще нет. После встряски ему, надо думать, все еще не до писем.

Нет ничего хуже неопределенности. Ломал голову, как там у тебя будет складываться, но что мог придумать? Странно, почему не был у тебя никто из вышестоящих. Они-то на хрен нужны, но что за этим стоит? Короче, сразу же напиши, как что-либо наметится или прояснится.

У меня все по-старому: жить можно, но жизнь идет периодическими скачками, и работа, естественно, движется по этой скачкообразной колее, но пока это, видимо, закономерно. Катерина растет, мы стареем. Процесс необратимый, многоуважаемый дедушка! Слышал, что в апреле рождаются если не гении, то люди все равно отмеченные перстом божьим. Порадуйся, что будешь дедом вундеркинда или вундеркиндши. Желаю благополучнейшего исхода с появлением нового человека и становлением твоего дедовства.

Что еще? Был в гостях у меня земляк наш — Иван Петров Дробышев. Слушал и… потом его отругал за Веревкина — божьего человека.

Дальше. В этом году состоится очередное совещание молодых литераторов. Дуру не ломай, а быстренько готовь что-либо в двух экземплярах и шли или мне, или в Союз. В список ты включен, будешь вызван официально. Об этом еще спишемся, но рассказы готовь не оттягивая. Надо тебе ступить, наконец, на путь, который проходят в сов. время все — семинары, совещания, встречи с себе подобными. От участия в совещании ты ничего не потеряешь, а только приобретешь.

Кажись, все, что в письме сказать можно. Об изменениях пиши. Привет Марии. Увидишь Веревкина — тоже привет. Больше там никого не осталось.

Обнимаю, твой В. Белокрылов.

P.S. О болезни специально не спрашиваю — мнителен. Пиши — как? В. Б.

г. Воронеж, 07.02.83 г.

Василь, привет!

Почему молчишь, дьявол бритый? Работой ли придавлен, не свыкнешься ли никак со своим новым бытием, али какая обида на меня душу точит? А скорее всего, махнул на мя рукой как на несерьезного и совсем пропащего. Но — «жив курилка»! О твоем переезде в Дерезовку узнал уже не помню от кого, но узнал сразу же, как только снял ты с себя обузу председательства и покинул золотушные места речек Гнилуш, на брегах коих и выпить негде.

В середине декабря в Дерезовке я был, но всего один день — резали поросенка. Никуда меня не отпустили дела, иначе бы сумел тебя найти.

Ехать до мая домой не собирался, но обстоятельства гонят. Как не смешно вышло, а придется мне за публицистику сесть, дабы не подводить ответственных товарищей. Как-то по осени намеревался я очерк написать и о задумке своей сказал редактору «Подъёма» Попову. Тот об этом сначала партсобрание известил (меня на собрании не было), потом по телевидению выступил, а на днях «Лит.Россия» пришла с большой статьей, где целый абзац посвящен мне, грешному, якобы уже пишущему для «Подъёма» большую документальную вещь. Эко ведь! И в «Литературке» упомянут с тем же. Вышло — назвался груздем, полезай в кузов. Числа двадцатого февраля, видимо, придется приехать на недельку.

Стал и я дедом, сноха мне внучку преподнесла. Утешаю себя тем, что и впрямь на деда похож, ибо бородищу не стал укорачивать, и она, поседевшая, раскохалась. Скучновато отметил свое сорокапятилетие, грустно было, что все ценное для познаний и пониманий позади и что пора бы вроде за ум браться, хотя чертовски трудно уяснить, что это такое — «браться за ум»! По-житейски ясно, что под сим подразумевается, по душевным же своим потребностям меня как-то от этого кривит.

Пиши, как живется-можется, ребятам (знаешь — кому) привет передай, Маше кланяйся, а Михал Емельяновичу скажи, что мне с ним потому выпить хочется, что он со мной по «сурьезности» своей в последний раз выпить расхотел, хотя мужик эвон какой жиловатый и при силах к тому ж.

Всех благ! Твой В. Белокрылов.

Воронеж, 25.08.1983 г.

Василь, привет!

Как ни сложны наши с тобой отношения (а они сложны), писать мне больше, в общем-то, в Дерезовку некому, и, главное, мне хочется тебе писать, черту полосатому.

Все вы меня ругаете, в том числе и ты, но ведь, если здраво рассудить, то я не столько этой ругани заслуживаю, сколько вызываю у людей желание ругать, поучать. Это ведь так приятно — почувствовать себя выше кого-то, чище кого-то, умнее кого-то. Считаете меня пьяницей. Но как же мне не выпить, если я не вижу вас месяцами. А в гостях всегда пьют. А вот я приехал, засел за стол, и теперь черт знает сколько времени в рот даже пива не возьму, как не взял сегодня, хотя после проводов Бориса голова трещит. А вы там кажинный день ее, окаянную, глушите и пусть не всегда в слоновьих дозах, однако по возможности не отказываетесь. А что я экспансивен, горяч, ну, что ж… Не дано это — быть похожими друг на друга.

Борю я проводил. С трудом удалось втиснуться на поезд Симферополь — Архангельск. Стало быть, доедет Борис до древнего града Рязани, а оттуда электричкой — в первопрестольную. Уехал он, к сожалению, больным и совсем разбитым, но тут уж не твоя и не моя даже вина. Слаб он стал, болезней много, а от нагрузок, каковы бы они ни были, не отказывался. Поездкой, однако, остался очень доволен, поэтому скажи ребятам (Феде, Мещерякову, Василю), что добрые дела их не забудутся.

В Мамоне по телефону вызвали мы Веревкина, так как накануне я заказывал ему билет. Он прибежал, а нам уже бутылку достали, но было поздно: подкатил кантемировский автобус, на котором мы и отбыли восвояси.

Нынче только что получил письмо от Коли Черкасова. Он тоже грозится в августе подскочить, и не один, а с Саней Плетневым. Это тот, что в прошлом году госпремию за роман «Шахта» получил. Роман печатался сначала в «Октябре», потом в «Роман-газете», потом уже книгой в «Сов.писе», сиречь изд-ве «Советский писатель». Как видишь, меня помнят, хотят меня видеть и вовсе не считают, по примеру некоторых из вас, забубенным и черт знает еще каким. Не надо, друже, судить о достоинстве людей теми ценностями, которые ограничены местными условиями или собственными понятиями, которые не всегда, увы, применимы как мерило. Ну, да ладно, комара не заставишь стать пчелой. А что я одного из гостей ваших заговорить заставил, так это не беда; ему же пошло на пользу. Слишком уж его молчание раздражало: сидит, как наблюдатель ООН, да еще сложив руки на груди по-наполеоновски.

Извини за почерк — устал. Письмо тебе — одиннадцатое по счету, и письма все не по строчке-две. Скопилась почта, пока нас не было.

Что еще? Дома у меня все нормально. Настроение — рабочее, на днях засяду за детскую повесть для детской книжки, на которую уже давно заключен договор. Надо срочно готовить для «Сов.России» расклейку. Мы уже говорили об этом. Так как они печатают только уже изданное, думаю предложить «Завязь» и листов на 6-7 рассказов. Стало быть, надо мне две «Завязи» воронежского издания и две «Страны голубых снегов». Остальное пойдет из журналов. Отнесись ты к этому серьезно и найди мне книжки. В Дерезовке, в Мамоне, в том же Лозовом они есть. Напишу, конечно, Сашке Яньшину (что в редакции), но все это… В общем, постарайся ты книжки найти. Важно это, необходимо.

Кончаю, ибо и впрямь устал. Куме привет, ребятам — тоже.

Всех тебе благ, твой В. Белокрылов.

P.S. Напиши, не поленись. Когда буду — не знаю пока. В. Б.

г. Воронеж, 21 ноября 1983 г.

Василий, здравствуй!

Три раза собирался выехать в Дерезовку, и все три раза что-либо удерживало. 22 ноября нужно выступать в Углянце, в санатории. Ехать надо! Видимо, это будет последний вояж, после чего я махну рукой и поеду в Дерезовку. Но случится это все же после воскресенья.

По воскресеньям, как тебе, надеюсь, известно, в 6 часов вечера идет радиожурнал «Простор». Если даже ты эту радиопередачу и не слушаешь, на этот раз послушай. Она будет открываться чтением главы из моего романа, а перед чтением и я сам скажу несколько слов…

Вот пока все, что хотелось тебе сказать.

До встречи. Твой В. Белокрылов.

P.S. Скажи о передаче Мих. Емельяновичу. Из-за него, собственно, я и рассказ в «Коммуну» отдавал и эту вот передачу затеял по радио. Рассказ, мало того, что наполовину сократили, но и гонорар отчислили в фонд мира. Какова будет передача, я пока и сам не знаю. В.Б.

Воронеж, 28 марта, 1985 г.

Василий, привет!

Бросил корпеть над рецензией на роман И. Сидельникова «Комиссары» и пишу тебе ответ. Устал я от романа, устал от поисков доказательств, вернее, от поисков точных словесных выражений, кои бы стали для Ивана Васильевича убедительными. Роман громадный, аж 760 страниц машинописного текста, но в общем и целом вещь не состоялась, и я должен доказать это не только работникам издательства, где меня попросили рукопись прорецензировать, но доказать это и автору, который, насколько я знаю, очень обидчив. Ну, да не впервой!

Однако к делу. Что я прижух — в этом ты прав, а что обиделся на кого-то — это чепуха. Вовсе я не обиделся, а просто решил не жить нараспашку с отжившим для меня. Вопрос, заданный тобой самому себе при намерении повидать Гриценко, по сути своей, классический вопрос — «Нужен ли я кому?», знаю, что не нужен. Нужность же на время распития стеклянной посудины с горячительным содержимым — и обидная, и омерзительная нужность. Что же касается Емельяновича, то я просто был удивлен его выводом по поводу напечатанного в «Молодом коммунаре» интервью: я-де всех дерезовцев обвинил в пьянстве. Не чушь ли? И потом это его замашистое: «Дурак ты!» — не обидело и даже не удивило, а просто-напросто натолкнуло на мысль, что человек свой отход от всего, что составляло сущность его жизни, понимает как неуязвимость, как защитный панцирь, как возможность плеваться словами, точно шелухой от подсолнечных семечек… Грустно мне и скучно стало, и я поспешил уйти и не стал искать встречи ни с кем, хотя еще дней пять жил в Дерезовке.

Представь, не тянет меня туда, столько там нагорожено обо мне всяких полунелепостей, что каждый мой шаг, любая встреча с кем бы то ни было становится достоянием гласности и сводится к одному — выпиваю. Понятно, что на фоне непьющих дерезовских мужей, облеченных властью или собственным представлением о людях и мире, — я выгляжу слишком уж крупно, поскольку не проскакиваю по улицам на машине, а чаще иду пешком. Ну, да к черту все это!

Совсем недавно (с 18 по 22 марта) был в Павловске на выступлениях, попросили нас с поэтом В. Самойловым выступить перед условно освобожденными. Учреждение, в коем пребывают бывшие убийцы, насильники и растлители малолетних, от Павловска в 5-ти километрах и называется сие учреждение спецкомендатурой. А начальником оной является твой знакомый Иван Андрев Быковских. Я его не знал, но он сам, когда зашел в кабинет, где мы раздевались, завел разговор, ссылался на тебя и после выступления затащил к себе в гости. В меру выпили, в меру поговорили, захотел он встретиться еще, но я спешил в Воронеж и от встречи перед отъездом уклонился. Просто заскочил к нему, попрощался и укатил домой. Хотел добраться до Дерезовки, но тоже раздумал. Приеду, видимо, попозже, когда подойдут огороды. Такие вот, брат, дела.

Об отношениях к тебе стоящих у колхозного кормила ты должен был знать. Да и говорили мы с тобой об этом. Твое самосостояние я очень хорошо понимаю. Знаю, что душевно ты там в совершенном одиночестве, что даже Федя Бунев не спасает от этого одиночества, да и вряд ли кто от этого одиночества спасет, ибо подошло или подходит время ухода в себя, время осмысления ушедшего, отжитого. Процесс этот и сладок и мучителен одновременно, о чем, собственно, нелюбимый тобой Прасолов в большинстве своих стихов и мыслил.

Именно мыслил, а не рассуждал и не разглагольствовал, не тосковал поэтически красиво, как делает большинство современных поэтов.