КОГДА ОН УШЕЛ… Памяти Петра Дмитриевича Чалого

- 20.11.2025

Беда всегда обжигающе неожиданна. Вот и тогда, ровно год назад, тусклым ноябрьским днем в редакцию «Подъёма» ворвался звонок из Петропавловки, и Александр Нестругин дрогнувшим голосом едва смог проговорить: «Петро Чалый умер…» Как же отчаянно не хотелось верить этому! От первой шоковой реакции и долгое время потом, когда мысли беспомощно кружились вокруг этой жизненной несправедливости, – все равно не верилось. Ну, почему он ушел?! Ведь вроде бы и не болел… Но, окажется, что тяжелая болезнь, как говорят в таких случаях, давно точила Петровы силы. Просто, стиснув эту боль в себе, он не давал худой вести обрушиваться на нас, окружающих. Это мужество многого стоит и не каждому по плечу. Единственное, что я заметил: последнее время Петр Дмитриевич все реже и реже наведывался в редакцию. А за июньским номером «Подъёма» с подборкой фронтовых очерков, которая дала название готовящейся к печати книге, приехал его внук. Об этих авторских экземплярах мы с Петром договаривались не раз, но визиты срывались, все что-то мешало. Теперь-то понятно – что и почему. Знать бы, самому поехать бы, обнять, поговорить… Но как часто эти наши не выраженные вовремя искренние чувства, не сказанные человеку добрые слова остаются потом только наедине с нами. И сказать их уже некому. А ведь их, наверное, тогда и Петру Дмитриевичу от нас недоставало. Потому что, когда он ушел, начинаешь понимать, как остро не хватает его слов сейчас.

Такой был человек. Спокойный, доброжелательный. Он никогда не впадал в истерику, как некоторые возбужденные творцы. Даже при очевидной несправедливости по отношению к нему. Просто улыбнется: «Да ладно, все образуется». Надежный, всегда готовый помочь… В «Подъёме» мы ощущали это по-особому. Помимо того, что на журнальных страницах Чалый был желанным автором, он всегда безотказно впрягался в многотрудные срочные подъёмовские проекты. Так было, к примеру, недавно с увековечиванием памяти тысяч и тысяч пленных советских солдат и окрестных сельчан, погибших на строительстве железной дороги, затеянной фашистами в обход Лисок. Его материалы, кропотливо годами собранные, легли в основу книги «Дорога на крови». А все журнальные и книжные публикации побудили власти открыть памятник этим жертвам: сначала местного уровня в райцентре Каменка, затем в Острогожске – всероссийского значения.

Однако смысл работы Чалый всегда видел не в размахе, а в сути. В свои слова он переплавлял боли и радости родной земли, заботы и чаяния людей на ней живущих. Петр Дмитриевич был блестящим журналистом. Как собкора газеты «Коммуна» по югу области его знали, наверное, в самых дальних хуторках, потому что о них он рассказывал не только воронежскому краю, а нередко и всему миру. К примеру, он распутал родословные ветви семейства Чеховых сначала на ольховатской, а потом и на кантемировской земле. Для российских и зарубежных «чехововедов» – открытие мирового значения.

История и люди Слобожанщины – его журналистская планета, на орбиту которой он запустил не одну районную газету. Да как! Ольховатская районка в бытность редактора Светланы Сухановой и верхнемамонская газета во главе с Раисой Анпилоговой дважды становились лауреатами всероссийских журналистских фестивалей. 100 тематических страниц «Поле слободское» об истории и людях родной земли выпустил Чалый в местных газетах. А еще издавал интереснейший россошанский литературно-исторический альманах «Слобожанская тетрадь». Петро щедро делился с коллегами своими темами и талантами, а поскольку его журналистская строка, как правило, была результативной, то успех сопутствовал и его последователям.

Мне всегда, еще со времен нашего давнего знакомства, был интересен этот творческий полет Петра Чалого. Видно было, как журналистика вовлекла его в писательство. С неизбывным наслаждением читал его напечатанный в книге дебютный рассказ «Вишневое солнце», потом первую повесть «Косари»… С этих страниц будто повеяло полынным ароматом россошанской степи, и явились колоритные, но реальные, как с соседней улицы, герои-трудяги с непридуманными заботами и проблемами. Я понимал и радовался тому, что в когорту обожаемых народом писателей-«деревенщиков» пришел незаурядный литератор, к тому же близкий знакомый и, можно сказать, мой настоящий первый журналистский наставник. Петрово наставничество вспоминалось мне потом не однажды: поначалу, чего греха таить, с некоторой долей неудовлетворенности, но чем дальше по жизни – с благодарностью за то, что открыло суть и значение журналистской работы. Той, ушедшей уже советской журналистики, у которой были свои недостатки, но и глубинные преимущества в сравнении с нынешней. А еще эта история весьма поучительна и памятна, прежде всего, тем, что ввела в мою жизнь человека совестливого, чуткого к людям, нравственного по своей искренней душевной сути. Наверное, потому и помнится все до сих пор в мельчайших деталях.

В родную россошанскую газету «За изобилие» я прибыл тогда после стройотряда, и тот сентябрь-72 удивил меня дважды. В первый же день практики после чудовищно раскаленного лета на Россошь опустился тихий обложной дождик, и город затопило до самых макушек золотисто-нежное бабье лето. В редакции все меня поздравляли: начинать в дождь – хорошая примета! Жил я дома, в почти пригородной Лизиновке. Каждое утро выходил на поворот к остановке. В раннем рейсе я был редким пассажиром. Водитель бил по газам, автобус шустро бежал по дороге, нырял в густой молочный туман на самое дно Скаженого яра и выныривал на макушке Белой горы прямо к восходящему солнцу. В редакции я появлялся нередко раньше уборщицы. И это мне нравилось, потому что именно тем часом, как подсказал мой куратор, наверняка можно было вызвонить в колхозных диспетчерских информушки для газеты.

Куратором практики мне назначили Петра Дмитриевича Чалого, на вид молодого и деловитого, заместителя редактора. Вот он-то и удивил меня даже больше чем погодные катаклизмы:

— Володя, а план практики у тебя есть?

Плана у меня не было. Вообще-то, в теории дневник практики существовал, но ни в одной редакции до того сей документ востребован не был: что написал, то твое.

— Ты все-таки составь какой-никакой план или найди университетскую брошюрку с заданиями, легче будет работать, — сказал куратор.

А пока по его подсказкам я носился по городу и району. Мне это очень нравилось. Стопка газет с моими материалами росла, и когда я получил с кафедры журналистики бланк дневника практики, оказалось, что мы с Петром Дмитриевичем установленные объемы перекрыли вдвое, за исключением, как я посчитал, одной позиции: у меня не было очерка. Имелась зарисовка о зав. фермой, но хотелось большего.

И мне несказанно повезло. Утром дозвонился в пригородный совхоз на полевой стан. «Есть новость, — ответила трубка басом. – Приезжай. Тут целая интермедия…»

В редакции никого еще не было, и я рванул в совхоз на свой страх и риск. Комбайны стояли на полевом стане из-за росы в поле. А одна машина и вовсе была на приколе со спущенными шинами. Оказалось, скаты порезали. Хмурые мужики со мной особо не разговаривали, отмахнулись – спрашивай у заместителя бригадира. Тот и расписал всю картину в красках. Ночью порезали шины. Кто-то видел у этого комбайна известную женщину-комбайнера, лидера районной жатвы. Вот она, дескать, и вывела из строя своего соперника. Ноздря в ноздрю шли в соревновании. День простоя – теперь ее, такую-рассякую, не догнать…

Все мне было предельно ясно. Помчался домой. Строчил целый день, ночь прихватил. Был усталый, но довольный. Очерк на моральную тему, по строкажу на полосу, с убийственным заголовком «Порез» мне нравился. Утром явился в редакцию в счастливом предвкушении того, как взорвется моя бомба. И грянул… неимоверный скандал! Петр Дмитриевич с утра где-то задержался, и я похвастался своим очерком перед зав. сельхозотделом. Тот, прочитав, даже побелел от гнева: «Да это ж преступление! Она ж герой!..» И потащил меня к редактору.

Осторожный, как сапер, редактор, пошелестев моими листочками, положил их в стол, строго и осуждающе посмотрел на меня:

— Скажи спасибо, что этого больше никто не видел. И не увидит…

Где-то через час Петро нашел меня, раздавленного и опустошенного, у машинистки тети Ани. Положил руку на плечо:

— Володя, сейчас возьмем фотокора Ивана Девятко, поедем в Алейниково, к деду Мирону. Сам хотел написать о Поляничко, но у тебя это получится лучше.

Чуток поплутав по Россоши, скоро мы вольно катили по отшлифованному грейдеру. Петро и Девятко всю дорогу наперебой рассказывали о необыкновенном пасечнике, который в годы войны продал в Москве мед, сдал деньги в Фонд обороны, чтобы купили для Красной Армии самолеты…

Редакционный «газик» затормозил у небольшой хатенки на сельской улице. Скрипнула калитка в палисаднике… И я обомлел: передо мною стоял… мой прадедушка Иван! Сходство было поразительное: белая бородка, стриженная ножницами, на седой голове картуз с затертым от воска козырьком, опрятный пиджак… Сказал об этом Мирону Александровичу, спросил, не знал ли?

— Да, может, и виделись. Нас, пасечников, в Россоши часто собирали, — уклончиво ответил дедушка и повел нас за столик под грушей. – Сидайте, хлопцы. Я медком вас угощу. Летом сушь выжгла все. У людей меда мало, а меня пчела признает, не обижает…

Почти до вечера крутились мы с дедом Мироном по его подворью, огороду да пасеке. Он показал нам почетный знак, которым его наградил нарком земледелия Андреев. Квитанцию Госбанка о приеме денег. Телеграмму с благодарностью Сталина… Мы с Петром по полблокнота исписали дедовыми рассказами: «В 43-м на трудодни получил я от нашего колхоза «Гражданский свет» 23 центнера меда. Куда ж мне его столько? Подумали с председателем, решили продать для Красной Армии…» — «В Воронеже немного продал. До Москвы добрался. Чувал грошей наторговал – 307 тысяч… На три самолета хватило…» — «Почему три самолета? Так трех сынов моих немцы побили… Савелия да Ивана… И младшего Мишку…» Мирон Александрович говорил, даже не замечая, как его слезы таяли в седой щетине на щеке.

Домой ехали молча. Лишь Петр Дмитриевич сказал: «Как все это человек пережил?.. Тяжело. И писать об этом трудно. Должно отлежаться…»

И правда, вечером я пытался что-либо написать, но ничего не получалось. Перед глазами стояли то дед Мирон, то прадедушка Иван, тоже потерявший на войне двух своих сыновей, Дмитрия и Алексея, да зятя Тимофея, деда моего значит… Самого прадедушки уже не было на свете два года… В горле стоял ком. Наворачивались слезы. На листке не появилось ни строчки. Но в душе теплилась благодарность Петру за эту поездку.

Утром я сказал ему, что писать о дедушке Мироне пока не могу и, вообще, практику мою можно считать закрытой. Редактору написал заявление с просьбой приобщить мой неопубликованный очерк «Порез» к напечатанным материалам, заверив рукопись печатью и подписью. Редактор с минуту недовольно рассматривал нелепое заявление, потом вдруг достал злосчастный очерк, шлепнул печатью и буркнул: «А подписывает эту писульку пусть Чалый».

Петр Дмитриевич ситуацию прокомментировал в своем стиле: усмехнулся, проговорил: «Что Бог ни делает, все к лучшему». Поверх печати написал: «Руководитель практики П.Д. Чалый», расписался и сказал:

— Учись, Володя. Станешь ты прекрасным журналистом, и я очень хотел бы, чтобы ты пришел к нам в газету, и мы поработали бы вместе. Надо ж мне на старости лет кому-то передавать наше безнадежное дело… Шучу. А об этом очерке не жалей. Материал лихой, но публиковать его нельзя. Я эту женщину знаю, она не подлый человек. А история мутная. Вдруг все это наговор? А ты с нею даже не поговорил. Подумай, а если бы твою мать по-зряшному оговорили бы… Всегда знай цену своему слову…

Финал у этой истории оптимистичный. Мой неопубликованный очерк в университете признали лучшим материалом журналистской практики. В награду такие творения обычно размещали в факультетской газете «Наше слово». Я даже подумал: «Вот так! А меня редакционные ретрограды гнобили». И вдруг меня будто током пронзило то Петино напутствие… «Боже, что же я делаю, зачем?!..» Пошел в жюри нашего конкурса, попросил свой материал и тут же порвал его. Преподаватель ошарашено смотрел на меня поверх очков:

— И что это было?

— Можно считать, переоценка ценностей. Уберите этот материал изо всех списков. По личной причине…

Все предвидел мой первый куратор. У меня за плечами полвека достойной журналистской жизни. Правда, не довелось нам с ним поработать вместе. Моя дорога, помимо личных желаний, пролегла в стороне от россошанской газеты. Были и легендарный «Молодой коммунар», и собкорство в федеральной «Парламентской газете»… А Петро остался верен Россоши. Был у него случай, когда смотрелся на собкора «Комсомольской правды». Но что-то не сложилось. Три десятка лет трудился собкором областной газеты «Коммуна», не помышляя перебираться в Воронеж, хотя руководство не раз поднимало этот вопрос. Последние годы, когда я стал шеф-редактором «Подъёма», мы общались часто. Все лучшее, что Чалый написал, напечатано в журнале. В это время он отдавал предпочтение документалистике, прежде всего, военной тематике. Я читал его книги о ратниках родного села Первомайское «Земляки на войне», «Донская высота», «Когда мы были на войне»… И думал о том, как же повезло этому селу, родившему такого верного сына, летописца отечества. Кто-то сказал, что летопись, как и вся история – это родина души. Потому, наверное, и остался Петр Дмитриевич на своей родной земле. Ведь как на свете без души прожить? И эта земля, ее люди отблагодарили его за верность, признав Почетным гражданином села Первомайское. Нашел Петро, как он говорил, кому передать свое дело. Документальные книги «Кому память, кому слава», «Поле боя, поле памяти», немало очерков в периодике он написал в творческом содружестве с Татьяной Петровной Малютиной. Это его дочь. Сейчас доктор исторических наук. Я уверен, что отцовское наследие останется в нужных и верных руках, и мы не раз еще услышим и прочитаем это имя на лекциях и в публикациях о сохранении нашей не только славной, но порой и трагической истории.

Ну, а давний сюжет об одном неопубликованном и другом ненаписанном очерках мы с Петром Дмитриевичем иногда при встречах вспоминали. Правда, на одну примечательную деталь я обратил внимание совсем недавно, уже без него: мой куратор при всей строгости и даже мудрости был всего на пять лет старше меня. Но уже тогда, а потом всю жизнь знал цену своему слову и служил ему безупречно.

* * *

Предлагаем вниманию читателей два очерка из готовящейся к печати книги Петра Дмитриевича ЧАЛОГО «Ты припомни, Россия…» — первой после его ухода, — ставшей символичным памятником его подвижническому творчеству

Петр ЧАЛЫЙ

Строки биографии

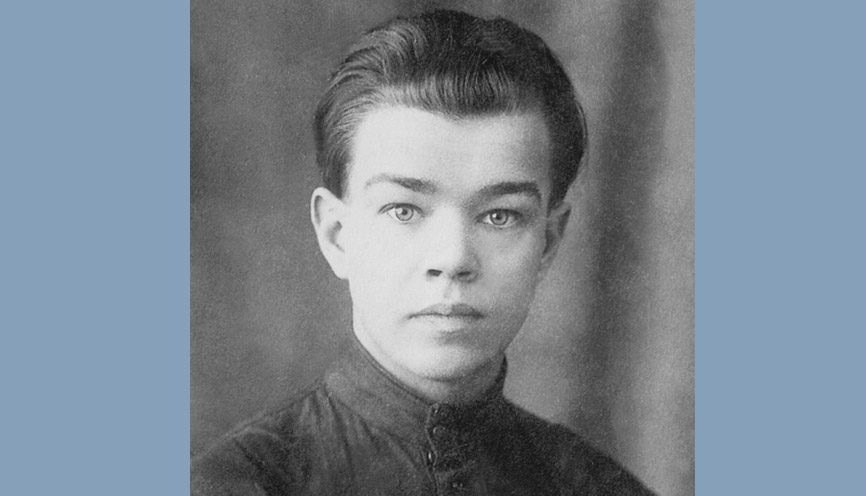

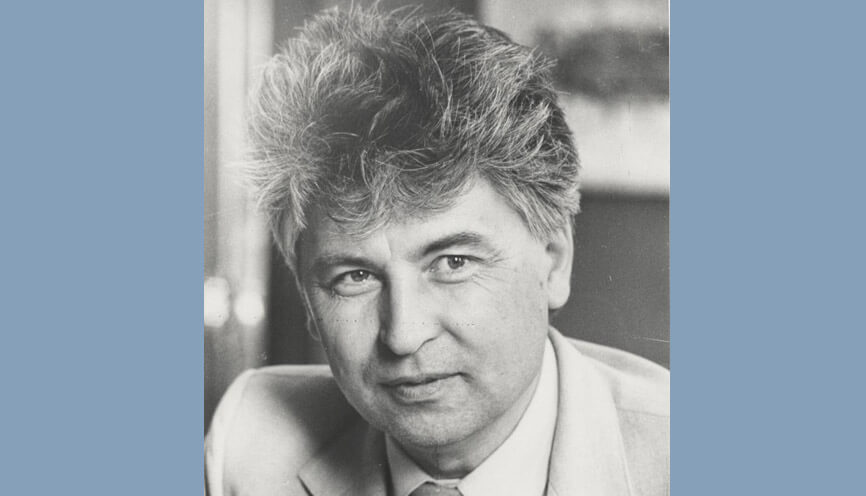

Пётр Дмитриевич Чалый (1946 – 2024), член Союза писателей, Союза журналистов России, родился 27 августа 1946 года в селе Первомайское (Дерезоватое) Россошанского района. После окончания семилетки работал в колхозе и учился в вечерне-заочной средней школе сельской молодёжи. В 1968 году окончил Воронежский педагогический институт. Преподавал русский язык и литературу в Карасукском педучилище Новосибирской области. Работал более пятидесяти лет журналистом – в россошанской районной газете «За изобилие», собственным корреспондентом областной газеты «Коммуна» по югу Воронежской области, в газете «Россошь».

Преподавал русский язык и литературу в Карасукском педучилище Новосибирской области. Работал более пятидесяти лет журналистом – в россошанской районной газете «За изобилие», собственным корреспондентом областной газеты «Коммуна» по югу Воронежской области, в газете «Россошь».

Печатался в газетах «Литературная Россия», «Литературная газета» (Москва), «Литература и жизнь» (Киев), на белорусском языке в еженедельнике «Культура» (Минск). Публиковался в журналах «Наш современник», «Новая книга России», «Сельская новь», «Солдаты России», «Человек и закон» (Москва), «Подъём», «Кольцовский сквер» (Воронеж), «Волга» (Саратов), «Дон» (Ростов-на-Дону), «Север» (Петрозаводск), «Тюмень литературная», в интернет-изданиях «Русское воскресение», «Российский писатель», «Молодое Око – Русское поле», «Славянство. Форум славянских культур», «Столетие.ру», на сайте газеты «День литературы» и других.

Автор и составитель двадцати книг художественной и документальной прозы.

В составе студии документальных фильмов «Река Лена» при Военно-патриотическом центре «Вымпел» участвовал в создании полнометражных лент героико-патриотического звучания – «Прости меня, мама», «Над Дубравой месяц светел».

Лауреат премии Союза писателей России «Имперская культура» имени профессора Эдуарда Володина. За книгу «Донская высота», за рассказы о потомках слободских казаков вручена Первая премия во Всероссийском конкурсе «О казаках замолвим слово». Книга «На богатырской заставе» отмечена Бронзовым дипломом IV Международного славянского форума «Золотой Витязь». За переводы с украинского языка на русский отмечен дипломом лауреата международного конкурса Конгресса литераторов Украины. Лауреат премий «Кольцовский край», «Родная речь» (журнал «Подъём»).

Награждён государственными и общественными наградами, в том числе орденом «Знак Почёта», медалями, Почётной грамотой Фонда культуры Украины. Почётный гражданин села Первомайское Россошанского района Воронежской области.

* * *

ПОСЛЕДНИЕ МУЖИКИ

Памяти участников Великой Отечественной войны –

крестьянина Дмитрия Петровича Чалого

и писателя Фёдора Александровича Абрамова

1.

— Дедя! — то ли обрадовано, то ли напугано выкрикнула дочурка, стоявшая в коридоре.

— Гостем деда заявился. Не ждали? — сказал-спросил привычно отец.

— Отчего, ждали. — О его приезде, действительно, я знал загодя. Сам отец за телефонную трубку не брался, а дядя по его просьбе шутейно известил:

— Завтра дома кто у вас будет? Батько в деревне засиделся, хочет в городских побыть. Овчину, говорит, сдам и с внучатами погостюю.

После я представил, как в ту минуту слушавший рядом переговоры отец про себя чертыхнул дядю за язычок распоследним словцом. Ведь о своём намерении отвезти заготовителям овечью шкуру отец сказал, конечно, мимоходно. А дядя выставил как главную причину поездки к сыну.

— Ни завтра, ни послезавтра со шкурой тут нечего являться, — раздражённо отвечал я. Не сдержался. — Сгорит она, что ли. (Знаю, щедро просоленная овчина, ладно сложенная «конвертом», в подвальной прохладе — всегда в сохранности). — Почувствовав, что вгорячах слишком резко говорю, убавил пыл. — При первом случае машиной отвезём.

— И я о том толкую, — соглашался дядя.

— Сгниёт она — невелик убыток. — Нет, так не сказал я, про себя подумал, зная, что в сутолочной маете не скоро исполню обещанное.

— Без овчины пусть приезжает.

— А то и на порог не пустишь. Так и передаю…

Послушается… на то оно и похоже. Разбираю сумку с гостинцами, а сверху лежит скатанная валиком мешковина, пропахла овечьим духом. Только глянул исподлобья на отца. Он же вроде и не заметил моих каменьев в осерженных глазах, уже держал Татьянку на коленях, пытался вникнуть в её птичий щебет.

Нет, отец был не из прижимистых. Сколько помню: как ни худо-бедновато жили, наша хата в праздничном застолье всегда с гостями, сходились отцовы и мамины друзья-подруги. В помощи соседям (а на селе всякий сосед) никогда не отказывалось. Богатства особого в доме не заводилось, хоть выделялся отец из деревенских мужиков мастеровитостью (избы ставил, оконные рамы и двери вязал, крыши крыл соломенные и железные, кадки из дубовых тросток делал и вёдра из жести клепал, сапоги тачал и овчины чинил — оставаясь бессменным колхозным бригадиром, в чьи обязанности входили не просто «загадывать» — давать рабочий наряд людям, прежде всего — самому, скажем, браться за косу, выкладывать-вершить возы и стога с вилами в руках).

Выделяла отца, на мой, конечно, взгляд, дотошная бережливость, вдобавок к натуре привитая и самой жизнью, в какую вместились сиротское детство, пережитые голод (и не один), война (и не одна). Человека он ценил прежде как хозяина в доме и в колхозе. Терпел любые слабости, но только не бесхозяйственную расхлябанность. Тут уж ты в его глазах был непрощаемо пропащим.

Конечно, и я, как газетчик, и дядя, как колхозный парторг, теперь-то по должности ревностно пропагандировали именно экономию, именно бережливость, отводя им место в ряду лучших человеческих достоинств. Однако:

— Быть рачительным, но не до такой же степени! — Разумом понимали отца, чувством (дети иного времени) не соглашались. Потому один подтрунивал с подначкой, я озлился молча.

— Приспела нужда тащиться с этой чёртовой шкурой через весь городок!

О нужде подумалось не зря: день выбрал отец не совсем удачный — май, а солнце пекло по-летнему, в безветрии пыль держалась на улочках непродыхаемо. А может, моя злость подогревалась вдобавок и гадливеньким чувством: отец корреспондента с заплечным оклунком?

В тот момент не приходило на ум, что отцов пример не минул бесследно. Благодаря прежде всего ему, встав на собственные ноги, приучил себя, собственную семью жить не по-цыгански — одним днём, сыты нынче и ладно.

За обедом надуманная обида вконец растаяла в разговорах, когда Татьянка, обрадовано ухватившись за уголок одеяльца, с блаженной улыбкой засопела в кроватке.

Перед борщом отец с нескрываемым удовольствием принял чарку. Вино он любил, помоложе был, выпивал — даже слишком крепко, не ошибаючись говорил, что и сыновью долю наперёд осилил. Правда, здоровья хватало, пил не до болезненной грани, хворающим с похмелья не был, поутру всегда на ногах. Когда хвори пристали, доктор сказал, надо бросить не то курево, не то чарку — на выбор. Цигарку не выпускал из губ сызмалу, бросил же на пятьдесят каком-то году в один день и не притронулся к ней. Когда попозже врач по моему наушному совету запретил ему и вино, вконец не смог отказаться, лишь завёл себе маленькую стопочку.

В застолье к выпивке «на равных» собеседника не понуждал, исходя из немудрёного житейского правила: всяк сам знает свою мерку. В сыновьях тягу к вину вообще не одобрял, и сейчас ему, кажется, глянулось, что себе я налил в рюмку воды.

Похождения с овчиной — в них он меня посвящать не стал — сморили-таки отца. Согласился прилечь на диване, а я себе на полу разостлал полушубок. Так, лёжа, и говорили неторопливо.

Укос трав ожидается богатым. Хлеба тоже уродились, майского дождя ждут. С картошкой в огороде не прогадали тем, что посадили рано, первоапрельское тепло не обмануло. Получилось так случайно: со старшей дочкой я поспешил в гости, боясь, что к следующим выходным дням поездка не выпадет, настоял сажать картошку, пообещав, если подмёрзнет — сам пересажу. Допытывался отец, как в колхозах у соседей сложилась весна. О семейных делах ему обсказал, записывая в памяти просьбы — разыскать в магазинах дверные завесы, шланг к опрыскивателю — колорадский жук выполз на картофельные кусты, купить цветастых цыплят — белые куры матери надоели…

Текла обычная беседа — вдруг отец приподнял голову на локте, вгляделся мимо меня, в стеклянную дверцу книжного шкафа, встревожено спросил:

— Постой, это про него, — он взглядом указал на фотографию писателя, — на днях по телевизору сказали: скончался скоропостижно?..

2.

В застеклённом проёме стояла вырезанная из книжки фотография Фёдора Александровича Абрамова. Снимок нисколько не писательский: шагает наезженным сельским проулком человек совсем деревенский обличьем — куртка под вид привычной телогрейки накинута на плечи, штанины заправлены в резиновые сапоги, ворот рубахи нарастёжку.

— Дай ближе взглянуть, — попросил карточку отец, писателя Фёдора Абрамова знал он давно. В школе почти не учившийся, в чём не его вина, грамоту освоил сам основательно: мои школьные задачки по арифметике, самые заковыристые — с пустяками его не докучал — решал с ходу. Что приметил я, когда сам студентом начал постигать филологические науки, отзывался отец о прочитанных книгах не то чтобы самобытно, — прозорливо, точно определял жизненную цену случаем подвернувшемуся писанию. Тогда же привёз я в начинавшуюся складываться собственную библиотечку книги Абрамова. Долгими зимними вечерами, телевизором ещё не обзавелись, отец читал их матери вслух, увесистые томики не наскучили. И слёзы, и смех, и удивление вызывали прочитанные страницы. Хоть речь шла о людях не здешней южнорусской стороны — о северной деревне, мать часто заключала услышанное одним:

— Про нас написано.

— Россия-то одна, — коротко, но веско объяснял отец. Суждение не заёмное, повидал он на своем веку многое. Бывал, кстати, и в северных краях, о каких читал, выезжал туда с колхозной бригадой на лесозаготовки.

Но особенно зауважал он Фёдора Александровича, когда уже телевидение поспособствовало тому, позволило увидеть встречу писателя с читателями в Останкинском зале.

— Это же надо высказать всю правду, в глаза сказать на всю страну. — Не охочего к нравоучительным беседам, скуповатого на похвалу, отца точно до глубины — раз так заговорил — расположили исполненные совестливой горечи, душевно близкие, созвучные его думам мысли писателя о неизжитых бедах текущего дня, о каких он не однажды выступал в печати. «Исчезла былая гордость за хорошо распаханное поле, за красиво поставленный зарод, за чисто скошенный луг, за ухоженную, играющую всеми статьями животину. Всё больше выветривается любовь к земле, к делу, теряется уважение к себе. И не в этом ли одна из причин прогулов, опозданий и пьянства, которое сегодня воистину стало национальным бедствием? Не пользуется ли этим нероботь, разного рода любители легкого житья?

В деревне нет недостатка в работающих, талантливых и совестливых тружениках. И у них болит сердце…»

Речь о наболевшем отец понял и принял именно так, как после толковал её Валентин Григорьевич Распутин: «Есть Народ как объективно и реально существующая в каждом поколении физическая, нравственная и духовная основа нации, корневая её система, сохранившаяся и сохраняющая её здоровье и разум, продолжающая и развивающая её лучшие традиции, питающая её соками своей истории и генезиса. И есть народ «в широком смысле слова, всё население определённой страны», как читаем мы в энциклопедии. Первое понятие входит во второе, существует в нём и действует, но это не одно и то же. И когда Шукшин с уверенностью говорит, что «народ всегда знает правду», он имеет в виду душу и сердце народа, здоровую, направляющую её часть, а когда Фёдор Абрамов обращается с известным письмом к односельчанам, упрекая их в нерадивом хозяйствовании, он не Народу адресует свои справедливые упрёки, а населению, которое составляет жизнь и труд родного ему посёлка. И составляет, кроме того, часть всего народа — как населения».

— Обсказал, как живём-кормимся. Что значит — из мужиков человек, — рассудил тогда отец.

— Вся страна из крестьян вышла, — обронил я.

— Мужиком остался в писателях. Как Шолохов в казаках, — настаивал на своём отец. У него не было выше похвалы писателю, как этой — что Шолохов.

Впрочем, я сам думал примерно так же — на глазах рождается народная книга, родня «Тихому Дону» — когда студентом читал «Две зимы и три лета», когда кинулся по библиотечным закромам на розыски начального романа «Братья и сестры», давшем впоследствии чистое православное молитвенное имя всему величавому художественному полотну.

И вот теперь-то отец долго глядел на фотографию, сохранившую совестливо твёрдый взгляд в лице, уверенный шаг на родимой земле — русского писателя и крестьянина.

Горечь утраты выказал заметно дрогнувший голос:

— Жить бы ему да жить.

Схоже потерянно повторял и я, когда ранним утренним часом прозвенел долгий телефонный звонок междугородней связи и друг тихо слышным, срывающимся слогом известил оглушающе о кончине Фёдора Александровича.

3.

Не ведая о том, Фёдор Абрамов в судьбой отпущенной дороге — мне, смею верить, как и моим душевным содругам, — был за «крёстного» отца.

Смысл в вышенаписанное вкладываю не только переносный, хотя значимее, конечно, именно он. Ведь не одному поколению и незабвенной памятью (горько, но могло статься — была жизнь, а о ней в слове никто и ничего не оставил), и в добрую науку (чтобы не казалось — всё начинается только из нашего детства) — не канувшие в небытие благодаря летописцу житие крестьянского рода Пряслиных, чьими руками и плечами держалось наше государство в средине текущего века. И стоит поныне. Не без умысла писатель одарил любимых героев звучной фамилией: ведь прясельных мужиков в старину наряжал сельский мир присматривать за околичной изгородью, говоря языком русской былины — держать заставу богатырскую. А деревенская нива в дни войны и мира для народа всегда остается надёжной опорой. Не потому ли её сыны и на современном литературном покосе достойно «устрояли» и укрепили славные традиции отечественной словесности.

В ряду косцов-писателей не только по алфавиту первым ставится имя Фёдора Абрамова, в чью записную книжку однажды легли раздумья о собственном ремесле:

«Одно из главных назначений писателя — поддерживать в духовной форме свой народ».

Этой заповедью он жил.

Первый роман «Братья и сестры» помечен 1958 годом. Тому, кто брался его читать, становилось ясно: в литературу пришел большой писатель.

Начало таким бывает редко.

Объяснимо оно, прежде всего, тем, что первая книга создавалась человеком зрелым. Год рождения — 1920-й. Горькое сиротством детство. Пройдены фронты Великой Отечественной, раны на теле, на душе тяжелой памятью — война. О ней напоминают на борту парадного костюма медали, орден Отечественной войны II степени.

Важные факты в военной жизни Фёдора Абрамова обнародованы в изданной в 2003 году в Санкт-Петербурге документальной книге В.Н. Степакова «Нарком СМЕРШа». Название созданного в 1943 году Главного управления контрразведки означало – «смерть шпионам».

«Исследователь С.П. Кононов обнаружил в архивах ФСБ Архангельской области уникальные документы, свидетельствующие, что с апреля 1943 года по октябрь 1945 года в отделе СМЕРШ Архангельского военного округа служил Ф. А. Абрамов, позднее ставший известным русским писателем. Остановимся на этом факте подробнее и, с позволения Сергея Кононова, воспользуемся его материалами. Это необходимо сделать не только из-за неизвестной страницы в биографии писателя, но и потому, что благодаря «стараниям» псевдоисториков и псевдоветеранов у определенной части нашего общества сложилась искажённое мнение о тех, кто служил в СМЕРШе.

Зимой 1942 года Фёдор Абрамов, после тяжелого ранения на Ленинградском фронте, был эвакуирован в госпиталь города Сокол. Затем вновь военная служба: сначала в запасном стрелковом полку в Архангельске, позже — в Архангельском военно-пулемётном училище.

В училище на него обратили внимание сотрудники СМЕРШа. «Образованный с боевым опытом старший сержант Абрамов не мог не попасть в поле зрения кадровиков органов безопасности, испытывающих дефицит в кадрах. Особо кадровиков привлекло знание Федором Алексеевичем иностранных языков. В «Анкете специального назначения работника НКВД» в графе: «Какие знаете иностранные языки», молодой кандидат на службу написал: «Читаю, пишу, говорю недостаточно свободно по-немецки. Читаю и пишу по-польски».

17 апреля 1943 года Абрамов был зачислен в штат отдела контрразведки Архангельского военного округа на должность помощника уполномоченного резерва. Однако уже в августе он становится следователем, а через год с небольшим — старшим следователем. Правда, эта служба Федора Александровича началась не слишком гладко. Как-то раз, в одном из разговоров с сослуживцами, он высказал мысль о том, что не видит смысла в конспектировании приказов Сталина, поскольку это отнимает много времени и сил. Кто-то усмотрел в этом высказывании крамолу и доложил начальству. Грянуло служебное разбирательство, которое окончилось тем, что вольнодумец написал объяснение, удовлетворившее даже самых бдительных товарищей.

«…приказ тов. Сталина является квинтэссенцией мысли, каждое предложение, каждое слово его заключает в себе столь много смысла, что в силу этого необходимость конспектирования приказа в принятом значении сама собой отпадает.

Я сказал далее, что приказ тов. Сталина представляет собой совокупность тезисов, дающих ключ к пониманию основных моментов текущей политики, и что каждый тезис может быть разработан в авторитетную публицистическую статью. В том же разговоре я обратил внимание на изумительную логику сталинских трудов вообще, что не всегда можно найти в речах Черчилля и Рузвельта, на сталинский язык, обладающий всеми качествами языка народного», — написал в объяснительной Фёдор Абрамов.

Дело о его политических сомнениях и незрелости дальнейшего развития не получило, и начинающий контрразведчик спокойно приступил к выполнению своих прямых обязанностей.

Борьба с разведкой и диверсантами противника на территории Архангельского военного округа была главной задачей отдела. Контрразведывательное обеспечение велось в Архангельской, Вологодской, Мурманской областях, Карельской и Коми автономных республиках, где вражеская активность была чрезвычайно высока. Так, осенью 1943 года в Вологодской и Архангельских областях на парашютах было выброшено 27 разведывательных и диверсионных групп. Как удалось выяснить С.П. Кононову, следователь СМЕРШа Абрамов принимал участие в ликвидации восьми групп.

С осени 1943 года постоянным местом его командировок становится Вологодская область. «Опыт, накопленный за год работы по разоблачению немецких агентов, образование, полученное в университете, знание психологии, военный опыт, позволяющий разговаривать, как фронтовик с фронтовиком, пишет С. П. Кононов, сделали из Фёдора Абрамова хорошего специалиста-контрразведчика. Ему поручили участвовать в одной из радиоигр с немецкой разведкой. Игра получила название «Подрывники» и вошла в золотой фонд операций против немецкой разведки во время Великой Отечественной войны.

Органы НКВД Вологодской области совместно со СМЕРШем Архангельского военного округа создали легенду, что на территории Сямженского и Вожегодского районов существует многочисленная группа недовольных советской властью переселенцев с Западной Украины, готовых начать повстанческое движение. Нужна помощь. Немецкая разведка клюнула на это и осенью 1943 года выбросила группу своих агентов под руководством Григория Аулина у разъезда Ноябрьский. Они должны были начать организацию этого самого повстанческого движения и проведение диверсий на железных дорогах.

Группу задержали и включили в радиоигру. Немецкое командование поверило в возможность работы в глубоком тылу русских и 1 ноября 1943 года выбросило десант диверсантов из 14 человек для соединения с Аулиным. Несмотря на трудности, всех парашютистов задержали. Старший немецкой группы Мартынов был ранен и застрелился из нагана, так как сдаваться не хотел. Через десять дней «на Аулина» немцы в Харовском районе выбросили ещё троих диверсантов и 14 грузовых парашютов с оружием, взрывчаткой, деньгами и обмундированием. Старший группы Фёдор Сергеев сразу же согласился работать на нашу контрразведку, и его рацию включили в новую игру. Этой игре дали название «Подголосок» и назначили её руководителем Федора Абрамова.

Абрамов через рацию Сергеева передал немцам, что группа Аулина не найдена. Фашисты приказали Сергееву работать самостоятельно. Долго их «водили за нос» работники СМЕРШа. Две рации подтверждали данные, передаваемые немецкой разведке, что делало игру очень правдоподобной, и враг полностью верил им.

За успешную дезинформацию противника лейтенант Фёдор Абрамов был награжден именными часами. А «подрывники» ещё долго «действовали» на Вологодчине. Немцы весной 44-го последний раз сбросили им 28 грузовых парашютов и двух агентов. И хоть фронт откатился далеко, но «дезу» контрразведка СМЕРШа передавала чуть ли не до конца войны».

После Победы ректор Ленинградского государственного университета профессор А. А. Вознесенский выступил с ходатайством:

«Генерал-майору Головлеву.

Прошу демобилизовать и направить в моё распоряжение для завершения высшего образования бывшего студента 3-го курса филологического факультета Ленинградского Университета, ныне военнослужащего, находящегося в Вашем подчинении т. Абрамова Фёдора Александровича.

Тов. Абрамов за время своего пребывания в Университете зарекомендовал себя как способный и дельный студент, и есть все основания полагать, что из него выработается полноценный специалист-филолог, в которых так нуждается наша страна».

22 октября 1945 года служба Фёдора Абрамова в рядах СМЕРШа завершилась.

И вот – уже позади учёба на филологическом факультете Ленинградского университета, научная работа, заведование кафедрой советской литературы.

Защитил диссертацию, писал критические статьи. Становился известным как ученый литературовед.

И вдруг — переход на писательскую тропу.

Слова «и вдруг» пишу под впечатлением рассказов встретившихся мне университетских учеников Фёдора Александровича.

— Никогда бы не подумал, что Абрамов будет таким известным писателем. Мы с ним в партком вместе избирались. С виду человек больше из учёного мира: суховат в разговорах, деловит в общественных хлопотах.

Так, нередко, обманчиво наше лишь внешнее впечатление о человеке.

А герои первой книги, их судьбы стали основным делом для Абрамова на десятилетия. Ради них жил. Продолжением «Братьев и сестер» явились «Две зимы и три лета», «Пути-перепутья». Четвертый роман «Дом» венчает — какой и суждено ей было стать — главную книгу Абрамова, по завершении наречённую как нельзя более сердечно, «очень важным для нашего народа названием» — «Братья и сёстры».

От мощного корня вершинной книги самородной порослью в отечественной литературе россыпь повестей и рассказов, статей и выступлений — скреплённых одной набатной думой: «Если есть такой писатель Абрамов, то его главное… — будить, всеми силами будить в человеке человека… Народ умирает, когда становится населением. А населением он становится тогда, когда забывает свою историю».

4.

Раз лежит душа к слову, понятно и объяснимо желание сопутствовать боготворимому тобою мастеру. Бездельно докучать никогда бы не стал, а тут сам явился повод.

В беседе с корреспондентом, кажется, «Литературной газеты» писатель сказал о том, что закончил работу над третьим «пряслинским» романом, название ему даёт «Осенние костры». А в то время в Воронеже выходила схоже поименованная книга, к тому же заголовок мне показался больше очерковым, изрядно затрёпанным от частого повторения в газетах, да и не ложился он (опять-таки, по моему мнению) к повествованию. Об этом я и отважился написать Фёдору Александровичу, отправив письмо в адрес редакции газеты.

Вскоре пришел ответ.

«Очень тронуло меня Ваше письмо, Ваша забота. Спасибо! Да, Вы правы: лучше было бы, если бы «Осенние костры» существовали на свете в единственном варианте. Но унывать из-за этого тоже не стоит. Вспомните: сколько, например, «Кавказских пленников» в русской литературе!..»

Не берусь утверждать — мои ли сомнения, иные какие обстоятельства сказались при окончательном выборе имени новорожденной книги, но в журнале роман печатался под хорошо известным теперь нам названием «Пути-перепутья».

С перепиской к Фёдору Александровичу (хоть он и обозначил мне свой домашний адрес) навязываться не стал. Настырная назойливость всегда неприятна в человеке. А поговорить было о чём — уже сам писал и терзался: а за своё ли дело берусь?

Время спустя письмо Фёдору Александровичу я всё же написал. Правда, извещал не о собственных мучениях над словом. Как-то сложилось, что литературная критика особо не жаловала книги Фёдора Абрамова. Он сам об этом говорил вроде и шутливо, но с понятной горечью: «Не всегда меня понимали, были по поводу меня разные документы в печати, критические статьи и прочее… И даже там, где раньше я был представлен как турист с тросточкой и так далее, сегодня уже видят гражданственность и самую активную позицию автора. Но это в порядке вещей. Я критикую, критикуйте и меня, почему же нет… Худо, когда у нас иногда облыжно, бездоказательно лупят просто дубиной по башке — вот это плохо». Прочтя такие-то статьи, я в утешение, что ли самому себе, писал: читательские суждения о творчестве писателя складываются не из мнений критиканствующих, книги сами ратуют за себя.

Изливал мысли на бумагу, скорее всего, в ребячьей запальчивости сбивчиво. В ответном письме суть затронутых проблем Фёдор Александрович разумно не стал обсуждать, отписал коротко: «Спасибо за добрые слова о моих книгах». Почувствовал он, что нужно мне сказать более важное.

«Судя по всему, Вы сами скоро будете писать оные. А может быть, уже пишете? Есть, есть у вас чувство. Но этого для писателя ещё мало. Писатель начинается с мысли, со своего особого взгляда на мир, на человека. И вот этого-то как раз многим пишущим у нас и не хватает».

Выписав из письма, помеченного февралем 1973 года, важные строки, принятые душой, как напутствие перед дорогой, в которой, понимал, тебе никто и никогда не сможет помочь, — я, признаюсь, запнулся, боясь сбиться на велеречивость, долго не мог подобрать слова, чтобы сказать точнее о том, в чём меня утвердил совет мастера. Выручили вспомнившиеся стихи Александра Трифоновича Твардовского, любимого Абрамовым: «За своё в ответе,/ я об одном при жизни хлопочу:/ О том, что знаю лучше всех на свете,/ Сказать хочу. И так, как я хочу».

Вес собственному труду чувствуешь сам. Отклика людского ждёшь, выверяя себя — не ошибаешься ли самонадеянно? Не без душевной тревоги уже свою книжку послал Фёдору Александровичу. Как бы чувствуя моё нетерпеливое ожидание, не замедлил прислать открытку. Выпала она на пороге из газетного листа. Не раздеваясь, в коридорном полумраке еле разбираю трудноразличимый почерк:

«Начал читать: есть слово».

5.

— Думалось: буду в Ленинграде, постараюсь встретиться, — говорил я отцу…

Помянули с ним добрым словом Фёдора Александровича. А тут и Татьянка порушила тихую беседу. После сна глазята заголубели синью апрельской пролески, вот уж чем удалась в деда внучка. Как тут отпустить её с колен. Да засигналил с улицы колхозный грузовик, минуты спустя и деревенский сосед, шофёр Николай, встал на пороге:

— Заехал, как и обещал. А дед не надумал в гостях ещё остаться?

В городской квартире, в этом привычном многим из нас густооконном улье, пожить дедового терпения хватило от силы на пару дней, больше не выдерживал, начинал маетно слоняться из угла в угол, не придумая, куда прислонить не завыкшие быть в безделье руки. Конечно, он суетно ухватился за пиджак, стал отыскивать невесть куда положенную матерчатую фуражку-пятиклинку.

— Ты, Николай, уговор помнишь? — попутно допытывался отец у соседа, живя уже домашними заботами. — Свечереет — сено перевезём. Всего две копёшки…

В окно поглядели с Татьянкой, как укатил грузовик. Вроде и не гостил деда, как привиделось…

На исходе май обломился желанными ливнями. Люблю дождь всегда, а тут что-то не порадовал. Тягостно тянулась бессонная ночь, не полегчало на душе от омытого свежестью воскресного утра.

— Ехал бы в деревню, — посоветовала жена сочувственно.

И рад туда податься, не получится: километров пять твёрдой дороги не довели ещё строители к сельцу, а после такого ливня в грязь не сунешься — черноземье. Но ехать пришлось.

Стараясь голосом не выдать тревогу, дядя известил:

— Отец приболел, фельдшерица просит срочно привезти врача-терапевта.

По пустякам меня из деревни никогда не тревожили. Собрался быстро: дома был знакомый доктор, уважил мне, спасибо, с ходу собрал свой рабочий портфель; отчаянно вел грузовичок друг, не увязли колёса в грузкой колее.

Врач мыл руки, готовил приборы-инструменты и заодно расспрашивал: как случилось? Мать отвечала с нескрываемой мольбой во взгляде, веря доктору, как единственному спасителю. И он дотошным разговором вселял надежду в то, что всё обойдется.

— Вчера голова у отца побаливала. Утром не жаловался. Встал и засобирался на ставок, вроде потрусить в верше рыбу, она там никогда не ловится, надумалось пройти, как по делу…. С пруда вернулся, в руках пусто. Сказал, что за огородами выбрал покос. Трава там в колено, всё одно скотина вытолчит…. Зашёл в хату. Сел на диван. Глянул на меня, как хотел ещё что сказать — и молчит. Как-то непонятно молчит. К нему — не отзывается, не двинется. Вижу неладное, отобрало разом всё. Я тут же бежать к Андрею, брату, да за фельдшерицей…

Врач осмотрел отца, недвижно лежавшего на диване — как уснул, высоко вздымалась грудь от тяжелого дыхания. Приборчиком несколько раз смерил давление тока крови. Глянул и на оставленные фельдшерицей разбитые склянки ампул.

После отозвал меня в другую комнату.

— Рядом был бы на ту минуту — не помог. Отработали своё сосуды, сильное кровоизлияние…

6.

Осиротил месяц май.

Двумя могилами стало больше на земле. Родными мне. Стою мыслью у изголовья вашего и дума моя об одном.

«Родителей не помню, — при случае говорил отец. — Рос у дяди. С пяти лет он определил меня в погонычи, чего задарма кашу есть. А мне водить лошадей по полю из края в край приедается, позабавиться ещё хочется, пну незаметно ногой земляной ком под копыта, кони напуганно сбиваются с шага. Прянут в борозду, а я вроде серчусь на них, повисаю на поводьях от усердия. Таю про себя, тешусь; выпряжет дядько лошадей, скажет, на водопой пора. Солнце припекает. Вот прокачусь с ветерком. А дядя подходит, по спине батогом как протянет наотмашь — и закрутился я клубком, подал голос побитой собачкой».

В школу (прим. – П.Ч.) «… не приняли, потому что я был сын середнячки, — ложились личные воспоминания в один из рассказов Фёдора Абрамова. — …О, сколько слёз, сколько мук, сколько отчаяния было тогда у меня, двенадцатилетнего ребенка! О, как я ненавидел и клял свою мать! Ведь это из-за неё, из-за её жадности к работе (семи лет повезли меня на дальний сенокос) у нас стало середняцкое хозяйство, а при жизни отца кто мы были? Голь перекатная, самая захудалая семья в деревне».

А сиротские обиды сызмалу ведь не озлобили вас, росли — людьми.

Отцово жизнеописание: «Из сельской комсомолии кому проще срываться с места, ни кола-ни двора — вызвался на Амур ехать, новый город строить. В дороге сняли с поезда беспамятным, тифозным, не знаю, как с того свету выкарабкался. Попал на другую стройку грабарём-землекопом, в Воронеж на каучуковый завод — резиновая обувка на машины была нужна в стране. А после на отчину потянуло, в колхозе остался, женился — когда война призвала на полный срок».

«Но самая большая радость в моей жизни, — говорил Фёдор Александрович (дважды раненый, второй раз очень тяжело), — это то, что я прошёл через войну и остался жив, …у нас уходило сто с лишним ребят с курса, большой был курс, а вернулось человек девять, в числе их я. Мне страшно повезло, конечно, я был в переплётах самых ужасных: так, через Ладогу пробирался уже в апреле месяце, там машина одна впереди, с ребятишками блокадными, другая — с ранеными сзади, пошли на дно. Наша машина как-то прошла под пулёметами и под обстрелом, под снарядами…»

Обязан, «должен жить и работать не только за себя, а и за тех, кого сегодня нету». От отца этих слов я не слышал, но жил он именно так — на колхозном покосе, до самой — к его возрасту впервые усроченной селянину — пенсии и с выходом на неё. Было, рубаха на плечах выпадала латками от въевшейся в материю соли. Снимал плащ, когда из ледяной купели вытаскивал сено на затопленном талой водой лугу, а смёрзшая одёжа, как жестяная, стояла не ломаючись. Ночью скрипел зубами от ревматических болей в костях, а чуть светало — ехал в поле, хлебопашествовать.

И в то же время жил писатель из отцовского поколения, честными книгами утверждал, что и «словом всё делается».

«Когда умру я… скажите обо мне, люди, напишите на могиле: вот человек, который не наработался за свою жизнь», — говорил Фёдор Александрович близким в последние дни. Говорил не только о себе — о моём отце, Дмитрии Петровиче, о таких, как они.

В земле Русской ваш вечный покой.

С чернозёмного всхолмья — неохватная даль степной стороны, в какой распаханный косогор, лощина с одиноким кустом колючей маслины и — поля да поля. С высокого северного угора виднеются луга, холодная Пинега, песчаный берег за рекой, полуразрушенный монастырь и — леса да леса.

И там вы, как всю прожитую жизнь:

«…на юру. Все ветры в дом, каждая погода в окно. Умные-то люди другими прикрываются, а ты — ума нету — вылез.

— Ничего. Сроду за спиной у других не жил и теперь не желаю».

…Клоню голову перед вами, спрашиваю себя — смогу ли так, как отцы — не за чужой спиной?

ПЕВЕНСКИЕ НОЖИ

Во второй класс я тогда перешёл.

С соседом Мишкой пасли стадо хозяйских коров. Днём раньше был мой черёд, пасли за Голубку, а сегодня — за Мишкину корову. Вдвоём ведь легче.

…После апрельских грозовых обвальных ливней трава прямо на глазах отрастала, огненной зеленью враз окрасила непаханые крутосклоны. Изголодавшиеся в зиму коровы никак не могут наесться, скубут сочнотравье, только хруст слышен и голов от земли не отрывают. А нам даже лучше, бесхлопотнее, меньше доглядывать за стадом. Устроились на песчаном обмыске меж круч и захватываем друг у друга чужие земли, поочерёдно вонзая в чётко очерченный круг складные ножички. Проиграл Мишка, как ни хитрил, ни выгадывал — на остатке его земли ногой уже некуда было ткнуться. Пришлось ему бежать за коровами, какие отбились от стада.

Мишка полетел, едва касаясь чёрными пятками земли, ему, наверное, очень хотелось поскорее рассчитаться за проигрыш. Потому он так спешил и орал — коровы только очумело шарахались в стороны и, недовольно ворочая обиженными мордами, возвращались к стаду. Самая норовистая тёлка умудрилась забраться в овражек. Мишка кубарем скатился туда, шуганул её, с перепугу тёлка не знала, куда бежать, а приятель мой вдруг закричал во всю глотку:

— Алёша! Жми сюда!

Я прибежал.

На самом дне овражка в рыжей промоине лежали мины. Я сразу сосчитал — шесть настоящих мин! Лежали ровным рядком, будто только что кто-то их под линейку раскладывал.

— Талой водой вымыло? — допытывался я.

Мишка тихонько притронулся к крайней. Рука не дрожала, но глаза так и впились в мины, другая пятерня судорожно сжала зависший над промоиной куст дерезы, вдруг что случится.

— Не трогай! — как палкой, ударил мой голос по Мишкиной руке.

— Не каркай, дурак! Это тебе не ножичком играться, — зло отозвался Мишка. А я, в общем-то, и не боялся, разве самую-самую чуточку. Я завидовал ему, мне тоже хотелось спокойно протянуть руку к минам.

А Мишка обхватил одну из них пальцами, крепко сжал, даже ногти на руке побелели. Как сговорились, разом перестали дышать. Мина шелохнулась и поднялась в Мишкиной ладони. В жёлтом песке осталась вмятина.

— Глянь, какая, — шёпотом отозвался Мишка. — Ни чуточку не поржавела, вроде вчера оставили.

Она и вправду была как новенькая — чистая, пузатая, с тоненькими ободками на тупом носу, у хвоста — рёбрышки звёздочкой. Очень походила одновременно и на ракету, и на атомную бомбу, какую рисовали в любимом детьми и взрослыми журнале «Крокодил», только что без буквы «А».

— Здорова! Такие лётчики бросают по пехоте, летит — воет, — стал пояснять Мишка. Счастливых глаз так и не сводил с бомбочки. — Я прыгнул чуть не на мины, смотрю — лежат. Слышь, жалко так бросать, давай взорвём. Ахнут — и в селе будет слышно.

Я заколебался:

— Вдруг убежать не успеем?

— Даёшь ты! — рассердился Мишка. — Знай, с кем работаешь. Прошлой осенью с Колькой Рябенем не такую дуру взорвали.

Дальше не надо было ни уговаривать, ни понуждать меня. Затрещал под рукой прошлогодний бурьян, высохшие стебли полыни, ветки дерезы, нашлась и пошла в ход старая солома. Я только успевал подносить всё, что годилось для костра. Основными делами занимался Мишка, как заправский минёр. Ровно застлал дно промоины, углубив вначале пещерку под нависшим краем. По ходу дела пояснил:

— Осколки будут лететь в землю.

Разложил мины. Завернул каждую, как куклу, в солому. Из остатков горючего материала свил жгут — чем не бикфордов шнур!

— А ты боялся. Да за километр успеем удрать, — важно и так свысока рассуждал со мной Мишка, ему нравилось быть подрывником. Он вытащил из тайника в полах истрёпанного и затасканного материного пиджака спички. Запахло дымком, и затанцевал он верх соломы жёлтыми язычками пламени. Мы вылетели из овражка и вмиг очутились в соседней круче. Ждём, понемногу высовывая головы, краем глаза поглядывая на костёр.

— Горит! — шепчем друг другу. Над овражком курился пушистым хвостом дымок. Нас прямо колотило от нетерпения.

Сейчас! Сейчас!

…Время шло, а взрыва так и не было. Уже и дымок пропал.

— Не прогрелись, мало соломы подложили. Просил тебя, ещё принеси.

Мишка не говорил мне об этом, но я молчал, он ведь был за минёра.

К овражку идти теперь было боязно. Остерегались, вдруг в ту минуту да взорвутся, — чего только не бывает. И мы направились восвояси к коровам. Снова взялись за ножички. Но уже не с маху, не с первого броска они вонзались в землю, было неинтересно. Ведь неподалёку, в потухшем костре покоились шесть почти как новеньких мин.

В тот день были ещё находки — две обоймы целёхоньких патронов и десятка три порожних гильз.

Но они не тянули к себе, эти строгие и грозные русские патроны с остро отточенными пулями — лучшие ребячьи игрушки. Мы, мальчишки, свободно отличали хоть с виду, хоть по начинке пороховой наши патроны от округлых немецких, от красиво фасонистых итальянских. Пули у них-то тупые, разве германцы смогли бы нас осилить, — рассуждали тогда об отпылавшей войне, какую нам, родившимся уже в мирные годы, в глаза не довелось увидеть.

Научил ребят многому Певен. На краю села жил одинокий старик. Никто в точности не помнил его настоящего имени, звали Певеном и всё, не зная, что означает прозвище. Хозяйство — подслеповатая плоскокрышая хатёнка в глухих бурьянах на неогороженном и открытом всем ветрам подворье. Блажным и бедным его числили только взрослые. А для хлопчиков Певен был самый богатый человек на свете. Те счастливчики, кому удавалось побывать у него в гостях, расписывали взахлёб:

— Патронов у него, мать моя, углы завалены. Порох в ведёрных банках. Штыки, кинжалы. — Рассказчик переходил на шёпот и божился: — Наганы гожие есть. Сам видел: заграничный, чёрная ручка, как стекло, светится.

Кто-нибудь из пацанов не давал соврать — подтверждал. Он тоже слыхал о певенских пистолетах.

Недоброй памятью вглубь лет уходила война, а старшие всё говорят, что ею, войной, кормится старик. На раздобытках Певена видели в одном и том же месте — на Солончаковых буграх, самых высоких в здешней округе, откуда во все стороны света проглядывался на многие вёрсты степной простор. Важное место для военного ремесла. Не случайно именно на этих высотах шли жестокие бои — и когда отходили наши к Дону, и когда погнали фашистов прочь. И хоть кинутые блиндажи-траншеи-окопы осыпались, заплывали песком, зарастали колючим дурнотравьем — оспинный, шрамоватый след сражений устоялся на буграх невытравимо.

Певен являлся тут всегда с потрёпанным мешком за спиной, крест-накрест перехвачен бечёвками спереди, в руках – остро отточенная железная палка — пика. Старик вгонял штырь в землю, давил грудью, налегал на него своим тощим телом, пока посох не поддавался и начинал понемногу вонзаться вглубь. Если на пути попадалась железка, певенский миноискатель звякал, Певен брался за притороченную к поясу маленькую лопатку, тоже военного образца. Выкопанные куски алюминия, меди, свинца сразу же складывал в мешок. Железо старик забирал не всегда, оно старьевщиком ценилось дёшево. Домой возвращался с доверху набитым мешком. От тяжести и без того сутулый Певен ещё ниже сгибался, мешок покоился на спине большущим горбом.

После похода на окопы старик днями невылазно сидел в своей хатёнке, перебирал добычу. Топил печь — в ней выплавлял на огне свинец из пуль. Гнул жесть, чинил-паял, а то и мастерил для кормивших и обстирывающих его деревенских хозяек немудрую кухонную утварь, вёдра, зерновые меленки и кукурузные тёрки-драчки — да мало ли дел ему находилось.

Когда в село попадал коробейник-старьевщик, чаще его звали тряпишником, то свою телегу-одноколку с наращенным кузовом определял на постой к Певену. Там и загружался добром сполна.

Певен любил привечать мальчишек. Может, потому, что у него, сказывали люди, два сына полегли на фронте. Благодаря ему, у ребят не выводились из карманов складные ножички.

Когда старик дома, у него всегда можно купить нож за полсотни медных патронных гильз, или за два яйца, или за кусок хлеба. Он делал их прямо на глазах. Потому покупатель обычно в окружении приятелей шёл за новым ножичком.

Берет Певен жестянку, ровнёхонько обрежет, стукнет пару раз молотком — готова ручка. Приклепает к ней обрубленный конец от старой косы, подточит его на камне — есть нож, податливо убирается лезвие. Так и прозвали их — складные певенские.

— Бери. — На хваткой, что кузнечные щипцы, костистой и крючастой ладони готовый нож. Хозяин его не знает, каким боком держать богатство, ребята ёрзают — до того завидки берут. А Певен откидывает спину к стене, с весёлым прищуром подмигивает единственным глазом, уцелевшим с какой-то неправдоподобно сказочной из-за давности лет японской войны. Вытаскивает кисет. Как только засинеет и запахнет в хатёнке дым табака-самосада, затеваются рассказы, чаще всего о том, как молодым Певену довелось плыть тёплыми морями-океанами в дальневосточную русскую крепость Порт-Артур. На всю доставшуюся ему долгую жизнь хватало воспоминаний об увиденных заморских дивах. Когда Певен был в настроении, доставал из запечка облупленную, но голосистую гармошку. Выпевала она в его руках плясучие барыню-матаню или гопак, выговаривала знакомые слова гордой песни о гибнущем, но не желающем пощады «Варяге», плакала о русских солдатах, навечно оставшихся на маньчжурских сопках.

Привечал мальчишек старый Певен. Осчастливил ножами, просвещал и берёг от напастей — никто из ребят так и не видел, как он добывает свинец из пуль, никого он не брал с собой на окопы.

Не пускали туда и родители, пугали. Да мы не боялись, частенько бегали в степь, в поросшие бурьяном траншеи. Там можно найти всё: патроны, кинжалы в ножнах, жёлтые палочки артиллерийского пороха, ракетницы, штыки, говорили — даже пистолеты. За медные гильзы у тряпишника выменивали глиняную свистульку-петушка или пищик с розовым шаром, который, если надуть дымом, полетит ввысь. Порох здорово горел, в особенности артиллерийский. В камышинку натолкаешь его, подожжёшь — и на воду, как ракета плывёт. Всему находилось применение.

Походы ребятами всегда хранились в тайне: дома узнают — трёпки не миновать. Тайна раскрывалась, когда тревожным всполохом ударял гром средь ясна дня, а над окопами вставал чёрный куст дыма…

Солнце припекало. Ветерок разогнал лёгкий пух облаков за курганы и сам пропал. От жары и день казался длинным — долгим, уж очень медленно шло время к обеду.

— Мне надоело швырять ножик, — продолжал вспоминать Алёша. — Измерил ступнями ног свою тень и позвал приятеля — тот копался в патронах: — Миша! Пять холодков насчитал, пора к обеду гнать коров домой. Припозднимся, ругаться будут.

Мишка неспешно выпрямился, заметил на земле палкой вершину своей тени. Вымерял её — переступал, ровно и плотно подставляя пятку одной ноги к пальцам другой. На «солнечных часах» у него тоже получалось пять ступеней — холодков.

— Пора, — подтвердил Мишка и тут же предложил, — пошли сейчас на мины поглядим. Успеем, — и, боясь услышать в ответ отказ, он убежал: — Ничего страшного, они уже холодные.

Мишка взрывал, он всё знал. И мы пошли. Не торопились, спрыгнули в овражек. В промоине на месте костра холмиком высилась маленькая кучка черноватого, соломинками-прутиками, пепла. Мишка палкой тронул – зола рассыпалась в порошок, в сероватый такой. Прокопчённые мины лежали целые и невредимые. Мишка постучал по ним, расковырял. Присели и разглядели их внимательнее.

— Не прогрелись, — заявил Мишка. — Костёр слабоват. Говорил, ещё тащи бурьян.

Запах пепла потухшего костра напомнил Алёше о том, что хочется есть. Так пахло только у летней печки на огороде, где мать готовила еду, чаще всего пшённую кашу, запашистую, с дымком, печка ведь страшно курилась.

Кашу варили в армейском котелке. Когда выскребешь его, видишь, что донышко походит на молодой месяц, только на краях концы не острые, а округленные. На боку котелка нацарапаны гвоздём или ножиком буквы. Алёша всё хотел прочесть, узнать, что написано. Не удавалось — буквы были не нашими.

А пшено хранили тоже в чужестранном из добрых досок, ни щёлочки, тёмно-зелёном ящике. На его длинной боковой стенке красный крест нарисован в белой окантовке. Алеша уже и подрос, а всё катался на нём верхом, представляя себя — то кавалеристом, то водителем колхозного грузовичка-полуторки. Мать частенько рассказывает, как она приволокла этот ящик из санитарной машины — итальянцы бросили при отступлении. Вспоминает, после короб забирал у неё наш молоденький солдатик из трофейной команды.

— Прошу оставить, а он никак не поймёт, зачем.

Нам больше некуда прятать от мышей и сырости все пожитки. Я ему толкую: ящик вместо скрыни, сгорела она у нас, когда через село фронт проходил.

Скрыня — это сундук, с которым в давние времена невесту на деревне отдавали замуж. У матери, рассказывала, была большая скрыня, разрисованная узорами.

Внял тогда материным причитаниям другой, пожилой солдат, — и остался ящик в доме.

Вечером, укладывая спать, мать укутывала Алёшу серым одеялом, тоже доставшимся с войны. Страх колючее солдатское одеяло. Но зато под ним тепло и всегда снились военные сны.

В макушку уже смотрелось солнце — самый полдень.

— Некогда нам было возиться с минами, — рассказывал Алёша, — покатали их по кострищу туда-сюда, покатали и побежали к коровам. Быстро собрали череду и натоптанными коровьими тропами выгнали её на просёлок, к деревне. Коровы шли ходко: напаслись, пить хотели, да и время своё знали. Кричать — «г-ья-а!», «г-ья-а-а!» — значит, идите — не приходилось. Весело и скоро шагали мы за стадом. Поднимали ногами полосы из дорожной пыли, старались, кто кого запылит сильнее.

И тут аж присели не только мы, но и коровы поприпадали на задние ноги — так ухнуло за спиной. Прямо приросли к земле. В ушах долго ещё звенело, потом стало необычно тихо. А из овражка, где недавно сидели и катали бомбочки, медленно улетало в небо чёрное облако.

— Смотри, — наконец нашёлся что пробормотать Мишка. Да я и без него видел — взорвались наши мины.

Домой возвращались молча, только гикали на отстававших коров.

Уже после обеда, когда снова гнали череду в степь, рассказали друг другу, как рвануло, как свистели над головами осколки. Миша даже огонь над оврагом видел. Он часто поворачивался к нему лицом — знал, что обязательно взорвутся наши мины. Ведь он взрывал их.

Только после обеда коровье стадо погнали пасти в другое место.

А в осеннюю грязь все жители сельца в один час, никто их подворно не скликал, высыпали разом за околицу. Прилетел вертолёт из областного города. Темно-зелёный и с большущим красным крестом на боку, точь-в-точь как на ящике, на котором Алёша маленьким любил кататься верхом. Показались люди в белых халатах и с носилками в руках. На них они несли Мишу. Вернее, не Мишку, а оснеженную груду простынь, бинтов, закрывших его недвижное тело. Рядом, поддерживая носилки, вприпрыжку хромал деревенский фельдшер Анатолий Капустин. На всю околицу голосила, рыдала Мишкина мать.

Беззвучно плакали женщины, то и дело прикладывали к помокревшим глазам чистые уголки головных платков. Смурными толпились мужчины. Закусив губы, смаргивала слёзы ребятня, для них беду скрадывало всё же первое явление в селе вертолёта, увозившего Мишку в больницу. В этот раз он ошибся, хоть уже и взрывал мины.

И ещё трое мальчишек просчитались, не убереглись, подорвались этой же осенью вместе, им и больница была не нужна. Все трое — Алёшкины годки.

Не пощадила судьба уж на что осторожного Певена, лишился единственного глаза. Выплавлял на огне свинец из пуль, а одна из них оказалась разрывной. Увезли старика в инвалидный дом.

В память остались только певенские ножи.