«КРОВЬ СОЛОНА – И СЛЕЗЫ СОЛОНЫ…»

- 29.10.2025

В 2025 году исполнилось 95 лет со дня рождения поэта Владимира Гордейчева. А рядом — другая круглая дата, скорбная: уже 30 лет его нет рядом с нами.

В своём «Опыте автобиографии», опубликованном в качестве предисловия к поэтической книге «Звенья лет» (Воронеж, 1981), Владимир Григорьевич Гордейчев писал:

«Я родился 5 марта 1930 года в посёлке Касторное Курской области, в краю пашенном и пастбищном, живописность которого закреплена в самих названиях местных: Красная Долина (отцовская деревня), Раздолье (деревенька материнская), Благодать, Скакун – железнодорожный разъезд и конесовхоз неподалёку.

Сам районный посёлок Касторное (“райцентр”) расположен вблизи пересечения двух больших транспортных магистралей, где в единый железнодорожный узел “завязаны” три станции: Касторная-Восточная, Новая и Курская. Река с тюркским названием Алым, устной традицией переиначенная в Олымь, – река моего детства. Здесь я упивался мальчишескими восторгами, дыша ромашковым ветром речной излучины – “луки”. Здесь же научился гордиться своим посёлком, причастным великим революционным событиям. С младых ногтей считал я родными и близкими имена и названия, которые для родителей и вовсе были частью их молодости: “Будённый”, “будённовцы”, “Первая Конная”, “Гражданская война”…

Рос я в семье, не бедной детьми: было нас, как в сказке, три брата. Отец работал в районной потребкооперации, заведовал в посёлке магазином промтоваров. Мать занималась домашним хозяйством и нашим воспитанием. На мою долю младшего приходился, по-моему, самый щедрый его кусок».

Уточним, что отец поэта, Григорий Семёнович Гордейчев, до работы в потребкооперации крестьянствовал, работал по найму, батрачил. Мать, Мария Фёдоровна, тоже была крестьянского происхождения.

Маленький Володя, не обделённый «щедрым куском», не был обделён и духовной пищей. Родители воспитывали детей в любви к книге, к живописи, к музыке. Старший брат, Александр, совсем не случайно стал впоследствии профессиональным музыкантом.

В пять лет Володя уже умел читать, поэтому в Касторенскую школу пошёл хорошо подготовленным.

«Так дальше и пошло: рядом с властью родителей, – власть книги, – писал Гордейчев. – Мать обыскалась сына: за водой нужно, за телёнком сходить, привести его домой из-под бугра. А ты сидишь в ботве огорода, подперев кулаком подбородок, наглухо отъединённый от всего сущего, читаешь о судьбе какого-нибудь капитана Гранта. С головой захлёстнут событиями, следишь за приключениями храбрых, оглушённый и подавленный миром необычного, “инобытия”. И мысли нет, что это чудо невероятного сделано из простых чёрных букв, отдельных слов на бумаге».

Но грянула война. Вместе с родителями он тяжело переживал отступление наших войск. Эти чувства выльются позднее в стихи:

…Россия, отходим!

Ещё не темно,

ещё и снаряды не рвутся.

Нам горькое право сегодня дано

на пройденный путь оглянуться.

Как будто бы матери грустный укор:

на пустошах, горечи полных,

к земле припадает полынный вихор,

качается жёлтый подсолнух.

Скрывается кровель, железо и толь,

столбы убегают рядами…

И в сердце заходит щемящая боль,

и челюсти сводит рыданье.

Отчизна, ты вся на года и века

и в счастье, и в бедах близка мне

до каждой прожилки степного ростка,

до самого малого камня.

Ты только обиды на нас не таи,

зажми твои тяжкие раны.

Отчизна, ты слышишь?

Вернутся твои

с водою живою Иваны!

Когда Касторное стало прифронтовым посёлком, маленькому книголюбу пришлось осваивать «сугубо реалистическое русло жизни». А в этом новом русле «…возникает картина зимнего грозного пожара через три дома от нас. Сигнальная ракета – “свистушка”, выпущенная кем-то из трофейной ракетницы, взлетела над улицей Фрунзе (Селянкой – в просторечье) и прянула в солому на крыше дома Дуни Луговой, одинокой вдовы-солдатки. Пламя разом охватило весь верх, от летящих искр загорелась солома на крыше дома Колпаковых. Хозяева двух других домов, стоявших между пожаром и нашей усадьбой, с мокрыми дерюжками, с вёдрами воды вылезли на свои соломенные кровли. Со дворов в огороды спешно выводили, у кого была, скотину, выносили, чтобы не дать огню, всякую житейскую рухлядь. Тихая паника пробушевала и в нашем доме. Волной ее вынесенный на задворки, кое-как одетый, плохо соображавший со сна, стоял я в снегу среди вещей нашего домашнего обихода, в общей суматохе ухвативший и вынесший наружу грузноватый снарядный ящичек с книгами, пережившими немецкую оккупацию вместе со мной: “Популярной астрономией” Фламмариона, “Серебряными коньками” Мери Мейп Додж, большим однотомником Пушкина. В ту пору большей ценности в доме для меня не было…»

В период страшной оккупации фашисты схватили и расстреляли семью Лембергов, хорошо знакомую Гордейчевым: Володя дружил с их сыном Гришей, а с дочерью Натусей учился в одном классе. Расстреляли Анастасию Барченко, и её единственный сын остался сиротой.

Как они выжили? В стихотворении «Хлеб войны», посвящённом своей матери, Владимир Григорьевич рассказывает об этом:

Не было муки.

Она была

более легендою, чем былью,

с лебедою смешанною пылью,

чёрная – и все-таки бела.

Чем ещё ей было нас кормить,

матери, спасавшей нас от смерти?

Это было творчеством, поверьте,

тесто из муки такой творить!

Дня не знала. Ночи не спала.

А уж сколько свёклы перетёрла…

Всё переборола. Не дала,

чтобы смерть схватила нас за горло.

Завывает вьюга за стеной,

белые сугробы наметая.

Вот она сидит передо мной,

Женщина воистину святая.

Ей бы можно плакать от обид,

вспомнив всё, что вынесла когда-то,

а она о свёкле говорит

и спроста краснеет виновато.

Биографию Гордейчева вообще можно изучать не только по его воспоминаниям, но и по его стихам:

В Саратове горны трубили,

На Каме горели костры.

А мы в оккупации были,

Подростки военной поры.

Нам нечему стало учиться,

И карты помочь не могли –

Война поломала границы

На всём протяженье земли.

Нам опыт давался непросто,

И не было радости нам

С утра обходить перекрёсток

И слушать историю там,

Где рынок бурлил недалеко

И пели слепцы под баян

Певучие плачи Востока,

Плакучие песни славян.

Пылили моторные части,

Погоны блистали оплечь –

И всюду победно и властно

Немецкая лязгала речь.

На каменной этой дороге,

Где русские пленные шли,

Мы новые брали уроки,

Но старых забыть не могли.

Мы тайно писали «диктанты»,

И утром бесились посты,

Срывавшие «Смерть оккупантам!» —

В косую линейку листы.

Мы эхо ловили ночами,

К земле припадали у стен,

И гулы вдали означали

Начало больших перемен.

Об этом не скажешь: пустое!

Те ночи с раскатами их,

Те дни потрясённые стоят

Годов академий иных!

Даже в грозовое военное время пытливый ум подростка не переставал трудиться. Свидетельство тому – и его стихи, и страницы его воспоминаний:

«В сорок первом, летом, перед деревянным касторенским мостом ухнула тяжёлая немецкая бомба, выбросив с семиметровой глубины влажные комья синей глины.

В воронку страшно было заглядывать, так поражала она воображение. Как по тёмному обводу разъятой круглой полыньи, шёл сверху толстенный пласт растрескавшегося чернозёма. Круто падала вниз, устилая мрачно мерцавший зев глубины, жёлтая, ещё ниже синяя сырая глина. И уже на самом дне, не отражая света дня, стояла чёрная неподвижная вода.

От воронки мы, мальчишки, отходили с лёгким головокружением, со звоном в ушах, с жутким ощущением причастности некой тайне, неведомой доселе.

Сколь помнится, именно с этой поры стал я знать, какая глубинная силища выгоняет под солнце эти высокие стебли злаков, эти пышные колосья, которые всадник шутя может связать под лукой седла в узел, не сходя с коня».

Даже война не отняла у него тяги к книге, к стихам.

Брезжит свет. За стол усажен парень.

Хлеба нет. Зима. Сорок второй.

Кипяток в казанчике заварен

Вишенья пахучею корой.

Ничего не знающего к чаю

Кроме сахарина одного,

Я во тьме почти не различаю

Тоненького мальчика того.

Язычок коптилочный мигает.

Мать, огонь оставив сыну, спит.

Чай допив, он Пушкина читает,

Не единым чаем жив и сыт.

Наше войско держится у Дона.

Книжек нет. Спалили. Лишь одна

Держится. О подвигах Гвидона

Я читаю сказку у окна.

На окне мешок распялен глухо.

Приоткрыть – и думать не моги.

С улицы – скрипучие – до слуха

Патрулей доносятся шаги.

Лирику читаю у оконца,

Прислоняясь к слабому лучу.

С Пушкиным:

«Да здравствует!..» –

о солнце

И о тьме:

«Да скроется!..» –

шепчу.

Стужею,

Удержанной за дверью,

Мой не нарушается уют.

С Пушкиным светло и свято верю

В то, во что поверить не дают.

Темень оккупации. Но света

Не отнимут. Ночь не столь темна,

Если в ней, хотя б из гильзы, где-то

Чистая лампада возжжена.

Фашисты вызывали у подростка ненависть. Вот как она выглядит, например, в стихотворении «Казнь партизана»:

Взвод «эс-эс» обседает откосы,

как в театре: «Умри, назарей!»…

Что ж так радует вас, кровососы,

сок кровавых моих пузырей?

Видя алыми землю и небо,

ненавижу я вас горячо –

разжиревшим от нашего хлеба,

вам и зрелища надо ещё?..

К теме войны он будет обращаться в своём творчестве снова и снова – до самого конца жизни. «Проявления потрясающего достоинства в людях в немыслимо жестоких испытаниях в годы фронта и после него на всю жизнь остались во мне полным и неистощимым обеспечением любви к дорогой моей и ни с чем не сравнимой русской земле. Оттого изначально в моих героях привлекали меня черты родовые и непреходящие. Добрый совестливый человек из глубинки, трудяга и скромняга, не чуждый народной мудрости и артистизма, носитель бессмертного эпического начала мужества и нежности, что лишь и позволяет выстаивать людям в ситуациях предельного напряжения, – таким видится мне образ героя, земного, но не приземлённого, для достоверного показа которого совершенно, по-моему, необходимы тона возвышенного, романтического, легендарно-былинного слога», – утверждал поэт.

Он признавался, что в пятнадцать лет, узнав о Победе, пережил подлинное потрясение.

В эти же пятнадцать лет перед ним встал вопрос о выборе жизненного пути. К тому времени он увлёкся рисованием, создавая неплохие портреты земляков. Использовал то акварельные краски, то цветные карандаши. Но в профессии художника себя не видел. Его влекло море. И решение было однозначным: поступить в Рижское мореходное училище.

Путешествие в Прибалтику было для него первой разлукой с родным домом. И этой разлуки он не выдержал. В училище поступил, но покинул его, едва-едва начав учёбу. Признавался позднее: ностальгия замучила. Именно в ту пору, когда ему было семнадцать лет, он обратился к поэтическому творчеству. «…К стихотворству привело меня чувство пронзительной красоты природы, жизни, мира, подлинная правда о нежной хрупкости которых, слишком наглядной ранимости, страдательности их, без меня, без моего сердечного свидетельства об этом, никому на свете, как мне остро думалось тогда, не могла быть известной», – рассказывал он.

Касторенскую среднюю школу он окончил в 1948 году. Начиналась его самостоятельная жизнь. Он поехал в Воронеж, в учительский институт, и поступил на заочное отделение филологического факультета. Вскоре восемнадцатилетний парень стал учителем русского языка и литературы в сельской школе. За три года сменил три села и соответственно — три школы. Работал не только учителем, но и школьным завучем. Последней была школа в селе Завальное (ныне – Усманский район, Липецкая область).

В Воронеж приезжал только на период экзаменационных сессий. Всё остальное время был поглощён работой. Уроки, любопытные глаза сельских мальчишек и девчонок, подготовка к следующему дню… Этот бесконечный круговорот не мешал ему, однако, осмысливать себя самого, своё место в жизни, постигать то, к чему стремилась душа. «Бой молодого сердца, – признавался он, – хорошо выражался тогда проникновенным ладом стихов Есенина, живописностью поэм “Флаг над сельсоветом” А. Недогонова, “Колхоз «Большевик»” Н. Грибачева. Но книга книг для меня в эту пору – “Слово о полку Игореве”, – с торжественным звучанием старорусского её текста, благо матерью научен был читать и понимать по-старославянски тоже ещё подростком. С головой погружаясь в постижение великого поэтического создания, находил я до оторопи близкие переклики смысла и тона иных мест “Слова о полку…” с тем, что ежедневно плескалось и звучало в живой речи местных жителей, приолымских курян-касторенцев, ореховцев, краснодолинцев».

Читая «Слово о полку Игореве», он впервые почувствовал патриотические порывы в своей собственной душе. В нём просыпались высокие гражданские чувства, которые в будущем ярко прозвучат в его поэзии:

«Но всего более знаменитая повесть об одной исторической битве захватывала воображение масштабом соответствия великой войне, только что отгремевшей и отблиставшей на наших полях, изрытых воронками, усеянных разбитыми танками, патронными ящиками, касками (“злачеными шеломы по крови плаваша”). Совпадала и география, живо удержанная сознанием в современности и усиленная лучом проекции, идущий из прошлого (“Игорь к Дону вой ведёт”, “ту Немцы и Венедицы, ту Греци и Морава”, “горы Угорские”, “копиа поют на Дунай”, “комони ржут за Сулою, звенит слава в Киеве, трубы трубят в Новеграде, стоят стязи в Путивле”), – как в недавних военных сводках от Советского информбюро. Совпадали и координаты нравственные, лирически удесятеряя горделивое патриотическое чувство. Это ведь едва ли не о брате моём Николае, офицере-победителе, о его сверстниках, вернувшихся с победой из Берлина…»

В последний свой год обучения в учительском институте он стал студентом очного отделения. Стал активно посещать городские литературные встречи, дискуссии, диспуты. Заглядывал в редакцию областной газеты «Молодой коммунар» и предлагал свои стихи. Стихотворение «Отпускник» («о сельских послевоенных переменах к лучшему», как он сам говорил о его содержании) было опубликовано в этой газете 3 декабря 1950 года. Это была его первая поэтическая публикация.

Жизнь в Воронеже давала возможность чаще бывать у родителей. Путь до Касторного не такой уж близкий: три с лишним часа поездом. Но на выходные он исправно приезжал домой. Чем он занимался в поезде эти три с лишним часа? Бессмысленно глядел в окошко? Вряд ли. Скорее всего, писал стихи. Может быть, вот эти:

До Касторного долог путь.

Но чего бы ни дал на свете,

чтобы снова наполнил грудь

от озёр налетевший ветер!

Он апрельской травой пропах,

он промыт молодой грозою,

в нём гремучее пенье птах,

звон стрекоз над речной лозою.

Сторона моя,

сон мой,

жизнь!

В отголоске домашней вести

хоть напевом твоим отзовись,

потому что сама ты – песня.

А может, вот эти:

Я слеп от яркого огня,

мне, помню, тошно было,

когда родная мать меня

в шестом часу будила.

Мне было тягостно вставать,

брала меня досада,

что люди спят, а мне опять

куда-то ехать надо.

А за окном буран визжал

и плакал — нет спасенья.

Уж лучше б я не приезжал

домой на воскресенье.

Я печь глазами обводил,

вздыхал: куда ж деваться!

И, ёжась, в сенцы выходил

по пояс умываться.

Но жизнь он изучал не из вагонного окошка. Ещё в селе Завальном, квартируя у Леонтия Петровича Рогозина, отставного солдата, он видел, как нищенствует народ. Александр Голубев, со слов самого Гордейчева, так описал одну из картин тогдашней сельской жизни:

«Как-то к Рогозину пришла его невестка, жена погибшего сына, и поставила среди комнаты небольшой мешок. “Вот вам, батя, мой годовой заработок”. В мешке оказалось двадцать килограммов сахара. Правда, ей ещё выплатили на трудодни по пять копеек, так что денежный заработок родственницы бравого солдата составил чуть больше десяти рублей. Вот тебе и ешь – не хочу».

Как-то, возвращаясь в Касторное, встретил на станции своего тёзку и ровесника. Володя Лобанок привёз к проходящим поездам картошку на продажу. Но ничего не продал. Домой они отправились вместе, на подводе с этой картошкой. Конечно, разговорились. Снова цитирую Александра Голубева: «Понимаешь, Володя, – жаловался Лобанок, – нужда до смерти одолела. Как жить дальше? Ума не приложу. Обнищал народ до крайности. На днях знакомый старик-сапожник умер… Кинулись хоронить, а досок для гроба во всём колхозе не найти. Так и похоронили беднягу в ящике бестарки».

«Как же так? – размышлял Гордейчев. – Ну ладно, жизнь тяжёлая – это потому, что война недавно была. Но почему налогами народ душат? Почему в сёлах люди вынуждены вырубать сады – ведь за каждое деревце надо заплатить непосильную налоговую плату?»

И снова рождались стихи, в которых автор яростно отстаивал справедливость:

Нет, я не лгал, когда сдавал

экзамены с ребятами:

профессоров не надувал,

в столы мы книг не прятали.

Но был я лют с самим с собой:

меня сучьем корябали

за каждой русскою избой

порубленные яблони.

Кого слепил хрусталь дворцов,

кому – лепились домики…

Я не увязывал концов

конкретной экономики.

Был семинар. И я вставал

и о налогах спрашивал.

Но лучше б я не задевал

экономиста нашего!

Он бил цитатой наповал,

и каждый зубы стискивал:

был слишком ярок идеал

в сопоставленьи с истиной…

Писал он неспешно, но основательно. Когда в 1952 году, с отличием окончив учительский, отправил свои стихи на творческий конкурс в Литературный институт имени А.М. Горького, то не только успешно прошёл этот конкурс, но и был принят на учёбу без вступительных экзаменов.

«О литинститутской моей пятилетке читатель может прочитать страницы воспоминаний “В годы ученичества”. Частью напечатанные в журнале “Москва”, № 6, 1979 год, они дают представление о том, что значил для меня этот период с активной вовлеченностью в комсомольскую работу, с XX съездом КПСС, пришедшимся на это время», – писал он.

Случайная встреча с Корнеем Чуковским на перроне вокзала писательского городка Переделкино и беседа с ним о литературе в вагоне электрички, следовавшей до столичного Киевского вокзала… Встречи с Александром Твардовским, Леонидом Леоновым, Ярославом Смеляковым, Назымом Хикметом, другими Мастерами слова… Всё это было незабываемым.

Благодарный отпечаток в памяти отложило и то, что курс, на котором учился поэт, «застал в институте поколение фронтовиков, ребят старше и зрелее нас, успевших обдумать и осознать себя в чертах ясных, определённых. Мы успели перенять и примерить на себя дух их бодрого и деятельного содружества. С интересом приглядывались к нашему брату, не стараясь возвышаться над нами, старшекурсники Шкаев, Старшинов, Исаев, Завалий…» А ещё были фронтовики Сергей Орлов, Юлия Друнина, Сергей Викулов, Константин Ваншенкин…

Одновременно с Гордейчевым в Литинституте учились Евгений Евтушенко, Роберт Рождественский, Белла Ахмадулина. Уверенно шли по поэтическому пути его сверстники Владимир Цыбин, Владимир Фирсов, Егор Полянский. Среди таких имён немудрено было и затеряться. Но он не только не затерялся – он шагал с ними в ногу.

В память о литинститутских годах осталось известное стихотворение «Футбол»:

В суете и свистопляске

добывался каждый гол.

Крайним правым шел Полянский,

Евтушенко левым шел.

Сам Гордейчев в той институтской футбольной команде был капитаном.

К студенческим годам относится его первая публикация в столичном литературном журнале. Это было стихотворение «Родник» («Октябрь», 1955, № 3). Широкое общественное звучание получил цикл стихотворений Гордейчева, опубликованный в «Литературной газете» 6 апреля 1957 года, предисловие к которому написал известный поэт Лев Ошанин. В этот цикл вошло и программное стихотворение поэта «Периферия»:

Я любому шофёру знаком:

это я, не отличен от многих,

вскинув правую руку рывком,

заступаю машинам дороги…

Я из тех, кто растит зеленя

и пласты поднимает сырые,

и фамилии нет у меня.

Я — провинция. Периферия.

В этом стихотворении автор чётко определил свою гражданскую позицию, своё право и свой долг говорить от имени простого человека, от периферии.

Литературный институт он окончил с отличием. Писал: «При защите диплома, оканчивая литинститут, я говорил о некой на всю жизнь облюбованной теме, которой хотел бы посвятить мои труды и дни. Имелось в виду мое намерение жить и работать вблизи дорогих моих земляков, подпитываясь знанием их жизни, что вполне для меня равнялось знанию жизни общенародной, а в иных типических моментах – общечеловеческой. Из такого животворного источника я и пытался черпать все эти годы. Не могу сказать, что всё получаемое при этом осваивал я наилучшим образом, но кое-какие черты работы определились у меня благодаря именно необрываемой связи с моей родимой стороной».

С тех пор его жизнь связана с Воронежем, куда он приехал молодым выпускником и уже известным, сложившимся поэтом. В редакции журнала «Подъём» он стал редактором отдела поэзии.

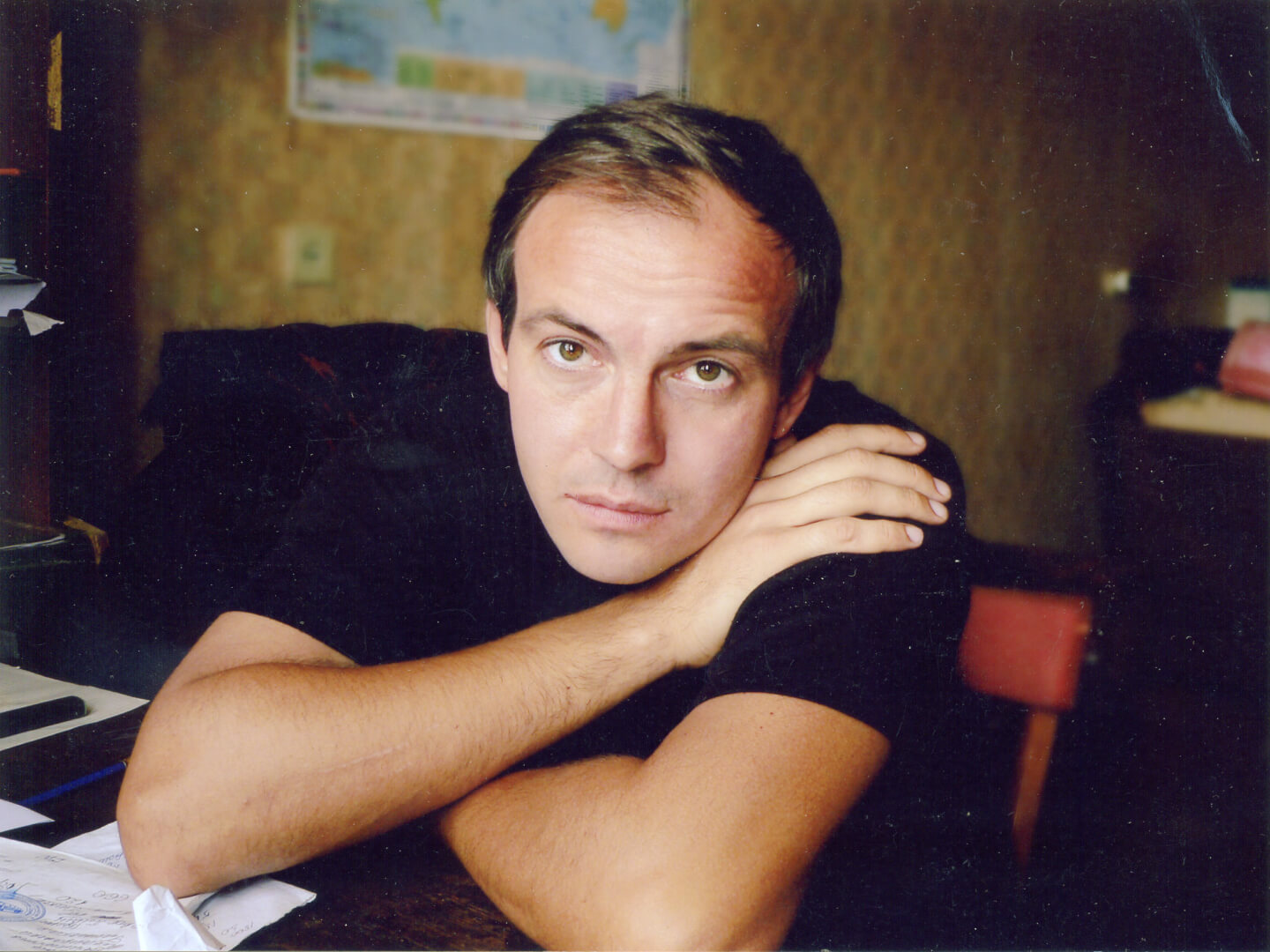

Из воспоминаний писателя Эдуарда Пашнева:

«Владимир Гордейчев появился в Воронеже и сразу стал приметной фигурой на проспекте Революции. Он ходил, гордо откинув голову назад, подтверждая свою фамилию – Гордейчев. Уезжал на учебу из деревни, а приехал из Москвы знаменитым поэтом, стихи которого печатались в столичных газетах и журналах».

Пашнев высоко оценил работу Владимира Григорьевича в «Подъёме»:

«Владимир Гордейчев талантливо руководил отделом поэзии. Он организовал при «Подъёме» поэтический семинар по примеру семинаров в Литературном институте. И все молодые поэты Воронежа, можно сказать, окончили литературную школу Гордейчева.

На семинарских занятиях в “Подъёме”, во время обсуждений, Владимир Гордейчев отбирал для публикации наши стихи. И мы очень рано начали печататься в журнале. А впоследствии, по его совету и с его помощью, мы всей нашей группой (за исключением Виктора Панкратова) поступили в Литературный институт: Олег Шевченко, Роман Харитонов и я.

Многие годы – и когда работал в журнале, и потом – он был нашим наставником и другом. В день, когда я и Роман Харитонов должны были получить дипломы, он приехал в Москву и устроил нам в ресторане “Берлин” праздник выпускников».

В первый же год жизни и работы в Воронеже здесь, в Воронежском книжном издательстве, вышла первая его поэтическая книга – «Никитины каменья». Книжка была восторженно встречена и читателями, и литературной критикой. «Идёт по земле хозяин жизни и землю свою видит не серенькой, не в завесе дождей, не в тусклых бликах фонарного света, не сквозь мутные очки неврастении и скептицизма, но видит её молодыми, зоркими глазами человека, влюблённого в жизнь, в землю, в труд на ней и на благо её», – так писал Владимир Солоухин о первых поэтических шагах Гордейчева.

В том же 1957 году он был принят в Союз писателей СССР. По единственной книжке, что было в те годы большой редкостью! Среди тех, кто рекомендовал его для приёма в Союз, были воронежские писатели Фёдор Волохов и Максим Подобедов.

Из рекомендации Ф.С. Волохова:

«Владимир Гордейчев – настоящий, талантливый поэт нашего Чернозёмного края. Читаешь стихи Гордейчева и чувствуешь его собственные интонации, свой особый подход к решению темы, свой поэтический, самобытный голос. Гордейчева трудно спутать с другими поэтами».

Из рекомендации М.М. Подобедова:

«Знаю Гордейчева как поэта с первых его выступлений со стихами в областных газетах и в альманахе «Литературный Воронеж». От стихотворения к стихотворению Гордейчев рос, мужал, обретал свой голос, крепчало его дарование. В настоящее время Гордейчев вполне сложившийся поэт, со своей манерой, со своим оригинальным слогом».

За «Никитиными каменьями» у Гордейчева последовали, один за другим, сборники стихов «Земная тяга» (Москва, 1959), «У линии прибоя» (Воронеж, 1960), «Беспокойство» (Москва, 1961), «Зрелость» (Воронеж, 1962), «Окопы этих лет» (Воронеж, 1964), «Своими глазами» (Москва, 1964), «Избранная лирика» (Москва, 1965), «Седые голуби» (1966), «Мера возраста» (1967), «Узлы» (Москва, 1969). Тогда же, в 60-х годах, появилась единственная его стихотворная сказка для детей «Ах и Ох». Впервые её издали в Воронеже в 1969-м, а затем она была дважды переиздана в Москве: издательствами «Советская Россия» (1968) и «Малыш» (1973). В 2016 и 2017 годах, уже после смерти автора, сказка переиздана издательством «Облака».

Вспоминая о своих первых книгах, Гордейчев говорил:

«Особая моя радость – что успела узнать и благословить их моя мать, столь усердно подвигавшая меня на все внежитейские дерзания. Отец, изнемогший от непосильных стараний поддерживать учебу сразу трех сыновей-студентов и умерший перед тем, успел осветлиться лишь надеждой на наши лучшие времена».

20 апреля 1964 года в Воронеже – во многом именно его усилиями – был организован и проведен первый городской День поэзии, в котором участвовали не только воронежские стихотворцы, но гости из столицы.

В 1968 году Гордейчев был удостоен звания лауреата литературного конкурса Союза писателей СССР и ЦК ВЛКСМ им. Николая Островского.

А годом раньше, 9 июля 1967 года, состоялось очередное отчётно-выборное собрание Воронежской писательской организации. На нём Гордейчев впервые был избран председателем правления. Правда, его председательство вместо положенных по писательскому Уставу пяти лет продлилось меньше двух. Оставить свой пост поэту пришлось по достаточно скандальной причине. 11 декабря 1968 года опальному Александру Солженицыну исполнилось 50 лет, и Гордейчев отправил ему в Рязань поздравительную телеграмму. Телеграмма была сугубо личного характера. Но всевозможные западные «голоса» раструбили на весь свет: мол, единственной из всех писательских организаций СССР, поздравивших юбиляра, оказалась воронежская. В ситуацию вмешались партийные органы, и у Гордейчева началась нервотрёпка. 25 апреля 1969 года ему пришлось передать пост председателя правления Константину Локоткову.

При этом 70-е годы оказались для поэта не менее творчески насыщенными, чем предыдущее десятилетие. У него вышли книги «Берег океана» (Воронеж, 1970), «Вечные люди» (Москва, 1971), «Пора черёмух» (Москва, 1971), «Пути-дороги» (Москва, 1973), «Тепло родного дома» (Воронеж, 1974), «Свет в окне» (Москва, 1975), «Соизмеренья» (Москва, 1976), «Время окрылённых» (Москва, 1977), «Усмирённый браконьер» (Воронеж, 1977), «Грань» (Москва, 1979).

«Владимир Гордейчев пишет достоверно. Он видит мир вещно, предметы в его стихах осязаемы, картины рельефны. В этом и заключается убедительность его поэзии. Всё, что он пишет, он увидел своими глазами, пощупал своими руками…» Так говорил о поэте, уже известном всей стране, Евгений Винокуров в предисловии к его сборнику «Свет в окне». О стихах Гордейчева весьма лестно для него отзывались Степан Щипачёв, Евгений Долматовский.

В 1978 году он стал лауреатом Всесоюзного конкурса на лучший перевод стихов Юлюса Янониса, проведенного Союзом писателей СССР и Госкомиздатом Литвы (председатель жюри — Э. Межелайтис). К слову сказать, Гордейчев неоднократно обращался к жанру поэтического перевода. В его переводах публиковались поэты Белоруссии, Азербайджана и т.д. Стихи самого Годейчева переведены на многие европейские языки.

Когда-то его мать, Мария Фёдоровна, сказала: «Что дало гнездо, то нести в полете». Что он нёс в своём полёте? «Мой выбор, – утверждал он, – определён тем же “гнездом”, где наставником уже моего мальчишества был безногий сосед-будёновец (о нём – стихотворение “Один из Первой Конной”), а также другие примечательные люди. Видимая обыкновенность моих земляков, стеснительность их перед речениями “высокого штиля” тем резче оттеняли высокую патетику и героику, когда они – очень нередко – проявлялись в бытовой обстановке».

Родина и любовь к ней начиналась у него с родного Касторного – того, где и днём, и ночью слышны гудки локомотивов, стук вагонных колес. Воспоминания об этом часто встречаются в его стихах.

Жив во мне район пристанционный,

нивами которого навек

службе паровозной ли, вагонной

отдан каждый пятый человек.

Важно отметить и то, о чём писал поэт Илья Фоняков:

«Гордейчев отнюдь не отождествлял свой патриотизм с национализмом».

В доказательство этой своей мысли Фоняков приводит гордейчевские строки из стихотворения «Колыбельная»:

Мы – в матерей. Нам в розни тяжко.

И нет, не нам принадлежит

высокомерное «армяшка»

или презрительное «жид».

«Мы – в матерей…» Для Гордейчева это не пустые слова.

Нас в жизнь выводит мать родная,

мы знаем: может только мать,

всесветной розни сострадая,

всю землю сердцем обнимать.

Как это пышно б ни звучало,

но дом, где мы имели честь

усвоить добрые начала, —

душа гармонии и есть.

Как-то в Россоши, после литературной встречи в Доме культуры, к нам с Виктором Будаковым подошёл любитель поэзии и протянул нам папку с какими-то бумагами:

– Посмотрите, это может вас заинтересовать.

Приехав в Воронеж, мы изучили содержимое папки. В ней оказались документы, связанные с Гордейчевым. Трудно сказать, как эти документы попали к жителю Россоши, да и, откровенно говоря, большой ценности они не представляли. Но там были гордейчевские записи, которые свидетельствовали о большом интересе поэта к истории родных мест. Он и меня подтолкнул к краеведческой теме. Как-то подарил он мне брошюру, предложив полистать её. Оказалось, что она рассказывает об истории моего родного села, о борьбе моих земляков с самодержавием. К Гордейчеву книжица эта попала из Томска. Рабочий-книголюб Борис Михайлович Тушин обнаружил её в свалке списанных изданий, попавших в разряд никому не нужной литературы, и отправил Гордейчеву. Для меня она, изданная в 1928 году, оказалась очень дорогой. С тех пор и я время от времени обращаюсь к краеведческим изысканиям.

В 70-е годы Гордейчев во второй раз был избран председателем правления воронежской писательской организации и работал на этом посту с 10 марта 1975 по 16 ноября 1979 года. К тому времени мы с ним были уже хорошо знакомы и даже дружны.

Поэты – народ особый. Авторитетов они не признают: каждый сам себе авторитет. Но Владимира Гордейчева даже поэты с более солидным творческим стажем называли правофланговым воронежской поэзии. О молодёжи – и нечего говорить. Ни у кого эта «правофланговость» не вызывала никаких сомнений.

Многие более молодые воронежские поэты считали его своим учителем. Среди них Николай Белянский, Александр Голубев, Анатолий Кобзев, Николай Малашич… «Для многих поэтов был он учителем в полной мере: принципиальным, требовательным к живому поэтическому слову, – вспоминал Николай Белянский. – В любое время дня и ночи ему можно было позвонить и услышать в трубке знакомый приглушённо-хрипловатый голос: “Алло, алло…”, – и получить ответ на любой вопрос о поэзии и вообще о литературе. Я знал масштабы его творчества, но всё равно меня потрясло вот что: на его юбилейном творческом вечере, который проходил в актовом зале областной библиотеки имени Никитина, не хватило стеллажей, чтобы разместить все его произведения, все периодические издания, а также материалы о его творчестве».

Моё вхождение в литературу тоже не обошлось без его участия. По-иному и быть не могло: в течение трёх десятков лет воронежская поэзия была в центре его пристального внимания и заботы. Несколько лет я посещал занятия литературного объединения при Воронежской писательской организации. Руководителем объединения был Гордейчев. Наставником он был хорошим. У него была феноменальная память на стихи, и он мог очень убедительно доказать любому начинающему поэту: всё это уже было до тебя, не повторяйся.

Он не принимал фальши ни в чём, чувствуя её всем своим нутром. Однажды проходили с ним мимо воронежского Кольцовского сквера. Приближался какой-то праздник, и на стенах кинотеатра «Спартак» рабочие укрепляли новый транспарант. Вслух прочитав его текст, Гордейчев презрительно сказал: «Агитка…» С таким же презрением он говорил позднее и о лозунгах перестроечного времени. Как-то в номере московской гостиницы «Россия» мы размышляли с ним об изменениях в жизни страны ельцинского периода. «Это надолго…» – печально произнёс он.

Любопытно отметить, что стихи Гордейчева нередко становились предметом «исследования» поэтов-пародистов – причём тех, кто работал в жанре пародии основательно, со знанием дела. Я имею в виду, что «ловля блох» в стихах – это не пародия, а зубоскальство. По большому счёту, пародировать можно только стиль. Нет стиля – нет и предмета для пародии. А у Гордейчева свой стиль, безусловно, был – с самых первых поэтических шагов. Интересно, что он сам печатно высказал своё отношение к жанру пародии:

«У пародируемого поэта очень часто запоминаем лишь фразу отдельную (например: “Я в России рождён. Родила меня мать…”), которую пародист иронически продолжил, хлёстко высмеял (“Тётке некогда было в ту пору рожать…”). Эта новая комбинация и “работает” уже постоянно.

Встретишь ли старые стихи поэта, увидишь ли напечатанные новые, памятная “хохма” пародиста, как вручённая уже “визитная карточка” поэта, пускает наше читательское внимание по касательной, без попытки постичь работу собрата по самостоятельным её достоинствам.

В стихах возможно найти ценное, значительное, но “тётке некогда было в ту пору рожать” делает наш подход заведомо облегчённым, иждивенчески настроенным, обывательски превосходительным».

Если сказать короче, то поэт был категорически против шутовства в жанре пародии. «Нет, что ни говори, пародия не шутка!» – утверждал он.

С годами поэт не только не утратил своей гражданской позиции – она крепла в его произведениях. Вместе с тем в его художественный мир вошли весьма заметные ноты лиризма, задушевности, элегичности. Этим отличаются его книги «Избранное» (Москва, 1980), «Звенья лет» (Воронеж, 1981), «Дар полей» (Москва, 1983), «В кругу родимом» (Москва, 1984), «На ясной заре» (Воронеж, 1984), «Весна-общественница» (Воронеж, 1987), «В светающих берёзах» (Воронеж, 1990).

Во многих стихах поэта – живой народный язык. Вот как ёмко и уважительно пишет он о русском слове в стихотворении «Речетворцы»:

Смей, земляк! Свивай слова в колечки!

Любо мне с твоим «рукомеслом»

плыть по русской речи, как по речке,

токи стрежня черпая веслом.

Нет для нас заветнее отрады –

той, что мы на стрежень и должны

поднимать родительские клады

с самой родниковой глубины.

Поэт писал:

«Если говорить о моих заботах по части поиска индивидуальных средств и форм художественной выразительности, то я рад, что и в этом плане не отчуждён от обретений родимого речевого пласта. Хорошо вызнав возможности поэзии, приверженной слогу и стилю старинного книжного корня, я держусь того убеждения, что сближение канонического литературного стиха со складом и ладом народной разговорной речи, пронизанной выразительнейшими фольклорными токами, есть животворная тенденция времени. Ведь широта и многообразие форм русской речи, разговорных её интонаций, метафоризма таковы, что из источника этого черпать и черпать – во все времена. Главное достижение этих усилий, начатых не сегодня и не вчера, – великолепный демократизм, обретаемый поэтическим словом, живыми его элементами крупных наших мастеров и наставников».

15 июня 1988 года Гордейчев в третий раз был избран председателем правления воронежского регионального отделения Союза писателей. Он – единственный, кто руководил нашей писательской организацией трижды в разные годы. Он являлся также многолетним членом редакционных коллегий журналов «Октябрь» и «Подъём». Был делегатом многих съездов писателей СССР и России, избирался членом правления Союза писателей РФ, а в 1994 году был избран секретарём правления Союза писателей России.

Поэзию Гордейчева с полным правом можно было называть голосом своего поколения. «Это мы — Мануковские, и Гагарины — мы» – эти его строки стали своеобразным девизом времени. Но и сегодня его стихи по-прежнему современны.

В Статистическом управленье

с громом рушится на весы:

сколько на душу населенья

за год добыто колбасы,

сколько стали и меди в слитках,

сколько окуня и ерша…

И томится от цифр избытка

оделяченная душа.

Время «оделяченной души» и цинизма он предвидел задолго до его наступления:

Не могу отмалчиваться в спорах,

если за словами узнаю

циников, ирония которых

распаляет ненависть мою…

«Наихарактернейшими» для Гордейчева назвал эти строки критик Александр Михайлов. Он же во вступительном слове к «Избранному» поэта говорил:

«Этический максимализм в крови у Гордейчева. Он ангажирован современностью, предан ей до самоотречения… Гордейчев обратил внимание на проявление нигилистических взглядов и настроений до того, как они приобрели наибольшую остроту у некоторых молодых поэтов, не сумевших со всей объективностью разобраться в сложностях и противоречиях исторического процесса, и обрушился на них со всем пылом человека, оскорбленного в своих лучших чувствах». Сам поэт, говоря об истоках своего мировоззрения, подчеркивал, что «проявления потрясающего достоинства в людях в немыслимо жестоких испытаниях в годы фронта и после него на всю жизнь остались во мне полным и неистощимым обеспечением любви к дорогой моей и ни с чем не сравнимой русской земле».

А воронежский критик Сергей Риммар утверждал:

«Для Гордейчева, крикнувшего: “Не могу отмалчиваться в спорах”, спор, напор, полемика так и остались ведущим тоном. И поэт был услышан не только потому, что “вовремя дал молодёжи стихи о главном”. Здесь возникло совпадение личности с социальным запросом. Горячность свойственна Гордейчеву, и даже мягчеет он – круто…»

Сегодня беспамятство циников, о которых писал Владимир Григорьевич, дошло до того, что они пытаются тревожить светлые души ушедших в мир то откровенной ложью, то кривыми ухмылками. Не миновал этой участи и Гордейчев. Один окололитературный делец дописался до того, что назвал период, когда Гордейчев возглавлял писательскую организацию, «гордейчевщиной». Между тем время это отличалось высочайшей требовательностью к художественному слову. При Гордейчеве, когда он возглавлял писательскую организацию, вступить в Союз писателей не смог бы ни один поэт, не доказавший наличие таланта своими книгами. После Гордейчева такое, к сожалению, случалось – и не раз. На ложь и ухмылки в его адрес невозможно придумать лучшего ответа, чем его поэзия.

Гордейчева считали слишком замкнутым человеком. Но в моей памяти он остался другим. Не раз, приехав в Москву для участия в писательском съезде или пленуме, мы жили с ним в одном номере гостиницы. Ему были не чужды ни чувство юмора, ни обыкновенные человеческие радости. Он замыкался лишь тогда, когда творил. А творить он мог в любой обстановке.

Он много поездил по стране, по миру. Ещё в молодости плавал на Тихоокеанском флоте как член команды одного из кораблей. И, конечно, об этом остались его записки и цикл стихотворений. Вот одно из них:

У самых северных широт,

во мгле ревя простудно,

вразвалку по морю идёт

потрёпанное судно.

Гудит машина в глубине,

плывет земля степенно,

и пузырится на волне

ромашковая пена.

Долга дорога на Таймыр,

когда б не так занятен

был этот гулкий новый мир

недавних белых пятен.

С утра то лёд меня займет,

иссосанный на диво:

он белым мамонтом плывет

по олову залива;

то штурман, заспан и небрит,

с таким суровым взглядом,

что стрелка компаса дрожит,

когда он станет рядом.

Недвижна сталь тяжёлых глаз

архангелогородца,

он, даже весело смеясь,

суровым остаётся.

Побывал на Кубе – и на память об этом тоже остались стихи, вошедшие в книгу «Окопы этих лет». А ещё были творческие командировки в Чехословакию, в Заполярье, в Сибирь, в Туркмению, во многие регионы страны. Как участник декады литературы и искусства в Казахстане награждён медалью «За освоение целинных земель» – так отмечена его большая работа по нравственному и эстетическому воспитанию молодых целинников.

…5 марта 1995 года Владимир Григорьевич Гордейчев отмечал свое 65-летие. В этот день мы вдвоём с ним побывали у тогдашнего председателя областной думы Ивана Михайловича Шабанова. Тот тепло поздравил юбиляра, вручил ему почётную грамоту и подарок. Гордейчев был доволен: время шло такое, что властям было не до литературы. Поэт хорошо понимал это и благодарно оценил поздравление высокого руководителя.

Мы возвращались с ним домой, беседовали о наступившей нелёгкой для писателей жизни. В тот день он был таким же, как всегда. Только мимоходом пожаловался, что побаливает. Я даже особого внимания не обратил на это: простудился человек, с кем такого не бывает. Но, видимо, предчувствовал он свой скорый уход. Через десять дней его не стало.

Поэт жил в доме на улице Комиссаржевской. Этой улице он, кстати, тоже посвятил поэтические строки. Как и Воронежу, о котором писал много и часто. Писал и о радостном, и о печальном.

Сам берёшь на собственный загорбок

кладь, что отнимает столько сил…

Бил тебя, и всё ж родимый город

быть собою – нет, не отучил.

Научил держаться, не рыдая,

даже улыбаться – в дни тоски,

даром что серебряный с годами

пепел оседает на виски…

Как-то прочитал в воспоминаниях Юрия Даниловича Гончарова о том, что Евгений Евтушенко отозвался стихами на кощунственное соседство Воронежского цирка с могилами Кольцова и Никитина. Но Гордейчев отозвался на это раньше! Гораздо раньше! Отозвался с такой болью! «Так и сложились в иной фундамент бетоноблоки и черепа…» Пытались мы опубликовать эти стихи в «Подъёме». Куда там! Цензура не просто не разрешила – решительно запретила! Позднее появились эти стихи в Москве. Но многим воронежцам они так и не знакомы…

Сегодня в Воронеже о поэте напоминает библиотека его имени, а также мемориальная доска, установленная на доме, в котором он жил. Между прочим, в отчёте об открытии этой доски, опубликованном в одной из воронежских газет, говорилось, что Гордейчев, мол, поэт не того масштаба, чтобы сравнивать его с Жигулиным и Прасоловым, как это делали выступающие. Конечно, сравнивать поэтов трудно, если они поэты настоящие. Но и умалять значение Гордейчева для отечественной поэзии негоже. Иначе можно дойти до отрицания того неоспоримого факта, что лирика делится на философскую, любовную, пейзажную и гражданскую. Гордейчев был представителем гражданской лирики, причём представителем очень ярким.

К одному из юбилеев Гордейчева посвящённая ему мемориальная доска была открыта и на его малой родине – в Касторном. Земляки поэта установили её по инициативе Воронежского отделения Союза писателей России.

Но лучшей памятью о поэте были бы изданные книги. Их, увы, нет. О нём стали забывать даже на его малой родине. Накануне 80-летия поэта я позвонил в отдел культуры Касторенского района и предложил провести в местном доме культуры встречу, посвященную юбилею Гордейчева. Встреча эта состоялась. Но обидно было узнать: в одном из буклетов, посвящённых району, перечислено много достойных людей, родившихся на этой земле. А имени Гордейчева – нет.

Ненадежна человеческая память. И укором нам, живым, звучат его стихи:

Теперь, к примеру, ответь, Воронеж,

вздымая краны превыше крыш:

кого лелеешь, кого хоронишь,

как память мёртвых своих хранишь?

Хорошо сказал профессор Виктор Акаткин в своём учебном пособии для старшеклассников и студентов-филологов:

«Герой В. Гордейчева явился не только судить, но и переделывать мир, а это значит быть “с отцами на одном рубеже”».

А другой наш земляк – государственный и общественный деятель, писатель, литературовед, драматург Михаил Грибанов — так оценил творчество поэта:

«Гордейчев – лучший современный поэт нашего края. Большой поэт России. Поэт от Бога! Придёт время, когда имя его назовут вслед за именами А. Кольцова и И. Никитина. Лично я – уже давно называю!».

Конечно, к мнению М. Грибанова можно отнестись с некоторой долей скептицизма. Но одно бесспорно: поэзия Гордейчева была голосом своей эпохи. Голосом честным и звонким. Голосом достойным.

Евгений НОВИЧИХИН

* * *

Великим волненьем волнуют стихи,

творимые по-великански, –

полотна, в которых великих стихий

живые волнуются краски.

Шедевры за многие тысячи лет

в нас мысль проявили не ту ли,

что много заметней бывает предмет

в искусстве, чем сущий в натуре?

Но штормы грохочут, восторгом слепя,

но молнии бьют неустанно:

природа сама продолжает себя

в веках выражать первозданно.

И жаждет художник мгновенья заклясть,

объять их по-новому живо,

и вечного поиска вечная страсть

трясет его неудержимо.

Волны отуманенной трепет и гладь

и парус, волною носимый, —

в веках им свое наречение дать

немногим бывает под силу.

И все-таки волны и молнии сверк —

к ним каждое сердце не глухо…

К могучим стихиям тянись, человек,

ты брат им по дерзости духа!

* * *

Не забывай, планеты новосел,

про океан времен — тебе вдогонку,

что должен был иссохнуть, чтобы соль

теперь твою наполнила солонку.

И это значит — праздным не пребудь,

чтоб без следа во времени не кануть.

Ты — соль земли. И только в этом суть,

какую по себе оставишь память.

Века прошли, чтоб новь и старина

звеном к звену смыкались год от года.

В самой твоей крови растворена

солинка вечной памяти народа.

В степях твоей полынной стороны,

чью твердь секли и пуля, и подкова,

кровь солона. И слезы солоны.

Да и сама земля — солончакова.

БРОЖУ ПО ГОРОДУ

Брожу по городу. Блукаю.

Вникаю, благо уши есть,

в молву стозвонную. Какая

разнохарактерная смесь!

Все брать на пробу — спелой вишней,

горстями полными — люблю,

как тот — прости его, всевышний, —

на рынке парень во хмелю.

Он у прилавков бьет баклуши,

привечен добрыми людьми.

Со всеми встречными («Послушай!»)

он вишней делится: «Возьми!»

Неподражаемо учтива

на чей-то выпад речь его:

«Стакан мой мал, но пью, — учти, мол, —

я из стакана своего…»

Весельем торжища затронут,

я жду, ликуя наперед:

какой еще картинный промельк

мое внимание займет?

И радость — жизни подосновой —

стреляет аж до облаков,

не хуже косточки вишневой,

когда прижмешь ее с боков.

Девчонки, плотные, как грузди,

идут, нескладные в ходьбе.

Предзимние, они огрузли

и тяжелы самим себе.

Блондинка с грацией тяжелой

ногой огрызок поддала.

Ее шнурком задетый голубь

набатно хлопает в крыла.

Сам с голубями взмыв, как сокол,

я солнце — чудо из чудес —

внутри стакана с алым соком

пью, взгляд воскинув до небес.

И сам я влит по точной мерке

в бездонность правила того:

«Стакан мой мал – но пью, поверьте,

я из стакана своего…»

* * *

Каким искушеньем несет тебя черт

из дома к дорожным тревогам?..

«Ну, с богом, голубчик…»

И, собран и тверд,

голубчик ответствует:

«С богом!..»

В слова облекаем желанье добра

уже перед самым порогом:

«Ни пуха, —

еще говорим, —

ни пера…»

Но чаще привычное:

«С богом!..»

Условное слово. Затверженный слог.

Но суть ритуала не меркнет,

который назваться и просто бы мог

потребностью самопроверки —

не важно, на миг ли, на час или год

встречаемся с новою гранью, —

потребностью вдруг осознать переход

в иное свое состоянье.

Так жестом последним (гудок уже дан)

курсантик с билетом на поезд

пред тем, как в вагон понести чемодан,

проверит, затянут ли пояс.

Такой же аукнется правдой из правд

обычая глубь золотая,

когда про себя говорит космонавт:

«Поехали!..» — в небо взлетая.

Так строгий мой батя — обычаю «в лист»

и в пику иным демагогам, —

куда бы ни ехал — на что атеист,

и то приговаривал:

«С богом!..»

Скажу, отъезжая: «Давай посидим…»

И пусть, уподобленный догу,

меня «суевером» ревнитель один

облает.

Не страшно. Ей-богу…

В ТРУДНЫЕ ГОДЫ

Весть о Семене-солдате,

вставшем из списка потерь, —

и у Семенихи в хате

настежь распахнута дверь.

Вот он, защитничек, люду

явлен, израненный весь:

«Значит,

случайности всюду, —

вдовы воспрянули, —

есть.

Это и значит, что каждой

можно дождаться орла,

раз на Семена однажды

лжой похоронка была…»

Высохший, рупором уши,

звал их Семен не тужить:

«Не пропадем, дорогуши,

только б до сева дожить.

Я для того и остался

жить,

чтоб за полем смотреть…»

Сам за желудок хватался,

пулей ушитый на треть.

Был для солдатской диеты

выписан вскоре овес:

«сталинской помощью» это

в годы разрухи звалось.

Но не шатнулся обычай

тот, что во все времена

взятой однажды добычи

не возвращает война.

Хворь доконала героя.

В былях села, погрустнев,

вижу я вешней порою

горестно знаемый «сев».

Два голенища, как раструбы:

кладбище после зимы.

Ругань. И лезвие заступа,

рвущего шкуру земли.

ПОЛЫНЬ

Дышу лугов теплынью.

В краю моем родном

не говорят: «полынью»,

но скажут: «полыном».

Здесь все, что встарь пометил

в полях полынный дух,

почуяв прежний ветер,

я воскрешаю вдруг.

И мне ничуть не странно

увидеть на лугу

поселка ветеранов

в степенном их кругу.

Приветливо-сердечны

они и в этот раз,

как если б жили вечно,

не уходя от нас.

Здесь полк ребят белесых,

с чубами на плечо –

я вижу – как подлесок,

не рубленный еще.

Их торсами могуче

в косьбе запленены

низины все и кручи

надречной стороны.

Года опережая,

мне знать бы наперед,

какого урожая

здесь грянет обмолот,

о ток какие с лету

ударятся цепы,

когда пойдут в работу

тела, а не снопы.

Здесь ветер наши уши

тоскою просвистел,

когда живые души

отвеивал от тел,

когда и юг, и север

с недобрыми гостьми

не житом был засеян,

а белыми костьми.

Но в вольной этой шири

хозяева земли

пришельцев уложили

и сами спать легли.

Дружине великаньей –

им здесь и обитать,

близ дома облаками

возвышенно витать.

…Полынь. Живыми снами

сквозь годы к сердцу хлынь,

чтоб вечно были с нами

твои косцы, полынь,

чтоб в тучке мимолетной

любой из нас постиг

еще и лад высотный

всесветной думы их.