АРГЕНТИНА – ЯМАЙКА

- 11.11.2025

Я поймал его в саманной халупе, когда шли в накат: морда в грязи и копоти, ни крутых нашивок, ни татушек, ползущих змеями по телу из-под формы, ни дорогих обвесов или наворотов в снаряге. Все простое, стандартное, что выдавало в нем мобилизованного доходягу или отловленного ухылянта[1].

Мелочи эти я разглядел потом, а тогда, заметив в углу шевеление, дернулся на инстинкте, почуял там чью-то жизнь, торопясь ее загасить. Не мне вам объяснять, что с нервами в бою происходит, и как градус накипает, и кровь, что газировка по венам, и никакого языка в себе не чуешь, кроме матерного, сколь воцерковлен бы ни был. Не мне. До меня и так уже постарались ученые книжники.

– Лежать! Руки за спину держи!.. Держи!..

Через каждое слово нота ля и таинственный зверь по кличке «Нах».

Стрелкотня шелестела над хутором, голос тонул в ней, никто из парней меня не услышал, все работали по «зеленке» и не отбитым еще хатам. Я упер ствол ему в спину, прижал коленом поясницу, свободной рукой нашаривал связку монтажных крепежей у себя в сумке. Выдернув пластиковый хомуток, поменял руку, переложил оружие в левую, ствол сполз с его спины, уперся в загривок моему пленному. Он сдержанно заскулил, втянул воздух через зубы, будто пытался остудить свою загоревшуюся кожу, потом застонал и дернул башкой. Я сразу не разобрался, в чем дело, выронил хомуток и приложил его не раз и не два, он скороговоркой залопотал:

– Не надо, не надо, брат! Я тихо лежу!..

Я отыскал другой хомутик, стянул ему запястья и вторым пристегнул их к его же поясу, хлопнул в спину:

– Какие ж мы братья, если я «мокша» [2]?

Уцелевшие хохлы слились по лесополке. Хотелось гнать их дальше. Нашему Алконосту скинули по рации, чтоб закрепился в занятом хуторе и никуда не пер. В сумерках, на переходе дня и ночи, когда слепнут птички противника, а совы[3] еще не до конца прозревшие, пришла группа эвакуации: принесли воду и БК, утащили на носилках полдесятка наших трехсотых.

Алконост меня отправил с ними. Еще днем, едва хохлы из хутора убрались и стало немного тише, я попался ему на глаза. Все уже знали, что я затрофеил хохла, и Алконост остановил на мне свой холодный, будто и не было полчаса назад никакой рубки, взгляд:

– Ты че, штыком его порол, что ли? Или это твоя?

Я стал себя оглядывать, по бронику слева разъелозило кровавое пятно:

– Ах, ты ж, тварь! – поднял я руку, увидел драный рукав, откуда успело накапать.

Пока бежали к хутору по открытке, как водится, сыпалось на нас сверху всякое. Дрон летел в меня, такое не перепутаешь… Вот их много в небе, а свое чувствуешь – этот твой… Один раз со мной было – я даже лицо оператора на морде железной стрекозы разглядел, будто он свою фотку ей туда нацепил… Бред, сам понимаю. Но в ту минуту мне не птица с пропеллерами виделась, а именно обличие мужское. Тогда меня первый раз зацепило. Сегодня уже последыш прилетел, осколочек маленький. Я-то думал, птица меня не коснулась, в пылу ничего не заметил.

– Сходи на медпункт, – сказал Алконост, – пусть тебя посмотрят. Заодно и хохла своего куда надо проводишь.

Мы потянулись ложбинкой с редким кустарником, старались держать дистанцию, но часто сбивались в кучу, потом снова распадались на группы. Впереди нас шагали двое с носилками. Мой хохол украдкой оборачивался, чего-то искал во мне. Бежать он точно не думал, я таких гусей изучил: в глазах открытое заискивание, готов на задних лапках собачий вальс отстряпать. Лицо его чумазое окончательно потонуло в сумерках, только волосы я различал (шлем свой он сбросил еще в халупе), они были блондинистые. Мне надоели его подглядывания:

– Еще раз обернешься – нос на бок сверну.

Он долго шел молча, видно, устал или ноги подкашивались от страха, согнутую спину его штормило и мотало, как у пьяного. Он всхлипнул, коряво, не попадая в ноты просипел:

– Какая боль… Какая боль…

И подавился, оборвал песню.

– Чего ты? – нахмурил я лоб.

– Украина – Россия… Пять – ноль, – снова попытался он спеть.

У меня перехватило дыхание, я сначала сбился с шага, потом и вовсе замер:

– Стой на месте! – бесшумно поднял я автомат и понял, как мало кислорода в моих легких.

Парни с носилками окончательно пропали во мраке, но они услышали мой окрик, а я услышал их:

– Че там у вас за шняга?

– Порядок, парни. Хохол смирный. Идите, – смог обрести я свой привычный голос.

– На колени присел. Быстро, – скомандовал я и сам опустился на одно колено.

Кругом и так сползался мрак, в глазах моих стремительно темнело. «Вроде и не так много из меня вытекло, чтоб сознание терять», – подумал я. А оно, сознание, понесло вдаль, швырнуло назад, стукнуло об стену моего школьного коридора…

Тем вечером играли две сборных, матч показывали по Первому. Или он тогда звался ОРТ? Не важно. Вечер выпал пятничный – школьная дискотека.

Все наши пацаны фанатели по «Бригаде», Саше Белому, Сереге Бодрову в «Братьях» и «Сестрах». И их было два брата. Бродили по школе изгоями, особо ни с кем не дружили. Один гнутый, сутулый, убогий даже. Второй – красавец на его фоне, румяный мускулистый блондин. Они приехали из соседней области, еще когда в начальные классы ходили. Ну, это она раньше такой была и так называлась, до падения Союза. Или как мой дед говорил: «до грехопадения». Теперь-то это другая страна была. Да всем было неважно, откуда они были, к нам и из Казахстана переехало целых шесть семей. Говорили они на таком же языке, что и мы, были от нас неотличимы.

С малолетства я знал, если ты не в компании – пропадешь, останешься изгоем, как эти двое. Авторитет, он в драке нарастает, вот таких одиночек щемить надо, потом за особей покрупнее браться.

Народ собирался к дискотеке. Девчонки уже двигали телами в школьной столовой, где мелькала убогая цветомузыка и басы делали адовое «дум-м-м». Парни клубились у входа, разбивались на стайки и компании. Проходя мимо двух притихших братьев, я проанонсировал своим пацанам, что один из них мне не нравится и будет сегодня бит.

– Какая бо-о-оль, какая бо-о-оль… Украина – Россия: ноль – пять! – прошел я мимо и пропел в лицо блондину, ломая привычную рифму в этом знакомом для всех хите.

Похвастаться ратными подвигами на тот момент я не мог. За неделю до этого с одним из приятелей я собирался поймать после дискотеки парня на три года старше себя и отлупить его, просто потому что за ним не было друзей. А еще он нам не нравился. Но мы его так и не подловили. В вечер же, когда играли две сборных, моему дебюту ничто не помешало.

Дискотека кончилась, на улице стемнело, только из окон спортзала, где вечером шла секция и слышались удары по мячу, падал оранжевый свет. Два брата-акробата направились домой.

– Пошли, парни! Ща я ему, – на детском драйве задрал я свою верхнюю губу.

– Иди, иди, мы следом, – отмахнулся устало наш заводила.

Я рванул. Братья прошли уже половину школьного двора. За низким белым заборчиком на постаменте стоял бетонный Ленин. Одну руку он держал в брючном кармане, а второй схватился за борт пиджака, словно гляделся в настенное зеркало, оправляя костюмчик. Вровень с его макушкой росла густая ель. Я пробежал мимо Ленина и крикнул:

– Э, бычара! Я говорил тебе не быкуй! Ты какого буя быкуешь?

Братья замерли. Подкачанный блондин обернулся. В его виде не было виноватости, в голосе – оправдания, он сказал по-простому:

– Да когда я быковал-то?

Я охладел на секунду: «А и вправду, чего я к нему прицепился?», но сзади наползал топот моих друганов и уйти без боя мне стало жутко стремно. Я смазал ему по челюсти, приговаривая:

– Чтоб больше не быковал.

Голова его мотнулась, он схватился за щеку:

– Ох, мля…

Тут на меня посыпался град ударов, откуда я не ожидал. Второй брат – хилый и невзрачный, налетел бойцовой собакой. Бригада моя подтянулась, когда я уже сцепился с ним, выплясывая и стараясь сделать подсечку. Мы бились один на один. Никто не встревал, ведь все по-честному, лишь разговоры выхватывало мое чуткое ухо:

– Говорил, что с Прямым будет махаться, а тут Гнутый…

Мне хотелось крикнуть, что творится беззаконие, что я действительно врезал Прямому, а Гнутый встрял по-предательски, налетев со спины, но сил не оставалось на голос, все они ушли в схватку. Она кипела за спиной бетонного Ленина, а он отвернулся от нас, словно учитель, не желающий разнимать нашкодивших своих питомцев. Я гнул противника к земле и лепил ему в обличие с левой, неудобной руки. Он, наконец, подсек меня, мы завалились, и Гнутый оседлал, оказался сверху. Держал руки и бил своей головой мне в открытое табло. После третьего или пятого раза он остановился:

– Ну, что… хватит?..

– Не хватит! Ни хрена не хватит! – ерепенился снизу я и копошился под Гнутым.

Видать, с лицом у меня что-то случилось, и он увидел это в оранжевом свете, падавшем из спортзала. Я орал, приказывал ему отпустить меня. Он поднялся, отошел на шаг назад:

– Тебе мало еще?..

Я потянулся к своему лицу, и над левой бровью моя рука наткнулась на гигантский рог. Этим рогом при новой схватке я мог бы с легкостью боднуть ему в глаз. Заводила из нашей бригады веско уронил:

– Давайте, разберитесь уже до конца.

Я обернулся к нему:

– Андрюха, я не могу сейчас… Гляди, что у меня…

Парни только теперь меня разглядели:

– Ого!.. Блин, таких размеров и не бывает!..

Мать всегда следила, чтоб в заднем кармане моих джинсов лежал носовой платок, я нащупал его и попытался скрыть от глаз пацанов свой позор. Что-то невнятное и угрожающее еще успел послать братьям вдогон, прежде чем они ушли.

В момент, когда я побитой собакой вернулся домой, мать говорила по телефону. Она мельком увидела меня, издала короткий тревожный зов и тут же, в режиме онлайн, стала выкладывать все своей подруге: что у меня с лицом, да как разнесло шишку на лбу, да как сейчас будет все выяснять со мной, вот только закончит разговор с нею, своей подругой. Меня затошнило от этой идиотской ситуации. Когда мать повесила трубку, я не лепил глупых историй о неловком падении, а во всем сознался. Только выходило из моего рассказа, что я не задира, а наоборот – пострадавшая сторона. Своих «обидчиков» я сдал с потрохами. Мать кивнула отцу:

– Заводи мотоцикл, поедем к их родителям.

У отца, по словам матери, была кипучая пацанская юность – ни чета моей, комнатно-домашней. Иногда я слышал от их друзей и кумовьев на семейных застольях, что мать-красавицу мой не слишком симпатичный отец завоевал именно кулаками, отваживал каждого, кто решался к ней подойти на танцах. А один раз, мать рассказала, как подрался отец со своим лучшим другом Серегой, мужиком крепким, на полторы головы выше моего отца: «Стояли вчетвером, мы с Танькой и мужики наши, с полуслова зацепились, я и не помню сейчас, с какой мелочи… И, главное дело, Серега бьет нашего батьку – тот ничего, стоит, а батька в ответ ударит – и Серега катится».

Отец поглядел спокойно на тревожную мать, ее птичья всклокоченность ему не передалась, сказал с неохотой:

– Да пропащее это дело. Не надо б ехать.

Я, не глядя в сторону родителей, почти жалобно попросил:

– Не надо, мам… Я сам разберусь…

Настала самая тягостная неделя моей юности. Рог у меня к утру уполз обратно в голову, но долго еще бугрилась левая бровь, вскинутая словно в изумлении. С той поры я знаю все фазы вызревания бланша: иссини-черный, фиолетовый, синий, зеленоватый, оранжевый, желтый… Нет, подзабыл, путаю очередность цветов. Все оттого, что это был мой первый и последний фингал. Он вырос под глазом той же стороны, что и шишка над бровью, не желавшая спадать, застывшая в вечном изумлении. Мозг мой, вслед за бровью бугрила мысль: «Что я сделал не так? Отчего это со мной случилось?» Белок в глазу тоже пострадал, налился кровью.

Знакомый мужик, меня встретив, утешил:

– Ух… По габаритам не прошел? Бывает. Ничего, через недельку сойдет.

За выходные бланш немного потух, но все равно к понедельнику выглядел ужасающе. Географию у нас вела директор школы, и она ни словом не обмолвилась, увидев меня на уроке в темных очках. Пожалела. Я ждал от нее тяжких расспросов: кто, когда, с кем?

К училке по русскому я подошел, когда она запускала наш класс в кабинет:

– Разрешите я на уроке в очках буду сидеть?

Тут же налетели сердобольные девчонки, встали на мою защиту:

– Ему даже Лидия Васильевна ничего не сказала.

Училка с любопытством потянулась к моим очкам:

– Только дай я сначала загляну.

Приподняв их, и увидев мой налитый кровью белок, она тут же опустила темные стекла мне на нос:

– Ой, мама, глядеть страшно…

Матч с Украиной мы тогда продули – 2:1. Чуть позже, была еще одна игра между нашими сборными – в ничью. Дед вечерами сидел у телевизора, успевал проглядывать основные статьи в центральной газете. Он опирался на подлокотник кресла, мыл кулаком свою щеку:

– Ох, спорт-спорт… Миром зовешься… Так и с югославами было: отгуляли праздник песенный и давай на футболе мутить… На пять лет кашу кровавую заварили.

Ничего не поняв, слова дедовы я все же против воли своей запомнил.

Я не накипал ненавистью, не жаждал мести. Я получил капитальных люлей. Ох, люли мои, люли… Со мной не произошел великий перелом, как с книжным героем. Я не проснулся на следующий день, подобно харьковскому подростку Эдичке Савенко, хулиганом и поэтом. Я не стал, как другой харьковчанин – Миша Елизаров, стальной глыбой мышц. Я превратился в полнейший их антипод. На всю оставшуюся жизнь во мне поселился страх перед махачем: драться — плохо и опасно, того и гляди, останешься вовсе без глаза.

Мой бланш сошел на нет, и я разглядел на этажерке десятки книжных корешков, потянулся к ним.

Два брата-акробата окончили школу, вернулись с родителями туда, откуда приехали – в соседнюю область, ставшую другой страной.

Через два года я поступил в технарь и повстречал одноглазого человека. У бедняги был вставной стеклянный протез. Он пел академическим альтом и утверждал, что голос в нем проснулся, когда в девятом классе цыгане в драке выбили ему глаз. Я заслушивался, завидовал ему, но при этом пугался неживого глаза и повторял про себя: «Черт с ним с голосом, лучше оставаться бы со своим глазом. А голос… Что ж, мы и так, по-простому, по-дворовому подтянем: «Какая бо-о-оль…»

Хотя эту песню я никогда больше не пел. В технаре, благодаря одноглазому другу, я освоил гитару. У него была своя легенда:

– Знаешь, как Володя Шахрин говорит? Охмурить женский пол можно лишь в трех случаях: если ты высокий, неразношенный блондин с великолепными шевелюрными волосами и голубыми глазами, или если ты умеешь ездить девушке по ушам, классно прибалтываешь. А всем остальным, кому не досталось ни силы, ни голоса, или у кого вместо двух голубых глаз только один – таким поможет голос бардовский. Играть и петь, — вот что мы можем. Девушки любят ушами.

Я внял его учебе: запомнил кучу текстов на простых аккордах, охмурял ими девок в технаре, стал понимать, что гитара кое-что значит, а вернее, она значит иной раз гораздо больше, чем сытые кулаки.

На каникулах, чтоб не бездельничать, нанимался в стройбригады. Не в студенческие, а в обычные, в которых у нас полстраны тогда пахало. В лето две тысячи пятое занесло меня в Подмосковье.

По берегу Истры тянулись обалденные дачи. Вечерами мы ходили на реку купаться. Истра была холодной, почти обжигающей. Бригадир в первый день показал мне на белоснежный замок с башенками – закос под немецкий Нойшванштайн, и спросил:

– Знаешь чей?

Я, конечно же, не знал, а он значительно пояснил:

– Пугачевой.

Прошло пару дней, опять мы шли с бригадиром на Истру, опять он был не совсем трезв, и указал на пугачевскую дачу:

– Знаешь чья?

Я ему ответил, а он помотал головой:

– Горбачева.

И в третий раз нам выпало идти с ним к водоему, и снова вопросил меня бригадир про хозяина дачи.

– Наверное, Михаила Сергеевича, – ответил я, и получил отрицательный кивок.

– Тогда Аллы Борисовны, – попытался я исправиться, но снова промазал.

– Самого Шойгу, – был мне новый ответ.

Я поглядел на бригадира и потерял надежду разобраться в этом дачном хитросплетении.

Мы жили в деревянных бытовках, расставленных вдоль четырехметрового забора из туфа. За этим забором и была земля, хозяин которой в тот момент возглавлял чрезвычайное министерство. На земле той много чего строилось одномоментно: и пагода в китайском стиле с каменными львами у входа, и длинная конюшня, и поляны с искусственными водопадами, и прочее, про что и рассказывать не полагается. Сомневаюсь, что этот отдельно стоящий Нойшванштайн тоже принадлежал ему.

Кого там, в этих деревянных вагончиках, только не было… Парни из кавказских народностей, русаки из Поволжья и средней полосы, братья-хохлы тоже были. По вечерам за общим обеденным столом под тентом кипели разговоры:

– А ты знаешь, что скоро наши страны воевать будут? У вашего президента жена американка и сам он западенец.

– Юшченко с Черныгову!

– Це вы скорише с китайцем воевать будете, он у вас Сибирь отобрал, а нам с россиянами делить нечего.

Запомнился один вечер. Хохлы кругом обсели молодого чечена. Собратья его почему-то оставили одного за столом, возможно, и у них тоже, а не только у нас, есть изгои. Немолодой пузатый хохол напирал:

– Ну, кажи, як под россиянами, житымуть ваши?

Чеченец отвечал односложно, без подробностей: живем, мол, чего еще надо.

Хохол не сдавался, бил прицельно:

– Отец живой-то?

– Погиб отец…

– Як же ж дило сталось?

Видно было, как чеченец откупоривает заветную шкатулку, возможно, впервые кому-то рассказывает свою историю, или на ходу ее сочиняет:

– Он на рынок шел, за едой для нас… Его федералы остановили, патруль. Срочники. Молодые пацаны совсем, не разобрались… Какая-то суматоха поднялась, и отца прямо там застрелили, на том месте…

Лицо у него оставалось спокойным, он побледнел только, и пот обильными струями вызрел у него на лбу, заструился по щекам и пропал в густой бороде. Но слезинки ни одной я не увидел, а потому решил: он лжет – отец его был боевиком… Либо отец и вправду погиб по глупой ошибке, а его сын ничего не забыл и не простил.

Хохол с довольной усмешкой потрепал его по плечу:

– Погодь, воны ще вам покажуть.

На следующий день, когда хохлы своим землячеством стояли в столовой перед раздачей, их очередь обогнула группа задиристых даргинцев и встала впереди. Пузатый хохол, так весело ведший расспросы с вечера, попытался их не пустить, получил локтем в живот и примолк, не стал спорить.

Еще рядом с нашей стройкой жили своим палаточным лагерем молодые и веселые студенты-археологи. Они тоже копали, но вдумчиво, не как мы, а по науке. За туфовым забором, на выдававшемся к Истре мысу они наворотили горы земли, радовались каждому отрытому черепку и позеленелой от старости бронзулетке.

Мы шли как-то по берегу с вечернего купания, на засыпанной песком площадке была натянута волейбольная сетка, студенты развлекали себя игрой после трудового дня. Одни из нас крикнул: «Физкульт-привет!» Они в ответ позвали нас присоединиться, завязалась дружба.

Половину их экспедиции составляли девчонки. Не накрашенные, не наряженные, но девчонки. Вечерами археологи жгли костер и пели свои походные песни под гитару. Помню про пыль дорог, брошенный жребий и позабытый давний спор, что-то разудалое про школу жизни и школу капитанов, какая-то специфическая муть про орла шестого легиона и не менее непонятная про скифов, акинак, гетеру молодую и античную рожу. Была еще похабная – про Рейгана и бронетранспортер…

Гитарист у них был не ахти какой, но пели они дружно и весело, с патриотическим задором. Мы сидели и слушали, я не хотел нарушать их слитой и спетой компании. Потом гитару попросил один крикун и неумело завыл: «Какая бо-о-ль». Тогда я и решился, потянул к себе инструмент, спел, как умел. Не помню, что была за песня, скорее всего популярная, про то, как у любви села батарейка, крикун стал мне подпевать, на него быстро шикнули, и вокруг моего исполнения воцарилась тишина. Я наслаждался мерцанием уставленных в меня девичьих глаз. После первой же песни, одна обладательница ярких глаз пересела ближе, махнулась со своей соседкой местами. В свете гаснущего костра она мне показалась симпатичной, а может – с голодухи просто, половину лета женского пола не видел, кроме теток-поварих.

Я спел еще полдесятка, про марки от чужих конвертов, про побледневшие листья окна и, конечно, про то, как напишу-ка песню, только что-то струна порвалась. Девчонки оживали все больше, стали заказывать: «А вот эту знаешь?» Соседка моя, прямо совсем расшаталась: то за плечо возьмет, чтобы спросить что-то, то на ногу мою обопрется. Через песню-другую на плечо мое рука легла вовсе не девичья:

– Пошли покурим?

– Не курю, – не считав доброжелательного тона, отозвался я.

– А ты сходи все-таки. Я покурю, а ты подышишь, – посоветовали мне.

Мы с ним отошли от костра. Напоследок я слышал тихие напутствия его друзей: «Не связывайся, с ними даги». С парнями из кавказских республик мы держались мирно, но и не сказать, чтоб дружили. Скорее так: они нас не трогали. Археологам на расстоянии виделось по-иному.

В темноте он закурил и попросил спокойно:

– Ты это… не надо на нее глядеть, когда поешь, ладно? Ты со своим голосом себе еще наскребешь.

Я не стал спорить:

– Ладно.

Он попросил еще настойчивей:

– А лучше совсем не надо тут петь. Сможешь? Ради меня…

– Да как скажешь, – не упорствовал я, понимая, что скатываюсь в настоящую трусость.

К костру я не вернулся. И когда сигарета его дотлеет тоже не дождался. Просто взял и ушел к себе в деревянный вагончик.

Про то, как мы ходили к археологам, на следующий день знали во всех концах нашего строительного поселка. Ко мне потянулись пламенные кавказцы:

– Брат, сегодня пойдем к этим? Возьми с собой, брат. У нас вино осталось из дома, хорошее, дед готовил. Сможем девушек угостить: туда-сюда беседа, трали-вали, сам понимаешь.

Я вяло объяснял, что больше не пойду:

– Сходил – не понравилось.

– Брат, тебя там обидел кто? Ты скажи, брат, мы быстро порешаем. Где даги – там напряги.

С годами забылись слова, которыми я отбивался от дагов. Они в ответ разводили руками, таращили выразительные, навыкате глаза:

– Ну, балда… Ваши, которые с тобой были, говорят, на тебя телки сами вешались…

У меня и мысли не возникало привести в палаточный лагерь шайку горных головорезов, до скрипа в сердце было жаль несчастных археологов, даже этого курильщика, что хотел пристрастить меня к никотину помимо моей воли.

Бежали годочки. Под Новый год вместо «голубых огоньков» показывали то «Ночь перед Рождеством», то «Сорочинскую ярмарку», где одинаково и поровну сверкали наши «селебы» с украинскими.

После технаря была срочка в армии. Там все понятно, есть старики и ты – душара, а душаре положено шуршать. Но был один случай, не давал мне долго покоя. Со стариками-то все ясно: глаз на них не подымай, не то, что голоса. А со своим призывом?.. Случалось меж нами – собачились. Попросил у меня иголку сослуживец, в роте его звали Дашкой, фамилия у него была Дарюшкин, что ли… Я зажал иголку. Не то, чтоб жалко стало, самому нужна была, сказал ему:

– Обожди, после дам. Видишь, себе подшиву еще не пристегнул.

Он в меня кинул:

– В задницу засунь ты свою иголку.

Армейская среда кипучая, там такое часто случается, как «здрасте». В любую секунду готовым надо быть и уметь ответить. А я не ответил. Бежал за ним по располаге, пытался огрызаться:

– Дашка, не посылай меня. Я тебе сказал – дошью и дам.

А он все равно слал. Не молить его надо было – бить по сальным щечкам. То было не мое миролюбивое милосердие, то была слабость.

Зимним вечером в классе, который наши офицеры по старинке «ленкомом»[4] звали, сидели за обязательным просмотром вечерних новостей. Был репортаж из Косово, где дали в этот день вольную. Албанец встал перед камерой на колени, поцеловал звездно-полосатый флаг, голосом закадрового переводчика обратился ко всему миру: «Я благословляю Америку, страну, давшую нам свободу».

Парни вокруг угорали:

– Во мужика накрывает. Больной какой-то. Дебил конченный!

У меня катились мурашки по спине. Я вспомнил слова историка, ведшего в технаре занятия: «Если Косово станет «независимым», это даст России право, объявить в свою очередь кучу спорных территорий такими же «независимыми» – Карабах, Приднестровье, Абхазия с Осетией… Свобода Косова либо поможет залечить старые советские раны, либо расчешет их до нового кровопролития».

Слова его аукнулись уже наступившим летом.

Мы грузили в железнодорожные контейнеры ротные палатки и поддоны, железные печурки и оружейные пирамиды, разобранные армейские койки и сейфы с документацией. Часть наша встала с ног на голову, куда-то стремительно переезжала. Ходили слухи, что это обычный полевой выход, но было непонятно, отчего такая спешка.

Контейнеры забили под завязку и опломбировали, ротные казармы опустели, на их двери навесили замки, наклеили бумажки с печатями. Беготня прекратилась, батальоны выстроились на плацу. Мы переминались с ноги на ногу, поправляли амуницию и ремни. Комбриг слышал на себе ощупь сотен глаз, слова его разлетались об нас: «Грузия напала… Наши миротворцы… Цхинвал… Долг защищать своих граждан, даже если они за пределами страны».

Последних солдат наша бригада вывела из Чечни в конце две тысячи шестого. В ротах еще можно было встретить редкого «контрабаса», помнившего те дни.

Вагоны качало из стороны в сторону. Обгоняя поезда с курортниками, состав мчался на юг. Лица гражданских за шторками плацкарта. Половина из нас не сказала своим матерям, куда нас отправляют. «Дедушки» звонили домой, торопясь наговориться с родными.

Нам роздали по две автоматных гильзы и листки с распечатанными личными данными. Мы пришили эти смертные медальоны к своим пятнистым кителям и штанам. Ротную гитару тоже прихватили с собой, в казарме не оставили. Парни попросили песню, я вдарил «Дембельскую», времен первой чеченской, про траурную пену и копоть воронья, потом – как вечером на нас находит грусть и про то, как стоишь на плацу в парадной форме, готовый навсегда покинуть строй. После песен потекли разговоры:

– Говорят, наши грузин уже выгнали. В Цхинвале техники ихней намолотили…

– Морячки сторожевик грузинский потопили.

– Корабли наши вышли из Севастополя, хохлы им пообещали, что в гавань те больше не вернутся.

– У меня одноклассник там, в береговой охране служит. Я с ним в «Аське» пишусь. Говорит, не спят которые сутки, в боевой готовности сидят. Ждут, как бы хохлы их в море не скинули.

– Не хватало еще с этими сцепиться.

– Хохлы нормальные. Если их Ю-щенок объявит войну – народ не пойдет.

Я снова вспомнил препода из технаря: «Все, что к востоку от Днепра – еще небезнадежно. Все, что к западу – Мордор, тьма. Если и быть фронту, то не по российско-украинской границе, а по Днепру, по границе цивилизаций».

«Дедушки» заметно подобрели, меньше раздавали оплеух, больше не развлекали себя «пробиванием лося» и знаменитой командой «Вспышка с тыла!» Близость походно-полевых условий и тесного контакта с оружием делали свое дело.

Во Владикавказе эшелон разгрузили. Мы перетащили содержимое контейнеров в «Уралы», пересели на БМП. Машины понесли нас через хребты и туннели – в Закавказье. Перед маршем нам раздали закрепленное оружие и, самое главное – набитые магазины. Никогда не забуду то чувство. Это тебе не стрельбище, где отстрелял магазин, и все. Теперь в любой момент ты мог отстегнуть его, заглянуть ему в утробу, там сверкали зубы крупного хищника в цельнометаллической оболочке.

Колонна тащилась по горному серпантину, ныряла в туннели, взбиралась по резким изгибам ввысь, и мы трогали руками облака. По рядам, от машины к машине, бежало: «Мы уже не в России…»

В небе вырастали столбы черного дыма и копоти. Цхинвал? Нет… Осетины жгли дома грузинских семей, вывезенных в Грузию за три дня до войны. Попадались обгорелые остовы легковушек с почерневшими трупами внутри: жители Цхинвала пытались уехать из города, затаиться в деревнях. Лесные чащи по склонам гор в заметных проплешинах – грузинские бомбардировщики наследили.

Окраина Цхинвала. Подбитые танки и БТРы. Непонятно чьи… Пятиэтажки с проломленными стенами. По обеим сторонам дороги тянулась аллея из кольев. На свежеструганных кольях запеклась кровь, под полуприкрытыми веками виднелись закатившиеся под лоб стеклянные глаза. В зубах у каждой мертвой головы торчало по сигарете.

Наш старый прапорщик лениво пояснил:

– Чечены постарались, их рука.

Ему было за сорок. На закате перестройки он застал Афган, чеченцы были ему боевыми побратимами. В Абхазии – против грузин, снова рука об руку с уроженцами Грозного, Шали, Ведено. Потом вектор кавказских войн изменился, и на его душу выпали обе чеченские компании. Он уже не ругал Думу и президента, мировое тайное правительство и заокеанских кукловодов. Он давно свыкся и закаменел.

Колонна въехала в город. Тогда я думал, что не увижу в своей жизни города, настолько же пострадавшего от войны. Через пятнадцать лет меня занесло в Мариуполь.

На улицах Цхинвала моментально появились горожане. Народ сыпал из подвалов многоэтажек, из частного сектора. У многих осетинок букеты цветов. «Замок[5]» с дырками в ушах от «тоннелей» и синим иероглифом на затылке – следами гламурной «гражданки», полез в карман за телефоном. Остальные старики тоже включили камеры на своих мобильных. Только в хронике я раньше такое видел: про Белград и Прагу…

На ту войну я поспел лишь под занавес. Ошибочно думал, что это первая и последняя моя война.

Я дембельнулся, приехал на малую родину, не узнал своего села. За полтора года, пока тянул срочку, урбанизация выскребла из моих одноклассников добрую половину – разъехались по большим и малым городам, кому как отмеряно по способностям. Рванул и я за счастливой и легкой жизнью. У стариков моих были кое-какие накопления, бабка продала свой и деда-покойника земельный пай. Давали такие колхозникам на закате советской эпохи за то, что они вкалывали на земле с «пупьяшка»[6], с первого дня сотворения колхозов. Дед и бабка с тех паев долгие годы получали зерно, ячмень, сахар и подсолнечное масло. Потом дед состарился и умер, родителям моим тоже стало накладно каждый год нанимать грузовик, чтоб перевезти эти тонны всего с колхозного зернотока в наше подворье. Проще было продать оба надела и, скрутив деньги жгутом, упрятать в банку.

Всех этих накоплений хватило, чтобы купить мне кубик бетона в многоэтажном общежитии, утлое городское жилище.

Вольная жизнь моя наступила. Нету над тобой материнского крыла, извечной родительской парадигмы: не замахался за день – не человек. Сам я не мог вспомнить минуты, чтоб мои старики, а тем более дед с бабкой, сидели сложа руки, всю дорогу себя изнуряли.

А тут была свобода… Холостое положение, вся зарплата на себя тратится. Первая девушка, согласная жить с тобой без штемпеля в паспорте. Новый год на площади, у памятника Ленину: «Праздник к нам приходит! Веселье приносит вкус бодрящий!», и снова из толпы праздничной: «Какая бо-о-оль…»

После площади вернулись к друзьям на квартиру, где продолжили отмечать. Спутница моя пропала. На балкон пошла покурить, что ли? Там я ее не нашел. Шерстил по комнатам, отворил дверь: в темноте стояли они, делали вид, что лишь дружески обнимаются, а ведь за секунду до этого явно целовались. Я снова струсил, не захотел скандала, ссоры с товарищем и своею дамой, не захотел паники в чужом доме, в квартире близких мне людей.

Над страной витало олимпийское ликование… И контр-речи в моем цеху:

– Не Крым надо хапать, а Украину спасать.

– На кой черт она сдалась? Пусть валится! Раздербаним по кускам, нам больше всех перепадет.

– Тебя никогда за общаковый гоп-стоп не судили? Знаешь, кому самый тяжкий срок кладут?

– Яныка в Ростов не пускать, посадить на самолет и обратно в Харьков, пусть его Добкин с Кернесом оберегают, пусть фронт по Днепру ляжет, а не здесь у нас, под Курском и Белгородом.

Заварилась каша на Донбассе, фронт и вправду лег на границе, залетали снаряды в Ростовскую область. Гомонила бравурная бестолочь:

– Да мы эту Украину за неделю возьмем! Президент, вводи войска!

– Чечню семь годков воевали, а он Украину в неделю хочет осилить. Ты знаешь бандеровцев? Они в прошлый раз до самых сталинских похорон по лесам себе шастали.

– Я не пойму, за что вы их ругаете? Мы же сами их отпихнули, до сих пор двенадцатое июня празднуем. Разделились, столкнули их на независимую дорожку, вот они и идут, а мы их за рукав и обратно в строй.

– Мы им вольную дали с одним условием, что они с нами друзья навеки. Про то, как они у нас под носом волчьих ям нароют – уговора не было.

Я молча слушал эти речи, свое мнение скрывал и драки по привычке опасался, что большой, что малой. Вспомнились слова деда о песенном празднике и югославском футболе. Эх, дед… Как бы зажил ты теперь, будь у тебя под локтем не старое кресло с вытертым плюшем, а скоростной интернет. Я открыл статью про Евровидение в Загребе – и правда: пятого мая фестиваль отгремел, а через неделю «матч ненависти» случился – хорватское «Динамо» против сербской «Црвены звезды». На трибунах грянули беспорядки, от огнестрела, слезоточиво газа и избиений до ста человек развезли по больницам. Чем тебе не «Небесная сотня»?

Я вышел на воздух из своего бетонного кубика. В переулке между ларьками торговал коллекцией значков выживший из ума старик: лохмы из-под легкомысленной шапочки, одежда засаленная и характерный запах. Вымирающий вид уличного философа. Он еще попадается на улицах – стоит у решетки городского парка, сам себе задает вопросы и сам же на них отвечает. Или беседует со всей маршруткой разом, объясняя ей, как в каждом телевизоре сидит мелкий бес по прозванию «Выжигатель мозгов». Этот не оказался исключением – подозвал к себе мальчика лет семи, протянул ему в подарок пионерскую звездочку:

– Бери, сынок, носи с гордостью! Была такая страна – Советский Союз, ее развалили…

Испуганная мамаша взяла своего ребенка за руку, увела в сторону от городского сумасшедшего. Старик не унимался, показал на рекламный плакат нового жилого комплекса со слоганом «Будущее в настоящем»:

– Это что значит? Что мы сейчас творим, то и в будущем будем воротить?

После слов старика я вспомнил свою первую драку, что никак не отпускала и шагала со мной в будущее: «Как бы сложилась судьба, если б в ней я победил, а не остался бит? А если б той драки вовсе не случилось…»

…Тьма вокруг нас сгустилась. Далеко позади, над отбитым хутором, стала кружить, издавая бесячий гул, «Баба-Яга»[7]. Сердце леденеет и душа проваливается в преисподнюю от ее зловещего хохота.

Я приподнялся, снова твердо опираясь на обе ноги, велел своему пленному:

– Встань, обернись сюда.

Он выполнил.

Я вглядывался в его невидимое лицо, выцветшую с возрастом, ставшую бледной голову:

– Никогда бы тебя не узнал…

Он отозвался быстро, с доброй готовностью:

– А я тебя сразу, как бой кончился… Ты не сильно изменился… Со школы не видались, – сыпал он безостановочно-глупую ласковую чушь.

– И мову выучил? – перебил я его.

Он потух на полуслове, нервно и мучительно сглотнул – было слышно в темноте:

– Не успел… Она раньше и не нужна была… Тем более мы в деревне… А потом, когда ее ввели… заставили всех!.. Я уже мобилизованным был, я и не…

Он был моим первым пленным, до этого я с ними вот так беседы не вел и у меня вырвалось ненавистное, давным-давно накипевшее:

– Ну, спроси у меня: «Зачем мокша на твою землю пришел?».

Он молчал, да и я не давал ему вклиниться:

– А та земля, где мы с тобой вместе в школу ходили – не твоя, что ли? А эта вот земля, – топнул я твердой ногой, – где мы сейчас с тобой сидим, она кровью наших дедов полита… Так чья она, если в ней той и другой крови поровну?

Он затих, снова похоронив оптимистичные свои мысли.

Я снял шлем:

– Ты прости меня, брат… Если б все вернуть, я бы по-другому… Я б тебя не отпихнул…

– Отпустишь?.. – выдавил он еле слышно.

– Да ну… Не нужно тебе туда. Я тебя отпустил однажды – вон чего вышло.

Пока топали к нашим, слышалось его шумное втягивание воздуха через нос, словно он хотел задуть свежую, не зажившую рану. А может, дул на застарелый ожог? Ведь раны лечат, боль от них не дает нам нахватать новых ран, наставить себе новых шишек…

Я отматывал назад, просил у Господа, чтоб Он пожалел моих обидчиков, не наказывал их, и чтоб оставлял нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим.

[1] Уклонисту (укр.).

[2] Общее название для российских солдат у ВСУ.

[3] БПЛА ночного наблюдения.

[4] Ленинская комната

[5] Заместитель командира взвода

[6] Малолетства

[7] БПЛА крупного габарита

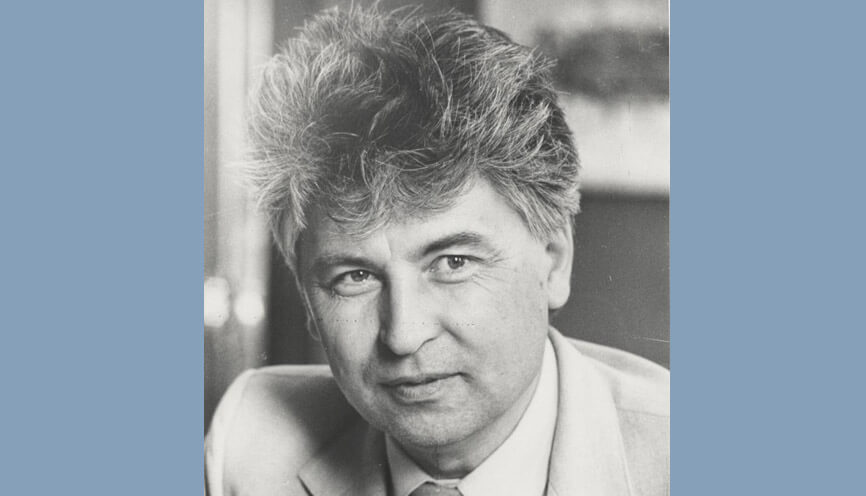

Михаил Калашников, член Союза писателей России (Воронеж)