ЕЁ ЗВЕЗДА СИЯЛА НАМ ПОЛВЕКА. К 100-летию со дня рождения народной артистки России Риммы Афанасьевны Мануковской

- 10.02.2025

Считаю себя счастливым человеком. Хотя бы потому, что на жизненном пути мне встретились личности яркие, безусловно талантливые, общественно ориентированные и почти безупречные в человеческом плане. Римма Афанасьевна Мануковская — в их числе. В последние лет десять ее творческой жизни я входил в довольно узкий круг людей, с которыми она общалась и за пределами театральной сцены. Это было легко и радостно. Она никогда никого не подавляла своей значимостью, своей всесоюзно-всероссийской известностью. И слава, кажется, ее мало трогала. Как-то я сказал ей, что готов начать оформлять документы для присуждения ей звания «Почетный гражданин Воронежа» (я был завлитом и занимался такими делами). А она: «Зачем? Что это мне даст?..»

Римма Афанасьевна Мануковская (1925–2003) — талантливейшая звезда воронежской Мельпомены, выдающийся деятель российского театра. Народная артистка Российской Федерации, лауреат Государственной премии, обладатель первой в российской провинции Национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «За честь и достоинство», актриса театра и кино. Выступала на сцене Воронежского академического театра драмы с 1955 года и до последних дней жизни. Светлый, порядочный, умный, принципиальный человек. Такой запомнили ее воронежские (и не только) зрители и все, кто знал ее близко, кто вместе с ней работал. И старые, и молодые. Покинула сей мир в мае 2003 года.

НАЧАЛО

Родилась Римма Афанасьевна в Царицыне. В школе была лучшей в балетном и драматическом кружках, мечтала о ВГИКе. В 1944-м поступила на переводческое отделение Харьковского института иностранных языков. Через два года перевелась в Харьковский институт театрального искусства. Будучи студенткой, дебютировала на сцене Харьковского русского драматического театра им. А.С. Пушкина в роли Джульетты. Начало, о котором можно только мечтать!

«Шекспир, — утверждала она и спустя полвека, — лучшая школа для начинающего актера. Он требует широты, масштаба, темперамента. В постановках его пьес выявляются пределы творческих возможностей актера. Освоившийся в Шекспире возьмет затем любую “высоту”».

С первых же ролей Римма Мануковская стала любимой и популярной в театральном Харькове. Ей посвящали стихи, поэмы, для нее писали пьесы. Будучи совсем юной, еще студенткой, сыграла главную роль в фильме «Судьба Марины», после чего ее пригласили на киностудию имени А. Довженко. Но творческий руководитель в институте и главный режиссер Харьковского театра драмы народный артист СССР А.Г. Крамов просто не отпустил ее в Киев, сказав: «Сцена даст тебе больше!».

Воронеж, кажется, только и ждал появления Риммы Мануковской на своей главной сцене. Она была востребована сразу несколькими режиссерами и попала в поле зрения критики с первых же ролей. Дебютировала в 1956-м в роли Софии Питт в исторической драме И. Сельвинского «От Полтавы до Гангута». Первым ее режиссером здесь был Меер Гершт.

Ее София Питт — обольстительная хищница, искусно меняющая облик, до умопомрачения кружащая головы мужчинам для достижения своих целей. В этой роли, сыгранной броско и ярко, проявились в основном внешние данные актрисы и великолепный сценический темперамент, но недоставало еще глубины психологизма. Блистательная Финиса в «Хитроумной влюбленной» Лопе де Веги была также бесподобна по темпераменту и красива до умопомрачения. Но вот Полина («Игрок» Ф.М. Достоевского) — это уже иная высота сценического воплощения. Воронеж заговорил о молодой Римме Мануковской как об актрисе, способной создать впечатляющей достоверности сильный женский драматический характер.

Режиссер И. Бобылев точно угадал в ней Нилу Снижко, героиню «Барабанщицы» А. Салынского — самой, пожалуй, знаменитой пьесы второй половины пятидесятых. Это была уникальная возможность в пространстве одного сценического действия продемонстрировать индивидуальные возможности перевоплощения, ибо уже по сюжету здесь присутствовала «игра в игре» (юная красавица, советская разведчица — в тылу врага). Мануковская просто купалась в роли, а воронежцы ходили на этот спектакль по несколько раз. Ее портрет в роли Нилы Снижко вскоре появился на обложке всесоюзного журнала «Театральная жизнь».

Так уж издавна повелось, что для полноты самочувствия русской актрисе необходимо утвердиться в репертуаре отечественной классики — пьесах Н.В. Гоголя, А.П. Чехова, А.Н. Островского, Л.Н. Толстого… И вот уже знаменитый в ту пору Фирс Шишигин дает Мануковской роль Нины Заречной в «Чайке» А.П. Чехова — один из самых пленительных и загадочных женских образов в русской драматургии. Среди партнеров в спектакле — Леонид Броневой, игравший Дорна. Чувство неудовлетворенности достигнутым, постоянный поиск новых способов самовыражения, присущие актрисе, как нельзя кстати ложились на характер героини, выписанный драматургом.

Следующей была Анисья во «Власти тьмы» Л.Н. Толстого. Многие поражались, как эта блистательная, гордая, с королевской поступью актриса смогла обнаружить в себе узнаваемые бытовые и психологические черты, чтобы с такой ошарашивающей достоверностью показать драму страстно любящей крестьянки. А уж соперниц на роли коронованных особ ей и впрямь не было: Мария Стюарт в одноименной драме Ф. Шиллера, Мария Тюдор в драме В. Гюго.

Редкая красота, сценическое обаяние, безупречное чувство вкуса и глубокое проникновение в характер героинь к началу шестидесятых принесли Римме Мануковской успех и любовь не только воронежцев. Ее уже хорошо знают и в Москве, и в северной столице, во многих городах России, Украины и Прибалтики, куда театр выезжал на гастроли. В 1962-м актриса удостоена почетного звания «Заслуженная артистка РСФСР».

Высокая работоспособность, обостренное чувство ответственности, прямота и принципиальность были отмечены и в коллективе театра. Она стала самым молодым членом художественного совета, к голосу которого все прислушивались. Могла критиковать и маститых, известных уже актеров. Спорила с «самим» Паповым. Впрочем, говорят, Сергей Папов, единственный в советской истории воронежского театра народный артист СССР, репетировал свои роли перед портретом Риммы Мануковской…

ПРЕОДОЛЕТЬ СОБЛАЗНЫ

В 1967-м актриса награждается орденом «Знак Почета», а в следующем году Всероссийское театральное общество (ВТО) устраивает ее чествование в Москве. Ее приглашают сниматься в кино, в столичные театры. На съемки не отпускает начальство, потому что «развалится репертуар». И все-таки в нескольких фильмах ей удалось сняться в воронежский период: «Ищу человека» режиссера Михаила Богина и «Белый Бим Черное Ухо» режиссера Станислава Ростоцкого.

Георгий Товстоногов, главный режиссер Ленинградского БДТ, к концу шестидесятых уже имевший и всесоюзное и мировое признание, приглашал Римму Афанасьевну в свой театр, обещая ей главные роли. И в женщинах, и в актрисах он понимал толк. Его покорили внешний облик и широкий диапазон сценической трансформации Мануковской: от легкой, женственной кокетки до женщины предельно властной. И редкая для женщины творческая самодисциплина и чувство ответственности. Все это вместе взятое не так уж часто встречается в людях. Предложение было заманчивое, соблазнительное — все-таки Ленинград, Товстоногов, БДТ…

Будучи настоящей женщиной, Римма Афанасьевна обладала великолепным мужским качеством: строгим аналитическим умом, не позволявшим ей, при ее данных, «кидаться в омут с головой» не зная, где и как будет выплывать. Она хорошенько расспросила знакомых ленинградских актрис, что ее может там ожидать. И узнала о плачевной участи некоторых провинциальных примадонн, приглашенных великим режиссером в свой театр. Поразмыслив и сославшись на занятость в воронежском репертуаре (и это была чистая правда!), Римма Афанасьевна отказалась — не захотела разделить участь своих предшественниц, хотя и обладала весьма сильным и даже порой жестким характером, позволявшим ей добиваться своего даже не в очень благоприятных обстоятельствах.

СТРОИЛА ДОМ АКТЕРА

Звание народной артистки РСФСР Римма Афанасьевна получила поздно, в 54 года — при режиссере Дроздове, в 1979 году, а «заслуженной» стала еще в 1962-м. Но ведь все эти долгие 17 лет она была «народной» по сути. Мужчины ждали ее у служебного выхода из театра, шестнадцатилетние школьницы дежурили в Детском парке против ее окон на четвертом этаже дома на улице Феоктистова. Заядлые театралы раскупали билеты заранее, увидев в афише готовящейся премьеры имя Риммы Мануковской.

В народные артистки ее несколько лет не пускали партийные власти. Не нравился слишком строптивый характер, отсутствие должного, на их взгляд, пиетета перед начальствующими лицами. Не нравилось то, что она была «на дружеской ноге» с самим Михаилом Царевым, Народным артистом СССР, художественным руководителем Малого театра, председателем ВТО, который был вхож к членам Политбюро и которому она жаловалась, какие глупцы управляют идеологией в Воронеже.

Когда в середине семидесятых она была избрана председателем правления Воронежского отделения ВТО, при ее непосредственном, самом активном участии строился в нашем городе по специальному проекту Дом актера (ныне единственный в своем роде по архитектуре в России). Архитекторы получили за него Государственную премию. Ее же, беспартийную, нередко вызывали в обком партии. Секретарь по идеологии в директивной форме однажды велел, чтобы в проекте заложили зал для бильярда, потому что сам он был любителем этой игры. Римма Афанасьевна посмотрела на него так, что ее голубые глаза стали синими, ответила: «Вот у себя в обкоме и стройте этот зал!» — хлопнула дверью и ушла.

«Идеологической» зацепкой, из-за которой ее несколько лет не пускали в народные, был и факт ее биографии. Будучи школьницей, несколько месяцев вместе с матерью она находилась в оккупации в занятом фашистами Белгороде. Но расправиться за все эти «штучки» со строптивой актрисой местные партийные начальники все же не решались. Уж слишком была известна. Ее фотографии в ролях на воронежской сцене украшали обложки театральных журналов.

ЕЕ ДЕСЯТЬ ВСТРЕЧ С ОСТРОВСКИМ

Актерство — может быть, единственная профессия, в которой человек может встретиться с собой на разных возрастных высотах. Это происходит, когда в юности актриса играет хорошеньких дочек, невест, а спустя десятилетия попадает в ту же пьесу уже в качестве маменьки.

С Риммой Афанасьевной подобное происходило неоднократно, особенно в постановках пьес А.Н. Островского. Так, в 1957-м она сыграла роль Лидии Чебоксаровой в «Бешеных деньгах». А в конце 1980-х — тоже Чебоксаровой, но уже мамы. Это была девятая встреча с великим русским драматургом.

А десятая случилась в спектакле «Резвые крылья амура…» по пьесе «Волки и овцы» в постановке Народного артиста России Анатолия Иванова. Если в 1960-м она вышла на сцену в роли прелестной и хитрой обольстительницы Глафиры, то в 1994-м — уже в роли Меропы Мурзавецкой, хищной, коварной и влиятельной помещицы, которая держит в своих властных руках целую губернию. Впрочем, характер получился сложный, многоплановый: в нем коварство граничит с простодушием, ханжество и лукавство — с искренней богобоязненностью. За эту роль актриса получила престижную премию имени Фаины Раневской на фестивале «Русская комедия». Ее роли в пьесах Островского были самыми отмеченными столичной критикой. В 1966-м известный театровед Г. Холодов на всесоюзной конференции полчаса рассказывал о трактовке Риммой Мануковской роли Ларисы в спектакле «Бесприданница». А в 1973 году — снова одна из первых премий, на этот раз на фестивале в Костроме, за роль Реневой в постановке «Светит, да не греет».

В 1975 актриса стала лауреатом Государственной премии РСФСР, блистательно сыграв роль Эмилии Марти в постановке по пьесе К. Чапека «Средство Макропулоса».

ЖДАТЬ, ТЕРПЕТЬ, ИГРАТЬ

Мне не раз доводилось слушать обвинения, что в своих публикациях я уменьшаю количество сыгранных ролей известных актеров. Нередко можно прочитать: такая-то (речь идет о весьма известных актрисах или актерах) сыграла более двухсот ролей. У человека сведущего это вызывает невольную улыбку. С советских времен вошло в психологию наших людей: чем больше количество, тем лучше. В театре как раз наоборот. Здесь больше не означает лучше. Двести ролей может сыграть актер эпизодов и массовок. А если актер — «звезда», да еще с характером, от проходных ролей может и отказаться. На «звезд» берут пьесы, ставят спектакли, то есть они играют главные роли. А таких за сезон может быть максимум две. Чаще — одна. А то и ни одной. Потому что в конкретном театре «звезд» может быть целое созвездие. Так что даже за полвека служения Мельпомене ведущему актеру едва ли удается сыграть 60–80 ролей.

Укрощать строптивых, да еще талантливых, совсем не просто. Требуется значительное психофизическое усилие, а проще — и нервы, и силы, и время.

Режиссер Анатолий Иванов, принявший Кольцовский театр в 1987 году, долго присматривался к известной актрисе. Не сопротивляясь, позволял ставить спектакли с ее участием другим режиссерам, а сам ставил с другими актерами. И отмечал, как не пошел спектакль «Бешеные деньги» режиссера В. Сыроваткина. Как мучилась с Мануковской режиссер А.Г. Каменская, рождая спектакль «Бабочка, бабочка…» по пьесе А. Николаи, которую сама же актриса и выбрала для себя, страдая от невостребованности. Лишь спустя четыре года, в 1990-м, он взял Мануковскую в свою постановку «Все в саду» по пьесе Э. Олби — на очень короткую, эпизодическую роль Миссис Туз. И то — в паре с Народной артисткой России Людмилой Кравцовой. А когда приехали московские критики, режиссер, не предупредив Мануковскую, хотя в расписании стояла именно ее фамилия, распорядился играть роль Миссис Туз Людмиле Кравцовой. Римма Афанасьевна переживала этот факт долго и больно.

Жизнь неминуемо старит человека. Но если личность истинно творческая, если жизнь прожита честно, а не на костях окружающих, если человек по уму и таланту занимал свое место в жизни, то ему нередко дается некое «призовое» время — творческое долголетие.

В 1991-м Анатолий Иванов (лишь на пятом году пребывания в Воронеже) ставит на Мануковскую спектакль «Коломба» Жана Ануя. Прообразом Мадам Александры, которую играла актриса, была великая Сара Бернар. Воронежская постановка оказалась первой постановкой этой пьесы знаменитого француза в России. После Воронежа она объявилась вскоре в репертуаре двух театров в Москве и пошла гулять по сценическим площадкам других городов. И в том же 1991-м в Воронеже проходит Всероссийский фестиваль «Актерские звезды России». «Коломба» открывает его, а по закрытии Римма Афанасьевна становится «звездой России». В 1994-м Государственный театр Наций устраивает турне Мануковской с этим спектаклем — Москва, Самара, Харьков — в рамках программы «Национальное достояние России». И в том же году за роль Мурзавецкой в спектакле «Резвые крылья амура…» по пьесе «Волки и овцы» А.Н. Островского актриса получает приз имени Фаины Раневской на фестивале «Русская комедия» в Ростове-на-Дону.

Есть такое понятие в театральном мире — «великие старухи». Обычно имеют в виду великих актрис Малого театра или МХАТа: Гоголева, Яблочкина, Пашенная… Актрисы подобного уровня имелись в конце минувшего века и в провинции. Их было очень мало на всю Россию, но и почти вся театральная Россия их знала, несмотря на бескрайнюю нашу географию. Мне посчастливилось видеть их на сцене: Веру Ершову в спектаклях Самарского академического театра драмы, Людмилу Лозицкую в роли Гурмыжской в «Лесе» А.Н. Островского, поставленном в Пензе еще Анатолием Ивановым, Елену Псареву в Омском драмтеатре… Когда каждая из них появлялась на сцене, дух захватывало от ощущения присутствия чего-то высокого и настоящего. Это были личности.

К этой редкой породе относилась и Римма Мануковская.

Недаром в 1998-м Римма Афанасьевна первой из провинциальных актрис удостоена Национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «За честь и достоинство». Получала ее на сцене МХАТа им. А.П. Чехова в паре с Михаилом Ульяновым. Известие это с фотографиями было помещено в зарубежных газетах, в том числе и в Нью-Йорке, откуда она почти тотчас же получила отклик от бывших сокурсников по институту…

Все-таки судьба отпускает порой свои подарки — по уму, по справедливости, по таланту, по личностному вкладу в реализацию Дара Божьего…

РЫЖИК И ДРУГИЕ

Всю жизнь Римма Афанасьевна жила очень скромно. Занимала небольшую двухкомнатную квартиру с мебелью годов 1970-х на четвертом этаже в старом доме на улице Феоктистова. Хозяйкой была доброй и гостеприимной. Временами в ее небольшой гостиной комнатке, где над диваном висел ее парадный портрет, написанный воронежским художником, а на боковой стене в углу — в рамке диплом «Золотой маски», собиралась компания в 10-12 человек. Здесь были люди из мира театра, музыки, юриспруденции. Обязательно — два-три человека из молодых артистов. Атмосфера всегда непринужденная, дружественная. И дома, и на банкетах в театре рядом с прибором Риммы Афанасьевны всегда стоял хороший коньячок.

Мне довелось бывать там и пользоваться расположением хозяйки. Когда она уезжала на месяц и более в летнее отпускное время к дочери в Москву или улетала к внучке в Бостон, в Америку, мне поручалось быть хранителем ее квартиры. Тем более она знала мое бескрышное, мытарственное по чужим углам проживание.

Квартира была угловая. Часть окон выходила в торец здания, а остальные — обращены в сторону Детского парка. С утра до вечера солнце долго и медленно обходило все окна квартиры. Спокойный, теплый солнечный свет долго покоился на ковре на полу гостиной комнаты. И в этом свете, вальяжно растянувшись, возлежал огромный пушистый солнечный кот. Имя ему было Рыжик. Главное сокровище, светлая отрада одинокой стареющей женщины.

При отъезде хозяйки квартиры я получал подробное письменное уведомление о рационе Рыжика. В обязательный рацион входили рыба, варенная определенным образом печенка, свежая зелененькая травка в формочках. Впрочем, этот огромный зверь мог съесть и дольку огурца или яблока. Рыжик позволял обращаться с собой более-менее свободно только хозяйке. Но и она иногда показывала царапины на руке, сделанные ее любимцем.

Проход из узкого коридорчика в кухню был невелик. Рыжик первое время нашей с ним совместной жизни любил расположиться поперек этого прохода так, что надо было переступать через него, а он стремился царапнуть своей когтистой лапой. Так что доводилось быть с ним строгим, без особой взаимной любви (хотя красив был, черт!). Я отучал его прыгать по столам. Но вот однажды утром, когда появилась после длительного отсутствия хозяйка, он прыгнул на стол, на котором Римма Афанасьевна раскладывала вещи. Я попытался согнать его, но тут он грозно замахнулся на меня своей мощной лапой, как бы говоря: «Все! Твое время кончилось!».

Римма Афанасьевна обожала Рыжика. Когда она умерла, его передали в чьи-то чужие руки, где он, еще молодой, не выдержал, и вскоре его тоже не стало на этой земле.

Римма Афанасьевна и весь свой быт подчиняла работе. В отличие от многих других специальностей, быть актрисой — это еще обязательно хорошо выглядеть внешне, иметь запас внутренней энергии, из которой на сцене делать роль. К подготовке роли, к вхождению в нее, деланию ее из себя она относилась как опытный ювелир к огранке драгоценного бриллианта. Мануковская хорошо знала, что мастерство — не пустой звук, оно составляется из вполне конкретных приемов и тактик: из отношения к своему здоровью, ко сну, к пище, к своему ложу, к партнерам по сцене, к режиссеру, к дороге, по которой идешь в театр…

Искусство для нее было священнодействием. К спектаклю готовилась за два дня. Накануне надо хорошо выспаться. Значит, никаких душещипательных фильмов перед сном. В день спектакля никого не принимала. Иногда отключала телефон, чтобы не беспокоили. Ограничивала себя в пище. Приходила в театр за полтора-два часа до начала спектакля. Была и к себе, и к окружающим строга. Не терпела расхлябанности, безответственности. Могла устроить разнос за не так и не вовремя поданное платье.

Римма Афанасьевна была поистине Народной. Когда входила в троллейбус, чтобы ехать домой после репетиции (никакой машины у нее никогда не было), пассажиры поворачивали головы в ее сторону, уступали место. Когда приходила на рынок и выбирала зелень к обеду или кусок печенки для своего рыжего любимца, некоторые базарные продавцы по имени-отчеству зазывали к себе и предлагали свой товар по значительно сниженной цене…

«ПОКА ОНА УМИРАЛА…»

Пьеса Надежды Птушкиной с таким названием оказалась последней в большом творческом наследии великой актрисы. В нашем репертуаре режиссер-постановщик Анатолий Иванов определил ей другое название, более оптимистическое: «Канары — это в Испании, мама!».

Поневоле задумаешься над смыслом слов и их еще, может быть, неразгаданным значением. Слова, вероятно, могут быть материальны, почти телесны. Недаром говорят: словом можно убить. Гоголь умер, работая над «Мертвыми душами». Во время постановки «Мертвых душ» на Кольцовской сцене ушел из жизни великолепный русский режиссер Анатолий Васильевич Иванов, так и не успев довести работу до финала.

Римма Афанасьевна играла этот спектакль именно пока она умирала. Два с лишним года развивалась ее неизлечимая болезнь. От нее скрывали диагноз. А она была оптимисткой по натуре и не верила в худшее. Ей сделали операцию. И она снова выходила на сцену. Появились боли в спине. Успокаивала себя: остеохондроз. Возраст все-таки!

Последний спектакль с ее участием состоялся на сцене воронежского театра 12 марта 2003 года. И был отменен спектакль, назначенный на двадцатые числа того же месяца. Надеялась выйти на сцену в апреле: «Канары…» были заявлены в афише.

На всю оставшуюся жизнь запечатлелась во мне последняя встреча с Риммой Афанасьевной у нее в квартире. Мы пришли навестить ее с актером Константином Афониным, насколько помню, 20 апреля 2003 года. Кажется, на 25-е стоял в афише ее спектакль. Руководство уже знало всю правду о состоянии ее здоровья. Мы с Костей — не очень… Римма Афанасьевна стала уговаривать меня позвонить ее лечащему врачу, чтобы он позволил ей выйти на сцену под ее ответственность. Я позвонил.

Никогда не забуду ее цепкого упругого взгляда, обращенного ко мне, когда я довольно продолжительно разговаривал с врачом. Из его объяснения я начал понимать, что ситуация и впрямь критическая, хотя слова окончательного приговора не были произнесены впрямую. И мне поневоле пришлось сыграть роль в присутствии актрисы, сыграть так, чтобы выражения лица и глаз не выдали страшной вести, которая мне была сообщена в ее присутствии. Мы с Константином стали убеждать Римму Афанасьевну повременить с выходом на сцену. А 24 мая 2003 года она покинула сей мир…

На спектакли с ее участием «Странная миссис Сэвидж» Дж. Патрика и «Канары — это в Испании, мама!» по пьесе Н. Птушкиной «Пока она умирала» так и не смогли попасть все желающие, хотя тот и другой были в репертуаре несколько лет…

24 мая 2004 года память о Римме Афанасьевне Мануковской стала увековечена мемориальной доской на доме по улице Феоктистова, где актриса жила долгие годы. Все, кто знал ее, кто выходил с ней на сцену, а таких свидетелей ее творчества и жизни и сегодня еще немало, вспоминают Римму Афанасьевну светло.

Заслуженная артистка России Елена Гладышева:

— Моя первая встреча на сцене с Риммой Мануковской состоялась в 1983 году в спектакле «Варвары» по пьесе М. Горького. Я только что окончила наш институт искусств. Помню, как трясло меня от волнения, когда шла на первую репетицию. И с первых же ее минут началась «школа»: с читки текста, с вопросов, которые Римма Афанасьевна задавала режиссеру. А я смотрела, слушала и как губка впитывала ее слова, жесты, взгляды… И каждая следующая репетиция становилась для меня новым открытием мощи и блеска ее таланта. А потом состоялась премьера, и спектакль вошел в репертуар. И тогда меня потрясло ее умение царить на сцене, держать паузу, внимание зала! В одном из эпизодов у Риммы Афанасьевны была всего лишь проходка через всю сцену — из одной кулисы в другую — с короткой фразой: «Опять скандал!». Зал при этом замирал, и замирали партнеры на сцене!

Восхищаться талантом этой блистательной актрисы я не переставала (да одна ли я?!) никогда. Вспомнить хотя бы ее «школу» грима. Меня всегда поражал блеск ее глаз на сцене. Спрашиваю: «Римма Афанасьевна, что Вы делаете с глазами? Они у Вас такие огромные, когда смотришь из зала, и горят синим огнем! В чем секрет?». Все оказалось очень просто: четыре голубые точки по уголкам глаз! «Вы, молодые актрисы, дурехи! Намажете глаза черным карандашом, да еще тушь черная, по два килограмма на глаз, — вот их и не видно!» — улыбается она…

Заслуженная артистка России Татьяна Егорова:

— Римма Афанасьевна Мануковская!.. Это, конечно, легенда, история, целая эпоха в жизни нашего театра! Мне посчастливилось встретиться с ней на сцене в нескольких спектаклях. Первая встреча состоялась в 1979 году, когда меня, только что окончившую наш институт искусств, ввели в уже идущий спектакль «Татуированная Роза» по пьесе Т. Уильямса. В нем Мануковская играла страстную, горячо любящую итальянку. Потом я репетировала пьесу М. Шатрова «Синие кони на красной траве» и имела возможность наблюдать, как Римма Афанасьевна в образе Клары Цеткин с полной верой отстаивала позицию революционного деятеля и при этом виртуозно владела немецким акцентом. А в спектакле по пьесе М. Рощина «Спешите делать добро» я увидела еще одну грань таланта перевоплощения нашей Риммы. И куда только она спрятала свои личные качества — ум, красоту, иронию! У нас на глазах рождалась хабалистая, узколобая, прямолинейная, бесчувственная Филаретова. Вспомнив всего эти три ее разные роли — влюбленная женщина, историческая личность и тупоголовый работник государственной машины, — я не могу не удивляться многогранности ее таланта.

Заслуженная артистка Воронежской области Светлана Поваляева:

— Никогда не забуду ее последний спектакль «Канары — это в Испании, мама!» по пьесе Н. Птушкиной «Пока она умирала». В феврале-марте 2003 года Римма Афанасьевна играла его уже будучи тяжело больной. Она сама это чувствовала. И каким-то образом это чувство передавалось и нам, артистам, и зрителям. В конце спектакля — овации, море цветов, зрители не отпускают актрису. Ее долгий поклон… Комок в горле у всех…

Понимание, что ты нужна, востребована, любима, конечно, продлило ее сценическую жизнь.

Заслуженная артистка России Ольга Рыбникова:

— Кем и чем была для меня Римма Афанасьевна? Во-первых, примером служения профессии. Ее отличала удивительная ответственность партнерства. Не принимались никакие мизансценические неточности, «ролевая недонаполненность». Она тщательно готовилась к каждому спектаклю и требовала этого от других. Во-вторых, активная гражданская и человеческая позиция. Она не молчала, если видела несправедливость или если кого-то обижали. Выражала свое отношение, невзирая на чины и лица. В-третьих, она была преданной подругой, которая отдаст последнее, чтобы помочь в беде. Наконец, это мой близкий и мужественный друг. Время ее тяжелой болезни очень сблизило нас. С каким достоинством переносила она муки тяжелого недуга, выпавшего на ее долю в последний год жизни… Мы все преклоняемся перед нашей любимой и незабываемой Римулей!

В коллективе Кольцовского театра драмы Римма Афанасьевна Мануковская была его совестью и творческой высотой, на которую равнялись многие, Артистом с большой буквы, любимицей публики. Вся ее жизнь — честное, по уму и таланту, торжественное служение Мельпомене. Ее заслуги перед российским театром — безусловны, а репутация — безупречна.

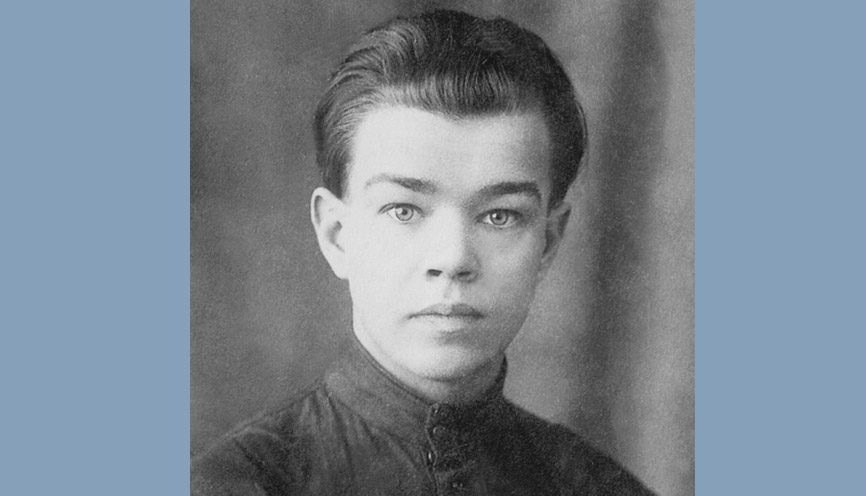

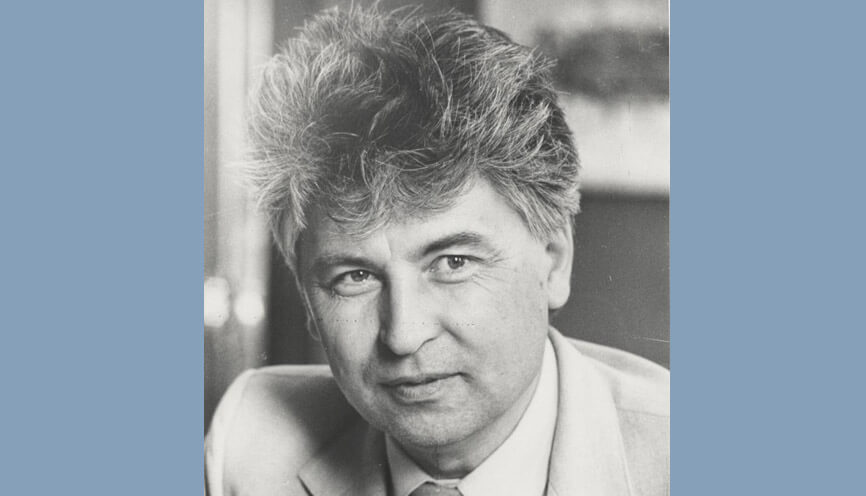

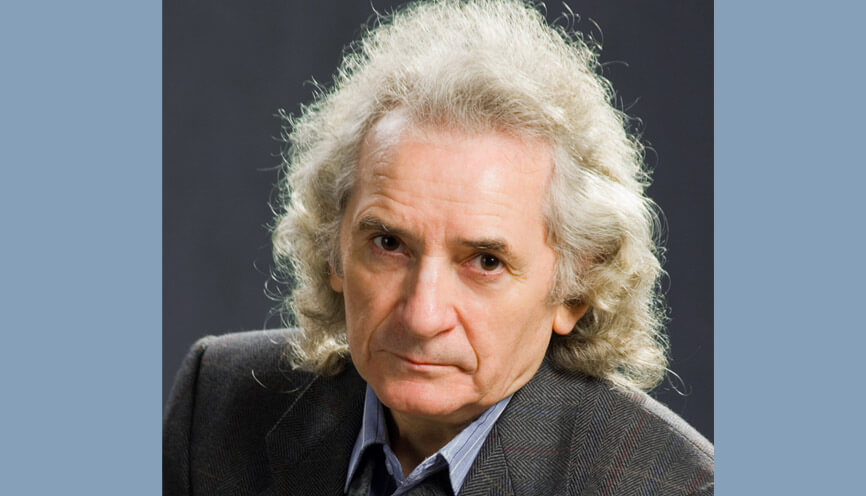

На снимках: Народная артистка России Римма Мануковская

Николай Тимофеев, член Союза театральных деятелей России, историк Воронежского театра