ДОНСКОЕ СЕЛО КОСТЁНКИ

- 13.05.2025

«…У них мало слов, чтобы сказать всё, что приходит на ум.

Зато глаза их говорят лучше их бедного языка!»

С.В. Покровский «Охотники на мамонтов»

Последние лучи заходящего солнца за горизонт освещают меловые холмы, величественно возвышающиеся над величавым Доном. Спят вечным сном седые старики-курганы, многое повидавшие за свои века. Глядя на реку, невольно вспоминаешь старинную легенду об Индере, бытовавшую в здешних краях. Некогда зверь бросил вызов полноводному Дону и решил его испить. Стихия оказалась сильнее животного: от натуги зверь лопнул, а кости его разлетелись по всей округе и будто бы служат, немым напоминанием той неравной борьбы. Если стать на гору, то взору предстанут змейкой ползущие по логам, утопающие в зелени садов, то там, то здесь разбросанные домики жителей Костёнок. Каждый, кто хотя бы однажды побывал в этих местах, запомнит их на всю жизнь. Раз за разом сюда будет тянуть непреодолимая сила – зов предков.

Костёнки, что ныне в Хохольском районе Воронежской области являются, одним из первых, основанных в губернии селений, насчитывающих, уже более четырёхсот лет. Визитной карточкой села по праву считаются стоянки древних людей эпохи верхнего палеолита. Со всех уголков нашей необъятной Родины и из-за рубежа в Костёнки стекаются учёные и туристы, дабы посмотреть и прикоснуться к остаткам поселений «первых европейцев».

Как ни парадоксально это звучит, но история села на сегодняшний день практически не известна широкому читателю. Большинство научной литературы посвящено археологическим раскопкам. Складывается такое чувство, что целые века: XVII, XVIII, XIX и XX-й, как бы уходят от внимания историков.

Из особо значимых научно-исследовательских публикаций о Костёнках я бы упомянул заметки в контексте всей истории Воронежского края доктора исторических наук В.П. Загоровского и краеведа В.А. Прохорова. Книгу воронежского историка Н.А. Комолова «…Город стоит в лощине, деревянный: очерк истории Костёнска от Филимона Катасонова до Екатерины Великой» (2016), а также публикации уроженцев Костёнок: писателя П.В. Сысоева «Былое. Художественная проза и воспоминания» (2007) и краеведов – И.Ф. Раздымалина «Село Костёнки» (1998) и А.Г. Валуйского «Костёнки. Край Воронежский 1642-2012» (2011).

В этом году исполняется 300 лет со дня образования Воронежской губернии. Как нельзя кстати, уместно рассказать читателю о старейшем селении края – Костёнках.

Забытыми тропами предков

Территория, где расположились Костёнки, была заселена человеком с незапамятных времён. Первые поселения относятся ко времени верхнего палеолита, то есть позднего каменного века, общий период которого составляет 45 000 – 12 000 лет до нашей эры.

Если бы мы переместились хотя бы на 25 000 – 18 000 лет назад, в ту далёкую эпоху, именно на территорию Воронежской области и, в частности, в Костёнки, то нашему взгляду предстал бы совсем другой пейзаж: холодная тундра-степь с растущими хвойными деревьями, мхами и лишайниками. Пасущиеся на равнинах и речных долинах мамонты, шерстистые носороги, лошади, северные олени. Встретился бы нам и грозный бурый медведь. Увидели бы мы рыскающих в поисках добычи стаи волков и убегающих от них донских зайцев и песцов.

А по берегам Дона и ручьев расположились небольшие «палеолитические деревеньки» наших далёких предков – охотников-собирателей. Их скромные лачуги были разных конструкций: от больших совместных жилищ, до одиноко стоящих, чумов. Сверху они обтянуты шкурами, но построены не из дерева, как мы привыкли, а из костей мамонта. Если бы зашли к ним на ночлег, то увидели бы очаг с тлеющими костями вместо дров; мужчин, мастерящих из кремня орудия для охоты; женщин, шьющих костяными иглами одежду для своих домочадцев из шкур животных. Где-то в углу играют дети с вырезанными из кости или мергеля игрушками. Услышали бы наставления стариков-воинов молодым о том, как побороть великого зверя Индера.

На сегодняшний день в Костёнках и соседнем селе Борщёво насчитывается 26 официально найденных палеолитических стоянок. Такое большое скопление их в одном месте породило массу споров среди археологов. Что привлекало сюда наших далёких предков? Может, здесь находилось их священное место? А может, водилось много зверья, необходимого для пропитания?

Многие тысячи лет спустя полюбились берега Дона и кочевникам-скотоводам бронзового века. Известно, что 3-2 тысячи лет назад здесь проживали представители так называемых древнеямной, катакомбной и срубной культурных общностей. Как сами себя они именовали, на каком языке говорили, во что они веровали, мы до сих пор точно не знаем. После себя они оставили разбросанные по округе курганы, да многочисленные тайны и загадки, над которыми «ломают копья» учёные.

Не обошли эти дивные места и воинственные скифы, воспетые древнегреческим историком Геродотом. Можем себе представить, как, подняв бурю пыли, несутся по степи на своих боевых, украшенных золотом и серебром конях воины, направляющиеся в очередной грабительский поход. Вздымаются знамёна, блестят на солнце богато украшенные доспехи и повозки вождей, сверкают, как молнии, знаменитые на весь античный мир скифские мечи-акинаки. Кости мамонта, которые будут находить в будущем местные жители, породят всевозможные легенды, некогда связанные со скифским господством. Первый воронежский историк-краевед Е.А. Болховитинов (1767-1837), а в последующем киевский митрополит, писал: «…а учёные, разыскивая по истории, находят у Геродота и Юстина повествование что Дарий Гистаспов, сын по покорении Вавилона, вознамерился идти войною против скифских народов между реками Дунаем и Доном кочевавших; войско его состояло из семисот тысяч солдат и при оном находились слоны. Скифы от него бегали, а он за ними гонялся, как пишется в истории по отдалённейшим пустыням. Армия его от таковых дальних походов ослабевала и около 80 000 человек померло от оных, что случилось в 508 году до Рождества Христова. Из сей истории заключают, что, конечно, с Дариевою армиею заведены к Костёнску слоны и тут, не стерпев холодного климата, померли; чему ныне уже протекло более 2500 лет…». Замечу, что воронежский историк и вовсе утверждал, что в курганах Костёнок в его время находили не только кости «слонов», но и гигантские останки библейских исполинов – людей-великанов.

Следует упомянуть и разные тюркско-монгольские народы, как волны сменявшие друг друга на протяжении времён: хазары, печенеги, половцы, монголы побывали здесь. Всё тот же Болховитинов поведал и ещё одно предание, объяснявшее происхождение костей. На этот раз вместо скифов оказалась монгольская армия под командованием внука великого Чингисхана (1162-1227) Бату-хана (1205-1255), известного по древнерусским летописям под именем Батыя. Болховитинов сообщал: «…но, кажется, не нужно так далеко возводить происхождение сих слоновых костей. Разогнём российские летописи и в них увидим гораздо достовернейшую и новейшую эпоху сих костей под 1237 годом, в котором описывается при Воронеже бывшее кровопролитнейшее и роковое для всей России сражение российских князей с татарским ханом Батыем, шедшим с войсками в сии места, и по обычаю древних азиатских армий ведшим за собою, конечно, и слонов, нагружённых военными снарядами. Слоны сии без сомнения убиты, или и сами померли от климата, а потому трупы их в одну яму складены и погребены. Сие изъяснение происхождения костёнских слоновых костей простее всех предыдущих…». Вот так в духе той поры Евфимий Алексеевич объяснял палеолитические находки.

Справедливости ради нужно сказать, что не только свирепые кочевники приглядели костёнские места, но и оседлые племена – славяне. Рядом с Костёнками расположилось ещё одно замечательное в историческом плане селение – Борщёво. Именно здесь на рубеже IX-X веков проживали славянские племена, предположительно, – вятичи или северяне (донские славяне). В советское время археологами тщательно были исследованы большое Борщёвское и малое Борщёвское городища. Как назывался этот славянский городок на самом деле, мы не знаем. В летописях о нём и о его жителях не сказано ни слова. Но по археологическим находкам нам известно, что это был крупный и важный городок, открывавший свои ворота арабским купцам, которые шли со своими нагружёнными всяческим добром, караванами на Запад. Главным товаром арабов в Европе считались их монеты, серебряные дирхемы – так сказать, валюта раннего средневековья.

От города-крепости – к селу

Возникновение Костёнок неразрывно связано с основанием города-крепости Воронежа в 1585/86 годах. Впервые упоминание о селе появляется в «Дозорной книге» за 1615 год: «Пустошь на диком поле в Констянтиновском яру Фёдора Оладьина на колодезе дикого поля…». Фигурируют Костёнки и в писцовой книге за 1629 год: «Селцо, что был починок на Констянтиновском яру, Костёнки тож, на колодезе за рекою за Доном, что было в поместье за Фёдором Оладьиным, а ныне владеют помесные казаки». Исходя из обнаруженных данных, воронежский краевед В.А. Прохоров выдвинул предположение, что село Костёнки могло быть основано в конце XVI веке неким Константином, жившим в одном из придонских яров. Поэтому селение и называлось первоначально Константинов яр. Скорее всего, сначала это было ухожье (юрт) – одиночная изба смелого мужика, занимавшегося рыбной ловлей, охотой и бортничеством, и платившего налог в царскую казну. По неизвестным причинам юрт опустел. Может, Константина убили или захватили в рабство кочевавшие здесь татары, а может, он и вовсе просто-напросто покинул эти места. Но уже в 1629 – 1630 годах новые поселенцы – казаки – основали на бывшем ухожье постоянное село с небольшой крепостью (острожком), поэтому Костёнки часто упоминаются под названием Костёнский острожек.

В 1635 году царским правительством было решено начать строительство Белгородской засечной черты (1635 – 1654) – укреплённой линии на южных рубежах Московского царства, защищавшей границы от постоянных набегов крымских и ногайских татар. В 1640 – 1641 годах в Костёнском острожке проживали 150 черкас (черкасы – употреблявшееся в XVI-XVII веках в быту и русских официальных документах название украинских и белорусских переселенцев). Сюда они пришли из Речи Посполитой, спасаясь от произвола польской власти. В острожке черкасы несли «городовую службу», но по неизвестным нам причинам вступили в конфликт с воронежским воеводой Вельяминовым, терпя от него притеснения. Казачьи старшины неоднократно писали челобитные московскому царю с жалобами на воеводу, но это не возымело никакого действия. Потеряв терпение, 28 августа 1641 года казаки со своими семьями покинули Костёнский острожек и отправились обратно «в Литву».

Вельяминов не мог просто так отпустить черкас. После трёх дней пути их настигли правительственные войска. Казаки решили дать бой. Заняв оборону, они сопротивлялись несколько дней. Так как силы были неравны, то беглецам пришлось сдаться в плен (119 человек, не считая женщин и детей). Всё их имущество конфисковали, а самих «изменников» посадили в тюрьму. Данный инцидент стал широко известен не только в Московском царстве, но и в украинских землях. Именно из-за этой истории в Костёнках было решено построить не только новую крепость, но и целый городок, что и произошло в 1642 году.

Царская власть решила, что на бывших «изменничьих черкасских местах» нужно поселить более уживчивых и лояльных поселенцев – драгун. Первыми костёновскими драгунами были дети боярские, записываемые на службу в Москве. Им выдавалось жалование по 5 рублей и одна лошадь. Воронежский воевода Ромодановский по своему распоряжению наделил 144 детей боярских драгунской службы в Костёнске землёй, конфискованной у черкас. Помимо прочего они были снабжены и хорошим оружием. Среди драгун поселились некоторые воронежцы и другие люди из «иных украинных городов». Воевода Ромодановский назначил главой драгун воронежца, сына боярского Б. Конинского. Именно под его руководством в ноябре 1642 года драгуны построили в сельце на берегу Дона деревянную крепость – Костёнск. Первоначально она состояла из дубовой острожной стены длинной в 55 сажени (сажень – старая русская мера длины, равная 2,134 м) и шириной в 49. В плане город представлял собой прямоугольник с одной башней. Точное место расположения Костёнска до сих пор не выявлено. Постепенно сформировался Костёнский уезд, куда вошли близлежащие сёла.

Всего лишь через два года в городе была возведена и первая деревянная церковь в честь святого Василия Великого. Воронежский краевед Н. Поликарпов в своей статье «Воронежский край в церковном отношении до учреждения Воронежской епархии (1586-1682)» сообщал, что первая деревянная церковь была построена уже в 1644 году. Привёл он и карту церквей Воронежского уезда за XVII век с пояснениями. В переписной книге Воронежского уезда за 1646 год сообщается: «…В селе острожек, а в нём церковь во имя Василия Кесарийского да поп Яков, да в селе ж помесные драгунские службы дети боярские…». По сохранившимся чертежам города Костёнска церквушка находилась за пределами самой крепости. Одним из известных воевод Костёнска являлся Агап Ефимович Прибытков, потомки которого принадлежали к известным дворянским фамилиям Тамбовской губернии. Стоит сказать, что в это время Костёнск был пожалован царской властью, как и другой городок Урыв, беспошлинной торговлей, из-за чего в самом Воронеже ненадолго снизились торговые дела.

С увеличением численности населения в городке построили ещё две деревянные церкви в честь праздника Покрова Божией Матери и святого Иоанна Предтечи. В сохранившихся документах XVII-XVIII веков Васильевский и Предтеченский храмы поочерёдно значатся как соборные, то есть главные. По народному преданию, бытовавшему в Костёнках в XIX веке, Предтеченская церковь якобы находилось на месте новой Покровской (1791), старая Покровская же церковь – на месте некой часовни. Что же касается храма Василия Великого, то уже тогда жители не помнили его место нахождения.

До учреждения Воронежской епархии Костёнск входил в ведение рязанского митрополита, который практически не посещал воронежские земли из-за их удалённости. В 1681 году по указу царя Фёдора Алексеевича (1661-1682) и патриарха Иокима было решено образовать новую епархию – Воронежскую. А уже 2 апреля следующего года на новую кафедру был назначен епископом игумен Макариево-Унженского монастыря Митрофан. Тогда Костёнск, наряду с другими городами, стал одним из первых, выделенных из рязанской митрополии и переданных в духовное попечение епископу Митрофану.

24 марта 1683 года святитель в письме к царям Иоанну (1666-1696) и Петру (1672-1725) писал: «…освящён я, богомолец ваш, вновь на епархию…а моей, государи, епархии городы: Воронеж, Елец, Коротояк, Землянск, Урыв, Орлов, Костенской…». В июне 1699 года царь Пётр Алексеевич в письме к приказным людям и воеводам городов, в том числе и в Костёнск, наказывал, чтобы те всячески помогали епископу Митрофану в его «духовных делах». Нужно также сказать, что некоторые жители Костёнска были особо уважаемы епископом Митрофаном. В своём синодике для поминовения он указал: «…города Костёнска соборные церкви Предтеченскаго попа Семиона…города Костёнска подъячего Антона Попова…дал Костёнские приказные избы подъячий Антон Попов в поминовение отца своего чёрного священника Сергия записать в синодик рубль…».

В конце XVII – начале XVIII веков город Костёнск стал одним из важных административных пунктов губернии. Здесь по указу царя Петра Алексеевича располагались хлебные магазины для Воронежского адмиралтейства, а также местными мастерами изготовлялись бочки для смолы. По повелению самодержца древние дубовые леса, некогда окружавшие город, были вырублены для корабельных нужд. В это время по неизвестным причинам старейшую Васильевскую церковь упразднили. В 1696 году, с апреля по май, направляясь в Азовский поход, мимо Костёнска проплывали корабли под командованием соратника царя, контр-адмирала Патрика Гордона и самого Петра Алексеевича. В журнале Путного шествия было отмечено: «Костёнск стоит в лощине, деревянный от реки с пол-версты на берегу пустая башня».

Известно, что царь Пётр проявлял неподдельный интерес к Костёнкам, и прежде всего к большому количеству находимых там костей. В 1696 году солдат Ф. Катасонов по поручению царя приехал в город для изыскания «больших костей». Это было самое первое «научное» археологическое исследование. Затем о «слоновых костях» упомянул в своих дневниках важный гость самодержца, голландский путешественник и живописец Корнелий де Бруин, побывавший в Воронеже. Голландец изумился находимыми большими костьми и не мог логически объяснить их появление в здешних краях. Благо, что на помощь пришёл сам царь, который и пояснил Корнелию: все эти находки,– не что иное, как погибшие от холода боевые слоны полководца Александра Македонского. В 1717 году Пётр Алексеевич в письме к азовскому вице-губернатору С.А. Колычеву писал: «Повелевает в Костёнску и в других городах и уездах губернии…приискивать великих костей, как человеческих, так и слоновых и всяких других необыкновенных…» для своей кунсткамеры в Санкт-Петербурге.

В Костёнске произошла ещё одна достойная внимания история, связанная с Петром Великим. В очередной раз Воронеж ждал визита царя-батюшки, и поэтому воронежское адмиралтейство разослало указы к городским воеводам о том, чтобы те распорядились наловить рыбы и привезти её в Воронеж к приезду государя. Те же, в свою очередь, по разным причинам отказывались выполнять поручение, оправдываясь, что на реке Усмань из-за коряг рвутся сети, а на Дону по каким-то причинам и вовсе нельзя вылавливать рыбу. Самым смекалистым воеводой оказался костёнский. Он знал, что у местного настоятеля отца Семиона, владельца крепостных крестьян, есть в собственности и рыбные озёра. Недолго думая, воевода поставил около них караул и приказал всю священническую рыбу изловить и доставить в губернский город царю.

В XVII – XVIII столетиях село Костёнки именовалось по-разному. Как уже отмечалось выше, в документах первоначально оно называлось Константинов яр. Воронежский краевед В.А. Прохоров выдвигал предположение, что название связано с «Константиновым колодезем», упоминавшимся в «Писцовой книге». Но В.П. Загоровский не соглашался со своим коллегой и считал, что название происходит не от имени Константин, а от урочища, где находили кости, то есть Костёнки, которое фигурирует в той же книге. Затем после строительства в 1630-е годы небольшой крепости, Костёнки в письменных источниках, именовались под названием Костёнский острожек, а со строительством города-крепости – Костёнском. Хотя встречаются и иные названия села, к примеру – Костянки, Костенской и Кастинск.

В 1720 – 1740-е годы добавляются и другие наименования. В ревизских сказках (переписи населения) и иных документах город Костёнск называется собственно городом Костёнском, а также Покровской слободой (селом) и Предтеченской слободой (деревней). Воронежский краевед Д. И. Самбикин по этому поводу писал: «Под этим названием, кажется, нужно разуметь Костёнки, так как старинное это село в Атласе не упомянуто, а близ Покровского упомянута Предтеченская…в бывшем г. Костёнске было две церкви Покровская и Предтеченская, вероятно, по их именованиям и названо село Костёнки состоящее из Покровского села и Предтеченской деревни…».

Из особо значимых событий этого периода можно выделить несколько. 3 февраля 1763 года новым епископом Воронежа стал Тихон (Соколов), более всего известный нам как святой Тихон Задонский. Известно, что он, как и некогда епископ Митрофан, следил строго за нравами духовенства и паствы. Так, некий костёнский протоиерей, ведя не очень-то благочестивый образ жизни, попал в немилость к правящему владыке. В его резолюции от 6 октября 1764 года читаем: «…А Костёнского протопопа освободить из-под начала, ежели поп в монастыре до сего времени жил постоянно и трезво…». Чем провинился тот батюшка, мы уже и не узнаем. В целом могу сказать, что нравы сельского духовенства не слишком-то отличались от нравов паствы. Пьянство, драки и тому подобное были в порядке вещей, хотя и осуждались и пресекались духовными властями.

В 1768 году Воронеж посетил известный натуралист и путешественник Самуэль Готлиб Гмелин. Как никто другой он был наслышан об историях с древними костями и, естественно, захотел посетить город Костёнск. Приехав сюда на следующий год, не долго думая, неугомонный учёный решил заняться раскопками вдоль песчаного берега Дона. Сразу же открылось множество костных останков мамонта. Гмелин поинтересовался у местных жителей: откуда это всё взялось? Костёнцы простодушно отвечали, что это останки древнего подземного четвероногого зверя, погибшего в незапамятные времена. Не обошёл учёный своим пристальным вниманием и сам городок. Он писал, что Костёнск «худ и мал», ограждения развалились, всё пришло в запустение и небрежение. Что же касается жителей, то они занимались обычным земледелием, что в свою очередь, по мнению Гмелина, приносило им хороший материальный достаток и ставило их между дворянами и крестьянами. Учёный ещё не раз бывал в Костёнках. Последний раз он посетил городок 25 мая 1769 года. В записях в его дневнике описаны живописные виды меловых холмов, растущие здесь дикие колокольчики и тюльпаны, барбарис, да дикая рябина с чёрным клёном. Особый интерес представляют заметки учёного о суевериях и предрассудках жителей Костёнска. Так, он поведал, что местные верят в лешего, а когти филина служат оберегом от колдовства.

К 1777 году в Костёнске имелось две деревянные церкви, канцелярия, воеводский дом и 210 домов жителей. Население составляли: 2 дворянина; 2459 однодворцев (потомки служилых людей – стрельцов, казаков, пушкарей – категория государственных крестьян в XIX веке); 79 крепостных крестьян и 3 выходца из Малороссии. Через два года из-за утраты стратегического значения город-крепость Костёнск, защищавший более ста лет рубежи Московского царства, был упразднён и стал обычным селом Воронежского уезда.

К концу века приняли решение разобрать старую деревянную Покровскую церковь и упразднить Предтеченский соборный храм, а на его месте в 1791 году построили новую кирпичную Покровскую церковь. Во второй половине XIX века жители Костёнок показывали место расположения старого деревянного Покровского храма. Дескать, он находился «в так называемой части Костёнок «Покровки», а на его месте тогда была небольшая часовня. Краевед Дмитрий Самбикин писал: «…Покровка расположена между горами в красивой местности. Вид на неё с горы, где ныне церковь, прелестный. Верх яра (или лога) в народном предании носит название «Кудеярова»…». Новая церковь была большой, помимо главного алтаря имела предел Рождества Иоанна Крестителя (находился в трапезной храма), и выделялась она своим стилем барокко из всех строений Костёнок.

За 1795 год податное население Костёнок, в 4-ю ревизию состояло из казённых поселян и однодворцов в бывшем городе Костёнске в количестве 1302 человека. За пятую ревизию данные отсутствуют. В Предтеченской слободе по 5-й ревизии – 831 человек, а в Покровской слободе – 735.

Отдельно бы хотелось сказать о воспоминаниях одного из известных уроженцев Костёнок, мемуариста из дворян Алексея Аникеевича Бартенёва (1792 – 1860). Как известно из мемуаров Бартенёва, его род по отцу происходил из курских дворян. Затем, в связи с упразднением стрелецкого войска, многие дети боярские и стрельцы остались без службы и были записаны в крестьяне-однодворцы, в частности, однодворцами стали прадед и дед Бартенёва. Придя к власти, императрица Екатерина Великая разрешила бывшим дворянам восстановить своё дворянство гвардейской службой. Этим разрешением воспользовался отец мемуариста Аникей Бартенёв, который стал служить в Преображенском полку. По матери его род также был связан с Курском. Так, бабушка была выдана замуж за подпоручика С.С. Долженкова, ветреного и беспечного человека. В связи с трудными родами она скончалась, оставив своему никудышному мужу дочку. Но тот «по беспечности своей» оставил дочь на попечение родственникам, а сам уехал подальше в «привольные места» на Дону искать счастья. Купив близ города Костёнска имение, новый владелец стал вести разгульный образ жизни, промотав последние деньги от продажи своего старого имения в Курске. В целом обо всех перипетиях жизни семьи Бартенёва можно почитать в его мемуарах. Поверьте, это того стоит.

Когда матери Бартенёва минуло 13 лет, то его прабабушка, восьмидесятилетняя старушка, выдала внучку замуж за уже упоминавшегося выше Аникея Бартенёва. От разгульного Долженкова, к тому времени уже умершего, осталось имение под Воронежем, единственное, что досталось его дочери, которое решили посетить молодожёны. Вот как об этом пишет сам Алексей Аникеевич: «…Приехав туда, нашли господский двор с большим садом над самой рекой Доном. По приезде на двор 80-летняя бабка поражена была изумлением, увидав, что около дома все притворы окон припёрты были костями. По набожности и старообрядчеству, она, назвав это грехом и соблазном, не прежде согласилась войти во двор, как постаскали со двора эти допотопные древности, ныне редкие: это были слоновые и других допотопных зверей-великанов кости; на другой день приказали вырыть яму поглубже и засыпали их землёй. А проказник дедушка совсем не для греха и соблазна, а так, от нечего делать, и для антика, усмотрев под двором, на берегах реки Дона, огромные кости допотопных животных, тогда бывшие во множестве, из которых были берцовые до 3 аршин, – натаскали их во двор, обставив дом, чтоб задавать страх суеверным бабам, – они, проходя мимо, крестились, а он смеялся!…».

В 1790 году супруги с прабабкой переехали из Курска под Воронеж на постоянное место жительства. Отец автора мемуаров, остался в памяти жителей Костёнок как добрый человек и хороший управленец. Первым делом, чтобы семья не испытывала нужды, он занялся восстановлением костёновского имения. Соседи все его любили и проявляли к Аникею уважение. Именно здесь в Костёнках и родился будущий мемуарист: «…Над самым берегом этой прекрасной реки произошёл я на свет 1792 года, марта 9 числа, как мать моя рассказывала, на рассвете, при первых лучах ясного солнца над безоблачным небом…». Далее автор воспоминаний продолжает: «…Эта река (Дон) ныне от заселения и времени в 60 лет моей памяти много изменилась: берега обнажились, леса, которых тень не давала ветрам уносить из лона её влагу, большею частию истреблены жадностью людей, не знающих меры довольства, или не хотевших поддерживать жизнь в природе…».

В селе на берегах Дона Алексей провёл своё детство, пока его десятилетнего мальчика родители не отвезли в Воронеж учиться. Он с большой любовью вспоминал, как его лелеяли родители, а особенно родная прабабушка. С юмором Алексей Аникеевич вспоминал, как он решил подразнить гусака, а тот «подобно змее злобной» бросился на него и начал щипать. Убегал он и от разъярённого быка, и от чёрной косматой собаки, спасал маленькую сестрёнку от злого коршуна.

Десять дней, которые потрясли археологию

В первой половине XIX столетия село Костёнки ничем не выделялось. С утратой городского статуса, селение превратилось в глухую местность на Дону. Здесь не было заводов, фабрик, торговых лавок, что делало бы его привлекательным. На 1859 год в Костёнках из всего примечательного значилась только одна Покровская церковь при 463 дворах местных жителей. Они, как и прежде, занимались сельским хозяйством. В 1865 – 1867 годах было решено расширить церковь. Появилось ещё два придела в честь святого Василия Великого (по правую сторону рядом с главным алтарём) и пророка Ильи (по левую сторону). Приход имел 138 десятин земли. Прихожан насчитывалось 2170 душ.

Так и были бы Костёнки ничем не приметным селом на Дону, если бы не приезд ранним июньским утром 1879 года учёного-антрополога И.С. Полякова, открывшего миру костёновскую палеолитическую стоянку. Иван Семёнович являлся одним из первых русских антропологов, занимавшихся исследованием палеолита. К приезду в Воронежскую губернию он уже исколесил практически все уголки Российской империи, побывал там, где встречались следы жизнедеятельности древних людей. Конечно же, он читал рассказы Готлиба Гмелина о «слоновьих костях», находимых в Костёнках. Его книга «Путешествие по России для исследования трёх царств естества» пользовалась популярностью среди русских учёных более ста лет. Поэтому, недолго думая, 10 июня 1879 года он прибыл в Воронеж, дабы лично убедится в заметках немецкого натуралиста.

В Воронеже И.С. Поляков начал наводить справки о Костёнках, но кроме уже известной информации, переданной некогда Гмелиным, ничего нового не узнал. А многие и вовсе не слышали о Костёнках, а тем более о находимых там костях. Не получив помощи от воронежской администрации, антрополог вновь обратился к гмелинской книге путешествий, благо, что она находилась в городской публичной библиотеке. Ещё раз внимательно её прочитал и на следующий день отправился в Костёнки. На ночлег остановился в селе Гремячьем.

Добравшись до селения, антрополог и становой пристав собрали в избе сельский сход из местных жителей. Что происходило дальше, описал сам Иван Семёнович: «…После решения разных мирских дел был предложен роковой вопрос о костях. Как и следовало ожидать, ответ на него был получен отрицательный; представители сельского мира стояли на своём даже и тогда, когда пришёл к нам почтенный старец, о. Семён, состоящий в селе священником уже более 35 лет. – «Нет! Нет, – какия кости!…» – «Не видали, нет, – где!..» «Да, вот было…», – начинает один мирянин. – «Да, что было?!» – перебивает его другой, более авторитетный…». Не добившись ничего внятного, И.С. Поляков начал терпеливо ждать тех односельчан, которые всё же ему поведают местные тайны, что в итоге и произошло.

Первым, кто откликнулся на призыв учёного, оказался местный рыбак. Он посоветовал обследовать берега Дона, так как по весне ежегодно вымывалось множество костей. Затем учёному посоветовали обойти так называемый Чекалин овраг, где тоже постоянно находили кости. Обследовав указанные уголки села, исследователь вернулся в свою избу, в которой квартировал. Тут уже его поджидала местная старушка с обломком кости мамонта. Он отблагодарил её финансово за подарок. А уже к вечеру в его избу местные жители принесли больше костей, найденных в Костёнках в разные годы: то при добыче глины, то при копке погребов. И показали, где всё это было обнаружено. Иван Семёнович в течение нескольких дней осмотрел все овраги, лога и ручьи: Чекалин, Покровский и Александровский. Одним из больших скоплений находок являлось, так называемое в народе, Глинище. Но главным центром изучения всё же стал левый берег Покровского ручья, что близ Коноваловой горы. Счастливое стечение обстоятельств помогли Ивану Семёновичу открыть стоянку древнего человека мирового значения.

Местному псаломщику Фёдору Абрамовичу Мануилову, большому любителю пчёл, взбрело в голову выкопать яму для ульев на зиму (амшаник). Поляков, узнав об этом начинании, с радостью вызвался помочь псаломщику. Археолог вспоминал: «…Я вырыл помещение для трудолюбивых насекомых в той самой почве, на которой некогда совершалась жизнь самая своеобразная, самая поучительная. И очень может быть, что пчёлы по многим фактам своего общественного благоустройства превзойдут того человека, который оставил следы своего существования в глубине земли на слое глины, послужившем основанием для их нынешнего жилища». На следующий день Иван Семёнович выкопал не только кости мамонта, но и кремневые орудия труда и охоты, чем доказал общественности, что десятки тысяч лет назад здесь жили и охотились на мамонта люди каменного века. Радости учёного не было предела. Работники, помогавшие Полякову, только восторженно кричали: «Барин, маслы (маслы – в Костёнках и по сей день люди старшего поколения так называют кости) пошли!», «Барин, кремни пошли!». Сосед псаломщика, крестьянин Фокин, увидев, что найдены древности, поведал Полякову, что и у него на участке есть много маслов. Помимо прочего, Иван Семёнович исследовал двор ещё одного местного крестьянина – Григория Шаева. При строительстве погреба снова были обнаружены древние находки. На вопрос, заданный жене Шаева, а не находились ли прежде кремневые орудия? – Поляков как всегда услышал один и тот же ответ: «Не знаю, может и были, да я не смотрела, ведь нам это «не-к-чему».

Именно в Костёнках Иван Семёнович записал местную легенду о древнем звере Индере, лопнувшем из-за того, что решил «перепить Дон». Под зверем учёный понимал мамонта, который остался в легендах и преданиях многих народов. В общем, гостил учёный всего лишь 10 дней, и за это время он смог совершить открытие, прославившее его на весь мир и Костёнки.

После И.С. Полякова в 1881 году в село приехал другой видный деятель науки, антрополог А.И. Кельсиев вместе с художником Н.Н. Гардениным. Ничего нового учёный не обнаружил за исключением того, что местные старухи брали кусочки костей, толкли их в ступе и, перемешав с ладаном, окуривали больных лихорадкой. Замечу, что среди русского крестьянства предметы эпох палеолита, неолита и бронзового века часто наделялись магическими свойствами: будто бы они исцеляли и оберегали. К примеру, «громовые стрелы» – кремневые орудия (наконечники стрел, копий, топоры).

К концу 1880-х годов в Костёнках возросло население до 4348 человек при 688 дворах. В 1887 году в селе открылась первая школа – церковно-приходская. После отмены крепостного права и зарождения капиталистических отношений во многих селениях страны некоторые крестьяне отходили от традиционного сельского хозяйства. Благодаря заводскому и фабричному производству формировался рабочих класс. Там же, где крупных предприятий не было, крестьяне занимались торговлей. Таким коммерческим селом в Воронежской губернии стали Костёнки.

В 1891 году в селе на Дону побывал ещё один известный путешественник и этнограф – Евгений Львович Марков. В своей статье «Древний город Костёнск», опубликованной в журнале «Русский вестник», он писал: «… Костёнск – один из живописнейших уголков этого живописного и величественного берега… Он угнездился по скатам и обрывам двух крутых холмов в глубокой ветвистой пазухе, которая прячется между ними. Церковь его венчает своими крестами высоко поднятую террасу обрывистой горы, слева от долинки, на самом неприступном и самом древнем месте этого древнего города. На верху этой природной крепости до сих пор уцелели вокруг крестьянских гумен валы и кладбище неведомого городища, которое в народе носит имя «Кудеярова городка». Теперешние Костёнки уже не стоят прямо над обрывами Дона, как стоял, по-видимому, древний город Костёнск…». На мой взгляд, приведённые свидетельства Евгения Львовича проливают свет на поиски крепости в настоящее время.

Одним из первых кто начал заниматься коммерцией в Костёнках стал почётный гражданин Аносов (в Костёнках один из логов называется Аносов). Он содержал переправу через Дон, на которой работало 7 человек, находился баркас, паром и две лодки. С ростом населения и торговли Костёнки стали волостным центром и местом пребывания урядника (полицейского).

В 1897 году по всеобщей переписи населения Российской империи в селе проживало более пяти тысяч человек. В этот же год по случаю коронации императора Николая Александровича жители Костёнской волости в знак уважения к государю изготовили за свой счёт икону святых Николая, Александры и Ольги для сельской Покровской церкви.

Известны имена и местной администрации – волостного правления (здание построено в начале XX века, ул. Набережная, 138). Поочерёдно занимали должности волостного старшины Н.Б. Аралов, П.И. Бахметьев, П.И. Чернышов, П.Д. Карманов, С.П. Кораблинов, Д.Г. Латынин и их бессменный писарь Н.В. Безхмельницын.

Как уже отмечалось, многие жители Костёнок стали купцами (коммерсантами). Среди них выделились магазины: вина и водки П.П. Борисова; красных товаров (тканей и фурнитуры) Н.А. Аносова и М.И. Минакова, Н.И. Костина, А.В. Тищенкова; мелочной бакалеи (специи, пряности, сухофрукты) Н.И. Бутырина, В.Г. Бочарова, М.М. Куксова, А.В. и А.И. Бочаровых, Н.А. Басова; бакалеи с продажей табака Е.И. Араловой; мелочная лавка с пекарней Е.А. Якунина; чайные лавки А.Ф. и М.А. Басовых; трактир М.М. Сазонова, мануфактурная А.Е. Сафонова и другие.

В конце XIX – начале XX веков в Костёнскую волость входили: хутор Калганов с 3 дворами, 9 мужчинами и 5 женщинами. Собственно село Костёнки с 889 дворами, 3083 мужчинами, 2840 женщинами. В 1906 году население несколько уменьшилось, произошло это в связи с социально-экономическими проблемами в стране, в частности, с нехваткой земли. В волости находились: сторожка при мосту через реку Дон с одним двором и одним мужчиной; Костёнские выселки (у Погонова озера) с тремя дворами, семью мужчинами и четырьмя женщинами; Костёнская общественная хата для рабочих во время лова рыбы на Дону и озере Погонове с одним двором и одним мужчиной. Располагался фельдшерский пункт, почтовая станция с 4 лошадьми, две школы – церковно-приходская и земская.

В 1905 году на средства земства (уездные и губернские распорядительные и исполнительные органы всесословного самоуправления, введены земской реформой 1864 года) в селе была построена земская школа (здание земской школы сохранилось – сейчас там расположена местная церковь, ул. Протопопова, д. 1а). В школе обучались 50 мальчиков и 10 девочек. К 1914 году её посещали уже более двухсот детей. В церковно-приходской школе училось 24 мальчика и 3 девочки. А через четыре года в селе помимо всего выше перечисленного имелось: паровая мельница, маслобойный завод и три кирпичных завода. В 1912 году в Костёнках произошло ещё одно знаковое событие – открытие монумента императору Александру II (1818-1881). Памятник царю-освободителю в селе был открыт 29 августа на средства местных крестьян. Ими было пожертвовано 166 рублей. Бюст изготовили из цинка в Петрограде на фабрике Э.Э. Новицкого. На 1916 год по переписи в Костёнках насчитывалось 6549 жителей. Было известно и то, что в окрестностях села находились богатые залежи мергеля – сырого материала для изготовления цемента. Местные пейзажи дополняли 10 ветряных мельниц. Действовали и 15 водяных мельниц. Перед революцией в селе проходили три ярмарки – 17 марта, 1 мая и 26 сентября. Часто в Костёнках находят детские глиняные игрушки-свистульки – старооскольские барыни, продаваемые на ярмарках.

25 октября 1917 года совершилась Октябрьская революция. К власти в стране пришла партия большевиков. Революция полностью изменила страну и общество. Село Костёнки вступило на новую ступень истории.

Устаревшие слова, выражения,

записанные Р.Р. Солопенко от Р.И. Юрьевой в селе Костёнки в 2025 году

Абапала – около сарая (хлева)

Беду делать – увозить телегу, обмазать дёгтем двери (куролесить)

Блатовали – дружили

Бодулыжки – ветки, палки

Манежуть – тянут время

Маслы – кости

Може – может

Не дурно – хорошо

Сымали – сняли

Стрепать – делать

Кажный – каждый

Яр – овраг

Клетка – кладовая

Идейта – где то

Замудовал – замучил

Нехай – пускай

Тякей – такой

Использованные источники и литература

Археология Центрального Черноземья (Дон). – Воронеж: Научная книга, 2022.

Вейнберг Л.Б. Материалы по истории Воронежской и соседних губерний. Древние акты XVII столетия. Выпуски 1-16. – Воронеж: Типолитография Губернского правления, 1885-1889.

Гмелин С.Г. Путешествие по России для исследования трёх царств естества. В 3 томах (4 книгах). – СПб.: Императорская Академия наук, 1777-1785.

Глазьев В.Н. Переписная книга Воронежского уезда 1646 г. как исторический источник. – Воронеж: ВГУ, 1998.

Валуйский А.Г. Костёнки. Край Воронежский 1642-2012. – Воронеж: Новый взгляд, 2011.

Воронеж в воспоминаниях и письмах современников. XIX – первая треть XX века. Публикация, предисловие и комментарии А.Н. Акиньшина. – Воронеж: Центрально-Чернозёмное книжное издательство, 2025.

Воронежский край XVIII века в описаниях современников. – Воронеж: Центрально-чернозёмное книжное издательство, 1992. – Воронеж: Издательство Воронежского университета, 1976.

Воронежский край с древнейших времён до конца XVII века.

Воронежский край в XVIII веке. Документы и материалы по истории края. – Воронеж: Издательство Воронежского университета, 1980.

Загоровский В.П. Белгородская черта. – Воронеж: Издательство Воронежского университета, 1969.

Загоровский В.П. Историческая топонимика Воронежского края. – Воронеж: Издательство Воронежского университета, 1973.

Ефименко П.П. Костёнки I. М.-Л.: Издательство Академии Наук СССР, 1958.

Комолов Н.А. «Город стоит в лощине, деревянный…»: очерк истории Костёнска от Филимона Катасонова до Екатерины Великой. – Воронеж: Центрально-Чернозёмное книжное издательство, 2016.

Поляков И.С. Антропологическая поездка в Центральную и Восточную Россию. – СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1880.

Прохоров В.А. Вся Воронежская земля. – Воронеж: Центрально-чернозёмное книжное издательство,1973.

Россия: полное географическое описание нашего отечества. Настольная и дорожная книга для русских людей. Том 2. – СПб.: Издательство А.Ф. Дервиена, 1902.

Архимандрит Дмитрий (Самбикин). Очерк постепенного населения Воронежской губернии. – Воронеж: типография В.И. Исаева, 1886.

Архимандрит Дмитрий (Самбикин). Хронологический указатель церквей в Воронежской епархии (1586-1886 гг.). – Воронеж: типография В.И. Исаева, 1886.

Архимандрит Дмитрий (Самбикин). Указатель храмовых празднеств в Воронежской епархии. Выпуски 1-4. – Воронеж: типография В.И. Исаева, 1884-1886.

Периодические издания

Акиньшин А.Н., Киреев Д.Ф. Податное население Воронежского наместничества по данным пятой ревизии // Из истории Воронежского края. Выпуск 27. – Воронеж: Центрально-Чернозёмное книжное издательство, 2022.

Акиньшин А.Н. Бартенёв А.А. Жизнь и воспоминания одного дворянина // Из истории Воронежского края. Выпуск 17. – Воронеж: Центрально-Чернозёмное книжное издательство, 2022.

Воронежская старина. Выпуски 1-14. – Воронеж: Типо-Литография В.И. Исаева и Типо-Литография Товарищества Н. Кравцов и К. 1902-1916.

Воронежская губерния: список населённых мест по сведениям 1859 года. – СПб.: Издательство Центрального статистического комитета Министерства внутренних дел, 1859.

Воронежские губернские ведомости. 1848, № 5.

Воронежские епархиальные ведомости. 1866, № 1; 1876, №№7,10; 1901, № 22; 1902, №№7,8.

Воронежская область. Районы и города. Экономическо-статистический справочник. – Воронеж, 1937.

Населённые места Воронежской губернии. Справочная книга. – Воронеж: Типо-Литография В.И. Исаева, 1900.

Марков Е.Л. Древний город Костёнск // Русский вестник, № 12. – СПб.: Общественная польза, 1891.

Памятные книжки Воронежской губернии. 1856-1916 годы. – Воронеж: Типография Губернского правления, 1856-1916.

Солопенко Р.Р., Коровин В.Ю. Таинственные кости: представления воронежских крестьян о древних ископаемых // Афанасьевский сборник. Материалы и исследования. Выпуск 18. – Воронеж: Научная книга, 2024.

Сведения о населённых местах Воронежской губернии. – Воронеж: Типо-Литография Губернского правления, 1906.

На фото:

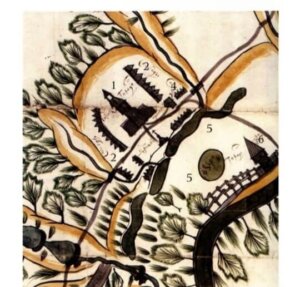

- Чертёж города Костёнска. Вторая половина XVII века. РГАДА

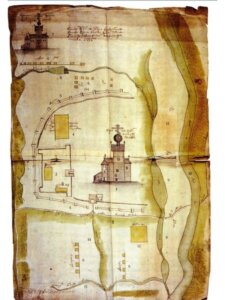

- Чертёж города Костёнска. 1722 год. РГВИА

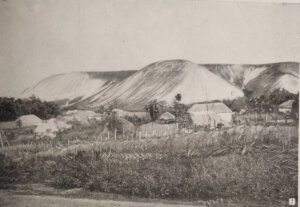

- Костёнки общий вид. 1930-е годы

- Костёнки. Углянка. Современный вид

Руслан Солопенко, историк-краевед (г. Воронеж)