В ЧАСТУШКЕ ЖИВЕТ ДУША НАРОДА

- 30.01.2025

Зарождение своеобразного фольклора «с картинками» происходило с давних времён. Частушка, как и пословица, – одна из форм народного поэтического творчества. Она всегда приодета в ритмическое изречение и редко когда, если она подлинно народная, содержит нравоучения или дидактику. И сказка, и присказка не противятся ни академической филологии, ни изучению: до нашего времени дожили даже и неравноценные, часто не исконные, нередко вторичные, и третьего разряда, искалеченные, переиначенные – изустные строфы. Таким «досочинением» и надуманностью изобилуют многие нынешние сборники-«частушечники». Хорошо, если этакая правка не застит вымысел, установку на шутку, но, главное, не стирает насущное переживание, волнение. Актуальность и задиристость, мягкий юмор и острое словцо в неповторимой интонации – вот верные и характерные черты настоящей подлинной русской частушки.

Пословицы, и поговорки изучены сегодня гораздо тщательнее, чем в те давние времена, а вот частушки – этот рифмованный фольклор – требуют изучения и даже особого прочтения, и собирания тоже – многое упущено, но не безвозвратно. Иначе или забудутся, или уйдут совсем.

Фольклорист, чуткий к слову Г.Л. Пермяков, классифицировал множество пословиц, разложил их «по полочкам». Например, кто теперь восстановит тот народный сказочно-неповторимый слог «зазыва́л»? А ведь они так умели продать товар и так пошутить, что покупателю, даже если он «остался с носом», только и в пору было что хохотать над самим собой, над своей неловкостью и легковерностью: «Не зевай, Фомка, на то и ярмарка».

Давно разобран «умный» фольклор от писателей из народа, шуточные экспромты даровитых и не очень. Например, описан А.И. Куприным случай посещения светского салона, когда он и И.А. Бунин пришли в урочный час и ждали, не могли дождаться послепасхального стола и закуски. Дело было накануне Пасхи, и они были приглашены на разговение к Варваре Константиновне Харкевич. В храме на ночную службу не пошли. По воспоминаниям самого Бунина, они с Куприным, наевшись одни и раньше хозяев и гостей, тут же стали составлять свой «писательский» фольклор – в благодарность за угощение в отсутствие хозяйки. Возможно, бывало и такое в прежних литературных салонах. В.К. Харкевич впоследствии вышила написанное стихотворение на скатерти как послание, адресованное ей обожаемыми писателями-классиками, которые и сочинили сей «фольклор» на свой лад. Держала она салон давно, кормила и поила именитых литераторов, музыкантов, но такой смелости, граничащей с неотёсанностью, не знала, не чаяла. И вот, придя с ночного пасхального богослужения, нашла богато накрытый стол, за которым уже разговелись Бунин и Куприн, и постаралась не обидеться.

В извинение два именитых писателя сочинили и накарябали на скатерти следующее:

В столовой у Варвары

Константиновны

Накрыт был стол отменно-

Длинный.

Была тут ветчина, индейка, сыр,

Сардинки –

И вдруг ото всего ни крошки,

Ни соринки:

Все думали, что это крокодил,

А это Бунин в гости приходил.

Из книги «Жизнь Бунина» В.Н. Муромцевой-Буниной)

Это творение, как видим, составлено в подражание «раёшникам». Раёшные стихи в ту пору были в моде. Гиляровский в книге «Москва и москвичи» в главе «Хитровка» рассказывает о литераторе, которого выслали из Москвы за ядовитый фельетон «Раёшник»: «Пожалте сюда, поглядите-ка,/ хитра купецкая политика./ Не хлыщ, не франт, а мильонщик-фабрикант,/ попить-погулять охочий/ на каторжный труд, на рабочий… А народ-то фабричный,/ ко всякой беде привычный,/ кости да кожа, да испитая рожа./ Плохая кормёжка да рваная одёжка./ И подводит живот да бока/ у рабочего паренька…/ А в городе хозяин вроде как граф,/ на пользу ему и штраф,/ да на прибыль и провизия, – кругом, значит, в ремизе я…/ Лучше некуда!».

«Раёк» – сатира и балагурство… Не здесь ли начало и верлибра со смежными рифмами, да и новаторство Бурлюка, которое подхватил и развил Маяковский, – не отсюда ли? Раёшным стихом написана вся сказка Пушкина «О попе и работнике его Балде».

Исследованы и забавные анекдоты в том же стиле. Имена исследователей останутся, анекдоты забудут. Частушки же сельские, глубинные – игровые, плясовые, припевки, соборные – кто из писателей брался изучать? Помним и Г.И. Успенского, и брата его Николая. Кочевая цыганская жизнь сгубила Николая Успенского – ничего не успел. На талант надеялся, а ушёл рано, страшно ушёл. А частушками, стихами народными и жил, и зарабатывал, и от себя не добавлял – так они и остались, непричёсанные. Он ушёл, а жизнь продолжилась.

Прибаутки, свадебные, дразнилки, городские песни. Афористичность, неожиданность рифм, образов и метафор… Это не сочинения классиков о пасхальном столе, порушенном аппетитами писателей. Народные частушки и песни – глубоки, часто трагичны. Они «коряво» выстроены, но эта «корявость» лишь увеличивает их цену, подчёркивает их подлинность и естественность. Сбои ритма и рифмы – как соринки из родника с чистой ключевой водой – огрехи лишь подтверждают достоинства.

Вот как о частушке говорится в умной книге по фольклору: «…им присуща «неожиданность метафор и рифм, напевно-речитативный тип мелодики, импровизация на основе устойчивых музыкальных форм».

Вопреки всякому здравому смыслу принято считать официально, что частушка сравнительно молода. Родилась будто бы в середине XIX века «в мужской среде» и наибольшее развитие получила после становления советской власти. Предшественниками её были игровые и плясовые песни, которые в народе называли «частыми».

Втолковывает нам «Википедия» (да можно ли верить ей?): «Первоначально частушку не признавали за художественный жанр народного творчества, считали, что она испортит и погубит народную песню. Резко по этому поводу Ф.И. Шаляпин высказывался. В.И. Белов в своей книге «Лад» приводит слова Федора Ивановича: «Что случилось с ним (с народом)? Что он песни забыл и запел эту частушку, эту удручающую, невыносимо бездарную пошлость? Это проклятая немецкая гармошка, которую с такой любовью держит под мышкой какой-нибудь рабочий в день отдыха? Этого объяснить не могу. Знаю только одно, что эта частушка – не песня, а соро́ка, и даже не натуральная, раскрашенная. А как хорошо пели!.. Пели в поле, на речке, в лесах, в избах, за лучиной…» Во многом так, хотя не во всём прав Федор Иванович, но отгадка проста: не с его орга́ном голосовым и статью «частить» и плясать. Масштаб шаляпинский не тот – крупноват. Оттого ему и обидно.

Пели долгие, хорошие русские песни, это правда. И как пели… Я и сам, хоть мальцом ещё был, помню, как переправлялся через Мокшу-реку на плоту в луга на косовицу. Тянули крепкую толстую проволоку. На плоту стояли телеги, иногда и немало народу, даже машины-грузовики. Но и тогда – на покос ли, с покоса ли, с заготовки дров, когда дело было сделано, или с лугов переправлялись, – вдруг выскакивал какой-нибудь подвыпивший разухабистый мужик и, крепко топнув сапогом с подковкой в бревно плота (а тянули-переправлялись долго, Мо́кша была широка в ту пору), вдруг вскрикивал:

Оп-па! Асса́!

Половина – колбаса,

Остальное яйца!

Ему вторили, дурачась, бодрились уставшие мужики и бабы. На плоту и в клубе, на становище совхозном, да мало ли где – видел, слышал не раз самородные концерты, плясовые, хоровые. Кто знает, не отзвук ли здесь тоскующего сердца, не припев ли всё той же протяжной, зазывной, жалостливой, бесконечной русской песни, не «охвостья» ли её.

А вот про то, как некие Полиграфы Полиграфовичи, ожившие персонажи прозы М.А. Булгакова, «расшифровывая» частушку, так выставляли народный характер, как выгодно было только им, – про то нигде не прочитаешь. При Советской власти утверждали эти деятели из агитпропа одно, сегодня утверждают совсем другое, противоположное. При власти Советов они докладывали вовремя на «частушечников» из народа, зная наверняка, какую судьбу готовят они им, сказителям, своими докладами. А во времена звероватого нынешнего капитализма, пришедшего на смену развитому социализму, сами стали прославлять матерщину «как норму русского языка». Поразительное свойство это – мимикрия хамелеонов…

Но и того мало: насаждая частушки «про политику», «про Сталина», о появлении которых прежде «стучали» в высокие кабинеты, теперь облечённые полномочиями типы эти, прилипалы «при культуре», стали пробовать досочинять – тем окончательно частушку убивая, дискредитируя, изгадив её. «А что мудрёного, легко», – так им кажется. Не тут-то было: они бездарны, не получается, запа́л не тот. Тогда решили хоть оплевать частушки, наподобие того, как пытаются и сегодня оплевать идею социализма, оплевать достижения империи СССР. Цель же одна: «целясь будто бы в коммунизм», метнуть камень так, чтобы попасть непременно в народ, попытаться «скомпрометировать страну проживания». И не в какой-нибудь народ «многонациональный», а угодить именно в русский народ, потому что «не идентифицируют» себя и судьбу с «этим народом». Полиграфы эти, начальники «подотделов», пристроившиеся «при культуре», ротастые, животастые, искорёженные бездельем, с нежными нерабочими руками – «болты болтают» едва ли не на каждом канале TV.

От этих «начподотделов» была с семнадцатого года прошлого века и остаётся угроза нешуточная, и не только богатым купцам да дворянам, а и рабочим, и крестьянам – вспомним ту же Хитровку Л. Толстого, «дно» М. Горького. Не по злобе́ ли, удручённые несправедливостью и классовой дисгармонией, пели с вызовом нищие работяги, с «двойным» смыслом:

Эх, яблочко, моё спелое!

А вот барышня идёт, кожа белая.

Кожа белая, а шуба ценная,

Если дашь чаво, будешь целая!

По правде сермяжной всегда тоскует русское сердце, если закипает кровь при малейшей несправедливости – то вы русский, разумеется.

Горькая, саркастическая тараторка «под размер частый» би́ла и тогда, бьёт и теперь нао́тмашь, – и кому-кому только не доставалось от частушки. Всё становилось темой для народных припевок: война, измены и, конечно, любовь. Да ещё какая, чистая, горячая, нежная…

Балалаечка буни́т,

Пойду милого будить,

А если не добужусь,

На сонного нагляжусь!

«Буни́т, буни́т» балалаечка, а друг сердешный спит ввечеру, ни сном, ни духом не чает, что милая ждёт уже его на посиделки. Ах, любовь, любовь… И ревность, и бедность, конечно, и в пору возникновения частушек – крайняя, и впоследствии, когда «политический зачёс милого – был как у Ворошилова». Но нередко, конечно, – о голоде, о нищете. И едва ли не весь Бунин, едва ли не весь Горький – о том же, и не только они, и не случайно. Лошадёнка – одна на три, на пять, иногда на семь дворов одна, и это в селе, «безлошадные» хозяйства. Помню сам времена, когда выпросить лошадёнку у бригадира колхоза-совхоза было большой проблемой. Да что там, в семидесятых прошлого века соха, своя, частная, свойская, была наверняка разве что у кузнеца или крепкого хозяина, и чтобы взять её, выпросить – самогон с собой брали и сальца, с поклоном к хозяину шли:

Бригадир, бригадир,

Лохматая шапка.

Кто бутылку поднесёт,

Тому и лошадка.

Частушки были всякие, иные – даже выбивали слезу, иные смешили. И как только не называли частушку по великой беспредельной «Рассеюшке», вспомним: пригудки, припевки, страдания, сбирушки, прибаски, завлекаши, нескладёхи, скоморошина, тараторка, проходная, мотáни и страдания, и семёновны…

«Частушки зависят от их содержания, – строго напоминают исследователи-схоластики, – и по содержательности их – цитируются, группируются». Зная это, и привратники искусства-сочинительства, и близорукие исполнители сегодня сколько навыдумывали близнецов, призрачных и ломаных теней настоящих частушек. Этих двойников народных распевов: негодных, невкусных. Сколько бессмысленных частушек сложили в некие частушечные «песни о современности» – ни цвета, ни запаха, пошлость, а не песни. А ведь они под частушку рядятся, часто слышим это «ни о чём»:

Ты морячка – я моряк,

Ты рыбачка – я рыбак.

Ты на суше, я на море,

Мы не встретимся никак.

Вот и всё «содержание», плоское, бескрылое. К какому «типу» отнести такую «частушку»? Как и на какие подгруппы поделить их, не придумаешь сразу – такие они бесталанные: поперёк торчат, мешают природной правде. Мелкотемье, безвкусица – вот что такое частушка от «интеллигенции», от «начподотделов» в «лепенька́х» и при галстуке-гаврилке. А ведь сколько истинно народных частушек свойских, всяких выделено и любовно обозначено знающими людьми – профессорами, филологами, влюблёнными в народ, фольклористами. Повторяю, «лирические», «плясовые», «страдания», «семёновны», «мотани» – много…

Ах, Семёновна,

Сидит на лесенке,

Делать нечего,

Поёт песенки…

Это вступление, и дальше шли «семёновны» чередой, одна другой забавней. Тó ещё содержание, не в пример «морякам и морячкам». Тем более не от скуки эти «семёновны» и «мотани», не для славы и не для денег сложены, безымянные, всё о наболевшем. И не однообразны, и не пустопорожни по смыслу, пример:

Я Мотаню размотаю

И закину за поветь:

Перестань, моя Мотаня,

Перед Пасхою говеть!

И здесь всё понятно: дело молодое, накипело, натерпелся муж от постов строгих. Причина проста, «супрýжница», как говорили в деревне, «строга». И время здесь явно отражено, река жизни из двадцатых: свобода полов и внедряемая неприязнь к церкви, злая ирония. Взыграло ретиво́е, проникло и в частушку. И когда представишь то время и любовь, сравниваемую со «стаканом воды», обязанности комсомолок перед комсомольцами не томить отказами, то понятнее и частушка: она из эпохи, очевидно, всякого рода троцких или хрущёвской поры.

Постились на Руси крепко, особенно женщины. Были примером мужьям-мужикам в исполнении церковных правил и зачастую приводили в храм мужей именно они, «белые платочки», деятельные в деле спасения собственной и, конечно, «мужней» души. Других, тех, которые в храм не вошли, такая «ревность не по разуму» жены раздражала нестерпимо. Отсюда, от поста, и частушка.

В деревне рязанской, в Смирновке, на Страстной зашёл в гости. Сестра троюродная по случаю моего приезда (хоть и родня дальняя, «седьмая вода на киселе») выставила на стол пряники постные, квас на обрáте. Сама пьёт чай пустой, жидкий и без сахара. На мою попытку подсластить ей чаёк отвечала так: «Да чтобы я с сахаром, да ещё на Страстной? Жди́тя, не дождётесь… Моего Христа распяли, а я буду сладенькое есть?!» Вот откуда они – и Мотани, и Семёновны, не на пустом месте появились, схвачены они, пропеты на гармонях, балалайках, а, главное, выстраданы.

Так о чём же песни-частушки? Всё об одном, всё о том же: о жизни, о любви. Границы между юмором-шуткой и печалью размыты, и распущены, как краски-акварельки, и смешаны – один цвет в другой переходит, глазу и не заметить. Порой переливы фольклора только слухом чутким, скорее, сердцем ощущаешь.

Нельзя умолчать и о том, как испортили русский дух канавушек-распевок, навыдумывали наносного, нелепого, сколько изменили, вне исторического контекста вывели, словом, профанировали частушку бывшие партагитаторы «от культуры», хамелеоны от политпропа.

Вот она, эта «особенность» таких чиновников «от культуры»: теперь они «переобулись в воздухе», а внутри – всё те же.

Знаем Ленина заветы:

Кулаки, попы – наш враг.

Призовёт их всех к ответу

Большевистский красный флаг.

Помнится, Шукшин спародировал в фильме «Калина красная», дал «лубок» «под русский хоровод». Малорослый, в русской косоворотке солист и плясун в захудалом третьеразрядном сельском ДК с платочком в руке руководил и вёл программу – и удерживал зал. Теперь даже и такой лубок потерян начисто. Но лубок этот русской песни и танца был позолоченным, пусть иногда и сусального золота – и был всё-таки интересен. Теперь только понимаем, поняли, и до́рого стало. Всё по той же пословице: «Что имеем – не храним, потерявши – плачем».

Конечно, частушка вовсе не то, что «бывальщина», и не то, что распространенные изустно песни «с перцем», не стародавние дворянские шутки, в том числе и в барковском духе. Не о том речь: во всём нужна мера и такт. Эти «изделия» были в своё время необычайно популярны, хоть в советскую пору отсутствовала статья за матерные песни в Уголовном кодексе, за такие «шлягеры» в стихах и в прозе. Но преследования были, просто вменяли иное, а, по сути, сажали за то, что «шансонье» «мельчили» публику, портили нравы. Существовали гласные и негласные запреты и способы притеснения для отщепенцев-похабников. Кстати, «смотрящими» по подсудности за такие «творения» были в основном они же, полиграфы-полиграфовичи. Даже у Василия Качалова звучат так называемые поэмы, песни «скабрезного» содержания. Частушка же, как это ни странно, не противостоит и вовсе даже не мешает, как полагал В.И. Белов, истинной душевной песне, просто они параллельны, не соприкасаются. Они разные, многоразличные.

И всё же почему все эти куплеты и эпиграммы «с картинками» так необыкновенно легко запоминаются? Есть ли и впрямь здесь какая-то сермяжная правда? В самом деле, слово обращено к сердцу читателя, и оно дорого: слово-образ, слово-представление, мудрое и опытное. Матерная же брань, озвученная, а тем более выложенная на листе, напрямую обращается к чувству, минуя сердечные вехи. То есть, именно и только к страсти обращается. А страстями управляет – известно кто…

Но частушка народная, если она истинно народная, всегда обходит зигзаги страстей: юмор и душа – вот верные признаки хорошей умной частушки, за то и любит её народ.

Помню, не однажды приходил я по приглашению Николая Старшинóва в его Безбожный переулок (тогда могли и так назвать, теперь – Протопоповский) поговорить о русской частушке. Поэт-фронтовик, он помнил их бесчисленное множество. Пел, наигрывал негромко на гармонике в квартире своей – частушки «от работниц колбасного цеха» и частушки о тёщах. Выпить рюмку он отказывался наотрез, да это было бы и лишним, а курил часто и наспех, глубоко затягиваясь и с дымом, выдыхаемым изо рта и из ноздрей одновременно, как у Змея Горыныча. И петь хватался тотчас, если вдруг вспоминал новую. Помню и сегодня эти незабываемые спектакли Старшинова. Иногда он морщился от боли в ноге (ранен был на фронте в Великую Отечественную) и при нашем споре иногда вдруг постанывал. Курить ему и по ранению запрещали врачи, но отстать от этой привычки никак не получалось. Кашляя в дыму, что «стоял коромыслом», щурясь то ли от боли в ноге, то ли от дыма сигареты, и всё же глубоко, до дна лёгких затягиваясь в перерывах между беседой и частушкой, пел он под гармонь и балагурил.

Гармоника была старенькая, двухрядная «венка» ручной работы с двенадцатью басовыми кнопками на левой корпусной клавиатуре, с потёртыми расхлябанными ремнями, видавшая виды, на правой – с изразцом-вензелем. Частушки с едким юморком, самые забористые порой. Годы были трудные, девяностые. Сам гармонист невысок, с тёмными пятнами на смуглом лице, на скулах. Хотелось и не однажды в ту трудную пору «упрекнуть времена», «которые не выбирают». Полагаю, что он ответил бы так: «…Или нечего есть-обуть-одеть – а, студент? (А я был тогда студентом Литинститута). В санатории живёшь. Я такое видывал, в штыковые ходил…» Так, пожалуй, и случилось бы.

Старшее наше фронтовое поколение видело и пережило многое, понимало больше, чем мы, «студенты прохладной жизни». Но, конечно, обидней и тяжелей им было, чем нам. Здесь тоже всё понятно: и возраст, и жизнь, вся, до старости, прошла ради страны, для родины.

Иногда дверь в комнату открывалась, супруга ласково напоминала нам, чтобы потише шумели: «Нико-ла-аша!..» Он тотчас спохватывался и торопился прощаться. Супруга, тоже жуково-чёрная, смуглая, нестарая ещё женщина редкой красоты, такта и обаяния, с непритворной кротостью смотрела, как я поспешно собираюсь на выход. Обида за прерванную беседу? Что до обиды – то не было её никогда.

Шёл в одиночестве от Безбожного переулка к метро «Проспект Мира» и вспоминал его стихотворения. Особенно стихи военных лет. Последних лет, как оказалось. Стихотворение «Ванька мокрый», «А мне теперь всего желанней…» и другие. Поторопился он напечатать три томика частушек в издательстве «Столица» в Москве, что обреталось недалеко от Нового Арбата, всегда жалел, что частушки «как они есть» тоже попали в сборники. Переживал и сомневался, горевал даже и о том, что позволил себе сгоряча и наспех напечатать частушки «с картинками» – всю оставшуюся жизнь стыдился мата.

– Знаешь, какие мне письма пишут, как упрекают: «Как Вы, фронтовик, могли такое?..» Да я и сам всё понимаю, но сделанного не вернёшь. Мóрок какой-то, задурили «свободой». Это хорошо, что в твоих папках, Василий, нет частушек и стихотворений похабных. Молодец, этого и держись. Русский народ скромен, застенчив. Народ не стоит превозносить особенно, но и позволять принижать его, народа, достоинства не позволяй никогда, тебе ещё жить…

– Застенчив? Народ? – пытался противоречить я. – А Астафьев не с матом пишет? На День Победы – один, в тайге, сам с собой наедине. И с какой обидой на мир Божий, на жизнь, на людей… А повесть его, та, где на вилы поднимают… К плахе прикалывают.

Сказал – и осёкся. Речь-то шла у нас о частушках.

«Есть и частушки такие, что как на вилы – так они остры»,– всё ещё прищуриваясь от дыма сигареты, отшутился Старшинов.

Такова правда. А на тот момент, может быть, и его самого, фронтовика Старшинова, время 90-х как на вилах поднимало. То, за что воевал, едва ли не всё порушено. А еще возраст, болезни… И разве не болело сердце у него по погибшей добровольно первой супруге Юлии Друниной, не вынесшей горбачёвских «перемен»?! И по друзьям-фронтовикам… Он, несомненно, сознавал вполне, к чему приведет начинавшаяся уже тогда в Москве и во всей России разруха… Единственной отдушиной, быть может, на тот момент были Старшинову эти русские частушки, их игра, их мозаика.

Читать или не читать народные частушки – дело каждого в отдельности. В том же издательстве «Столица» (приличном, казалось бы, издательстве) услышал через несколько дней: «Знаешь, выпустили Баркова – нарасхват. Словарь матерных слов – нарасхват. Истинно: мы о народе нашем ничего не знаем». – «Вот времена настали: «Луку Мудищева» напечатали и памятник ему, Луке этому самому, пытались поставить, да ещё в Питере…»

Многие не замечают, не понимают, не желают понимать, что «элита» теперешняя – во многом не та, что прежде была. И появится ли вообще подлинная элита хотя бы лет через сто – тоже вопрос не праздный.

Защищает нас пока, может быть, сиротливая, озорная и милостивая русская частушка, русская простота, отходчивость и незлопамятность. Спели, сплясали, душу отвели, и на том забылось, кажется, всё бесплодное, немощно-ироничное, навязчиво-агрессивное и разрушительное в современном «культурном процессе». Защищает нас добрый юмор и сердечность частушки, в которой живет душа народа.

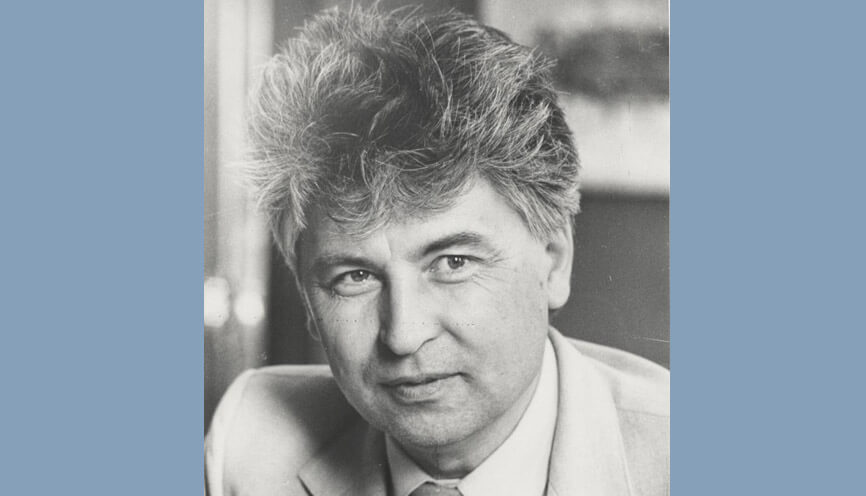

Василий Киляков, член Союза писателей России (г. Электросталь, Московская область)