«ПРОТИВИТЬСЯ ЗЛУ …» К 155-летию со дня рождения А.М. Горького

- 11.05.2023

Когда-то Лев Николаевич Толстой сказал М. Горькому: «Вы хорошо рассказываете – своими словами, крепко, не книжно». Яснополянский мудрец, слушавший на своем веку десятки умных, талантливых, начитанных людей, цепко выделил в речи молодого писателя главное, характерное. Когда читаешь рассказы Горького конца девятнадцатого – начала двадцатого веков, то ощущаешь даже на фоне творений великих классиков не только свежесть языка и интонации. Иные пласты жизни, иные герои, иное дыхание времени – все необычно у автора повествований «Коновалов», «Супруги Орловы», «Трое», «Двадцать шесть и одна».

Это своеобразие художественного письма М. Горького резко бросается в глаза и при знакомстве с его драматургией. Уже первая пьеса писателя «Мещане» рядом с драмами и комедиями А. Островского, А. Сухово-Кобылина и А. Чехова открывается как особый материк, принадлежащий именно Горькому. Он увидел в жизни то, что не замечалось другими авторами, – из отмирающего и нарождающегося, из цепляющегося всеми силами за родную почву и нового, только всходящего из нее, из терпящего поражение и побеждающего в схватке за будущее.

О пьесах Горького, как и о его прозе, много спорили. О «Мещанах», например, толки были самые противоречивые. А. Чехов считал, что автор «первый в России и вообще в свете заговорил с презрением и отвращением о мещанстве и заговорил именно как раз в то время, когда общество было подготовлено к протесту». Л. Андреев, наоборот, утверждал, что старик Бессеменов и его жена Акулина Ивановна – это представители давнего и уже отживающего мещанства; они, собственно, не новые герои нашей литературы и уже не опасные для будущей жизни. Опасней последыши, их дети Петр и Татьяна. Что же касается того нового, что увидел в русском быте Горький, так это, по мнению Андреева, молодые люди, появившиеся в вековых недрах мещанства, и прежде всего, Нил, машинист на железной дороге, воспитанник Бессеменова. «Пусть носители иного, свободного начала жизни еще не в силах победить мещанство, – писал Андреев, – они во всяком случае добились уже многого: они сумели отравить ему существование». Критик Н. Михайловский утверждал, что и Нил – герой вовсе не новый на сцене, и мещанство, как его представляет Горький, дано не отчетливо. О. Книппер, актриса Московского художественного театра, где впервые была поставлена пьеса, в письме к Чехову высказала тот же взгляд на главного персонажа «Мещан»: Нил – «самый обыкновенный рабочий, каких тысячи на Западе», он если и стремится к свободе, «то к свободе в буржуазном смысле». Мы не приводим других мнений – от весьма субъективных до парадоксальных, вроде того, что мещанская семья Бессеменова – из тех же замоскворецких семей, что были выведены в пьесах Островского, а Нил – это «душой и стремлениями мещанин».

Сегодня, век спустя, пьеса Горького привлекает страстью, с которой отвергаются мещанский уклад, мещанское счастье, мещанская духовная затхлость; неукротимым порывом к иной жизни – распахнутой, освежающей душу, преображающей мир, где так не хватает света. Ведь это же почти чудо, что в нынешней России опять, как некое откровение, звучат слова Нила, так близкие нам:

«Нет, Петруха, нет! Жить, – даже и не будучи влюбленным, – славное занятие! Ездить на скверных паровозах осенними ночами, под дождем и ветром… или зимою… в метель, когда вокруг тебя – нет пространства, все на земле закрыто тьмой, завалено снегом, – утомительно ездить в такую пору, трудно… опасно, если хочешь! – и все же в этом есть своя прелесть! Все-таки есть! В одном не вижу ничего приятного, – в том, что мною и другими честными людями командуют свиньи, дураки, воры… Но жизнь –не вся за ними! Они пройдут, исчезнут, как исчезают нарывы на здоровом теле. Нет такого расписания движения, которое бы не изменялось!..

П е т р. Не раз я слышал эти речи. Посмотрим, как тебе ответит жизнь на них!

Н и л. Я заставлю ее ответить так, как захочу. Ты – не стращай меня! Я ближе и лучше тебя знаю, что жизнь – тяжела, что порою она омерзительно жестока, что разнузданная грубая сила жмет и давит человека, я знаю это, – и это мне не нравится, возмущает меня! Я этого порядка – не хочу! Я знаю, что жизнь – дело серьезное, но неустроенное… что она потребует для своего устройства все силы и способности мои. Я знаю и то, что я – не богатырь, а просто – честный, здоровый человек, и все-таки говорю: ничего! Наша возьмет! И я на все средства души моей удовлетворю мое желание вмешаться в самую гущу жизни… месить ее и так и эдак… тому — помешать, этому — помочь… вот в чем радость жизни!».

Кажется удивительным, как по-разному, с разных сторон смотрели на свою эпоху, на людей этой эпохи великие писатели, создавшие произведения в одни и те же годы. Чеховские «три сестры» в начале двадцатого века мечтают вернуться из провинциального города в Москву, где, как им кажется, их ждет настоящая жизнь; там они раскроют свои способности, будут полезны людям. И этих милых, честных, интеллигентных людей понимаешь: если здесь, в провинции, их ежедневная работа, благородные помыслы уходят в песок, то должны же в большом культурном городе найтись их единомышленники, соратники и должны же их совместные усилия изменить монотонную, серую, недостойную человека русскую жизнь? Чехов и сам был из числа таких деятелей. Странно было бы ему и его героям уповать на революцию, социальные потрясения в своем стремлении перестроить на разумных началах отечественное бытие.

Не таков Горький и его герои. Писатель из низов, Алексей Максимович увидел в окружающем мире других соотечественников, тоже недовольных средой, социальными порядками, всем устройством жизни в родных пенатах. Они – из рабочего люда. Эти решительней, нетерпеливей, безжалостней к рутине быта. Однако и их можно понять: они больше страдают от несправедливости, они придавленней, забитей, и если лучшие, талантливые из них воспрянули, подняли головы, обрели надежду и решимость изменить жизнь под родным кровом, то кто бросит в них камень? Такие, как Нил, заставляли бродить молодые умы. В разговоре с Татьяной, дочерью Бессеменова, Нил определил разницу между мещанскими отпрысками и детьми своего решительного сословия:

«…Я жить люблю, люблю шум, работу, веселых, простых людей! А вы разве живете? Так как-то слоняетесь около жизни и по неизвестной причине стонете да жалуетесь… на кого, почему, для чего? Непонятно.

Т а т ь я н а. Ты не понимаешь?

Н и л. То-то нет! Когда человеку лежать на одном боку неудобно – он перевертывается на другой, а когда ему жить неудобно – он только жалуется… А ты сделай усилие – перевернись!».

Разумеется, «перевернуть» жизнь трудней и болезненней, чем перевернуться человеку на другой бок. Но, читая упомянутую пьесу А. Чехова и «Мещан» М. Горького, современник писателей (если он тоже чувствовал ущербность жизни) мог подумать: а почему бы героям-интеллигентам одного автора не соединить усилия с героями-пролетариями другого, чтобы изменить Россию? Они бы пришли к согласию, потому что горьковские Нилы напоминали мастеровитого строителя нового дома, а чеховские «три сестры» – устроительниц разумного быта в нем.

* * *

Думаю, читатель заметит ту черту русской классики, которая привлекает и в пьесах Горького. Писатель внимателен к каждому герою, симпатичен персонаж или нет, он хочет понять его мысли, его отношение к жизни, мотивы его поведения. И в этом душевном, по-человечески родственном внимании есть особый нравственный смысл. Автор хочет, чтобы мы возмутились жестокостью героя, погоревали над его заблуждениями или ошибками, простили его невольные срывы, оценили добрые побуждения. О закоренелом, кондовом мещанине Василии Васильевиче Бессеменове и его верной, сердобольной супруге Акулине Ивановне осуждающе и зло говорят только воспитанник Нил, приживальщики Перчихин да Тетерев. Сам же автор дает возможность и главе семьи, и его жене высказать свою оценку прожитого, свою правду.

Бессеменов объясняется с детьми – сыном Петром, мечтающем восстановиться в университете, и дочерью Татьяной, учительницей, не видящей смысла в монотонной жизни:

«Б е с с е м е н о в. Н-да… Учиться… Учись! Но ты не учишься… а фордыбачишь. Ты вот научился презрению ко всему живущему, а размера в действиях не приобрел. Из университета тебя выгнали. Ты думаешь – неправильно? Ошибаешься. Студент есть ученик, а не… распорядитель в жизни. Ежели всякий парень в двадцать лет уставщиком порядков захочет быть… тогда все должно прийти в замешательство… и деловому человеку на земле места не будет. Ты научись, будь мастером в твоем деле и тогда – рассуждай… А до той поры всякий на твои рассуждения имеет полное право сказать – цыц! Я говорю это тебе не со зла, а по душе… как ты есть мой сын, кровь моя, и все такое. Нилу я ничего не говорю… хоть много положил труда на него, хоть он и приемыш мой… но все ж он – чужая кровь. И чем дальше – тем больше он мне чужой. Я вижу – будет он прохвостом… актером будет или еще чем-нибудь в этаком духе… Может, даже социалистом будет… Ну – туда ему и дорога!

А к у л и н а И в а н о в н а (выглядывая из двери, жалобным и робким голосом). Отец! не пора ли обедать?

Б е с с е м е н о в (строго). Пошла ты! Не суйся, когда не надо… (Акулина Ивановна скрывается за дверью. Татьяна укоризненно смотрит на отца, встает со стула и снова бродит по комнате.) Видели? Мать ваша ни минуты покоя не знает, оберегая вас… все боится, как бы я не обидел… Я не хочу никого обижать… Я сам обижен вами, горько обижен!.. В доме моем я хожу осторожно, ровно на полу везде битое стекло насыпано… Ко мне и гости, старые приятели, перестали ходить: у тебя, говорят, дети образованные, а мы – народ простой, еще насмеются они над нами! И вы не однажды смеялись над ними, а я со стыда горел за вас. Все приятели бросили меня, точно образованные дети – чума. А вы никакого внимания на отца своего не обращаете… никогда не поговорите с ним ласково, никогда не скажете – какими думами заняты, что делать будете? Я вам – как чужой… А ведь я – люблю вас!.. Люблю! Понимаете вы, что значит – любовь? Тебя вот выгнали – мне это больно. Татьяна зря в девках сохнет, мне это обидно… и даже конфузно пред людьми. Чем Татьяна хуже многих прочих, которые выходят замуж и… все такое? Мне хочется видеть тебя, Петр, человеком, а не студентом… Вон Филиппа Назарова сын – кончил учиться, женился, взял с приданым, две тыщи в год получает… в члены управы попадет…

Т а т ь я н а. …Отец!.. Когда вы говорите – я чувствую – вы правы! Да, вы правы, знаю! Поверьте, я… очень это чувствую! Но ваша правда – чужая нам… мне и ему… понимаете? У нас уже своя… вы не сердитесь, постойте! Две правды, папаша…

Б е с с е м е н о в (вскакивая). Врешь! Одна правда! Моя правда! Какая ваша правда? Где она? Покажи!

П е т р. Отец, не кричи! Я тоже скажу… ну да! Ты прав… Но твоя правда узка нам… мы выросли из нее, как вырастают из платья. Нам тесно, нас давит это… То, чем ты жил, твой порядок жизни, он уже не годится для нас…

Б е с с е м е н о в. Ну, да! Вы… вы! Как же… вы образовались… а я дурак! А, вы… Ты на моих глазах шашни с постоялкой заводишь… ты всегда надута… а я… а мы с матерью жмемся в углу…

А к у л и н а И в а н о в н а (врываясь в комнату, жалобно кричит). Голубчики! Да я ведь… родной ты мой! Разве я говорю что? Да я и в углу!.. и в углу, в хлеву! Только не ругайтесь вы! Не грызите друг друга… милые!

Б е с с е м е н о в (одной рукой привлекая ее, а другой отталкивая). Пошла прочь, старуха! Не нужна ты им. Оба мы не нужны! Они – умные!.. Мы – чужие для них…

П е т р (бледный, с отчаянием). Пойми, отец… ведь глупо это! Глупо! Вдруг, ни с того ни с сего…

Б е с с е м е н о в. Вдруг? Врешь! Не вдруг… годами нарывало у меня в сердце!..

А к у л и н а И в а н о в н а. Петя, уступи! Не спорь!.. Таня… пожалейте отца!

Б е с с е м е н о в. Глупо? Дурак ты! Страшно… а не глупо! Вдруг… жили отец и дети… вдруг – две правды… Звери вы!

Т а т ь я н а. Петр, уйди! Успокойся, отец… ну, прошу…

Б е с с е м е н о в. Безжалостные! стеснили нас… Чем гордитесь? Что сделали? А мы – жили! Работали… строили дома… для вас… грешили… может быть, много грешили – для вас!».

Это подлинная трагедия. Не та «проблема отцов и детей», которая в нашей критике второй половины XX века обрела какое-то мелкотравчатое содержание. Это трагедия, рожденная поступательным движением самой жизни, трагедия вечная, непреходящая, когда духовные и житейские ценности одного поколения меньше привлекают другое, следующее за ним, когда обновляется не только быт, но и, кажется, сама душа человека, его чаяния и устремления.

Сам Горький в пояснении к пьесе «Мещане» писал о Бессеменове: «Жил черт знает сколько времени, работал не покладая рук, мошенничал… и – вдруг видит, что все это зря!.. Не для кого… И жизнь начинает его страшить своим смыслом, которого он не понимает…

Эта краткая запись, пожалуй, не исчерпывает всей характеристики героя. Здесь, по-моему, тот случай, когда читатель и зритель могут сказать больше, чем пунктирно наметил автор в своем комментарии. В пьесе Бессеменов богаче, полнокровней, чем очерчен в авторском пояснении: «работал не покладая рук да мошенничал…» Возможно, что мошенничал, хотя ни сам он, ни окружающие ни разу об этом не упоминали. Зато доподлинно известно, что старик вырастил чужого мальчика Нила, кормил со своего стола нахлебников Тетерева и Шишкина, пригревал дальнего родственника Перчихина и его дочь Полю. При всей грубости и домашнем деспотизме Бессеменова он сделал людям немало доброго. Не надо забывать и того, что из таких мещанских семей в России сплошь да рядом выходили достойные и даже великие сыны отечества – духовно здоровые и благодарные Василиям Васильевичам.

Мы не притупляем остроту горьковской пьесы, мы обращаем внимание на глубину и сложность жизни, которую обнажил писатель.

Свежесть взгляда, ошеломляющая новизна материала, взятого для художественного осмысления, ждут нас и в следующей пьесе М. Горького – «На дне». Автор решился на редкое в литературе дело – посвятить сценическое произведение обитателям «дна», убогой ночлежки в безымянном городе. На подмостки театра вышли люди опустившиеся, отвергнутые жизнью, совершенно не интересные по мнению обывателя. Но под пером драматурга оказалось, что это – россыпь оригинальных характеров, поучительных и важных для постижения человеческой души судеб. Философ из народа, битый жизнью Сатин, умный, наблюдательный Барон, физически и нравственно сильный Васька Пепел, грубый, исхлестанный судьбой, мрачный Андрей Клещ, униженная, уставшая от тяжкого существования Анна, бесподобный странник, всех утешающий Лука, светлая, добрая девушка Наташа, опустившаяся и живущая миражами Настя, возвышенная душа, мечтатель Актер – какое разнообразие лиц и характеров, живых, запоминающихся, имеющих каждый свою изюминку!

Найденная писателем сюжетная канва – свести в одном страшном общежитии более десятка выпавших из нормальной жизни людей, прибавить к ним повелителей их судеб – семью содержателя ночлежки и полицейского позволила показать не только гибельную дорогу русских людей в черную пропасть жизни, но и их не умершие способности; представить во всем богатстве, в удивительной несхожести человеческие мечты, нравственные постулаты, выстраданные оценки добра и зла.

Поднять глыбу людского горя честному летописцу всегда трудно. Вероятно, поэтому Горький обронил в одном из писем: «Очень тяжелая пьеса». Приступая к ее созданию, автор сознавал, какие душевные силы потребует новое сочинение: «Татарин, еврей, актер, хозяйка ночлежного дома, воры, сыщик, проститутки. Это будет страшно. У меня уже готовы планы, я вижу – лица, фигуры, слышу голоса, речи; мотивы действий – ясны, все ясно!»

Пьеса произвела сильное впечатление на современников. Леонид Андреев, откликнувшийся, как мы помним, на «Мещан», не замедлил высказать свое мнение и о новой пьесе Горького: «Он нагромоздил гору жесточайших страданий, бросил в одну кучу десятки разнохарактерных лиц – и все объединил жгучим стремлением к правде и справедливости… драма его лежит на широчайших социальных основах».

Можно и теперь, в иные времена, разделить восторг художника Михаила Нестерова, посмотревшего пьесу на сцене Московского художественного театра. «Тут, брат, показана такая картина, – писал он, – такие образы и типы – такая сила и яркость изображения! Великолепный замысел Горького так дерзко-дерзновенно воплощен артистами, что дух захватывает… Театр становится уже не театр, а жизнь, где нет актеров, а есть люди – худые и хорошие, но уже не актеры».

Потрясение выражено просто и точно: «На дне» – это не театр, а сама жизнь в ее дышащей плоти.

Еще недавно герои пьесы занимались каждый своим ремеслом. Актер играл в театре; в греющих его душу рассказах он все вспоминает последнюю роль – могильщика из «Гамлета» Шекспира. Слесарь Андрей Клещ даже в ночлежку перенес свой вчерашний рабочий инструмент: тиски, молоток, подпилки, маленькую наковальню. По привычке он еще ремонтирует собранные где-то замки, самовары, другой металлический хлам, но едва ли все это кому-то пригодится. Торговка пельменями по прозвищу Квашня тоже не оставляет прежнего занятия; кажется, она единственная в ночлежке, кто зарабатывает жалкие копейки. Бубнов – мастер шить картузы, Кривой Зоб и Татарин, которого приятели называют князем, – крючники, все трое помнят свое ремесло, но отошли от него навсегда. Пожалуй, лишь Барон и Сатин, люди, считающие себя образованными, не приучены к делу, которое бы их кормило. Попав в житейские передряги, они оказались годны только на то, чтобы скрашивать красивыми словами нищую пьяную жизнь да лелеять несбыточные мечты. Есть еще вор Васька Пепел, презирающий свое грязное занятие, и старец Лука, странник, ищущий «праведную землю» и питающийся Божьей росой и подаянием.

Вот они – падшие люди как на ладони. Но это лишь первое, поверхностное знакомство. А копнешь глубже – у каждого особые привычки, нажитой опыт, собственное объяснение жестокой жизни. Слесарь Клещ с презрением говорит о собратьях по несчастью:

«Какие они люди? Рвань, золотая рота… люди! Я – рабочий человек… мне глядеть на них стыдно… я с малых лет работаю… Ты думаешь – я не вырвусь отсюда? Вылезу… кожу сдеру, а вылезу… Вот погоди… умрет жена… Я здесь полгода прожил… а все как шесть лет…

П е п е л. Никто здесь тебя не хуже… напрасно ты говоришь…

К л е щ. Не хуже! Живут без чести, без совести…

П е п е л (равнодушно). А куда они – честь, совесть? На ноги, вместо сапогов, не наденешь ни чести, ни совести… Честь-совесть тем нужна, у кого власть да сила есть…»

И все же эти люди, спорящие о чести и совести, в глубине души понимают, в чем чистота и праведность жизни, а в чем ее недозволенные пороки. Тот же Васька Пепел, сильный и красивый человек, не «нуждающийся» в чести и совести, с горечью объясняет, почему он стал отверженным:

«Я – сызмалетства – вор… все всегда говорили мне: вор Васька, воров сын Васька! Ага? Так? Ну – нате! Вот – я вор! Ты пойми: я, может быть, со зла вор-то… оттого я вор, что другим именем никто никогда не догадался назвать меня…»

Этот порченный человек влюбился в сестру властной и подлой хозяйки ночлежки Наташу, девушку чистую. Василий и прежде мечтал вырваться из грязной ямы, в которую не мог не угодить, а тут любовь, желание не только самому очиститься, но и помочь Наталье уйти от гибели. На его настойчивую мольбу: «Иди со мной!» девушка спрашивает: «Куда? По тюрьмам?» У Пепла находится свой ответ:

«Я сказал – брошу воровство! Ей-богу – брошу! Коли сказал – сделаю! Я – грамотный… буду работать… Вот он говорит – в Сибирь-то по своей воле надо идти… Едем туда, ну?.. Ты думаешь – моя жизнь не претит мне? Эх, Наташа! Я знаю… вижу! Я утешаю себя тем, что другие побольше моего воруют, да в чести живут… только это мне не помогает! Это… не то! Я – не каюсь… в совесть я не верю… Но – я одно чувствую: надо жить… иначе! Лучше надо жить! Надо так жить… чтобы самому себя можно мне было уважать…».

Уважение к себе, чувство собственного достоинства… Как ни странно, это нравственное начало, униженное, почти вытравленное жизнью из обитателей «дна», все же продолжает оставаться их главным богатством, последним человеческим достоянием. Изо всех сил оберегает его Настя. Мечтает о возвращении достоинства рабочего человека Василий Пепел. Свято верят в свою «порядочность» Барон и Сатин. Не утрачивает гордости служителя муз спившийся Актер. Может быть, гуманизм лучшей пьесы Горького как раз и состоит в том, что автор неустанно напоминает нам: человек – высшая ценность на земле, его душа, даже покалеченная, почти втоптанная в грязь, заслуживает уважения и поддержки. Многократно повторяемые в учебниках, в литературоведческих книгах и статьях слова Сатина о величии человека — это глубочайшее убеждение Горького, которым освещено все творчество писателя; чеканный монолог, так притягивающий поклонников и хулителей автора пьесы «На дне», – это некий духовный завет, который будет волновать всегда:

«С а т и н. …Он – молится? Прекрасно! Человек может верить и не верить… это его дело! Человек – свободен… он за все платит сам: за веру, за неверие, за любовь, за ум – человек за все платит сам, и потому он – свободен!.. Человек – вот правда! Что такое человек?.. Это не ты, не я, не они… нет! – это ты, я, они, старик, Наполеон, Магомет… в одном! (Очерчивает пальцем в воздухе фигуру человека.) Понимаешь? Это – огромно! В этом – все начала и концы… Все – в человеке, все для человека! Существует только человек, все же остальное – дело его рук и его мозга! Чело-век! Это – великолепно! Это звучит… гордо! Че-ло-век! Надо уважать человека! Не жалеть… не унижать его жалостью… уважать надо! Выпьем за человека, Барон! (Встает.) Хорошо это… чувствовать себя человеком!.. Я – арестант, убийца, шулер… ну, да! Когда я иду по улице, люди смотрят на меня, как на жулика… и сторонятся, и оглядываются… и часто говорят мне – «Мерзавец! Шарлатан! Работай!» Работать? Для чего? Чтобы быть сытым? (Хохочет.) Я всегда презирал людей, которые слишком заботятся о том, чтобы быть сытыми… Не в этом дело, Барон! Не в этом дело! Человек – выше! Человек – выше сытости!..»

Тут вызывает протест сатинское оправдание безделья и лени: «Работать? Для чего?» Но ведь за этими словами – правда художественного образа. Человек потому и оказался «на дне», что обленился, стал трутнем и пьяницей. Но затмевают ли эти душевные изъяны добрые, а то и возвышенные качества Сатина? В жизни мы – всякие, бывает, что одновременно слабые, безвольные – и сильные, оступившиеся в спасительную ложь – и правдивые. А разве в литературе должно быть иначе?

* * *

В горьковской пьесе есть еще один необычный тип, о котором спорят уже столетие, – странник Лука. Старик многое повидал, должно быть, о многом передумал. Русская жалость и сердобольность соединились в его сердце со всепониманием и всепрощением. Можно предположить, что не только обитатели ночлежки, но и все люди, встречавшиеся с Лукой на его страннических путях, обсуждали его характер, его поступки. Одни порицали, возмущались, даже ненавидели старца-утешителя, другие открывали ему душу, согревались его сочувствием, исцелялись его безмерной добротой.

Вот и в грязном приюте воров и пьяниц ожесточенно спорят с ним и о нем. Вор Васька Пепел зло кричит ему: «Старик! Зачем ты все врешь?.. Там у тебя хорошо, здесь хорошо… ведь врешь! На что?» Сатин смеется в лицо Актеру, поверившему россказням Луки, что есть город, где лечат алкоголиков: «Наврал тебе старик… Ничего нет! Нет городов, нет людей… ничего нет!» Картузник Бубнов дудит в ту же дуду: «Вот – Лука, примерно… много он врет… и безо всякой пользы для себя… Старик уж… Зачем бы ему?» А слесарь Андрей Клещ – тот даже ненавидит ласкового странника, так же как и любителя голой правды Бубнова: «Ты, старик, утешаешь всех… Я тебе скажу… ненавижу я всех! И эту правду… будь она, окаянная, проклята! Понял? Пойми! Будь она проклята!».

Но есть люди, которым Лука словно бы принес прозрение: они вдруг увидели, что в их темном, промозглом жилище родился свет, поселилась доброта, обосновалась надежда. Они увидели: в мире, где их оскорбляют и ненавидят, есть сердце, которое любит и жалеет их. Умирающая Анна, которая видела от своего мужа Андрея Клеща только оскорбления и побои, которая, по ее словам, «всю жизнь дрожала, как бы больше других не съесть хлеба и всю жизнь в отрепьях ходила», признается Луке: «Гляжу я на тебя… на отца ты похож на моего… на батюшку… такой же ласковый… мягкий». Даже Васька Пепел в конце смиряет свой буйный нрав перед стариком: «Тебя, дед, изволь – уважу! Ты, брат, молодец! Врешь ты хорошо… сказки говоришь приятно! Ври, ничего… мало, брат, приятного на свете!» А в чем, собственно, состоит вранье Луки? В том, что он обнадеживает Актера, будто от пьянства лечат и есть даже город, где это делают? «Да я тебе город назову! – уверяет бедолагу Лука. – Ты только вот чего: ты пока готовься! Воздержись!.., возьми себя в руки и терпи… А потом – вылечишься… и начнешь жить снова… хорошо, брат, снова-то!» Не во спасение ли падшего человека такая ложь: если Актер «воздержится» и «возьмет себя в руки то ему и неведомый город со спасительной лечебницей не потребуется. Надо ли порицать «ложь» старого мудреца, который поддерживает Анну в ее последние земные минуты: «Призовут тебя к господу и скажут: господи, погляди-ка, вот пришла раба твоя, Анна… А господь взглянет на тебя кротко-ласково и скажет: знаю я Анну эту! Ну, скажет, отведите ее, Анну, в рай! Пусть успокоится… Знаю я, жила она – очень трудно… очень устала… Дайте покой Анне…». Неудивительно, что женщина, тяжко умирающая в переполненной людьми ночлежке, задыхаясь от благодарного чувства, говорит Луке: «Дедушка… милый ты… кабы так! Кабы… покой бы… не чувствовать бы ничего…».

Это благо, что в человеческом логове нашлась такая православная, чистая, заботливая душа – старец Лука. Он не записной утешитель и тем более не лжец по призванию; он – тот русский человек, который усвоил вековую народную мораль, и никакая черная, безнравственная жизнь не вытравит убеждения, укоренившиеся в нем. Вы послушайте, чему он учит нас: «…разве можно человека этак бросать? Он – каков ни есть – а всегда своей цены стоит…»; «Да уж чего хорошего, коли любимое забыл? В любимом – вся душа…»; «Я… говорю, что, если кто кому хорошего не сделал, тот и худо поступил…»; «Любить – живых надо… живых…» «Тюрьма – добру не научит, и Сибирь не научит… а человек – научит… да! Человек – может добру научить… очень просто!» Ведь это именно Лука произнес самые важные, ключевые слова в пьесе: «Верно: человек должен уважать себя!».

Однако, читатель скажет: «Позвольте, а сам Горький в письмах и беседах не однажды «развенчивал» жалостливого старца. Развенчивал. С обычной для него прямотой выставлял у позорного столба. «Лука – жулик, – говорил он в одной беседе. – Он, собственно, ни во что не верит. Но он видит, как страдают и мечутся люди. Ему жаль этих людей. Вот он и говорит им разные слова — для утешения». В другой раз писатель пояснял: «Лука умеет приложить пластырь лжи ко всякому больному месту. Его дело, найдя человека с вырванным клоком сердца, создать в награду для восстановления равновесия какую-то по мерке сделанную и подходящую ложь – утешительный обман».

Зная взгляды Горького-писателя, мечтавшего уничтожить неправедные, подлые формы тогдашней жизни, преобразовать ее на новых началах, не удивляешься авторской оценке своего героя. Да, есть мятежная, никогда не утихавшая страсть русского человека, жаждавшего справедливости. Но есть и глубинная народная мечта о том, что терпеливая вера, неизбывная доброта одолеют зло. Ну, может ли православный читатель согласиться с автором, так своеобразно толкующем о своем Луке — словами, похожими на какой-то странный поклеп:

«Все русские проповедники, за исключением Аввакума и, может быть, Тихона Задонского, – люди холодные, ибо верою живой и действенной не обладали. Когда я писал Луку в «На дне», я хотел изобразить вот именно этакого старичка: его интересуют «всякие ответы», но не люди; неизбежно сталкиваясь с ними, он их утешает, но только для того, чтоб они не мешали ему жить. И вся философия, вся проповедь таких людей – милостыня, подаваемая ими со скрытой брезгливостью, и звучат над этой проповедью слова тоже нищие, жалобные: «Отстаньте! Любите бога или ближнего и отстаньте! Проклинайте бога, любите дальнего и – отстаньте! Оставьте меня, ибо я человек и вот – обречен смерти!».

Автор хочет принизить героя и посмеяться над ним, а герой гордо стоит и выказывает свой самородный характер. Где же брезгливость Луки и где его высокомерное «Отстаньте! Оставьте меня!», если одному (Ваське Пеплу) он родственно внушает: «…коли девка эта за душу тебя задела всурьез… уйди с ней отсюда, и кончено… А то – один иди… Ты – молодой, успеешь бабой обзавестись…»; если другого (Актера) неутомимо убеждает лечиться от запоев: «Человек – все может… лишь бы захотел…»; если мудро защищает третью (Настю) от злой, хохочущей компании: «…ничего… не сердись! Я – верю! Твоя правда, а не ихняя… Коли ты веришь, была у тебя настоящая любовь… значит – была она! Была!»; если в лицо четвертому (хозяину ночлежки, человеку мерзкому) бесстрашно говорит: «Ежели тебе сам господь бог скажет: «Михайло! Будь человеком!» Все равно – никакого толку не будет… как ты есть – так и останешься…».

Неужели такой человек – «жулик», который «ни во что не верит», а только лицемерно прикладывает «пластырь лжи к больному месту» очередного знакомца? Даже наши краткие выписки доказывают, что это не так.

В том, что характер Луки взят из жизни, очерчен точно, с неукоснительной правдой, наше поколение убеждалось каждодневно, глядя на родных бабушек и дедушек. Будем молить Бога, чтобы он сохранил на обездоленной русской земле таких светлых старцев!

* * *

Как обитатели «дна» продолжили вереницу босяков из первых горьковских рассказов и повестей, так и персонажи следующей пьесы писателя «Враги» продолжили череду героев его произведений грозовых лет, прежде всего, повести «Трое», романов «Фома Гордеев», «Мать».

Новая драма писалась летом 1906 года, когда противостояние «врагов» – российских промышленников и рабочих разрешилось первой революцией, немалой кровью. Горький с самого начала публичной жизни не скрывал, на чьей стороне он выступит, если грянет буря. Вспоминая свои встречи с Л. Толстым, Алексей Максимович рассказывал, как откровенно признался он великому «непротивленцу»:

«…я сказал… что люблю людей активных, которые желают противиться злу жизни всеми способами, даже и насилием.

– А насилие – главное зло! – воскликнул он, взяв меня под руку. – Как же вы выйдете из этого противоречия, сочинитель?

Я заметил, что доколе мы будем жить в тесном окружении человекоподобных и неизбежных «спутников» наших – все строится нами на зыбкой почве, во враждебной среде».

В пьесе «Враги» две непримиримые силы – хозяева завода и его рабочие – обретают запоминающиеся лица. У каждого человека с той и другой стороны – своя судьба, свой взгляд на конфликт. А конфликт нешуточный; его можно назвать социальным, но он и бытовой, житейский, для главных героев – судьбоносный. Помещики братья Захар и Яков Бардины держат завод с компаньонами, купцами новой формации, тоже братьями Михаилом и Николаем Скроботовыми. Это одна сила. А другая – рабочие Греков, Левшин, Акимов, Рубцов, конторщик Синцов, осознавшие, что с господами, их безграничной и своевольной властью сообща можно бороться. Михаил Скроботов, человек твердой руки, отказался выполнить требование заводских – уволить грубого мастера Дичкова. Те пригрозили бросить работу. Властный купец предложил совладельцам проучить рабов – закрыть на время завод, чтобы голодные люди поняли, у кого какие права. Захар Бардин, однако, против затеи Скроботова. Он привык ладить с крестьянами; на его взгляд, с пролетариями тоже можно договориться. Но Скроботов закусил удила и на встрече с возбужденными рабочими стал угрожать им пистолетом. Один из «бунтовщиков», Акимов, перехватил оружие и застрелил хозяина.

Случай для девятисотых годов не из ряда вон выходящий, даже реальный*. Но для писателя он, пожалуй, лишь одно звено в цепи событий, захвативших всю рабочую Россию. Горький лучше, чем кто-либо другой в тогдашней отечественной литературе, чувствовал подземный гул народного недовольства, назревание взрыва. На заводе Бардиных и Скроботовых столкнулись не только материальные интересы трудового люда и его хозяев. Столкнулись два духовных мира. Носители одного из них, привыкшие повелевать, искренне недоумевают: как это рабы могут поднимать головы, иметь свои мысли, желания, мечты о счастье? Жена Михаила Клеопатра, местячковая царица, меняющая несколько любовников за год, возмущается:

«Какой-то конторщик всем распоряжается, дает советы… осмелился сказать, что преступление было вызвано самим покойным!..»

Ее муженек с диктаторскими замашками, вызвавший на свой завод войска для усмирения, даже недоволен мягкотелым правительством:

«Нет, Россия не жизнеспособна, говорю я!.. Люди сбиты с толку, никто не в состоянии точно определить свое место, все бродят, мечтают, говорят… Правительство – кучка каких-то обалдевших людей… злые, глупые, они ничего не понимают, ничего не умеют делать…».

«Уметь делать», по рассуждениям и поступкам решительных Скроботовых, – это, конечно, немедленно загнать в тюрьмы, а то и перестрелять непокорных, силой подавить бунтующих. Брат Михаила, Николай выдает себя за «культурного» человека. Этот показывает окружающим, что боится не столько за свои капиталы, сколько за гибель «культурного слоя», к которому причисляет себя:

«…Идет варвар, чтобы растоптать плоды тысячелетних трудов человечества. Он идет, движимый жадностью… Идет толпа, движимая жадностью, организованная единством своего желания – жрать!.. Что могут внести с собой эти люди? Ничего, кроме разрушения…».

Но кто же веками держал подобных людей голодными, бесправными, отверженными? Рабочие в горьковской пьесе — совсем не ангелы, они, пожалуй, в чем-то и согласятся с Николаем Скроботовым: действительно, можно ожидать и варварства. Но уже нельзя ожидать покорности. Старый рабочий Левшин объясняет барышням, родственницам Бардиных:

«Мы так думаем – что сработано, то свято. Труды людские ценить надо по справедливости, это так, а не жечь. Ну, а народ темен – огонь любит. Обозлились. Покойничек строгонек был с нами, не тем будь помянут! Пистолетом махал… угрожал».

На судилище, которое устроили прибывшие усмирители, рабочие держатся дружно и смело. Пережитое в тревожные дни многому научило их…

Показательно, что в первоначальном варианте пьеса «Враги» заканчивалась словами Левшина: «…Не тот убил, кто ударил, а тот, кто злобу родил!»

Российская история многократно доказывала власть предержащим: бунты начинаются не потому, что невесть откуда являются злые смутьяны или, тем паче, подстрекатели; мятежи готовятся бездарными правителями. Это они подводят народ к последней черте, за которой вспыхивают мстительные пожары. Пьеса М. Горького была не первым его произведением, в котором он предупреждал, что люди, возомнившие себя хозяевами жизни, властителями рабов, играют с огнем. Откройте рассказы и повести писателя того времени — вы окунетесь в неотступную, горячечную думу автора, который всюду видел, как поднимается прозревающий русский человек.

Дед Архип – внуку Леньке:

«Сытый человек – зверь. И никогда он не жалеет голодного. Враги друг другу – сытый и голодный, веки вечные они сучком в глазу друг у друга будут. Потому и невозможно им жалеть и понимать друг друга…».

Разуверившийся в смысле накопительства Фома Гордеев – купечеству волжского города:

«О, с-сволочи!.. Что вы сделали? Не жизнь вы сделали – тюрьму… Не порядок вы устроили – цепи на человека выковали… Душно, тесно, повернуться негде живой душе… Погибает человек!.. Душегубы вы… Понимаете ли, что только терпением человеческим вы живы? Вы не жизнь строили – вы помойную яму сделали! Грязищу и духоту развели вы делами своими. Есть у вас совесть? Помните вы бога? Пятак – ваш бог! А совесть вы прогнали… Куда вы ее прогнали? Кровопийцы! Чужой силой живете… чужими руками работаете! Сколько народу кровью плакало от великих дел ваших? И в аду вам, сволочам, места нет по заслугам вашим… Не в огне, а в грязи кипящей варить вас будут. Веками не избудете мучений…».

Мать молодого рабочего Палагея Ниловна Власова – пассажирам, путейским рабочим, извозчикам, бездомным на вокзале:

«Бедность, голод и болезни – вот что дает людям их работа. Все против нас – мы издыхаем всю нашу жизнь день за днем в работе, всегда в грязи, в обмане, а нашими трудами тешатся и объедаются другие и держат нас, как собак на цепи, в невежестве – мы ничего не знаем, и в страхе – мы всего боимся! Ночь – наша жизнь, темная ночь!

Все почернело, закачалось в глазах матери, но превозмогая свою усталость, она еще кричала остатками голоса:

– Собирай, народ, силы свои во единую силу!»

Нынешняя российская жизнь с ее несправедливостью и гниением, пожалуй, превосходящими то, что было в ней на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков, видна в горьковских произведениях, как в зеркале. Может быть, поэтому чиновники от образования не пускают сочинения классика в школы и вузы. Не дай Бог, молодой читатель поймет и диагноз, и методы лечения болезни, опять охватившей Россию.

* * *

Для того, чтобы принизить художественное произведение, у критики есть испытанный аргумент: имярек – писатель социальный, это помешало ему создать достойную таланта книгу. А классика не считается с такими приговорами. Нас волнуют трагедии о самовластительных тиранах, эпопеи о кланах богачей, романы об отверженных, хотя интрига в них замешана на страстях социальных, а то и политических.

В Горьком острый, неожиданный, размышляющий и сострадающий художник всегда брал верх над человеком, причастным к политике. Две его пьесы советского времени – «Егор Булычов и другие» и «Васса Железнова» привлекают не столько уже отошедшими в прошлое социальными столкновениями, сколько крупными, словно вырубленными из камня характерами хозяев «дела» в разваливающейся, пораженной смутой стране. Для купца Егора Булычева мировая война – мать родна: знай, поворачивайся, наживай миллионы на высоких ценах. Могущество таких людей уже не зависит ни от царей, ни от народа. «Попы, цари, губернаторы… на кой черт они мне надобны? – говорит Булычов дочери. – В бога – я не верю. Где тут бог? Сама видишь… И людей хороших – нет. Хорошие – редки, как… фальшивые деньги! Видишь, какие все? Все они теперь запутались, завоевались… очумели! А – мне какое дело до них? Булычову-то Егору – зачем они?».

Вот только смертельная болезнь прилипла к купцу не вовремя. Не может он, как в кулачном бою, встать на помост жизни во всей своей силе. Однако распоряжается, унижает других, грешит и ублажает себя он до последнего вздоха. И до последней минуты не хочет верить, что великая буря, которая уже началась за окнами, сметет его прочный, незыблемый до сих пор мир.

Оправдывает свою фамилию владелица пароходства, сильная и властная женщина сорока лет Васса Железнова. Служащих компании и домашних она держит в ежовых рукавицах; все дела, служебные и семейные, под ее неусыпным контролем. Как и Егор Булычов, Васса пришла к «миллионному делу» из низов. У того отец на Волге «плоты гонял», а эта шестнадцатилетней девчонкой вошла в дом речного капитана Железнова его бесправной женой. В России такое случалось: тысячи Булычовых и Железновых соскальзывали на дно жизни, а редкие единицы поднимались на ее поверхность. Эти, битые и верченые, как раз и становились несокрушимыми, как дубы, хозяевами – промышленниками и купцами. Умная, резкая, прямая в речах и поступках, Васса рассказывает двум своим дочерям: «Родила я девять человек, осталось трое. Один родился – мертвый, две девочки – до года не выжили, мальчики – до пяти, а один – семи лет помер. Так-то, дочери». А на вопрос, почему дети помирали, Железнова отвечает: «…оттого, что родились слабые, а слабые родились потому, что отец пил много и бил меня часто».

И эта женщина, благодаря своей неукротимой воле, смогла создать пароходную компанию. То, что нрав у нее твердый и жестокий, поистине железный, читатель видит своими глазами: спившегося мужа, попавшего на скамью подсудимых за растление малолетних, она заставляет выпить яду; у смертельно больного сына и невестки, профессиональной революционерки, отбирает их дитя, своего внука, мечтая передать ему нажитое состояние; невестку, подпольщицу, кроме того выдает полиции; от дочерей – озлобленной, уже спивающейся Натальи и слабоумной Людмилы – готова освободиться, как от обузы, выдав их замуж с крохотным приданым. Все, что мешает Железновой хозяйствовать, наживать новые миллионы, — побоку. Кажется, что уже сам огромный воз, в который Васса впряглась пятнадцать лет назад, управляет ею; прочь с дороги, по ней, прогибая землю, движется махина!

Когда невестка Рашель пугает Железнову: «…не много жизни осталось для таких, как вы, для всего вашего класса – хозяев. Растет другой хозяин, грозная сила растет, – она вас раздавит. Раздавит!» – Васса ни на секунду не верит ей: «Вот как страшно! Эх, Рашель, кабы я в это поверила, я бы сказала тебе: на, бери все мое богатство и всю хитрость мою – бери!».

А на чем же основана вера Железновой в то, что ее дело незыблемо? Может, она слепа? Не видит расползающегося пламени? Может, она лишь раба накопительства, как считает Рашель? Едва ли. Подобно Егору Булычову, эта сильная и умная женщина сознает, что среди безвольных, ни на что не способных и ни во что не верящих людей только на таких, как она, еще держится порядок жизни, мощь государства. А житейски гордость за себя и свою силу она выражает словами намеренно грубыми, насмешливыми: «Я тебе скажу, чего я хотела… Хотела, чтоб губернатор за мной урыльники выносил, чтобы поп служил молебны не угодникам святым, а вот мне, черной грешнице, злой моей душе». Сравните эти слова с теми, что говорил Егор Булычов о губернаторах и царях – они почти совпадают. Совпадает и конец обеих судеб: Булычов в последние минуты жизни слышит пение демонстрантов на улице, Железнова неожиданно умирает в те же грозовые дни…

Горький исследовал жизнь честно, непредвзято. Казалось бы, зачем ему создавать две последние пьесы в тридцатых годах прошедшего века, спустя пятнадцать-восемнадцать лет после революции? Можно предполагать: то, что художник знал очень хорошо, глубинно, требовало выхода. Для писателя такого масштаба современность его художественного произведения – это не та сиюминутная злободневность, о которой пекутся литераторы помельче. Для него постижение основного русла, главного створа жизни в ее прошлом, настоящем или намечающемся будущем течении – дело всегда притягательное и необходимое.

И жестокую шутку сыграла история: сто лет спустя в России явились новые Булычовы и Железновы, нынешние олигархи. Для них тоже мало что значат всякие там премьеры и президенты, исполнители их воли. Им, столпам жизни, кажется, что мощь их несокрушима, что они утвердились надолго, чуть ли не навсегда. Горький не написал общественного поражения своих твердолобых героев, крушения их дела. Но есть сама жизнь: она дописывает правдивые произведения по тем же законам, по которым творит писатель…

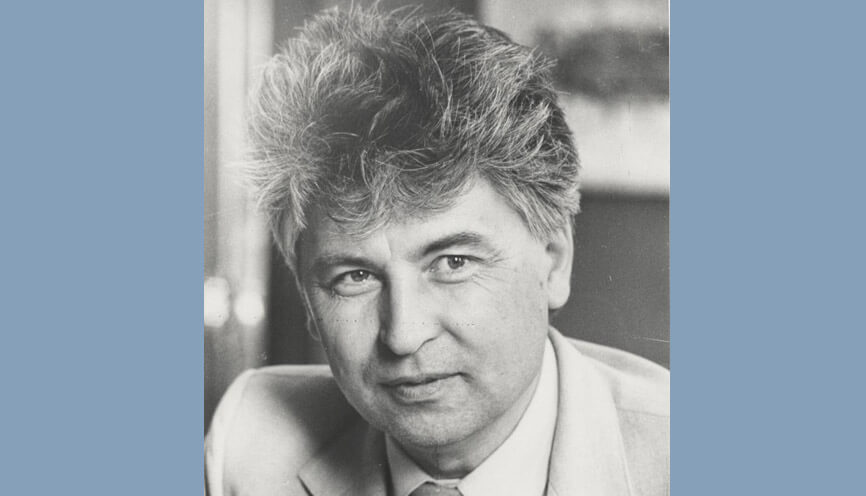

Андрей Румянцев, член Высшего творческого совета Союза писателей России, автор многих книг поэзии и прозы. г. Москва