На чердаке забытой дачи

- 12.08.2021

Двор и вправду зарос. Отец нудно твердил каждый день: «Колючки, небось, уже до самой крыши торчат» — и день ото дня надоедал Руслану, требуя от него поездки в старый дедовский дом. Последние годы отец уезжал туда на все лето, но в эту весну сильно сдал, потому и посылал Руслана.

Любовь к «отчине» проснулась у отца после похорон, а пока дед был жив, отец тоже не был у него частым гостем. Теперь же постоянно зазывал с собой Руслана, просил отпустить с ним внуков. Руслан отговаривался массой причин, но детей своих не удерживал. Они сами не хотели туда ехать, — дескать, чего там не видели в этой деревне? Один раз, когда отец в очередной раз возмутился, Руслан ответил давно продуманными словами и почти резко: «Что ж сам-то не ездил, когда дед жив был?» Отец помрачнел, осунулся: «Я, может, тебя и зову затем, чтоб ты ошибки моей не повторил».

Руслан не был здесь лет десять, со времен дедовых поминок. Дом поблек, еще больше врос в землю, а может, высокая трава так скрадывала его высоту. Рогач антенны повис, сорванный ветром, на веранде не хватало стекла. Краска с дощатых стен облезла, шелушилась и топорщилась. Водосточные трубы и карниз забило палой листвой, во многих местах жестянка проржавела. Кругом бушевала июньская зелень, а в ней — мириады жителей.

С трудом продравшись через бурьян к сараю, Руслан открутил проволоку, освобождая дверную щеколду. Отыскав косу, топор, садовый секатор и серп, он переоделся в захваченную с собой одежду. Работа началась с дорожек: к колодцу, к летнему душу, к туалету, к хозяйственным постройкам. Часа через два со стороны танцплощадки послышались звуки электрогитар и глухой треск ударных. Местный ВИА настраивал инструменты, подключал аппаратуру, готовясь к танцам. Улицей потянулась молодежь, в воздухе полыхнуло женскими духами и болгарскими сигаретами. Руслан с косой в руках дошел до калитки, очистил от травы небольшой пятачок у ворот и услышал у себя за спиной:

— Ну вот, теперь хоть белый свет в соседском дворе проявился.

Руслан обернулся, за стеной еще нескошенной травы стояла соседка Валентина. Ее родители жили с покойным дедом забор в забор, Валентина с Русланом дружили с детства.

— Привет, Валюха!

— Какими судьбами? Надолго ли? — не скрывала радости соседка.

— Да вот отцовское наставление выполняю. На пятичасовом приехал.

— Поди, не ужинал еще?

— Думал закончу, приготовлю чего-нибудь.

— Иди ко мне, угощу, так и быть: салат с обеда остался, сейчас яишенки быстро пожарю.

— Ну, спасибо, соседка, — не противился Руслан и, раздвинув высокую траву, перешагнул через покосившийся штакетник.

— Как живешь, рассказывай! — говорила Валентина на ходу.

— Да потихоньку. На заводе тружусь по-прежнему. Отпуск через неделю. Детвору по лагерям распихал.

— Во-во, и я своих на две смены отправила.

Они прошли между вишен в палисаднике, свернули к времянке. Пес, почуяв пришлого, с тихим рычанием побежал к ним от будки и, когда цепь натянулась — захлебнулся лаем. Валентина плеснула в него водой из кружки. Тот увернулся, рявкнул пару раз и скрылся в будке. Напротив времянки торчала старая яблоня с могучими ветвями. Под ее кроной поместился овальный стол, деревянная лавка с резной спинкой и пара табуретов.

— А благоверный твой где? — спросил Руслан, присаживаясь.

— На кладбище. Ты не знал, что ли? — отвечала Валентина из времянки, где уже шипело на сковороде растительное масло.

— Да, отец говорил… я только теперь вспомнил.

— Четвертый год уж пошел. Током в «Сельхозтехнике» убило.

— Платят за него что-нибудь?

— Пацанам на одежку хватает.

Валентина вынесла из времянки сковороду, глубокую миску овощного салата, тарелку с хлебом и пирожками, молоко в цветастом кувшине.

— А что ж отец не приехал? Приболел, не иначе?

— Так и есть, в кардиологии лежит.

— То-то я в мае еще говорю: обычно на Пасху приезжал, а тут его нет. Да и так, среди лета, гляжу — опять на кладбище подался. Сидит у деда Георгия возле могилки, на гробничку смотрит, будто разговаривает даже.

— Да, полюбил он дедов дом.

Руслан хотел еще что-то добавить, потом подумал, что не нужно это Валентине, замялся на полуслове. Она заметила, выручила:

— Чайник ставить?

— Не нужно. Я в жару чай не особо.

— А я, знаешь, все вспоминаю, какой чай необыкновенный у твоего деда получался! Самовар возле беседки ставил, мои старики к твоим приходили, Веденеевы, Поликарповы. Всей улицей дружили. Праздники все вместе. Сейчас не так как-то, да? У нас уже не то. Нет той спайки, что у них. А наши дети, как думаешь?

— А? — отвлекся Руслан на какие-то свои мысли. — Да бог его знает, как дети… тут про себя и то не разберешь.

Помолчали. Руслан замер, углубившись в какие-то свои мысли.

— О чем задумался?

Руслан секунду помедлил, потом выдавил:

— Думаю самовар дедов поискать. На чердаке, наверное.

— Доел уже?

— Ага. Схожу, гляну, может, валяется где. Заварим «чайковского», по-старинному.

Руслан забрался на чердак. Слуховое окошко, затянутое пылью, едва пропускало блеклый свет начавшихся сумерек. Рамы детских велосипедов здесь валялись вперемешку со стопами макулатуры и ворохами каких-то высохших (наверное, целебных) трав. На стропилах висели истлевшие осиные гнезда в бахроме потемневшей паутины. Руслан заглянул в плетеную корзину — в ней хранились пустые банки для солений, — открыл сундук, забитый старой обувью, раздвинул полы своей армейской шинели, подвешенной к потолку. Самовар нашелся за кучей иссохшей дерезы, приготовленной покойным дедом для метел. Руслан потянул самовар к себе, с трубы его слетел сапог, а из голенища (или все-таки из самоварной трубы) выпала тетрадь. Руслан опустил самовар и придвинулся ближе к окошку. На обложке крупным почерком с ятями и твердыми знаками значилось:

Записки в солдатский сапог.

Начаты в лето 1915 года.

Открыв первую страницу, Руслан увидел исписанные ровным почерком строки, все той же старомодной грамматики. В полутьме с трудом читалось:

Приветствую человека, умеющего читать на кириллице! Я не знаю, молод ты или стар, беден или богат, мужчина ты или женщина, к какому сословию принадлежишь, но первое, что ты спросишь, будет: зачем я, автор, завел эту фронтовую тетрадь? Как писал в свое время А.П. Чехов, если в человеке поселяется «писательский зуд», то его не выбить розгами и не убрать добрым словом. У меня же этот «зуд» зародился с первых дней пребывания на фронте. Появилась странная тяга записать все, что мне приходилось видеть. И вот, когда в февральском номере «Биржевых ведомостей» мне попались «Записки кавалериста» Н. Гумилева, я решил начать свои «Записки в солдатский сапог».

Руслан захлопнул ветхую тетрадь и глянул через окошко, вздрогнувшее от резкого гитарного риффа, взятого кем-то на сцене танцплощадки. На улице почти стемнело, и сама она обезлюдела. Руслан снова попытался рассмотреть записи, но тусклые буквы совсем исчезли.

Он отнес тетрадь в дальнюю комнату. Последние дни дед доживал здесь; на дужке кровати до сих пор висел траурный черный лоскут. Руслан сунул тетрадь под подушку.

— Куда пропал? — встретила Валентина запоздавшего соседа. — Думала, уже не придешь. Успела и в душ сходить, и в продуктовый за мармеладом.

— Насилу нашел, — ответил Руслан, показывая на самовар. — На чердаке — черт ногу сломит. Такое старье, что выбросить не жалко. Пора мне там порядок навести.

Он набросал в трубу самовара газетных неплотно сжатых комков, сверху насыпал немного щепы и кинул зажженную спичку. Воздух над трубой задрожал, щепки весело затрещали. Валентина вынесла вазу со сладостями и чашки с блюдцами, села рядом. Руслан изредка подбрасывал в трубу по одной щепке.

Бледно-розовый закат выглядывал из-за ветвей могучего вяза, стоявшего напротив дома Валентины. В полдень он накрывал тенистой шапкой весь двор, наполовину перекрывая даже двор Руслана. С танцплощадки плыл неторопливый романтичный шлягер, у нагретого самовара беспомощно шевелился опрокинутый майский жук, а рыжие его сотоварищи гудели где-то меж ветвей. В жуках тоже бурлила кровь (или что там течет у насекомых по их жилам?) молодая, весенняя.

Не глядя на Руслана, Валентина спросила:

— Может, вместо чая, чего покрепче желаешь, с устатку?

— Нет, Валюш, не надо.

Что-то тяготило Руслана, не давало вдохнуть ароматный воздух полной грудью. Рюмки не хотелось, и чай уже был не в радость. Он часто открывал крышку самовара, светил фонариком и, как только со дна поползли первые пузырьки — скомандовал:

— Давай заварник.

Он поставил залитый чайничек на деревянную подставку, накрыл байковым снеговиком, сшитым Валентиной из старого одеяла.

— Ну, чего сидим, как на похоронах? — не выдержала Валентина. — Рассказал бы чего-нибудь.

— Знаешь, Валь, что-то так в сон кинуло, — искусственно зевнул Руслан. — Уже и чаю не хочется. Пойду, наверное, завалюсь…

— Что ж, давай. Завтра уезжаешь-то?

— Погляжу, может, где гвоздь вобью. Антенна вон почти оторвалась.

Дома Руслан включил настольную лампу, откинув шторку, растворил форточку. Оттуда залетела прохладная свежесть, старательный треск сверчка и совсем приглушенно — новый шлягер с танцплощадки. Из-под подушки была вынута помешавшая чаепитию тетрадь. Руслан нашел место, где закончил. Буквы местами сильно выцвели.

Начну с того, что я, Георгий Михайлович Б-ский, учитель земской школы, оказался в армии после объявления мобилизации. Согласно моему образованию второго разряда, я был направлен в специальную школу, где мною были получены погоны прапорщика…

Когда прибыл на «Карпатский» фронт, мне дали роту. Солдаты в ней оказались обстрелянными и закаленными в августовских боях. Про таких, как я, здесь бытует поговорка: прежде рылся в огороде, нынче — ваше благородие.

От фельдфебеля Сиротяги узнал, что участок этот весьма спокоен, лишь изредка «наши трехдюймовые болтают с ихними». В первый же вечер австрияки не заставили себя ждать и, как настоящие хозяева, угостили нового гостя, то бишь меня, батарейным залпом из трех дюймов.

Этим же вечером ко мне в землянку завалились ближайшие соседи: справа — командир 4-й роты прапорщик Тарасевич, слева — командир 2-й роты подпоручик Грановский, с тылу — командир артбатареи подпоручик Сторублев. Грановский и Тарасевич из таких же, как и я, а Сторублев — кадровый. Они прихватили с собой местного вина урожая 1913 года, а у меня была чуть надпитая манерка с коньяком. Ее мне наполнил один еврей, торговавший на станции в Шепетовке. Он клялся, что такого коньяка я не встречу, проехав всю Черту оседлости от края до края. Честно говоря, коньяк оказался дрянным, но в дни «сухого закона» и это быстро исчезло со стола.

После выпитого знакомство наше стало протекать гораздо непринужденнее. Приятно удивил меня Сторублев, бегло набросавший карандашом на листе дружеский шарж, на котором наша скромная попойка превратилась в шумную пирушку. После этого мы поклялись осуществить эту карикатурную буффонаду на деле, как только закончится война, где-нибудь в Будапеште или в Кракове.

Не обошлось без скабрезных разговоров — вечных спутников пьяной офицерской среды. Грановский хвалился впечатлениями от любви в едущей по городу наглухо задернутой пролетке, при этом давая разного рода рекомендации. Сторублев с Тарасевичем тоже не отставали. Пришлось и мне выкручиваться, выдумывать похождения. Не мог же я рассказать им, как все четыре месяца обучения ходил в увольнение с двумя товарищами в один приличный дом, где мы сколотили мини-оркестр из моего кларнета, флейты прапорщика Вучетича и фортепиано хозяйской дочери. Не мог же откровенничать на тему нашей с Вучетичем одновременной влюбленности. Мы не знали с ним, кому из нас она отдаст предпочтение, а поэтому не ссорились, лишь ревновали друг к другу, ждали, когда она сама выберет. Но Бордовое Жабо (так мы ее прозвали) оставалась одинаково любезна к нам обоим и третьему нашему спутнику, музыкальными талантами не обладавшему, но готовившему себя в роли конферансье. Месяцы музицирования не прошли даром, и хозяйка дома назначила день и час для благотворительного концерта, разослала приглашения своим друзьям и родственникам. Злая судьба распорядилась по-иному. Нас подняли в казармах по тревоге и спешно посадили в эшелон. Мы не успели попрощаться с радушными хозяевами, не успели даже забрать свои инструменты из приютившего нас дома. Увезли только теплые воспоминания и безмерную благодарность в своих сердцах… Не об этом же я должен был рассказывать в тот вечер? Не об этом…

Способности Сторублева оказались гораздо выше, нежели легкомысленный дурашливый шарж. Через несколько дней я заглянул к нему в палатку, и он продемонстрировал мне несколько холстов, измазанных художественным маслом. Здесь была пара батальных сцен, полдюжины недурных пейзажей с осенними мотивами. Сторублев сказал, что уже несколько раз покрывал холсты грунтовкой, навсегда погребая под ней предыдущие летние пейзажи, и рисовал новые.

На следующий день после попойки я устроил смотр своей роте. Впечатление мое осталось хорошим. Солдаты упитанны, бодры, приветливы, на вопросы отвечали с готовностью. В тот же вечер, когда я осматривал вражеские позиции, в панораму моего бинокля попали развалины средневекового замка. Захотелось тут же броситься на их исследование, но, увы, — они находились на стороне противника.

Прошла неделя, наш батальон был сменен. Радовала мысль, что Рождество удастся встретить не на передовой. Нас отвели в тыл, где располагался постоялый двор, состоявший из двухэтажного дома (таверны и гостиницы), конюшни, каретника, скотного двора, складов, погребов и флигелей. Мне досталась угловая комната на втором этаже, немного холодная, но все же не перестающая от этого быть уютной.

Дни стояли один краше другого, безделье полностью овладело нами. Когда случались снегопады, я с удовольствием выбегал на улицу в нижней рубахе и отбирал лопату у попавшегося солдата, а затем разгоряченный работой растирался снегом и бежал к себе в комнату. В другие дни я становился за двуручную пилу, колол топором чурки.

Перед Рождеством пришли посылки. Многим солдатам удалось получить «привет из дома», так что скоро можно было увидеть щеголявшего в новом шарфе унтер-офицера или хрустящего монпансье стрелка. Я старался не обращать внимания на вольности вроде меховых варежек или вышитого пояса.

Вечером в Сочельник из хутора прибежали ряженые. По двору пронеслось клокочущее яркое облако мальчишек. Длинная шерсть на их накидках моталась из стороны в сторону, гудели сопелки, звенела карпатская дрымба. Сверкая, плыла под потолком гостиной Вифлеемская звезда на шесте. Детские голоса выводили праздничные колядки, а потом все стихло, и зазвучал псалом, славящий Младенца. Мы одаривали детей, делясь с ними сладостями из наших посылок.

С наступлением темноты в гости пожаловала делегация из двух десятков нарядных девушек. Их колядки были еще задорнее и краше. Красавец Грановский, щебеча на суржике, обнимал девушек и норовил расцеловать. Не всегда это ему получалось. Резвые девушки вырывались из его объятий, скрывали румяные щеки за разноцветными шалями и скакали как молодые козы.

Вечером мы сели за праздничный стол. По привычке все называли сие действо разговением, но на деле никто из нас Рождественский пост не соблюдал, это сложно в походе. Стол ломился от мясных и капустных пирогов, свежей оленины (спасибо казакам-охотникам), квашеной капусты, местных вин и крепленых наливок. Однако засидеться допоздна нам не удалось, наутро нужно было идти в ближнюю деревню к заутреней.

Туда мы добрались еще затемно. За версту были видны горящие окна храма. Служба уже шла, и церковь, конечно, была переполнена. Мы построили роты на паперти перед распахнутыми дверьми, а сами протиснулись внутрь. Здесь мы узнали некоторых из колядовавших девушек, и Грановский изредка перемигивался с ними. На Богослужении было незначительное количество мужчин, по каким-то причинам не попавших под австрийскую мобилизацию. С поясами шириной в полторы ладони они сжимали в свободной руке войлочные шляпы с перьями и диковинные «рогатые» шапки. Кажется, цивилизация так и не заглядывала в эти дремучие края.

Служба закончилась, на дворе рассвело, и наши солдаты отстояли длинную очередь на исповедь. Батюшка хорошо говорил по-русски, и исповедь моя прошла гладко…

Руслан закрыл тетрадь и, глянув на наручные часы, отложил ее в сторону. Он потушил настольную лампу, натянул покрывало до подбородка. Наползавшая было дрема, испугавшись пронзительного девичьего крика, влетевшего через открытую форточку, сбежала, растворилась в темных углах дедовского дома. Перед окнами что-то происходило: чей-то топот, возня, потом опять крик. Руслан торопливо выскочил на улицу, разглядел в темноте две сплетенные борьбой фигуры и третью, девичью, мешавшую или помогавшую им. Руслан вклинился меж драчунами, рассчитывая, что постороннего не тронут.

— Ты-то чего сюда лезешь? — спросил один из парней.

— Кулаками что ль собрались девушку делить? — ответил вопросом Руслан.

— Твое какое дело? Тебя звали? — кипятился все тот же парень.

Ко второму подошла девушка и, заглядывая в его лицо, что-то спрашивала.

— Если по морде ему надаешь, так она с тобой гулять будет? — спросил Руслан у одинокого парня.

— Да тебе-то что? — все так же односложно твердил парень.

— Расходитесь, пока обоим не навешал! — пригрозил Руслан.

— Как бы тебе не навесили! — злился одинокий парень, видя, как девушка уводит его соперника.

Руслан постоял немного, твердо уверившись, что одиночка опять не погонится за парочкой и не затеет драку. Он вернулся в дом и, поняв, что теперь точно не заснет какое-то время, снова развернул старую тетрадь.

…После Нового года мы вернулись в окопы. За наше отсутствие здесь ничего не произошло. Только выросли снежные шапки на склонах Карпат. Но через неделю обстановка изменилась. Началось с массированного обстрела. В некоторых местах он вызвал снежные обвалы и лавины. Наши стрелки, а в особенности пулеметные команды, встретили австрийцев дружным огнем. К тому же наступление неприятеля затруднял глубокий снег. Солдаты противника утопали в нем по пояс и, конечно, превращались в прекрасные мишени. Много увязших в снегу мы потом взяли в плен. Здесь были румыны и чехи, словаки и евреи, хорваты и словенцы, итальянцы и даже местные галичане. Один из них лопотал с нашими малоросами, говорил, что недалеко отсюда его деревня и надеялся, что его тут же отпустят домой к жене и детям.

В безумных атаках прошло еще два дня. Сторублев жаловался, что снарядов на его батарее становится все меньше, новых не подвозят. При этом он вспоминал начальные дни сентября, когда артиллерийские парки, застревая в глубоких осенних потоках, разгружали до половины зарядные ящики и почти порожними прибывали на позиции. Должно быть, снаряды с тех располовиненных обозов до сих пор лежат заметенные снегами где-то в галицийских лесах.

Сегодня 11-е марта. Я закончил излагать все, что удалось видеть от первого моего дня до нынешнего. Теперь постараюсь записывать события по горячему следу, насколько мне это позволит походная жизнь. На днях получил пасхальную посылку от родителей. Помимо сладостей там была настольная «писанка» в бронзовой подставке. Стеклянное яйцо яркими красками радует глаз в моей серой походной землянке. Когда тихо и стреляют не часто — вспоминаю Бордовое Жабо. Быть может, очередной выпуск прапорщиков сейчас покидает ее город. Или кто-то иной осваивает игру на моем забытом кларнете.

28-е марта 1915 г.

Пасху эту я запомню на всю жизнь. Конец затишью наступил 20-го числа. Бои шли два дня, но даже с приходом Светлого Воскресения они не закончились. Пасха нынче совпала у нас и у католиков. Господь еще не видел такого поругания. Две христианские державы не смогли прекратить войны даже на Светлый праздник. Наш участок удалось удержать, а вот у соседей произошла катастрофа. Г-ский полк на три четверти попал в плен, оставшиеся 400 человек в панике отступили. Против них действовали несокрушимые пруссаки, ими с зимы стали разбавлять австрийцев на нашем фронте. Ходят слухи, что на этом участке накануне было заключено негласное Пасхальное перемирие, которое германцы вероломно нарушили.

15-е апреля 1915 г.

Весна в долине, кажется, уже началась, но здесь погода стоит еще зимняя. Снежный покров весьма толстый, чуть менее аршина. На завтра назначена атака неприятельской высоты. На всякий случай делаю эту крайнюю запись.

26-е апреля 1915 г.

«Корреспонденцию» свою продолжаю в вагоне санитарного поезда. Умудрился принять сидячее положение и даже раздобыть у сестры милосердия карандаш. Уже второй день трясусь в вагоне. Хорошо, что денщик передал мои личные вещи из блиндажа, а с ними и эту тетрадь. Но обо всем по порядку.

Атака наша началась в ночь с 16-го на 17-е. Батальон подобрался незаметно по склону, занял первую линию. Однако у неприятеля появилось подкрепление, и продвижение наше остановилось. Но позиций мы не покинули, сохранили за собой. Еще день мы просидели в неприятельских окопах, забрасывая друг друга ручными бомбами. 18-го числа атака возобновилась. Как страшен рукопашный бой! Австрияки снова подтянули подкрепление. Мне удалось увидеть пресловутых сечевых стрельцов, о которых ходили слухи. Воины действительно стоящие. В кепи у них вставлены желто-голубые бумажные цветы, они сплошь добровольцы, бесстрашны, в плен почти не попадают, воюют отчаянно. Во время боя над окопами стояла отборная ругань, мало чем различная с нашей русской руганью. А порою, схватившись в смертельной схватке, наш солдат, призванный из Винницы или Полтавы, называл противника, вонзившего в него штык, «братко», и просил не убивать.

Вынужденно прекращаю письмо. Вагон временами сильно качает, все еще дурно себя чувствую, мысли скачут, да к тому же появился врач и велел отложить писанину.

30-е апреля 1915 г.

Тем же днем (26-е апр.) прибыли в Киев. Здесь раненых нашего поезда разместили по различным госпиталям. Я занимаю койку в приличной палате бывшей городской больницы, ныне переделанной под военный госпиталь. Впрочем, продолжу излагать судьбу своего попадания сюда.

После того как удалось отбить контратаку сечевых стрельцов, мы сами возобновили штурм высоты. Не прошло и получаса, как на наши головы обрушилась лавина, пущенная тяжелой артиллерией. Нам пришлось бежать. Во время отступления я получил пулю в левую ногу, чуть выше коленного сустава. Солдаты, бывшие рядом, тут же подхватили меня под руки. Отправили с санитарами в тыл. Пуля хоть и оказалась разрывной, однако не задела кости и, что самое главное, коленного сустава. Ткани на ноге сильно разворочены, но должны вскорости зарасти. Рана чистая и не гноится.

2-е мая 1915 г.

Ежедневно знакомлюсь со свежей прессой. Узнал, что под Горлицей неприятелем совершен губительный прорыв. Весь Юго-Западный фронт отступает, и, скорее всего, оставлена та самая высота, за которую я расплатился раной, а многие мои товарищи жизнью.

Сегодня отправил письмо домой. Хотел написать в уездный город, где проходил подготовку; адрес Бордового Жабо я помнил, как молитву. Но потом засомневался, подумал, что она станет жалеть меня, само собой, появится преимущество над Вучетичем. Хотя, где он, Вучетич? Может, тоже на госпитальной койке или того хуже. В городе Бордовое Жабо окружают сотни, если не тысячи молодых, свободных, невоеннообязанных. Она наверняка забыла и меня, и Вучетича. И только мой молчаливый кларнет, быть может, ей изредка напоминает обо мне. Что ж, придется и мне забыть.

10-е мая 1915 г.

Рана моя опасения у врачей не вызывает. Передвигаясь с помощью костылей по коридору, заметил в окне дивную картину: Киев утопает в майской первозданной зелени. Повсюду колокольни и купола. Ах, как скуден мой язык! Видимо, не суждено мне передать этой красоты, как не удалось описать и Карпаты.

18-е мая 1915 г.

Ровно месяц, как я получил свою рану. Товарищи по палате говорят, что, скорее всего, по выздоровлении получу отпуск. Мысль эта греет. Дерзновенно и тщеславно задумываюсь о награде. Перед глазами пример соседей по палате. Некоторых награждали прямо в госпитале, собирая весь персонал и ходячих больных. Что ж, может, и мои тайные молитвы Господь не оставит.

25-е мая 1915 г.

Новости с фронта одна горше другой. О том, какие города нами оставлены, узнаем от новых раненых скорее, чем из газет. Сегодня драгунский ротмистр, прибывший в госпиталь накануне вечером, сказал, что 21 числа мы оставили Перемышль.

29-е мая 1915 г.

Сегодня из нашей палаты выписали поручика Гудкова. Сразу после врачебной комиссии он получил предписание возвращаться на фронт. В катастрофической обстановке не хватает не только офицеров, но и нижних чинов. О каком уж отпуске может идти речь? Чувствую, мне уготована та же судьба, что и Гудкову.

4-е июня 1915 г.

Завтра врачебная комиссия. Может, последний раз ночую под сенью госпиталя.

7-е июня 1915 г.

Оставлю подробности и сантименты: я в поезде по дороге на фронт. Возвращаюсь в свой полк. Получу ли снова свою роту или буду на новом месте — вопрос.

12-е июня 1915 г.

Прибыл на позиции близ города Холм, на границе Польши и Волыни. Повсюду еврейские местечки, а в городах их три четверти населения. Остальная четверть поделена меж русскими и поляками, малороссы живут лишь в деревнях. Иудеи сорваны войною с насиженных мест. Отступая вместе с нашей армией на восток, они ломают вековой устой Черты оседлости.

Оставлен величественный Львов — столица Галиции. Выходит, пришлось потерять все, что славно было завоевано в августе-сентябре прошлого года.

14-е июня 1915 г.

Стал знакомиться с личным составом. Вахмистр Чертович на месте, к моей радости. В строю пока еще остались кавалеры Терехов, Бородович, Галлиулин, Пятаков. У некоторых уже по два «Егория». В рядах присутствовала масса новобранцев, чуть не половина роты. Подготовлены они в краткий срок и обучены мало, к тому же вовсе не обстреляны.

20-е июня 1915 г.

На фронте затишье. Мы укрепляем позиции, усиливаем маскировку. Старые фронтовики тренируют молодняк, ни дня без занятий. В небе много аэропланов противника, наших значительно меньше. Часто появляется цеппелин. Солдаты называют это: «немец колбасу повесил».

2-е июля 1915 г.

Жестокий артобстрел. Бои по всему фронту. Позиции значительно разрушены. Потерь много.

8-е июля 1915 г.

Отступаем. Германцы применяют газы.

13-е июля 1915 г.

Я заметил, как меняются мои солдаты. Мы покидаем владения Империи, но часто оставляем за собой выжженную землю. Эта вакханалия огня и бесхозяйственности портит солдат. Дома наверняка каждый из них был рачительным хозяином. Но здесь, когда им отдают приказы о сжигании хуторов и помещичьих усадеб, вся их природная бережливость и экономия, впитанные с материнским молоком, исчезает без следа. Вчера мы покидали хутор. Солдаты резали птицу и бросали безголовые тушки в охваченные огнем халупы, потому как армейский котел был уже полон, а хранить птицу по такой жаре абсолютно негде. Без сожалений разламывалось и крушилось все, что осталось в хатах. Мародеры обросли всякого рода скарбом. Господи, что будет с нами?

17-е августа 1915 г.

Все-таки решился написать о недавних событиях. С подачи вахмистра Чертовича, не раз приносившего мне разного рода «сувениры», изъятые в пустующих домах, я не удержался и ограбил целое поместье. Посовещавшись с Грановским, мы решили не предавать все огню, а вынести часть ценностей из барского дома и спрятать поблизости. «Жирный шматок» нам попался, как выразился Чертович. Солдаты вынимали из подрамников холсты и, свернув трубкой, мастерски упаковывали в дорогие фарфоровые вазы, а те, в свою очередь, обертывали промасленным полотном и связывали шпагатом. Консервировались ковры и гобелены, бронзовые канделябры. Коллекцию старинного оружия и рыцарские доспехи окунали в топленый жир. В «схрон» пошли даже каминные часы и часть итальянского гарнитура. Яму вырыли на краю помещичьего сада. Солдаты сверху навалили кучу досок и прочего строительного хлама, все это подожгли, в надежде, что пепел скроет следы недавно потревоженной земли. Удастся ли кому-нибудь из нас вернуться к былому поместью после войны?

20-е августа 1915 г.

Не покидает тревожное чувство. Душу терзают всякого рода суеверия. На передовой давно не служили молебен, а так хочется покаяться батюшке на исповеди. Может, отпустил бы священник мои грехи, стало бы легче.

29-е августа 1915 г.

Опасения мои разрешились. Снова ранение. Правая рука цела, поэтому способен продолжать запись. Досталось в левый бок, вскользь прошло по груди, оттяпало верхнюю четверть уха.

2-е октября 1915 г.

Положение на фронте, кажется, стабильное. Пруссак более не напирает. За ним осталась Курляндия, Литва и все Царство Польское. Из земель, захваченных нами в прошлом году, мы сохранили только Тарнополь с уездом, а потеряли своей земли во сто крат больше. Жестокое поражение…

Руслан оторвался от записей. Взглянув на циферблат, он аж присвистнул и погасил свет. Под сомкнутые веки его еще долго не мог пробраться сон, проплывали детские воспоминания: дедово лицо, его корноухая голова и обнаженный в летнем зное торс с застарелыми шрамами. Мелькали в голове фотографии на плотном картоне, с четкими не выцветшими линиями, глянцевые граммофонные пластинки с отпечатками чьих-то пальцев, мертвые бабочки в рамках за потускневшим пыльным стеклом, парная сосновая иголка с кусочком розовой рождественской мишуры, найденная за плинтусом…

Где-то на веранде до самого утра мышь противно грызла сухую половицу.

Проснулся Руслан в начале девятого, но так и не выспался. Наскоро умывшись и проглотив захваченный из дома бутерброд, он снова вышел во двор. Обкосил траву вокруг дома — теперь можно было пройти к палисаднику и кустам малины. Прибив новый крепкий брусок к фронтону вместо сгнившего, Руслан перевесил на него антенну. Хотел было приняться за расколотое на веранде стекло, но из-за забора раздался голос соседки:

— Долго спишь, лежебока. В восемь приходила, стучала тебе, хотела к завтраку позвать. Спал, наверное, не слышал. Иди, поешь-то у меня.

— Да я бутерброд перехватил, — говорил Руслан на ходу, уже пролезая к Валентине во двор.

Стол она накрыла, как и вчера — на свежем воздухе. Пес угадал недавнего гостя, но все же рявкнул «для порядка» два раза. Руслан неторопливо ел, Валентина ухаживая за ним, продолжала свои расспросы:

— Чего ж в прошлом году на встречу выпускников не приехал?

— В отпуске был. Мне когда Славка позвонил, я уже чемоданы паковал. Путевку с супругой в санаторий получили. Не хотелось ее огорчать, и путевку было жаль, не каждый год к морю-то выбираемся… Народу много на встрече было, иль я один не приехал?

— Да нет, ты не единственный, но больше половины класса собралось.

— Расскажи, кто где. Ну, про Славку знаю, про Ленку Орехову, про Стаса, про Генку еще. А остальные?

— Веденеев в Москве. Недавно из Африки вернулся, пищекомбинат там строил. Борщева тут недалеко, в соседнем селе замуж вышла, второй раз уже. Одинцова — домохозяйка, в райцентре живет, за мужем, как за стеной. Кто еще?.. Аникеев в ГДР, прапорщиком.

— Ну, сейчас-то, наверное, старшим прапорщиком?

— Этих подробностей не знаю.

— А Власов служит еще? Небось, майор уже?

— Ты что, не слышал?

Руслан понял по ее голосу недоброе и молча помотал головой.

— В прошлом году еще. Борщева даже на похороны ездила. Говорит: в закрытом гробу хоронили.

— А где погиб-то?

— Кто ж знает. Сказали: «при исполнении служебных обязанностей».

Руслан справился с едой. Немного посидели в тишине. Валентина перевела взгляд на опустевшую тарелку и спросила:

— Вечером уезжаешь?

— Еще ночку переночую. Чувствую — до вечера не управлюсь. Намечал много, да что-то все не успеваю.

— Ты бы поменьше ночью свет палил да пораньше ложился, глядишь, и успевал бы.

— Вон оно что, — изумился Руслан, про себя складывая рассыпанный пазл с вчерашним приглашением на ужин и невзначай предложенный поздний чай, и попытку с алкоголем, и трехлетнее положение вдовы, и ночное заглядыванье по окнам…

— А ты как думал? Отвык от деревенской жизни! — подтрунивала Валентина, не догадываясь о его мыслях. — Обед во сколько накрывать?

— Ох, Валь, такой завтрак поздний, что теперь до вечера ничего не захочу. Без меня полдничай, а к ужину, не обессудь, заявлюсь.

Руслан вернулся в дом и по старой привычке прилег после еды. Открыв тетрадь, он бегло подумал, как бы снова не потерять счет времени.

5-е октября 1915 г.

Кажется, меланхолия моя осенняя потихоньку улетучилась. Прекратились дожди, теперь погоды солнечные, с легким утренним морозцем. Раны почти затянулись, и не за горами выписка. Приказ о награждении Анной 4-й степени! По-моему, даже письмо из дома не так обрадовало меня. Грешен, признаю. Теперь наверняка жалуют отпуском.

16-е октября 1915 г.

Завтра убываю домой. Вещи собраны, обходной лист подписан. Новый китель, увенчанный наградой, приготовлен и примерян, ждет часа, когда я обменяю больничный халат на него. Пребываю в волнении необыкновенном.

28-е октября 1915 г.

Наконец дома. Более года не видел родных. Как радушно меня встретили! Почти ничего не изменилось. Тратить драгоценные минуты на письмо не намерен. Вернусь к запискам на фронте. Думать об этом не хочется. Как и о Бордовом Жабо… но она настырно лезет в голову, особенно теперь, когда окружают меня не сырые окопные стенки, а мирные стены…

4-е декабря 1915 г.

Я вновь на позициях. Охоты писать нет.

14-е февраля 1916 г.

Газеты сообщают о немецком наступлении на Верден. У стен этой крепости в прошлую войну пруссаки одержали значительную победу и наверняка надеются, что история повторится. Самое время ударить и нашей стороне. Может, удастся обескровить германского зверя двойным ударом.

1-е марта 1916 г.

Кажется, наступлению быть. Начались скрытые приготовления. У Вердена огромные жертвы с той и другой стороны. Газеты называют гигантские количества израсходованных снарядов. Если они не преувеличены, то как же выглядит земля, поглотившая всю эту массу взрывчатки? Обладай мы таким количеством артиллерийского припаса, не видать немцу ни Польши, ни Литвы.

31-е мая 1916 г.

Фронт пылает, и мы идем вперед. Но писать про это не хочется. Надоели победные реляции в газетах. Что толку в нескольких отвоеванных километрах земли и сотнях взятого в плен противника? В начале войны я думал, что именно из этого складывается победа.

7-е июля 1916 г.

Дело не только во фронтах, располосовавших всю Европу. Границы фронтов пролегли и в наших душах. Мир никогда не станет прежним, немец не пожмет руку француза. Европа окончательно раскололась. В этом году не устраивались Олимпийские игры, людям не до этого. А ведь по древним греческим законам всякая война прекращалась на время проведения Игр. Нынешняя война не прекратится, случись даже Всемирный потоп.

1-е августа 1916 г.

Сегодня обнаружил в «Северных записках» отрывки из писем некоего Н. Лигуна. Вполне недурно, даже, я бы сказал, замечательно. Жаль, но у меня так не выйдет. Кажется, многие стали писать на этой войне. Что ж, не буду исключением и продолжу.

9-е ноября 1916 г.

Сказано в Священном Писании: «Поднимется народ на народ». Но нынче люди одного народа колотят друг друга. Французы, призванные в германскую армию из Эльзаса и одетые в серую немецкую форму, стреляют во французов, одетых в синюю форму. Австрийские и немецкие поляки родом из Кракова и Познани стреляют в русских поляков родом из Люблина и Ченстоховы. Сербы-босняки из Сараево уничтожают белградских сербов, трансильванские румыны стреляют по валашским и молдавским румынам, поволжские и остзейские немцы поневоле убивают вестфальских и голштинских немцев. О евреях и говорить не приходится, рассеянный по земле народ есть в каждой армии. Наверняка те, кто начинал эту войну, уже трижды пожалели об этом.

16-е ноября 1916 г.

Очередной отпуск — здравствуй, дом!

21 ноября 1916 г.

Когда ты вдали от фронта, то в сознание, наконец, просачивается все то, что пережил. Там ты существуешь с этим, а здесь… Нет, и здесь ты не до конца понимаешь, слишком мало времени утекло, война еще ходит след в след за тобой, еще наступает на пятки. Быть может, должны пройти годы, чтобы с холодным сердцем я сел за правдивые записи.

Не отпускает один эпизод из минувшего лета. Мы заняли небольшую деревеньку в отрогах Карпат. Местные крестьянки радовались, как и осенью четырнадцатого. Мои солдаты шутили, мол, вернись завтра сюда венгры, вы и к ним будете столь же любезны. Стали на постой к семье, где пожилые родители и куча детворы. Но старшая дочь не походила лицом ни в отца, ни в мать. Что-то тонкое было в ее чертах, может быть, даже благородное. Мало того, во внешности, но и походка, и все движения были иными. Не было деревенской угловатости или излишней стремительности, присущей всем крестьянам. Все у нее было плавно, ровно, будто манерно. Чувствовалась порода. Я подумал, что это сирота, усыновленная стариками. Кто-то из наших по своему природному неразумению ляпнул старому гуцулу: «Отчего, папаша, Христя твоя такая ладная? В соседа, что ли?» Старик изменился в лице, а у меня мелькнула догадка, что дочь наверняка нагуляна от какого-то местного паныча.

Я как-то сразу и невольно сравнил ее с Бордовым Жабо. Нет, они, конечно, абсолютно разные, но было в этой селянке то, из-за чего я вдруг представил ее своей спутницей, тем паче, что будущее с ней казалось гораздо правдивее, чем с Бордовым Жабо.

Если и было что-то прекрасное, виденное мною на этой войне, так это лицо Христи.

12-е декабря 1916 г.

Умер Джек Лондон, один из лучших писателей нашей современности. В начале русско-японской войны он в одиночку переплыл на утлой джонке Желтое море и сошел на корейский берег. Торопился к морскому сражению, но трубы «Варяга» уже омертвело торчали из морской пучины к его приезду. Настоящий искатель приключений и храбрец. Писал о том, чем всегда жил. Но в эту войну как-то умолк и на фронт ни разу не попал, видать, поостыл перед смертью.

Война, война, все тебе подвластно.

За период этой войны смерть гуляла не только на фронтах: Сергей Витте, Александр Скрябин, Петр Дурново, Константин Маковский… Только за этот год умерли: Василий Суриков, Иван Франко, Илья Мечников, Генрик Сенкевич и вышеозначенный Лондон. Смерть не щадит даже императорскую кровь. Франц Иосиф увидит, чем закончится эта война, с небес. Или из преисподней. Прощай, старик, ты прожил долгую, но, увы, несчастную жизнь. Своим примером ты доказал человечеству, что счастье людское не в богатстве и власти.

Вскорости убываю на позиции. После некоторых колебаний решил оставить свою тетрадь с записками. Что-то подсказывает — это моя последняя поездка на фронт. Спрячу тетрадь в укромное место. Может, кому-то она попадется на глаза. Я, быть может, буду счастлив, если перед тем как пустить ее на цигарки или на растопку печи ее хотя бы бегло просмотрят. Но, скорее всего, мне будет все равно.

30-е июля 1917 г.

Вновь дома. То, что я видел за последние три недели, покрывает два с половиной года войны. От времен Петра Российская армия не опускалась до таких низостей, и хочется верить — более не опустится. Если только устоит на ногах.

Мне пришлось скрытно бежать из полка ночью. Я раздобыл солдатскую форму и пристал к одной ватаге, где меня никто не знал. Оставаться на фронте я уже не мог и не видел в этом сколько-нибудь нужной необходимости. Солдаты распоясались. Имея оружие, они реквизировали продукты в тех хуторах, через которые нам приходилось идти.

В тылу стали создавать заслоны против таких шаек, как наша. Близ одного селения я отстал от своей группы. Ночью, постучав в окно приличного дома, я битый час переговаривался с хозяином через запертую дверь, убеждая его, что я вовсе не солдат, а бывший офицер, дезертировавший поневоле. Мне удалось купить у хозяина его мещанский костюм, для этого пришлось отдать свою «Анну» и еще кое-что из личных вещей. Так, распродав в дороге все, что имел (карманные часы, перстень, серебряный портсигар), я добрался до дома. Хочется верить, что война для меня закончилась и это последняя запись в тетради.

4-е ноября 1917 г.

Кажется, конец. Сегодня прибыл из города. Благодаря царящим в нем слухам и расклеенным на столбах листовкам узнал, что власть захватили большевики и провозгласили Декрет о мире. Из нового правительства будет толк. Решен самый насущный вопрос! Скоро заключат перемирие, и солдаты вернутся домой. Конечно, мирный договор будет для нас тяжелым и унизительным, но и вести войну с тем воинством, что я видел в июньские дни, — совершенно невозможно. Славься новое правительство!

9-е марта 1918 г.

С войной покончено. В Брест-Литовске подписали мир. Говоря о тяжести мирного договора, я и предположить не мог о масштабах потерь. Огромные контрибуции! Территория, население, посевные площади! Катастрофа, кошмар, унижение. Не так плохо мы вели эту войну. Воистину звериные аппетиты у Германии! Потомки не простят нам этой неудачи. Но самое главное, с подписанием мира, страна наша не увидела мирной жизни. На Дону, Кубани и Кавказе стреляют.

16-е мая 1918 г.

Месяц назад перебрался в уездный городок. Пройдя пролетарские курсы, устроился в школу рабочей молодежи. Жалованием назначен скудный паек. Большевики решили искоренить товарно-денежные отношения. Обо всех преобразованиях писать не стану — не хватит тетради.

Западные губернии вплоть до Смоленска, Брянска и Курска оккупированы немцем. Финляндии дана вольная, и там тоже хозяйничает пруссак. Немцы в Пскове и Нарве. Столицу в марте перенесли из Петрограда в Москву. Немудрено. Кто захочет держать столичный аппарат поблизости с границей? В Закавказье хлынули турецкие орды, и теперь армянам конец. Страна скукожилась до размеров Московского княжества эпохи Василия Темного. И времена наступают темные, средневековые.

22-го апреля правительство объявило о вводе обязательного всеобщего военного обучения, таким образом, вернулась царская воинская повинность. Поторопился я проститься с армией и войной.

9-е июня 1918 г.

Мобилизация объявлена. Набирают пока нижние чины. Многие вступают добровольно.

28-е июля 1918 г.

В «Известиях» за 23-м числом вышла статья Троцкого, в ней он настаивает на принудительной мобилизации бывших царских офицеров, так как они получили свое образование благодаря трудовому народу, а значит, теперь должны послужить этому самому народу. Чувствую неизбежность. Задумывался о побеге, но куда?

31-е июля 1918 г.

Мобилизовали как «военного специалиста». Завтра выступаем в соседний город, где формируется полк. Тетрадь снова не беру. Вернусь и опишу все, что видел, а если нет… что ж, тогда — точка.

3-е мая 1923 г.

Сижу целый час и не знаю, с чего начать. Во-первых, я жив. Во-вторых, жива моя тетрадь и не продолжить записи я не могу…

Руслан посмотрел на оставшиеся страницы — часа на полтора, не больше.

Вечером после ужина его, конечно, тянуло к тетради, но Руслан проявил выдержку и организовал самовар. Снова гудели жуки в листве и гремели вдали барабаны, молодежь снова шагала к площадке. Туда же, подняв уличную пыль, протарахтело несколько мотоциклов. Валентина то ли в шутку, то ли всерьез предложила сходить на танцы — тряхнуть стариной.

Сумерки растворили свои скучающие объятья. Калитка танцплощадки еще была заперта изнутри, музыканты настраивали инструменты, кругом клубился народ вперемешку с техникой. Девушки в легких платьях и сарафанах, парни в цветастых рубахах с острыми воротниками, одинокая «Jawa» в кольце «Восходов» и «Минсков». На «ГАЗоне» прямо с поля прикатила толпа пыльной и разгоряченной молодежи. Следом за ними — всадник, места в кузове не хватило, а может, привычней для него верхом. Спрыгнул с лошади, примотал узду к фонарному столбу. Залихватские усы, загар бронзовый, красная майка и зеленые армейские штаны, кудри под широкополой тропической панамой. На шнурке капроновом наконечник стрелы болтается — любимая дарила (на свекле в поле нашла), когда в армию провожала. Дождалась ли?

Здесь же старушки мирно сгрудились, любуются, молодость поминают. Приезжих средь молодежи немало. Тут тебе и дачники, и детвора, что к бабкам-дедкам на каникулы прикатила. А в нынешний год стройотряд студенческий приехал. Местный дед Щукарь побасенками их развлекает:

— Лет за пять до того, как царя скинули — случай был. А зима в тот год выдалась! Морозы такие, аж колорадский жук в земле померз!

— Дед, так ведь не было тогда колорадского жука еще, — посмеивались студенты.

— Как не было? Был! — упирался дед. — Он тогда только через пять годов опять появился.

— Откуда ж он взялся?

— От соседей прилетел!

— Так он же не летает!

— Не летает? А крылья ему на что?

Чуть в стороне бывалый студент в штормовке с нашивками за несколько стройотрядовских сезонов на дорогой импортной гитаре исполнял Высоцкого. Перед ним на корточках такие же стройотрядовцы и пара местных аборигенов, бывших каторжан. Едва песня стихает, один хлопает татуированной рукой певца по плечу:

— Ты на гитаре, что доктор по латыни.

С танцплощадки ударил первый аккорд. Медленный блюз разлился над округой. Под потолком эстрады висели лампочки, самодельно выкрашенные в разные цвета. Перекрестье из таких же гирлянд было протянуто и над площадкой. Пожилая билетерша, что сидела на своем месте еще во времена молодости Валентины и Руслана, с улыбкой пропустила их без билета.

Отыгранные гитаристом ноты будто рассыпались по всей площадке. Девичьи «лодочки» пошаркивали в дуэтах с тупоносыми ботинками на высоком каблуке. Валентина предложила потанцевать. Руслан скромно взял ее за запястье, как когда-то во времена школьных вечеров. Рядом партнершу тесно прижал к себе усач в выцветшей армейской панаме. Девушка одной рукой охватила его шею, на которой болтался наконечник стрелы на шнурке, другой держала за голое покатое плечо. Бретелька сарафана у нее сползла, и Руслан приметил за краем ткани полянку белой нетронутой солнцем кожи. «Не поздновато ли по танцам шляться?» — подумал Руслан и после песни уговорил Валентину идти домой.

Вечер выдался еще теплее, чем накануне. Майские жуки скоро пропали и вместо них все чаще мелькали летучие мыши. Над крышами незапертых курятников отцветали последние петушиные салюты. Цепные собаки, продремавшие весь день в тени заборов, завели долгую вечернюю перекличку. Ну как тут откажешься от вновь предложенной рюмочки «с устатку»?..

Часа в три ночи Руслан внезапно проснулся. Из вишневых зарослей соловей разматывал неторопливую трель. Тетрадь покоя не давала. Тревогу не заглушил даже алкоголь. Руслан зажег в комнате свет, с нетерпением раскрыл тетрадь.

…Предыдущая война нас многому научила: жестокости, грабежу, мародерству, обесцениванию человеческой жизни. С фронтов Мировой войны мы вернулись по домам и здесь продолжили делать все то, к чему привыкли там.

Половину зимы и почти всю весну девятнадцатого года я провалялся в госпиталях, страдая от «испанки» и сыпняка. Затем долго околачивался в запасном полку. Весной двадцатого года, когда с запада напирала воскресшая Польша, наш полк перебросили на Украину. Там судьба меня свела с Грановским. Иногда мы вспоминали отдых на постоялом дворе в Карпатах или другие случаи, и нам казалось, что это было в другой жизни или вовсе не с нами.

Мы в третий раз проходили по Галиции. Местность была незнакомая, но все же всколыхнула во мне неприятные воспоминания, что пережил я летом семнадцатого, когда бежал с фронта переодетым солдатом. Тогда, по горячему следу, я не записал той трагедии, не записал и зимой двадцать первого года, когда вернулся с войны. Теперь, чувствую, следует. Я хотел бы не вспоминать о ней, но то, что сидит в моей голове, должно осесть и на бумагу этой тетради. Мне надо выговориться, как перед священником на исповеди.

До сих пор дрожит перо в моих пальцах. Не могу продолжать. Надо успокоиться…

Затем в тексте шло несколько тщательно вымаранных предложений.

7-е мая 1923г.

И снова абзац, залитый чернилами.

15-е мая 1923 г.

Покончить с этим повествованием и больше никогда не возвращаться. Надеюсь, хватит духу дописать до конца.

Мне довелось встретиться с Христей ровно год спустя после того как наша рота стояла на постое в их деревне. Я сразу узнал ее (эту деревню) и хотел обойти, боялся, что Христя или ее отец увидят меня в таком неприглядном виде, с толпой трусов-дезертиров. Мои новые «приятели» стали упрекать меня за то, что хочу отделиться от компании.

Над деревней стоял дикий вой: вопли, одинаково похожие на то, когда заживо режут людей и когда коты занимаются любовью. Мы зашли в деревню и попытались купить еды, но денег у нас было немного, и никто не соглашался продать нам ее. Тогда дезертиры стали брать силой: еду, одежду, выпивку, кое у кого ботинки и часы. Где грабеж, там и насилие. В доме у Христи раздался старческий вой, а затем выстрел. Я прибежал во двор и видел, как покорную Христю уводили в клуню, а старик стоял на коленях у порога собственного дома и вымаливал неродную дочь у ошалевшей толпы. Над головой его, в дверной доске, свежей щепой зияла пулевая дыра, и верзила в драной шинели, наставив ствол, ругал старика, клялся, что прибьет его, если тот не успокоится.

Я пошел за толпой в клуню. Христя была спокойна, не вырывалась даже, очевидно, смирившись с тем, что должно было с ней произойти. Она посмотрела на вход, где появился я, и, возможно, узнала меня… или мне просто так показалось. Я вытащил револьвер не сразу, я еще колебался. Видел черноволосый затылок под подбородком у Христи и чувствовал свою жалкую беспомощность. Взгляд с меня она так и не сводила. Я не выдержал этого взгляда и, наконец, достав револьвер, с первого выстрела погасил его.

Черный загривок встрепенулся, а через секунду уже вымещал на мне злобу и пережитый страх — он подумал, что метился я изначально в него, охаживал меня сапогами и кулаками. Я прикрывал голову от ударов и думал: если и сделал я что-то хорошее на этой войне, так только этот единственный выстрел.

1-е июня 1923 г.

Война продолжается до тех пор, пока жив ее последний солдат. Не помню, кто сказал это, но очень точно. Ощущаю на себе. Недавно, точнее, на Первомай, после митинга меня пригласила одна сотрудница к себе в гости. Я остался до ночи и вдруг понял, что абсолютно бессилен. Я не способен продлить свой род, а значит — война продолжает убивать меня. Это ничего, что я выжил под бомбами и пулями. Это ничего не значит.

Постоянно копаюсь в себе. Недавно взбрело в голову съездить в уездный город, в котором не был девять лет, и отыскать там Бордовое Жабо. Глупо, конечно.

Одно время думал поехать в Галицию и отыскать могилу Христи. Но Галиция нынче в Польше, кто меня туда выпустит? Да и это, чувствую, не поможет мне. Христина меня давно простила… В тот момент, когда я спускал курок.

Все чаще вспоминаю свой кларнет. Убеждаю себя, что стоит поехать хотя бы для его возвращения. Но снова ругаю себя. Бордовое Жабо унеслась в неведомые дали, может, даже прочь из России. Ветра революций и грозы войны разметали из страны колоссальные массы. Уютная квартира давно уплотнена, а кларнет мой выменяли на пару селедок.

28 июня 1923 г.

Годовщина начала Балканского кризиса.

Символично для моего мероприятия. Начало войны и моей болезни.

Получил отпуск. Решился. Еду.

19 августа 1925 г.

Не припомню такого светлого Спаса. Могла бы получиться неплохая заглавная строчка для рассказа. А настроение такое, что хоть стихи пиши, не говоря уж о рассказах. И дальше по тексту шло бы в нем так: даже в царские дни, когда благовест ласково звал к молитве, когда тихие церкви набивались народом и на столах у канона росли груды яблок, груш и прочих райских плодов, не было в воздухе такого торжества и счастья.

На днях просмотрел свою тетрадь из конца в конец. Понял, что если не допишу этих строк, то сильно разочарую того, кто их когда-то, возможно, прочтет. Скажет мой неведомый читатель: и что же, отыскал Бордовое Жабо? Только для тебя, мой друг, и пишу — отыскал.

Ее и вправду уплотнили, но сквозняком из страны не выдуло. Я представлял ее совсем иной. С печатью лет, возможно, замужней, неузнаваемой. И глазам не поверил, когда увидел. Она осталась прежней, лишь чуть повзрослевшей, и багрового жабо не было. Годы военного коммунизма, оставившие след на всех нас, ее будто не коснулись, словно она выезжала временно куда-то. Это меня несказанно смутило. Весь план разговора, который я долго выстраивал и по которому, как по театральному сценарию, должна была пойти наша беседа, рухнул.

Меня она не узнала. И это меня еще больше смутило. Когда сказал про кларнет — вспомнила, обрадовалась, стала радостно галдеть, в общем, превратилась в ту Бордовую Жабо. Это меня окончательно смутило. Я хотел уже бежать от нее, но она задержала меня, проводила в свою разделенную перегородкой комнату, вынула из комода мой кларнет. Тут же попросила сыграть. За стеной кто-то сильно ругался, из кухни неслись переговоры соседок, и пахло жареным луком. Я достал кларнет из футляра, но так и не приложил мундштук к губам. Она заметила мое напряжение, больше не настаивала на игре. Когда я собрался уходить — не задержала.

Я вышел из их уплотненного дома, пробежал в конец улицы и рассадил вдребезги кларнет об угол какой-то кирпичной конторы. Потом ушел на вокзал и сел в ожидании поезда. Там она нашла меня. Моя Судьба. Распознала, первой заговорила. Потом, через месяц или два, она призналась мне, что увидела на скамейке несчастного человека. Ей не хотелось тогда найти потенциального мужа для себя или отца для ее двухлетнего мальчика. Говорила, что на секунду забыла свои горечи и разглядела во мне кого-то несчастнее самой себя.

Я прожил у нее неделю, а потом перевез к себе. Вот уже два года они с мальчиком лечат меня. Они просто живут со мной под одной крышей. Детеныша я считаю своим, и он, кажется, забыл время, когда у него не было отца.

Надеюсь, теперь война навеки позади. Для меня и моих потомков. Мелким конфликтам, конечно, быть, но такой бойни, как недавняя — Земля больше не вынесет.

Война отпустила меня, но все же спустя десяток лет шлет прощальные приветы. Недавно писали газеты о новостях из Польши. При разборе завалов в Осовце, из темных глубин каземата раздался глухой голос: «Стой! Кто идет?» Это оказался русский солдат. Питался он все годы тушенкой, а пил сгущенное молоко. Солдата поставили часовым к складу, но когда наша армия покидала осажденную крепость и взрывала укрепленные капониры, о нем попросту забыли. Он провел девять лет в каменной темноте, но разума и счета времени не потерял, службу и Устав помнил твердо. Настаивал на том, чтобы вызвали Государя Императора, ведь только он может снять его с поста, да еще разводящий, но тот, наверное, уже давно погиб. Солдату с трудом объяснили, что страны и императора, за которых он сражался, уже давно нет, а когда вывели на свет, он сразу ослеп. Конечно, слабо верится, чтобы человек после девяти лет заточения, умирающий от одиночества, не бросился к своим освободителям с объятиями, а встретил их по Уставу. С другой стороны, зачем полякам врать и выдумывать красивую легенду про стойкость русского солдата? Ненависти между нашими народами еще на целый век хватит.

Долго ли будет откликаться та война запоздалым эхом?

Кажется, добавить более нечего.

Руслан перевернул последнюю страницу.

Знает ли отец, что дед ему не родной? Руслану вдруг стала понятна холодность между дедом и отцом в последние год-два перед смертью деда. Но с кем ее не случается? Дед, как большинство стариков, стал сварлив, мелочен, придирчив. Хотя он не утратил разума. Даже перед смертью всех узнавал и оставался при памяти. Дед не мог открыть отцу правды, ведь тогда война снова бы вернулась к нему, а ее дед боялся больше, чем смерти. Раз дед унес тайну с собой, то и Руслан не вправе показывать этот дневник отцу.

А если отец уже нашел тетрадь?.. Почему не показал ее Руслану? Может, просто положил туда, откуда взял сам, в надежде, что если не Руслан, то сама тетрадь со временем найдет его.

Память Руслана выцарапывала из тайников далекого детства какие-то укромные кусочки, и он не мог сказать точно, было ли это на самом деле или разум его рождал вымышленные картинки. Большие праздники собирали их всей семьей за накрытым столом у деда. Священный для отца майский день, звенящий медалями отцовский пиджак, его торжественный гордый взгляд. И совсем иной взгляд деда, словно виноватый или жалкий даже. Руслан и теперь бы не смог распознать его, этот взгляд.

На улице светало, ходили по полу и стенам корявые тени, рождаемые мебелью. В них чудились фигуры безымянных воинов исчезнувшей империи, солдат неизвестной Великой войны.

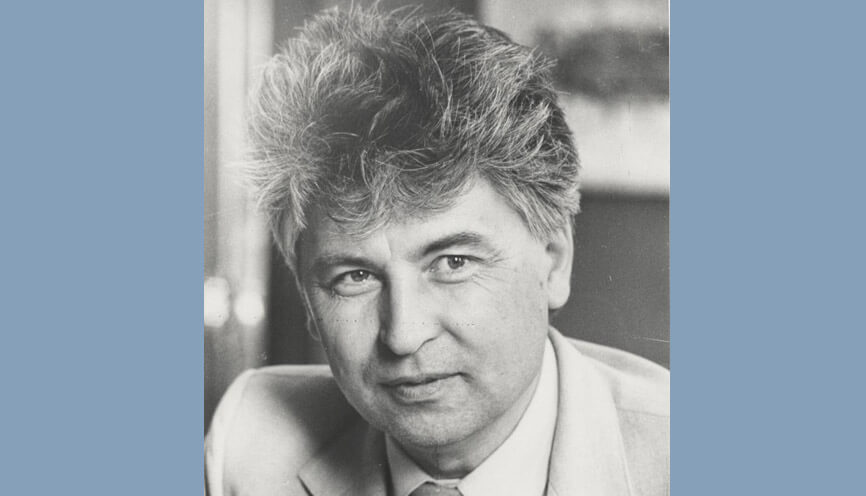

Михаил Калашников, воронежский прозаик, член Союза писателей России, лауреат Гран-при VIII Всероссийского фестиваля русской словесности и культуры «Во славу Бориса и Глеба» (г. Борисоглебск, 2021 г.)