Фотоисповедь Натальи Воробьевой

- 26.12.2024

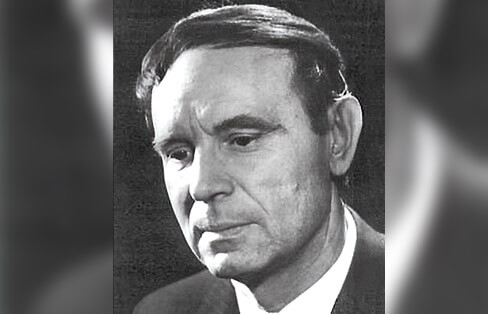

«Константин Дмитриевич Воробьев… Всегда обращаюсь к Богу и Высшим силам со словами тихой печали и рвущейся из груди радости — спасибо, что подарили мне такого отца! Именно в том страшном 1943 году, когда не стало в обездоленной семье Дзенисов замечательного Валечки-Валентина, к ним пришел потрясающий Константин, родом из Нижнего Реутца… Не иначе, как само Провидение послало Марусе такого зятя… Она его “высмотрела, выстрадала” благодаря своей доброй, отзывчивой на чужую боль и страдание душе!» — несколько пронизанных горячей любовью строчек. А рядом фотография молодого очень красивого человека. От его лица словно исходит свет.

Через страницу другая фотография. Пышноволосая девушка с по-волевому сжатым ртом задумчиво смотрит в будущее. И новые заметы сердца: «Шяуляй, 1945 г. Вера Викторовна Воробьева… Страшное военное время закончилось, впереди новая мирная жизнь. В маминой судьбе большие перемены, она встретила незаурядного для шяуляйской среды человека — очень яркого внешне и внутренне, самостоятельного, цельного и талантливого! Он хочет писать книги… Он нацелен на большую удачу в литературе… Ему тесно в Шяуляй! Он рвется в большой мир, ему хочется действовать, а не прозябать. Ему нужно общение с людьми, беседы и разговоры на самые важные темы… Им движет желание СОСТОЯТЬСЯ, как личность».

В этом году литературный мир отмечает 105-летие со дня рождения большого писателя Константина Дмитриевича Воробьева. К юбилею на его малую родину, в Медвенский район Курской области, в музей имени Д.Я. Самоквасова, пришел из Москвы бесценный подарок. Дочь писателя Наталия Константиновна Воробьева передала людям, которых по праву считает земляками, шесть альбомов. В них — 294 фотографии! Каждая сопровождается откровениями замечательной дочери замечательного отца. Их нельзя читать с холодным сердцем! Как нельзя равнодушными руками брать книги Воробьева. Наталия Константиновна определила жанр своих мемуаров неожиданно — фотороман. Но я бы дала другое название. Это фотоисповедь: таким накалом чувств дышит каждое слово! Необыкновенно емкая, она вмещает в себе столько новых фактов о роде Воробьева, что оторваться невозможно. На ее страницах писатель встает не «в бронзе», когда все «подчищено» придирчивым редактором. Перед нами — живой, дышащий полной грудью неординарный человек. И это не парадный портрет семьи, когда фотограф усаживает ее членов в картинные позы и упаси Боже выйти из красивого образа. Нет. Перед нами пойманные мгновения жизни, естественные, как дыхание. Нечаянный поворот головы… Легкокрылая улыбка… Задумчивый взгляд… Но именно в такие минуты и запечатлевается суть человека, его подлинный душевный портрет.

От «безбрежного океана хлеба», цветущей акации, «двух сотен белых хат, двумя посадами рассыпавшихся над речкой», война привела русского солдата в Прибалтику, соединила неразрывными узами с девушкой с волевым лицом. А за ее спиной стоит целое поколение удивительных людей. Призванные волей Наталии Константиновны, они выходят из тьмы времен. На мгновение судьбы их, как вспышкой, освещаются строками фотоисповеди.

Миловидная девушка между занятиями и репетицией заскочила в фотоателье. «Мария Николаевна Фоканова, — знакомит нас Н.К. Воробьева. — Питер, 24 сентября, 1914 года. Это потом она станет Дзенис (в переводе с латышского “ДЯТЕЛ”), и именно в такой же сентябрьский день, но только 1943 года уже в Шяуляй на ул. Глоусню (в переводе с литовского “ИВОВАЯ”) и появится мой будущий отец Константин Дмитриевич Воробьев с группой пленных, бежавших из Шяуляйского лагеря для военнопленных… А пока она молода, учится в Учительской семинарии Санкт-Петербурга, поет в церковном хоре, даже выступает иногда в каком-то театре на сцене в опере “Жизнь за царя”, поет партию Антониды, дочери Ивана Сусанина…» Такая вот она, та самая Маруся, что, спустя годы, «высмотрела, выстрадала» зятя в «образцово-показательном месте убийства пленных». Хрупкая женщина приходила к отгороженному от живого мира колючей проволокой черному пространству, где, обреченные на смерть, мучились сильные, мужественные люди, бросала им кусочки хлеба. И однажды высокий страшно исхудавший пленный прошептал: «Мать, мы хотим бежать. Сколько возьмешь к себе человек?..» Женщина с библейским именем, символизирующим милосердие, стала «солдату войны и прозы» второй матерью.

Мелькают снимки-года. Июнь 1934 года. Шяуляй. Члены «Русского Общества» отмечают какой-то праздник. Может Ивана Купала? Только что пили из глиняного кувшина гиру — литовский квас. И вдруг остановились: надо же сфотографироваться! Мария Николаевна присела на подножку автомобиля. Рядом пристроились родители подруги дочери. И короткая, но бесценная строка: «…это у них на хуторе прятались наши бежавшие военнопленные во главе с моим будущим папой… Четыре поколения пронесли эту удивительную дружбу-солидарность между родом (можно сказать, русским) и родом Лаймы (можно сказать, литовским) через все…»

Комментарии Наталии Константиновны тоже — не парадные. Тон ее письма доверительный. Откровенно она рассказывает о том, о чем рассказать может только она. Невольно вспоминаешь слова Астафьева о талантливом ее отце: «Он пишет… без расчета кому-то понравиться и угодить». И эта искренность подкупает.

Впервые автор повествования появляется на страницах фоторомана в облике ясноглазой крохи: «Шяуляй, 1945 год. В семье Воробьевых родился ребенок, но не сын, которого очень ждали, а дочь, мама даже вышила на детском “приданом” заветное имя “Борис”… Под именем Бориса Лиственовского папа обитал какое-то время в Шяуляе (потом у него в Вильнюсе появится много друзей с этим именем)». «Но папа, мне кажется, Наташкой был доволен, а имя дал в честь толстовской Наташи Ростовой, очень любил Льва Николаевича!» Константин Дмитриевич и внучке имя выбрал. В записке в роддом написал: «”Дочь, давай выбирай: Маринка или Настенька… Бабушка у нас Марина, твоя Цветаева — Марина… Насти все хорошие…”. Марина — звучное имя, я легко согласилась с папой. “Мне имя — Марина, я — пена морская”… У дочери зеленоватые глаза с “крапинками”, как у деда Кости…»

А на солнце радости уже наползают черные тучи. Новые исповедальные строки — они подкатывают комом к горлу. «Папа боролся с онкологией — опухоль коры головного мозга… Спешно продаем гараж, машину, везем папу в Москву, в госпиталь имени Бурденко. Операция. Вроде улучшение, все силы брошены на поиски обмена и получения разрешения на въезд в столицу СССР. “Приближение к сыну” — что-то в этом роде, речь идет о нашем сводном брате Володе, так сформулировано основание для допуска папы на родину… В темноте забрезжил маленький лучик надежды! Но болезнь безжалостна, власти тоже — какая-то проволочка из-за трудоустройства мамы, дескать, она обязана работать, как член семьи, обеспечивающий финансовое благополучие. Все! Время вышло, как говорят. “Время жить и время умирать” — как же точен в этом своем названии Эрих Мария Ремарк…»

И покаянный крик дочери: «Мы должны были выполнить этот последний наказ лучшего человека в нашем роду — вернуться на свою исконную родину. Твердо знала, для отца важно обрести “потерянный кров” хотя бы после смерти» — сливается с плывущими эхом горькими словами отца: «Хочу в Русь. Криком кричу — хочу домой».

Большой писатель возвращался из Прибалтики в Русь, на малую свою родину, в Курский соловьиный край, в течение многих лет. 11 октября 1995 года прах «ратника совести и добра» был перевезен в Курск, на Никитское кладбище, на мемориал павших защитников Отечества. 10 июля 1991 года новой улице п. Медвенка было присвоено имя Константина Воробьева. Дом Воробьева в с. Нижний Реутец в 2004 году стал мемориальным. В 2014 году ему был присвоен статус дома-музея. В Курске на площади Перекальского поставлен памятник писателю-фронтовику работы скульптора Владимира Бартенева.

Но Воробьев все еще возвращается. И этот звучащий на высокой (по искренности и манере письма!) ноте фотороман — тоже его возвращение. Константин Дмитриевич идет не один, а вместе с теми удивительными людьми, которые стали в Прибалтике его новой судьбой, — с Марией Николаевной Фокановой, с Верой Викторовной, с дочерью Наталией…

Ухожу с головой в притягательный рассказ. Торопливо, жадно выхватываю строки. Фотографии мелькают, как кадры в кинопленке, — и будто действительно воочию видишь захватывающий роман, название которого — настоящая Жизнь.

На снимке — красивая молодая женщина, чем-то неуловимо похожая на своего талантливого отца. «Это фото сделано для журнала “Смена”, 1976 г., №7, с. 23 там опубликована подборка моих стихов с предисловием Бориса Слуцкого. Первая публикация!», — улыбается светлым воспоминаниям Наталия Константиновна.

«Латвия, Рига. Подписание соглашения о сотрудничестве. Министр культуры уже Михаил Ефимович Швыдкой. Мы с Яниной Тишкиной “ассистируем”… Впереди совместные мероприятия, разработка Соглашения между Россией и Латвией о сохранении военных захоронений на территории двух государств… Общалась с академиками, профессурой, известными писателями, критиками, актерами, диссидентами».

В Министерстве культуры России на плечи Н.К. Воробьевой ложилось выполнение поручений Президента, Правительства, сопровождение министров во время их визитов в страны Балтии. Она работала с соотечественниками за рубежом, организовывала сотрудничество с театрами, музеями, галереями, творческими союзами. Два года участвовала в Правительственной комиссии на переговорах России и Эстонии. В ее рамках была создана группа по российско-эстонскому культурному сотрудничеству, выпущен совместный Каталог по перемещенным культурным ценностям. Это стало серьезным событием, благополучно разрешившим многолетний конфликт между странами. И апогей деятельности — участие в перезахоронении праха генерала Антона Деникина (из Франции) и русского философа Ивана Ильина (из Швейцарии) в Москве на Донском кладбище Свято-Донского монастыря 3 октября 2005 года… На последней странице фоторомана дочь как свечу зажигает у портрета — самого дорогого, самого близкого: «…мой удивительный отец, писатель Константин Воробьев и человек Константин Воробьев, ничего не знает, как я жила после его ухода…» Но, незримый, он стоит за ее плечами — красивый человек с военной выправкой, «к штыку приравнявший перо».

Когда она пришла к нему в больницу в тот… страшный час, боец, уходивший в последний марш-бросок, прошептал: «Я так и не успел… написать главную книгу — роман… “И всему роду твоему”». В юбилейный год писателя о роде написала его дочь.

Фотоисповедь Наталии Воробьевой будет находиться на той земле, о которой ее мужественный отец вспоминал в аду концлагерей, которая и помогла ему выстоять, состояться. На земле с «песенным названием». И лежит она «в глубине России…»

Ольга АРТЕМОВА