ТОТ, КТО ЗНАЕТ СРОК СВОЙ НА ЗЕМЛЕ (К 95-летию со дня рождения поэта)

- 13.10.2025

ФИЛОСОФИЯ ПРАСОЛОВСКОЙ СТРОКИ

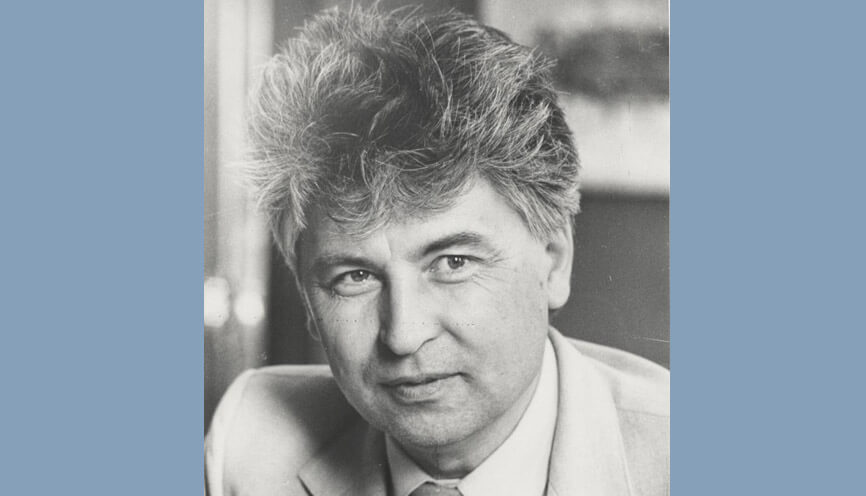

Нынешний октябрь в литературном календаре отмечен многими событиями. Среди прочих воронежцы особо выделяют 95-летие со дня рождения Алексея Прасолова, писателя уникального, загадочного таланта, сложной и трагической судьбы. Критики называли его «поэтом XXI века», сумевшим ощутить тревожный пульс времени и увидеть облик мирозданья грядущих эпох. Стихи знаменитого воронежского поэта-самородка тяготеют к редчайшему ныне жанру философской лирики и являются продолжением поэтических традиций Е. Боратынского, М. Лермонтова, Ф. Тютчева, А. Блока, Н. Заболоцкого… Его поэзия заставляет читателя размышлять не только над обыденным, но и над сакральным, космическим. Философию прасоловского творчества пытались постигнуть многие погруженные в отечественную словесность люди: критики Инна Ростовцева и Вадим Кожинов, литературоведы, доктора филологических наук Анатолий Абрамов и Виктор Акаткин, писатели и поэты Виктор Будаков, Юрий Кузнецов, Петр Чалый, Владимир Гусев, Владимир Саблин, учительница Надежда Тишанинова и многие другие. Особые заслуги по сохранению литературного и эпистолярного наследия А. Прасолова принадлежат его вдове и соратнице, воронежскому книгоиздателю Раисе Андреевой-Прасоловой. В последнее время она выступала автором-составителем замечательных книг о поэте, его творчестве, которые содержат в себе уникальный материал для понимания литературной и обыденной жизни Алексея Тимофеевича. В одном из сборников приводится письмо Виктора Астафьева, сумевшего в давние годы отдать должное таланту нашего земляка:

«Алёша Прасолов, его стихи поразили меня с первого раза своей глубиной. Но о глубине я к той поре уже наслышался вдосталь, только что кончил Высшие литкурсы, пошатался по комнатам Литинститута, да и в книгах, как тех лет, так и нынешних, почти как пропуск — в предисловии слово “глубина”, но никогда не пишут слова “неразгаданная”.

Я думаю, и Лермонтов, а прежде всего – “всем доступный” Есенин как раз и притягивают, до стона и слёз волнуют тем, что дотрагиваются в нас до того, что ныло, болело, светилось внутри нас и что ноет, болит и светится вне нас. И дано им было каким-то наитием, каким-то неведомым чувством коснуться того, что именуется высоко и справедливо — волшебством поэзии. Только ей да ещё музыке и дано растревожить в нас самих нам непонятное и никем ещё непонятое и необъяснённое (слава Богу!) чувство, в котором тоска по прекрасному, по лучшей своей и человеческой доле, мечты о всепрощении, желание любви и братства, и ещё, и ещё чего-то как бы приближаются к тебе, делаются осязаемей, — недаром от музыки и поэзии плачут. Это плачут люди о себе, о лучшем в себе, о том, который задуман природой и где-то осуществлён даже, но самим собою подавлен, самим собою побуждён ко злу и малодоступен добру.

Алёша Прасолов не прочитан нашим дорогим широким читателем и не может быть прочитан, он не кричит о времени, он заглянул в него и, как Лермонтов, содрогнулся от того, что ему открылось…

У Прасолова… и предчувствие трагедии во всём такое, что нашим мелким душам и копеечному, обарахлившемуся обществу страшнее всего читать, а тем более пущать в себя такое. Люди, как на пожаре, тянут барахло, машины, дачи, участки, бьют животных, жгут и покоряют пространства, торопятся, лезут друг на дружку, затаптывают родителей, детей, отметают в хламе старые морали, продают иконы и кресты. А тут является человек и спокойно спрашивает: “А зачем это?” — и толкует о счастье самопознания, о душевном укреплении, о мысли как наиболее ценном из того, что доступно человеку, что создало его — человека и что он должен материализовать в улучшении себя и будущих поколений…

Выдающийся поэт редко бывал современен. Несовременен и Прасолов, но современны его ощущения и предчувствия, к сожалению, в слове его далеко не реализованные. Участь выдающихся поэтов России разделил он: преждевременная смерть — это не только рок, но и закономерность жизни — чтобы не смущал нас своим высоким светом, не тревожил своей мыслью и словом, нам достаточно и лампочки Ильича, а если семилинейная лампа или горнушка с нефтью в землянках засветится в конце нашего пути — и этим обойдёмся, только чтобы сыто и спокойно было.

…Мы не готовы к восприятию высокого слова, высоких чувств и трагедий — поэты всегда родятся “рано”. И Прасолов родился “рано” и ушёл “не вовремя”. Не будем отгадывать его судьбу, поучимся постигнуть его слово, постигнуть и понять себя и время! Пока не поздно!

Виктор АСТАФЬЕВ.

Из письма A.M. Абрамову,

15 октября 1980 года, Красноярск».

Редакция предлагает читателям стихотворения Алексея Прасолова из лирики последних лет.

Владимир НОВОХАТСКИЙ

* * *

И вдруг за дождевым навесом

Все распахнулось под горой,

Свежо и горько пахнет лесом —

Листвой и старою корой.

Все стало чистым и наивным,

Кипит, сверкая и слепя,

Еще взъерошенное ливнем

И не пришедшее в себя.

И лесу точно нет и дела,

Что крайний ствол наперекос,

В изломе розовато-белом —

Как будто выпертая кость.

Еще поверженный не стонет,

Еще, не сохнув, не скрипит,

Обняв других, вершину клонит,

Но не мертвеет и не спит.

Восторг шумливо лист колышет,

Тяжел и груб покой ствола,

И обнаженно рана дышит,

И птичка, пискнув, замерла.

21 января 1972 года

* * *

Листа несорванного дрожь,

И забытье травинок тощих,

И надо всем ещё не дождь,

А еле слышный мелкий дождик.

Сольются капли на листе,

И вот, почувствовав их тяжесть,

Рождённый там, на высоте,

Он замертво на землю ляжет.

Но всё произойдёт не вдруг:

Ещё — от трепета до тленья —

Он совершит прощальный круг

Замедленно — как в удивленье.

А дождик с четырёх сторон

Уже облёг и лес и поле

Так мягко, словно хочет он,

Чтоб неизбежное — без боли.

1971

* * *

Осень лето смятое хоронит

Под листвой горючей.

Что он значит, хоровод вороний,

Перед белой тучей?

Воронье распластанно мелькает,

Как подобье праха, —

Радуясь, ненастье ль накликает

Иль кричит от страха?

А внизу дома стеснили поле,

Вознеслись над бором.

Ты кричишь, кричишь не оттого ли,

Бесприютный ворон?

Где просёлок? Где пустырь в бурьяне?

Нет пустого метра.

Режут ветер каменные грани,

Режут на два ветра.

Из какого века, я не знаю,

Из-под тучи белой

К ночи наземь пали эти стаи

Рвано, обгорело.

1971

НА РАССВЕТЕ

Снегирей орешник взвешивал

На концах ветвей.

Мальчик шел по снегу свежему

Мимо снегирей.

Не веселой, не угрюмою,

А какой невесть,

Вдруг застигнут был он думою

И напрягся весь.

Встал средь леса ранним путником —

Набок голова —

И по первоснежью прутиком

Стал чертить слова:

«Этот снег не белый — розовый,

Он от снегиря.

На рассвете из Березова

Проходил здесь я…»

И печатно имя выставил

Прутиком внизу,

И не слышал, как высвистывал

Некий дух в лесу.

Снегирей смахнув с орешника,

В жажде буйных дел,

Дух над мальчиком —

Над грешником —

Зычно загудел:

— А зачем ты пишешь по лесу

Имя на снегу?

Иль добрался здесь до полюса?

Иль прошел тайгу?

Снег ему не белый — розовый…

Погляди сперва!

И под валенками россыпью —

Первые слова.

Но едва спиной широкою

Повернулся дух,

Мальчик вслед ему сорокою

Прострочил их вслух.

Первый стих, сливая в голосе

Дерзость, боль и смех,

Покатился: эхом — по лесу

И слезами — в снег.

1971

НА РЕКЕ

Воткнулись вглубь верхушки сосен,

Под ними млеют облака,

И стадо медленно проносит

По ним пятнистые бока.

И всадник, жаром истомленный,

По стремя ярко освещен

Там, где развился фон зеленый,

И черен там, где белый фон.

А я курю неторопливо

И не хочу пускаться вплавь

Туда, где льется это диво

И перевертывает явь.

1971

* * *

Я губ твоих не потревожу…

Дремли, не злясь и не маня.

Огнем небес и дрожью кожи

Мой день выходит из меня.

Необожженной, молодой —

Тебе отрадно с этим телом,

Что пахнет нефтью, и водой,

И теплым камнем обомшелым.

1970

* * *

И опять возник он с тёмным вязом —

Прямо с неба нисходящий склон.

Ты с какой минутой жизни связан?

Памятью какою осенён?

Ничего припомнить не могу я,

Ничего я вслух не назову.

Но, как речь, до времени глухую,

Шум листвы я слышу наяву.

В этом шуме ни тоски, ни смуты,

Думы нет в морщинах на стволе, —

Делит жизнь на вечность и минуты

Тот, кто знает срок свой на земле.

И к стволу я телом припадаю,

Принимаю ток незримых сил,

Словно сам я ничего не знаю

Или знал, да здесь на миг забыл.

1970

* * *

Нет, не соленый привкус нищеты —

Нам сводит губы жажда этой жизни,

Боязнь того, что, до конца не вызнав

Её щедрот, исчезнем — я и ты.

Болезней много мы превозмогли,

Так дай нам бог не увидать земли,

Где изобилье, ставши безобразьем,

Уже томит создателей своих,

И властно подчиняет чувства их,

И соблазняет прихотями разум.

1969

* * *

А. Т. Т.

Как ветки листьями облепит,

Растают зимние слова,

И всюду слышен клейкий лепет –

Весны безгрешная молва.

И сколько раз дано мне встретить

На старых ветках юных их –

Ещё неполных, но согретых,

Всегда холодных, но живых?

Меняй же, мир, свои одежды,

Свои летучие цвета,

Но осени меня, как прежде,

Наивной зеленью листа.

Под шум и лепет затоскую,

Как станет горько одному,

Уйду – и всю молву людскую –

Какая б ни была – приму.

1970

Публикация Раисы АНДРЕЕВОЙ-ПРАСОЛОВОЙ

______________________

СТРОКИ БИОГРАФИИ

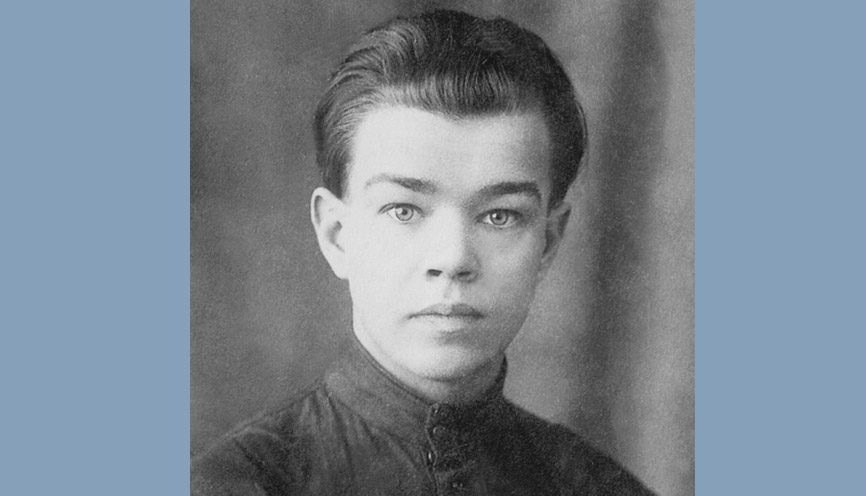

Алексей Тимофеевич Прасолов родился 13 октября 1930 года в селе Ивановка-2 (ныне Кантемировский район, Воронежская область). С семи до семнадцати лет прожил в недалёкой от города Россоши слободе Морозовка.

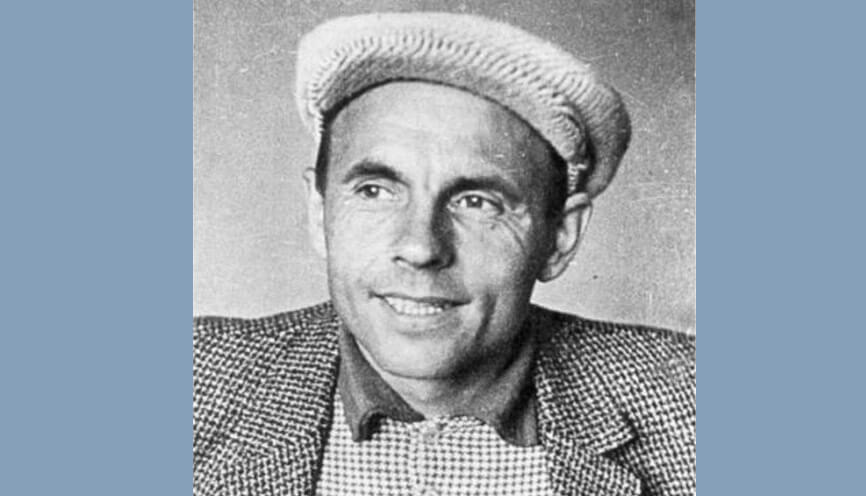

В семнадцать лет поступил учиться в Россошанское педагогическое училище, которое окончил в 1951 году. После окончания полтора года учительствовал в сельских школах. Работал корректором в воронежской областной газете «Молодой коммунар». Дальше — районные будни, газетная подёнщина, переезды из редакции в редакцию, поездки по райцентрам Чернозёмного края. В 1961—1964 годах отбывал наказание в местах лишения свободы.

Первое напечатанное стихотворение «Великий свет» — в россошанской районной газете «Заря коммунизма» 7 ноября 1949 года. В 1964 году в августовском номере «Нового мира», возглавляемого А.Т. Твардовским, была опубликована большая подборка прасоловских стихотворений. Через два года в Москве, в издательстве «Молодая гвардия» выходит сборник поэта «Лирика», а в Воронеже — сборник «День и ночь». Затем последовали книги «Земля и зенит» (1968) и «Во имя твое» (1971). При жизни поэта вышло 4 сборника стихов.

Исследователи выделяют два этапа в творчестве А.Т. Прасолова: ранняя лирика (1949—1961) и зрелая поэзия (1962—1972). Творчество А. Т. Прасолова, отнесённого советскими критиками (наряду с Н. М. Рубцовым, А. В. Жигулиным, С. Ю. Куняевым, С. Дрофенко и другими) к «тихим лирикам».

Трагически ушел из жизни 2 февраля 1972 года. Похоронен в Воронеже на Юго-Западном кладбище.