Плач одинокой трубы

- 07.10.2025

Они ведь тогда выжили, сумели!

На фото из Германии в шинелях

Они идут, пройдя ее — войну,

Как будто их на время отпустили.

Отец в немецком долго был плену…

О, как же много немцам мы простили.

Из стихов автора

Кадры немецкой и нашей военной кинохроники с вышками охраны, с колючей проволокой немецких лагерей, с печами для сжигания трупов, с бесконечными колоннами плененных всегда сопровождал и сопровождает плач одинокой трубы. Судьба каждого узника отцовой лагерной жизни в жесточайшем однообразии повторялась в судьбах сотен тысяч, миллионов узников. Потому о каждом из них, и в каждом из тех, кто остался жив, плачет одинокая труба. Она никого не будет щадить до конца дней их…

Когда отец был еще жив и по телевизору начинались демонстрации кадров военной кинохроники немецких концлагерей, я поступал, не щадя себя, чаще всего дурашливо. Пытался что-то рассказывать, переводил в обыденность увиденное на экране, паясничал. Так уводил я отца от повтора лагерных переживаний, усиленных плачем одинокой трубы. Уводил натурально потому, что плач одинокой трубы переходил в оркестровое дыхание могучей волной моря человеческого стона. Сдерживать эмоциональный напор переживаний я уже и сам не мог — слезы заливали глаза. Контролировать себя мы не могли ни вместе, ни поодиночке.

Объяснял я это для себя тем, что остроту сопереживания получил по наследству; увиденное и пережитое отцом не было для меня выдуманным на основе где-то услышанного или прочтенного моей фантазией. Это было ощущением прямого воздействия, ощущением очевидца.

«Где-то в середине или в конце февраля мы прибыли в Никольские военные лагеря в Саратовской области. Прошли через баню, сменили свое убогое домашнее тряпье на бэушное армейское. Форму выдавали не по росту, не по размеру — а так, бросал старшина кому что достанется. Мне только ботинки пришлись вроде по размеру. Остальное все и шире, и длиннее. Шапку-буденовку, правда, сам подобрал. Разместили нас в больших землянках-бараках с двумя рядами двухэтажных нар по центру. В каждом таком бараке помещалось до двух рот. В первую же ночь у меня стащили сумку с остатками домашних сухарей. Я обосновался на полковых харчах из трех черпаков жидкого магарового (и следа-упоминания нет нигде о таком) супа и четырехсот граммов хлеба. Никто не жаловался: с одной стороны, мы привычны к голоду, с другой стороны — война. На фронте ребятам во много раз хуже — терпеть надо!

Дважды в неделю ходили в лес километров за пять. Приносили по бревнышку на отопление землянок. Первая военная зима была холодной и вьюжной. Однажды нас застала сильная метель. Не вернулся со всеми ореховский паренек Паша Алпатов. На другой день нашли его мертвым, сидящим на своем дубочке».

Дополнялась картина воспоминаний отца кошмарами ночных криков. Тогда мать спешно будила его и возвращала в реальность. Он садился на край кровати и, тиская голову, продолжал постанывать, раскачиваясь из стороны в сторону. Успокоившись, засыпал.

Я все задаю себе вопрос: почему чисто военные воспоминания отца так крепко и неразрывно переплетаются во мне с бытовыми картинками из его детства?

Судьбой это было, судьбой русского, а уж потом — солдата русского вообще. Не немецкого, со всеми его аккуратностями и верой в защиту своего фатерланда от сталинских полчищ (о чем кричала вплоть до конца войны геббельсовская пропаганда), а именно русского, выросшего в деревенской ужасающей предвоенной действительности и отдающего за эту прекрасную, одной лишь хотя бы мирностью, действительность свою жизнь.

Перешагнув пограничные месяцы нового тысячелетия, отец ушел из этого мира летом двухтысячного, только отметив семидесятисемилетие…

«В конце нашего огорода жил кулак Рязанов Венедикт Павлович. Три женатых его сына были при родителе в избе-пятистенке, правда, крытой железом. Наши усадьбы разделяла небольшая балка.

Подкопав бугорок, поставил Венедикт две дубовые сваи, сделал сверху настил. Получилась своеобразная лесопильная установка с экономией двух свай за счет неровности почвы. С соседом Иваном Яковлевичем вручную распиливали они толстые вербовые кряжи на доски. Все лето! В некрашеных холщовых портах и рубахах, с большущими черными проплешинами пота на спинах, на груди, под мышками. А сыны в поле, пока кони не станут. Так копили достаток, который окружающие из зависти назовут богатством.

В двадцать девятом Венедикта раскулачили, выгнали из избы и поселили в нее братьев Махно. За две зимы братья пожгли все надворные постройки, сад вырубили на дрова, сами куда-то расползлись подыхать с перепою. Потом и хату деревенские жители постепенно растащили».

Очень грубо наказал меня как-то отец, по сути, ни за что. Запропастилась куда-то крышечка с объектива фотоаппарата. Он обвинил меня. Было мне лет шесть тогда, но грубость наказания оказалась таковой, что и сегодня не решаюсь ее вспоминать-описывать. Прошли годы. Я стал отцом. И в каком-то бессознательном порыве нехорошо наказал своего сына. Прошли еще годы. Я задумался о безрассудной жестокости отца и своей. Подумалось и написалось: «…в нем и во мне еще живет война». Не найдя иного объяснения своей грубой жестокости. Война, даже спустя много лет, определяла поступки отцов, наши поступки, будет определять поступки следующих поколений.

…или Сибирь в поисках лучшей доли:

«Утром я разглядел Кинерки. Добротные рубленые дома, рубленые надворные постройки, рубленые заборы.

— Лежли… того… крепко живут, — заключил пристрявший к семейству моего отца бродяга Малаха.

Поселок лесорубов — в просторной котловине. У въезда в котловину пыхтело двигателем какое-то сооружение. Извозчик пояснил, что это — рушка. Рушат просо на пшено. Потом вдруг встретились знакомые женщины, наши, плосковские: жена Сеньки Черного, жена Ивана Пехтеря. Всплеснули руками:

— Микит Максимов! Мотя! Зачем же вы-то сюда приехали нужду с горем хлебать?

— Так вы же писали, — растерялся мой дед и отец моего отца, — что тут рай земной!

— Ох, дык кто ж думал, что вы двинетесь в такую даль.

— Ды вот… — стал мудрствовать Малаха, — лежли выходит, двинулись. Теперича, сталыть, чаво ж сумовать. Надо обустраиваться. Ет куды ж нам теперича?»

В двухтысячном году, когда отцу оставалось два месяца жизни, приехал я к нему погостевать-повидаться под 9 Мая. На семьдесят седьмом году своей жизни старик был слаб. Заметно одолевала болезнь. Отекли ноги, мучила одышка, глаза потеряли властность, стали слезливыми, просительными и жалостливыми. Вечером он «прокрутил» мне на магнитофоне пленку (содержание которой я тут же в уме, по-моцартовски, окрестил лакримозой — слезной мелодией) с прощальными словами. Видно, вовсю сказывалась война. Да и как ей было не сказываться!

«…Через неделю мы увидели у причалов новороссийского порта громадину крейсера “Красный Крым”. До конца следующего дня грузились на него и под покровом сумерек вышли в открытое море. Крейсер сопровождали пять эсминцев и две подводных лодки. На всех шести кораблях размещалась пехота.

Бог миловал в первые сутки — штормов и налетов вражеской авиации не было. На третьи сутки один из эсминцев был торпедирован гидросамолетом и быстро затонул. С крейсера спустили катер, помчались на выручку, но спасти удалось лишь человек сорок матросов, остальные погибли.

Когда далеко впереди показалась тоненькая ярко-золотистая полоска Крыма, нас атаковали два вражеских самолета, но крейсер так огрызнулся огнем, что один из них тут же задымил и, теряя высоту, прочертил черную полосу аж до горизонта. Там потряс пространство взрывом. Другой, отказавшись от атаки, ушел из зоны видимости.

А золотистая полоска приближалась, росла, и уже стали обозначаться севастопольские строения. Навстречу вылетел наш гидросамолет и расстелил слева от входа в северную бухту густую дымовую завесу. Наугад стала нас нащупывать тяжелая немецкая артиллерия. Несколько снарядов легли у самых бортов корабля, но вреда ему не причинили.

Крейсер ошвартовался у северной стены бухты. Нас перевезли на самоходных баржах к южной стороне. В город вошли через Графскую пристань. Под ногами хрустели щебенка, битое стекло. Валялись спутанные телеграфные провода. Строения полуразрушены. Колонна двинулась через весь город к Стрелецкой бухте. Сопровождали уже видавшие виды матросы. Над головами с воем проносились снаряды и рвались в левой стороне, в центре города. Шли молча, подавленно. Матросы шутили, посмеивались над нашей необстрелянностью. Их поведение немного взбадривало. Шагая рядом, ореховский землячок Ваня Мешков произнес обреченно: “Все, Вань, живыми нам отсюда не выйти…”»

Я просматриваю твой архив, отец, твои публикации и твои неопубликованные рукописи. Ты спи, отец, спи. Вот письма… их много, очень много. Это письма защитников Севастополя, твоих однополчан. Разыскивал ты их до конца жизни. И пусть письма начинаются в стиле позапрошлого века пожеланиями здоровья и благополучия, никого и ничего не упустив, а заканчиваются обязательно «к сему…», а внутри часты фрагменты передовиц тогдашних газет из-за созвучия с внутренним состоянием пишущего — они мне дороги. Я буду их цитировать фрагментарно, дополняя твои воспоминания, отец, воспоминаниями из Украины, Грузии, Абхазии, Казахстана, Армении… Вы искренне радовались весточкам, обнимали друг друга в письмах и мечтали, мечтали о встрече…

Я ощущаю обязанность, я обязан помочь вашей встрече под звук одинокой трубы хотя бы вот так — в ваших воспоминаниях защитников Крыма и Севастополя.

Из писем:

«…Обидно, говоришь, что не знал всего раньше? Да пойми — даже командиры рот и комбаты не имели военных карт в нашей дивизии, не имели биноклей, не имели телефонной связи. Нашу дивизию ненавидело командование Приморской армии после “Мекензиевы (?) горы”. Мы не получали пополнения, как неспособные к обороне… Доживем до лета, увидим все. Напиши свое мнение о времени посещения Севастополя. Жак — наш француз — сейчас в Киеве. Спасибо тебе за очерк…

…от Семена и Наума Жака писем нет. Когда они собираются ехать, мне неизвестно. Помнишь, недалеко от нас располагалась 35 батарея. Под ней было подземное бомбоубежище. Так вот туда меня спустили после ранения. Там должны еще сохраниться хода сообщения. На другой стороне батареи было что-то в виде казацкого шалаша. Рядом еще росло дерево. И туда шел ход сообщения. Все было взорвано. Походим, посмотрим…

…от души спасибо за твой большущий очерк в газете “Кыштымский рабочий”. У тебя, оказывается, большой талант, друг Иван. Складно изложено. Закончился учебный год. Ремонтирую с пацанами школьную мебель. Отпуск обещают с первого июля. Напиши, как удобнее к тебе заехать. От Жака ни ответа, ни привета…» — писал Заир Минликаев.

Последнее письмо уже от жены Минликаева пришло в 1992 году. Она сообщила, что Заира убили бандиты, отняли пенсию и убили.

«…Камышовая бухта, Казачья бухта, тридцать пятая батарея и небольшой, всего несколько шагов, заливчик за ее мысом, Херсонесский маяк на мысе перед Казачьей стали последним прибежищем остатков защитников Севастополя. До ста тысяч человек. Сюда стекались в надежде на эвакуацию. Последним отсюда ушел и едва добрался до Новороссийска лидер эскадренных миноносцев “Ташкент”. По прибытии был потоплен у новороссийских причалов.

Здесь, на последней оконечности Крыма, напрасно ждали спасения молодые, здоровые и сильные мужчины, парни и мальчишки, собранные по повесткам на защиту Отечества. Стране уже сообщили о героическом завершении боев под Севастополем и эвакуации его защитников. Все. Кампания окончена. Кого надо было эвакуировать — эвакуировали. Эта же масса — израненная, исконтуженная, отощавшая без пищи и воды, расстрелявшая весь свой боезапас, брошена была врагу на поживу. Она должна была погибнуть, но не погибла, а зачислена в разряд без вести пропавших», — с горечью вспоминал отец.

Очерки-воспоминания отца часто публиковались в областной ростовской газете «Молот». К нему проникались доверием читатели газеты, просили помочь в розыске пропавших в тех боях.

«…Пишет вам Беланов Гаврил Тихонович. Получил от вас весточку по поиску моего сына Беланова Василия Гавриловича. Писал по адресам, что вы мне выслали. Толку никакого. Никто его не знает. В одном письме ответили, что старший лейтенант В.Г. Беланов учтен как пропавший без вести. Я знаю, что он был ранен, лечился в Железноводске, а в июне 42 года отправлен в Крым. Я родился в 1899 году, воевал в Гражданскую, в трудармии воевал с немцами — и живой, а сын — нет», — пишет отцу очередной проситель.

Стесняясь своего участия в войне пленником, вслух отец вспоминал о ней неохотно. Но «там» он бывал в последнее время почти постоянно. Воспоминания захватывали отца в любом месте: в саду, когда он оглядывал деревья, на рыбалке в ожидании поклевки, на ходу (и тогда он шел слепо в случайном направлении), во время хозяйственных дел. Мог остановиться, задуматься в самой неожиданной позе, замереть, глядя в одну точку. Война и… тяжелое детство перед ней:

«Мы голодали. У нас ничего не было, кроме хлеба. Выдавался он строго по карточкам. Восемьсот граммов хлеба на работающего, четыреста граммов на иждивенца. Нас — четверо работающих и пятеро иждивенцев. На всю семью приходилось пять килограммов, двести граммов. При наличии других продуктов можно было бы как-то еще обходиться, но первые пару месяцев едва хватало на хлеб, купить другие продукты было просто не на что.

Километров за пять от шахты было татарское село Черта. Возле него прошлогоднее картофельное поле, оставшееся неубранным. Картошка перемерзла. Мы ее выкапывали, пекли крахмалистые лепешки. Это было лакомство!

Однажды в выходной день мы с Малахой пошли побираться в Черту. Прошли все село, но никто не подал куска. Все жили впроголодь. Только в последнем дворе татарин усадил нас на лавочку, долго расспрашивал, откуда и как попали в Сибирь, угостил небольшой краюшечкой хлеба».

И радость находки: «…Очень рад, что мы нашли друг друга. Мы вместе защищали Севастополь! Если можно, пришлите книжку “Диарама. Штурм Сапун-горы”». Подпись — Говорухин Никандр.

Наутро у сельского клуба в честь Дня Победы загремела, если это так можно назвать, музыка — шум на фоне рвущего уши бум-бума и кошачьего воя электрогитары.

— Сволочи, — закипятился отец, — в великий праздник такое бесиво запустить!

И засобирался, загоношился, несмотря на слабость, идти наводить порядок. Уговорил я его эту затею отложить, а лучше бросить ее вообще и поехать на рыбалку. Но и там не повезло. Заморосил дождь. В кабине машины под усиливающийся шум дождя отец поделился основательно обдуманным и сокровенным:

— Время мое на земле закончилось, а ты уж больно далеко живешь, и не знаю, сможешь ли, хотя бы изредка, навещать мою могилку? Мы ж родня не только по крови, как отец и сын, но и по духу.

Я не готов был к такому откровенному обороту, хотя где-то в глубине души понимал, что он прав, что говорит по делу, но принять его суждения так — сразу и молча — не мог. Разубеждал, говорил, что мы еще о-го-го, что не сдадимся никогда! Я и впрямь не верил в его скорую кончину. Да и как такое возможно?! Сколько живу на белом свете, столько знаю и помню себя — вот отец, вот мать… и как иначе-то?

После моего отъезда он прожил два месяца, сохраняя ясность ума и хорошую память.

Вспоминал:

«Плоское — спутник большого села Орехово. Их и до сего дня разделяет пахотный клин всего с километр и поэтому его называют уменьшительно: Клинок. Раскинулись села “на пупе земли”, и ореховская колокольня видна чуть ли не от самого Воронежа. Они не стали, как другие, прятаться в низины, а привольно раскинулись на высоком, плоском, как стол, месте. Оба селения были черносошными, то есть вольными, не принадлежали никакому помещику.

Детство проходило в основном на печи да на лавках. По лавкам бегал без штанов. Печь была моей спальней и изостудией. Рисовал я на каменном настиле печи мелом, на стенах — древесным углем. Рисовал бездумно, бесцельно. Просто тянуло рисовать.

Изба просторная: шесть аршин в ширину и семь в длину (в аршине примерно семьдесят сантиметров). Треть избы занимала печь. При входе слева помост для теленка, рядом лохань, в которой собирались помои после мытья посуды на пойло корове, судняя лавка или судница с закопченными горшками и чугунами, над ними маленькое окошко в одну раму. Печная загнета, рогачи и кочережки в углу. Это основное место маминых домашних хлопот.

Справа святой угол с иконами, сразу от двери к нему короткая лавка-конник (по всей вероятности, иконник), стол и кругом до самой печи по-над стенами — лавки. Между печью и правой стеной лавка широкая — примост, над ним полати. Справа также два окошка в одну раму, и зимой они вместе с переплетом рамы покрывались толстым слоем пушистой изморози.

Между примостом и лавкой у окна втиснут маленький столик, типа тумбочки. В нем сапожный инструмент и заготовки кожи. Здесь отец сапожничает. Деревня же предпочитала лапти, чуни, валенки. Место за столиком чаще праздновало, даже отец носил чуни с портянками.

Зимой в избе царствовал холод, летом – мухота. Печь топилась по-черному, но не в избу, а в темные холодные сени. Вытяжную систему печи называли комонем (комонь). В переводе с древнерусского — конь. Русская печь и впрямь отдаленно напоминала коня. Топили ее преимущественно навозом или соломой только утром, пока готовили варево. Дровами топили только для выпечки хлеба. К следующему утру вода замерзала в лохани у двери.

Отец с мамой спали на примосте. На доски настилали солому, покрывали ее дерюгой. Под голову клали общую длинную подушку и одевались ложником — той же дерюгой, только суконной. Все это было домашнего производства.

Мы, детвора, спали повалкой на печи. Иногда тоже подстилали солому, но больше так, на теплых камнях, и одевались то дерюжками, то какими-либо одежками. Солома же, на которой спали, утром шла на топливо. Протопив печь, мама затыкала в сенях дыру дымохода большой тряпьяной затычкой, чтобы сохранить тепло в печи. Говорили: “заткнуть комонь”.

Трапезничали так — мы, маленькие, на лавке с кошкой, мама со старшими сестрами Мотей и Дусей — на скамье, отец — в святом углу под образами “в вышках”. Ели из большой глиняной чаши деревянными ложками. О каких-то других приборах мы просто не знали. Основной едой были квас с картошкой, квашеной капустой и хреном, постные щи, хлеб, молочная тюря (хлеб, накрошенный в молоко). Мясное варево было только по праздникам. Сваренное в щах мясо крошили в квас. Сперва квас выхлебывали, потом по команде отца или мамы вылавливали кусочки мяса, кому что достанется. Чай с сахаром вприкуску тоже пили, но по праздникам».

«…Вань, отписал мне Никандр Алексеевич, что в газете “Молот” напечатан твой очерк “У стен черноморской твердыни”. Убедительно прошу выслать мне хотя бы один экземпляр.

Наум Жак».

В году, наверное, девяносто пятом написал мне отец в письме: «…я теперь донской казак, казачий круг окружных станиц выкликнул меня атаманом».

Наши средства массовой информации ерничали тогда саркастически-ядовито о событиях на Дону, о «ряженых». Век двадцатый начинался когда-то и теперь завершался крупнейшими событиями в истории России. И начинали, и заканчивали его люди слабые по тем или иным параметрам. И я тогда поддался и купился на расхожесть формулировок. В письмах к отцу ерничал. Это было попурри на тему скакания на лошади, размахивания шашкой над головой, казачьих песен и — вот придут «наши». Отец мое пустобрехство оценил правильно, никогда больше ни о своем казачестве, ни о казачьих делах не поминал…

Из письма участника обороны Севастополя Каплина:

«Везли нас через Сталинград. На станции Котельниково встретил нас генерал-майор Петров из Севастополя. Выбирал рослых, не менее метра семьдесят пять. В Новороссийске погрузили на крейсера. В Севастополе переформировали. У Херсонесского маяка вышли на передовую. Был апрель месяц. Сначала я был снайпер, потом пулеметчик 8 морской бригады. Начальником штаба был майор Токмачев. Мы отбили множество атак фашистов. 15 июня нас перебросили в район Итальянского кладбища, где я был ранен. Командиром взвода был грузин. Его фамилию не запомнил. Меня и раненого взводного отправили в экерманский (Инкерманский. — Ред.) госпиталь. Там он мне сказал, что от нашего соединения осталось девять человек».

Летом 1942 года немцы заняли село Андреевку в Нижнедевицком районе — родную деревню моей матери Евдокии. Ее отец — мой дед Макар Павлович — в это время воевал под Сталинградом — поварил. До прихода немцев мать — совсем еще девчонка — бегала на работу в Нижнедевицк. Там, в военном госпитале, работала медсестрой. Ежедневно двадцать километров туда, двадцать оттуда. Со своим будущим мужем — моим отцом с разорванной пулей щекой и исколотыми упреками нервами — она познакомится через пять лет, в 1947 году. А тогда, в сорок втором, мой отец воевал в Крыму.

«Несколько дней мы простояли в Стрелецкой бухте. Топали в строевой подготовке, учились бросать гранаты. Боевую бросил инструктирующий. Только одну. Мы бросали без запалов. Все время дико атаковывала авиация.

Перепутались числа месяца. Где-то во второй половине мая, численностью примерно до батальона, мы перешли за Казачью бухту и расположились в Сухаревой балке. Здесь по нескольку раз на день бомбили. Гибли наши товарищи. Здесь погиб ореховский землячок Ваня Мешков и похоронен на братском кладбище 388-й дивизии. До седьмого, наверное, июня занимали тщательно замаскированную позицию где-то за Коранью, под береговыми скалами, на месте предполагаемой высадки немецкого десанта. Потом немцы начали окончательный штурм севастопольского укрепрайона. Мы перешли на пополнение 773 полка, занимавшего позиции на ялтинской дороге от железнодорожного полотна Балаклава — Севастополь до склона Гос-Фортовой горы, фронтом к поселку Каморы.

Может, некоторые думают, что штурм немцами укрепрайона — это непрерывные психические атаки рядами по-батальонно и их героическое отражение с переходом в рукопашную? Вовсе нет. Это у нас применялись массированные лобовые атаки какой-нибудь высоты до последнего солдата. Да еще возлагалась надежда на старушку-винтовку да на русский граненый штык. Но время суворовских чудо-богатырей давно кануло в лету. Теперь судьбу сражений решали автоматы, которых у нас тогда, по сути, не было, а какие были — расстояние поражаемости их намного уступало немецким, а также авиация, господство которой тоже оставалось за противником.

Немцы не бросали солдат на наши пулеметы. Они с восхода солнца и до заката обрабатывали наш передний край авиацией и артиллерией. Перепахивали окопы вместе с русским солдатом. Так день за днем. Потом пробовали атаку небольшими силами, как бы проводили разведку боем и, если русский солдат еще способен был как-то огрызнуться, вновь начиналась авиационная карусель. Именно карусель: одно звено сбрасывает бомбы, выходит из пике и заворачивает по кругу, следующее — за ним, и так непрерывной каруселью. При пикировании “юнкерсы” включают сирены. Над передним краем стоит сплошной гул взрывов и устрашающий вой сирен. В первые дни штурма еще работали наши зенитчики, но вскоре или не стало снарядов, или установки были уничтожены — работать перестали. Немецкая авиация охальничала безнаказанно…»

«…Я, Иван Никитович, Севастополь буду всю жизнь помнить. Там был контужен, там увидел и пережил ад. Подобное происходило при штурме Кенигсберга. Знаешь, как обидно сегодня выслушивать насмешки не нюхавших пороха, не переживших подобного!» Это фрагмент письма отцу однополчанина Никандра Алексеевича.

Деда своего по отцу Никиту запомнил в гробу. На столе в миске с солью горели «макаронины», так решил я, увидев свечи, потому что свечей никогда раньше не видел. Старуха у раскрытой книги бормотала, крестилась и кланялась. Лица покойного не запомнил, а вот носочки…

Женщина, с которой он доживал, подвела меня к гробу и, откинув с ног покрывало сказала: «Вот, в носочках…» Бабушка, жена дедушки и мама отца, умерла рано.

Из письма «полчанина» Николаенко: «Ты пишешь о вхождении в бой со стороны Сапун-горы. Видимо, со стороны высоты Карагач. Значит, ты тогда был в нашей 388 стрелковой дивизии. Так вот, в Сухаревой балке и был наш штаб, там же был и небольшой аэродром. В этой дивизии был наш 773 полк, которым я командовал с самого начала и до конца обороны. Как и ты, на мысе Херсонес 3.08.42 г. попал в плен. Очень жаль, что мало кто знает о том, что нам пришлось вынести в плену!..»

Отец вспоминал: «Пятого июля были пленены остатки защитников укрепрайона в районе Казачьей бухты и Тридцать пятой батареи. Когда колонну пригнали к Лысой горе, прошел первый за лето дождик, попрохладнело. Колонну выстроили перед воротами загона и стали выбирать и загонять в клетку евреев, политработников, армейских юристов. Если по ошибке вместо еврея попадал пленник другой нации, его вели в палатку охраны и осматривали обрезание. Этих обреченных выдавали вчерашние друзья-товарищи. Особенно старались старшие по возрасту. Основная масса пленников угрюмо молчит, но… и в этот раз:

— Эй, пан-комрад, вот он, иуда-комиссар! — выталкивает пленный из строя плотного, невысокого мужчину в солдатской форме. Мужчина растерянно оборачивается, затравленно глядит на предавшего, потом под палками немцев бежит к загону, прикрывая голову алюминиевой миской. Другой пленник делает шаг ему навстречу, вырывает из его рук эту жалкую миску, сдергивает с головы несчастного пилотку:

— Ну-ка, отдай, больше тебе ничего не потребуется.

Бывший комиссар вновь останавливается, опять затравленно глядит на отнимающего у него последнюю надежду и, теперь уже просто руками прикрывая голову, бежит к роковому загону.

И стыдно, и горько было наблюдать эту сцену. Отвратительны были предатели, жалко выглядел комиссар, переодевшийся под солдата. Романтический ореол комиссарства, взлелеянный с детства, рушился.

Утром клетка была уже пуста».

Через несколько лет история с отцовым казачеством получила неожиданное и загадочное продолжение.

Любил я ранним утром на восходе солнца прогуливаться по берегу реки Воронеж. Не вдаваясь в лирические подробности, скажу: это было не просто здорово, это было что-то! И вот на фоне этого «что-то», этой красотищи, увидел я странную пару. Здоровяк-мужик лет сорока в воде и женщина, божий одуванчик, на берегу — реденькие седые волосы на голове, почти что бестелесность.

— Сегодня температура воды на два градуса выше, чем вчера, — сказал женщине на берегу мужчина из воды.

— Коля, я иду, — сказала женщина с берега и смело пошла к воде. Худоба ее была столь ярко выражена, в особенности на фоне телесного благополучия Коли, что мне подумалось: это слишком! Они долго и шумно барахтались, дважды переплыли реку туда-сюда и вышли из воды. Я, не скрывая удивления таким возможностям странной пары, сказал, что каждое утро на берегу, что их до этого не видел.

— Я Лиля, — сказала женщина, — солистка драматического театра из Ростова, а это мой муж Коля, — указала она на «гвардейца».

— У меня с весны и все лето в Ростове аллергия на тамошнюю растительность, поэтому мы тут.

— А поближе — ну, скажем, в Вешках. Там ведь есть санаторий. Даже с курсом лечебного голодания, — подсказываю.

— Вы там были? — оживилась Лиля.

— Нет, — отвечаю, — отец рассказывал. В санатории врачом однополчанин его Крамсков работал — или работает. Жив ли сейчас, нет? Они вместе Крым защищали.

— Крамскова мы знаем, в санатории этом, правда, давно уже с Колей отдыхали, но реакция на растительность там та же, а здесь нам хорошо. И аллергия отступает. А вы из казаков воронежских или ростовских?

— Ни я, ни отец к казачеству отношения не имели. Самые что ни на есть лапотники — так у вас там, кажется, называют нашего брата из крестьян, но отец вторую половину жизни провел в Ростовской области. Учительствовал, художничал, пописывал рассказы, очерки. В вашем «Молоте» публиковался.

— Да? — изумленно протянула Лиля. — Мой папа был журналистом в «Молоте», Борис Сергатый — может, слышали? Многих пишущих в нашу газету знал, общался с ними, дружил. Если ваш папа много печатался, он должен был его знать. Вы говорите, он увлекался живописью? А не могли бы вы воспроизвести его роспись?

«Это еще что за оборот»? — подумалось тогда.

Тонким прочным прутиком бурьяна я расписался на песке. В первой части буквы «м» я вставляю поперечину, стилизуя, таким образом, первую букву своего имени, но это же всю жизнь делал отец, хотя его имя начиналось с другой буквы. В этом была какая-то его тайна. Росписи наши абсолютно одинаковы. Лиля взглянула и удивленно ахнула. Ахнула не тому, что увидела на песке, ахнула какому-то, по ее словам, магическому стечению обстоятельств, соединяющему людей и события в пространстве. Что из разнесенных расстоянием точек вышли люди и, встретившись на берегу совершенно случайно, узнали о некой общности.

— Мой папа уже умер. Удивительно то, что и они знали друг друга, и нас судьба свела зачем-то. Ваш папа тогда, по заказу нашего губернатора Чуба, написал картину. Она очень понравилась моему папе. Ваш папа сделал с нее копию и подарил нам. И в углу вот эта роспись. Все верно, да, Коля? А потом в Ростове состоялся Совет Атаманов Союза казаков. Ваш папа был делегатом, пришел с мероприятия поздно вечером. Они долго беседовали на кухне. Оказывается, вашего отца тогда за создание казачьего музея наградили. Мартынов, по-моему, был Атаманом Союза казаков. Ваш папа моему сказал, что даже на войне таких наград не получал. Да что я! Вы же это все знаете!

— Да, да… — почти уклоняясь от разговора, пробормотал я, пряча глаза.

Расстались мы тогда на берегу реки Воронеж: Лиля с Колей из Ростова и я из Воронежа. Навсегда.

«Весь долгий летний день мы шли. Благо что немцы не подгоняли. Война в Крыму для них окончена, спешить им теперь некуда. Иногда от скуки они вяло покрикивали: “Лесc, лесc! Шнэллер!” Но мы уже по тону соображали, что это не всерьез. Сосед посоветовал зажать нос и рот рукой и хорошенько дунуть. Я проделал несколько раз, и, наконец, в левом ухе звонко хлопнуло, как выстрел, и стало слышно! Аж голова закружилась.

Вечером нас втиснули в ворота загона, обнесенного двумя рядами колючей проволоки на лесистом склоне горы. Снаружи понукали немцы. Внутри, у ворот, молодой советский офицер с тремя кубиками в петлицах лупил палкой и орал, требуя шевелиться быстрей. Я не мог поверить своим глазам! Командир Красной армии, из числа отборных патриотов на ответственный участок фронта, колотит палкой своих вчерашних рядовых-подчиненных. Наверно, комсомолец или даже член партии. Это не укладывалось в моем сознании.

— Гля-ка, — толкнул я пожилого соседа. Тот хмыкнул на мою наивность:

— Погоди, еще не то увидишь…

…К концу дня нас пригнали на знаменитую Лысую гору. Теперь, говорят, на ней шумят деревья и стоит памятник советским военнопленным: стела и чайка, запутавшаяся в колючей проволоке. Тогда же это был совершенно голый холм. На нем — обширный загон из колючей проволоки в два ряда. У подножия, напротив ворот загона, — большая брезентовая палатка для охраны, ниже — ручей в “протоптанном” им углублении. В загоне несколько палаток для раненых. У ворот маленький загон-клетка в пять-шесть квадратных метров. Наверху открытая траншея для туалета.

В середине дня пленных кормили: в походный армейский котел засыпали отруби, заливали водой из канавы и делили по литровому черпаку на брата. Посуды почти ни у кого не было, лили баланду кому в пилотку, кому в подол гимнастерки. Я хлебал из матросской бескозырки, от чего она посерела, побелела и потеряла форму.

Быстро темнело. Я подстелил шинель, положил под голову вещмешок с пшенными брикетами и мертвецки уснул. А утром обнаружил себя на голой земле: ни вещмешка, ни шинели не было. Сосед сидел и растерянно глядел на свои ноги в портянках: с него ночью сняли ботинки. Мне стало смешно.

Это обидело и возмутило соседа.

— Чего лыбишься-то! — досадливо выкрикнул он. — Что смешного?

— Как же, — ответил я, — ты никак собираешься долго жить!

— Жить… эт как получится. Жизнь — она, брат, хоть где и хоть как — все равно жизнь. Живое об живом и думает. А иначе — на кой хрен ты тащил шинельку и вещмешок, когда у самого ноги заплетаются. Жить не хочешь — пойди, дай немцу по мордам, он тебя и прикончит тут же, а? То-то, брат.

Он помолчал и стал раздумывать вслух о том, как ему теперь идти разутому. Я предложил ему свои обмотки. Он, как-то непонятно хмыкнув, крутнул головой:

— Ну, это уж ты в самом деле по-братски. Спасибо тебе. Коли что — вовек не забуду. Звать-то тебя как?

— Иваном. А “коли что” что означает?

— Тезка, значит. А “коли что” всяким может быть. Я Иван Федорович. Цыбуля. С Богучара. А ты?

Так познакомились. Цыбуля из портянок и обмоток с помощью иголки и ниток стал мастерить обувки.

Отсюда нас конвоировали крымские горные татары-тавры. В немецкой форме со всеми знаками различий. Тавры с триумфом встретили немцев и пошли служить в Вермахт. Ходили разговоры, что была сформирована немцами татарская дивизия. Они отличались от немцев лишь тем, что свободно говорили по-русски и были намного жестче нравом. За это все крымские татары-тавры в сорок четвертом были выселены из Крыма.

То тут, то там конвоир-татарин приставал к пленнику:

— Ты еврей!

— Нет… — отбивается несчастный, — я не еврей.

— Нет, еврей! — дико сверкает глазами татарин и тянет нож из ножен. — А ну иди сюда! — Уводит пленника в придорожный кустарник.

Опознавали евреев по наличию обрезания. Не знаю, проверял ли конвоир обрезание или просто резал в кустах беззащитного человека…»

«В тридцать пятом году, будучи мальчишкой, я пас колхозных овец с плосковским мужиком Андрияхой Арбузом, — вспоминал отец. — Поставили овец в стойле возле небольшого дубняка Желтухи. Зашли в лесок, в прохладце.

Андрияха показал на рытвины:

— Твой прадед или прапрадед, не знаю как, Герасим понарыл тут эти ямы… — И рассказал: — В те стародавние времена Желтуха Гарасиной делянкой была. Мимо нее проходила дорога. Воловий шлях. Хохлы-чумаки везли по ней соль то ли в Елец, то ли еще куда. На волах везли, потому и звали дорогу воловьей. А Герасим брал с чумаков дань за проезд по его земле. По чарке горилки с воза. И пил-пировал с ними, пока они тут отдыхали. Как-то ночью сошел в лесок по нужде, и привиделось ему, будто свечка горит. Уробел здорово. Рассказал утром чумакам, а старшой ихний и скажи: клад, мол, на этом месте зарыт. Вот Гарася-то, почитай, до самой кончины рыл эти ямы, клад искал. Так и не нашел. Говорят, от того и Желтуха зачахла: коренья-то у дубков подрыл».

Теперь свой клад, продолжая дело прапрародителя, искал в фашистском плену русский солдат Иван.

«По существу твоих вопросов, — отвечает на письмо-просьбу отца бывший командир полка, тогда старший лейтенант Николаенко, — отвечаю: старшего лейтенанта Беланова Василия Гавриловича в моем полку нет в списках ни живых, ни погибших. В июне 1942 года к нам прибыло две бригады. С марша ушли в бой — какой тут учет! Погибли все. Было немало другого маршевого пополнения, но куда и как распределялись, не знаю».

«В Николаеве, в пересыльном мы были не более пяти дней. Однажды напхали нас по шестьдесят человек в товарные вагоны, запечатали и повезли в Германию».

«Я много раз смотрел смерти в глаза, много потерял боевых товарищей — и защищая Севастополь, и в других сражениях. Вспоминаю или читаю и… плачу, часто плачу… очень жаль людей. Прикопнем, бывало, кое-как. Недавно получил из Севастополя адреса ветеранов 32 стрелковой дивизии. Написал. Жду. Интересно будет встретиться с боевыми товарищами. Все они теперь пожилые, с подорванным здоровьем. Всему виной война. В газете “Сельская новь” № 20 за 18.2.82. прочел вашу статью “Крепка солдатская рука”. Интересно, жив ли Никифор Титович Клипитько? Иван Никитович, отпишите…» — просит однополчанин Говорухин.

«…Мы — “живые убитые”, нас можно использовать в качестве рабов, мы настолько многочисленны, что беречь нас нет смысла. Мы отверженные. Социалистическая родина зачислила нас в разряд предателей. О питании в пути не могло быть и речи! Проблемой теперь стало очиститься от накопившегося. Мы испражнялись кто как мог там, где находился. Какое-то передвижение было немыслимо в тесноте. В качестве “туалетных ваз” использовались пилотки, бескозырки, рубахи. На этот счет мне сослужила последнюю службу моя видавшая виды бескозырка. В таком состоянии мы проехали часть Украины, Польшу и часть Германии до Одера.

Город Кюстрин. Опрятные, ухоженные строения с красно-черепичными крышами и много зелени. Это мы впервые увидели в открытые двери вагона. Поезд остановился на пустырьке за чертой города у хорошо оборудованного лагеря — знаменитый кюстринский перевалочный. Знаменит он был особо свирепыми полицаями из западных украинцев и лагерным ревиром (санитарной частью) с его начальником “дядей Яшей”.

Особо колоритна была фигура обер-полицая: рослый, толстый, особо брюхатый, со страшным длинным хлыстом, рассекавшим тело до кости. Кроме своего украинского языка, он отлично произносил русский мат и немецкое слово “лесс”. Этим “лесс” он всегда сопровождал удар хлыста. Владел этим орудием он мастерски. Если намечал высечь глаз, то резким, коротким движением посылал хлыст на уровень головы и тот, извившись замысловатой петлей, высекал глаз, не задев даже переносицы. И очередная жертва поступала в санитарный барак дяди Яши. А у того больные более суток не задерживались: поступали через специальный люк в автофургон и отвозились в крематорий, на удобрение. Если жертва пыталась убедить дядю Яшу в том, что она еще жива и может выздороветь, тот спокойно утешал:

— Ничего, ничего, дорогой, в пути додохнешь.

Кормили один раз в сутки, в обед. Литровый черпак баланды из брюквы и двести граммов эрзацхлеба. За получением еды к кухне протоптаны несколько узких тропинок. Мы должны были строго в колонну по одному, затылок в затылок двигаться по этим тропкам. Полицаи следили за порядком. Если кто-то, случайно или от слабости пошатнувшись, делал шаг в сторону — получал удар по голове стальным тросом, зашитым в кожу. Человек падал, дюжие санитары дяди Яши волокли его в ревир.

Запомнилось еще одно: появлялся в лагере хромой гражданский — то ли русский, то ли немец. Набирал команду на какие-то работы. Выстраивал в шеренгу душ двадцать, совал кулаком в лица, кричал:

— Морду держи, скотина большевистская! — И мы живо вспоминали прочитанное в книжках.

Здесь мы прошли регистрацию, баню, дезинфекцию, переоделись в униформу всех западноевропейских армий, перекрашенную в сине-зеленый цвет и пропечатанную трафаретом «SU» (латинскими) на спине, на груди, на штанинах спереди, обулись в звонкие деревянные калоши-колодки. Мне достался костюм вермахта. При всем желании я не мог подобрать по своему росту и размеру, и сидел он на мне довольно мешковато.

А вскоре, в составе небольшой команды, гремел я колодками по булыжной мостовой Берлина. Впечатление от “логова” гнетущее. Строения громоздкие, темно-серые. На фоне этой холодной серости — красные полотнища со свастикой.

— Как у Змея Горыныча в гостях, — мрачно ворчал Цыбуля. — Ни дать ни взять — логово.

И на душе все холоднее сгущались мрак и гнетущая безысходность. Теперь мы заномерованные рабы. Я не Иван, и не Мальцев, а всего лишь Тринадцать Сто Тринадцать Три. Многие говорили: “Пропал ты, Вань, глянь, дважды по тринадцать”. На что Цыбуля резонно возразил, что число тринадцать, наоборот, счастливое, это — число Божьей Матери, что Богородица взяла меня под двойную защиту. Спорили. Матрос Филя Кочура сомневался в правдивости Цыбули, учителя по профессии. (Все советские учителя безбожники!) На что Иван Федорович заметил уклончиво:

— Чтобы что-то отрицать, надо хотя бы как-то знать, что отрицаешь.

— Как же тебя понять?

— А как хочешь, так и понимай…»

Из письма Николаенко: «Самой большой, самой высокой наградой в той битве нам досталась — ЖИЗНЬ! Вспомню, как и сколько погибло, то страх даже спустя сорок лет под шкурой ходит. Как бы там ни было, в плен мы попали не от нас зависящих причин. И хотя на нас сейчас смотрят не так, как сразу после войны, горечь, осадок на душе остался немалый».

А мне свое вспомнилось в связи с выдержкой из письма отцу однополчанина Николаенко.

На северной оконечности Воронежской области в деревне Голосновка подружился я с колхозным инженером, ныне уже покойным, Николаем Семеновичем Сараевым. Он рассказал:

— Во время войны пацанами, как только отогнали немца, пошли мы в Касторное. Снега глубокие. На большаке горелые машины, орудия по обочинам. И торчат из снега то рука, то нога, то спина. А тут, как от стада отбились, три немца навстречу. Руки дерут кверху, лопочут по-своему — чуть старше нас, как брошенные щенки, готовы за любыми ногами бежать. Позамерзли в своих мышиных шинелях. Назад идем, они, кто как побитые, лежат на обочине. Кто-то из пацанвы не удержался тогда, как выдохнул, сказал с укоризной: «Одолели!» Наверное, мы, русские, все-таки поступать должны не так, как они…

Чего делили, за что жизни отдавали, кому надо было зорить такие огромные территории, обрекать на страшные мучения массы людей. Жизнь и без войн у человека намного сложнее и многотрудней, чем у всего живого на земле. И опять государства закладывают фантастические суммы только на то, чтобы убить… и люди это делают здравомыслящие, и с согласия здравомыслящих граждан своих. Что-то в мире повернуто-узаконено не в ту сторону, и Бог человечество зачем-то держит слепым! Думаю, величайшим изобретением за всю историю человечества, самым значимым будет отказ от решения спорных вопросов военным путем! Но дозреет до того человечество явно не скоро…

«…Весной сорок третьего нас перевели в небольшой лагерь, душ на триста, на Шпандау-вест. Содержал лагерь при Фабрике-кухне помещик, господин Хонекер. Выстроили нас внутри лагеря. Вышел хозяин. Высокий, плечистый, с умеренным пузцом, в фуражке, “нахлюпкой” опущенной на брови, с сигарой в зубах. Произнес речь:

— Я буду вас кормить картошкой досыта. Не воруйте, не прячьте под матрацы, что не поедите — сбрасывайте вон в те бочки. Свиньи пожрут. Когда ваши солдаты придут в Берлин, я сдам вас вот с такими толстыми мордами.

Конвоиры-вахманы смеялись, мы недоумевали, считали: поморит голодом.

Господин Хонекер свое слово держал. В течение пары недель мы действительно наелись, посвежели.

Противоположный от нашего барака другой барак соединялся окном с овощехранилищем. Окно было зарешечено колючей проволокой. Этим ребята воспользовались. Однажды ночью удрали десять человек. Организовал побег Гришка Топор — бывший разведчик. Куда было бежать из окрестностей Берлина через враждебность населения? Но пробовали!

Нашу команду, человек сорок, на следующий же день переконвоировали на противоположную сторону Берлина в большой лагерь на Фридрихсфельд-ост. Здесь уже никакой картошки: два литра брюквенной баланды, двести граммов эрзацхлеба и кусочек маргарина. Работали на предприятии “Гаст”. Мы с Ваней Цыбулей разгружали на железнодорожной станции доски, перевозили на двор завода, загружали штабелями в камеры-сушилки в цокольных помещениях и затем подвозили к циркулярке, строгалке. Там уже работали мастера-немцы.

Руководил нашими работами обрюзглый, добродушный немец мастер Куммер. С нами еще работал серб Иванович — усатый, шутливый мужик. Мы говорили с ним каждый по-своему и почти все понимали. И тут пришли к выводу, что сербы куда более ярые матерщинники, чем русские. Иванович отпускал витиеватые матерщины — и когда возмущался, и когда радовался. Конечно, по-сербски, но его матерщина мало чем отличалась от русской.

Он хорошо пел и учил нас петь по-сербски:

Синее море дубоко,

Дубоко. Плэвэм широко.

Есть у нас шуточная песенная каламбурщина “Тумба”. Хор это слово вторит, а исполнитель распевает припевки типа частушек. У сербов точно такой же каламбур под втору “Зумба”. Мы с Цыбулей бывало “зумбим”, а Иванович сыплет припевками, сопровождая их то ритмичным покашливанием, то словесной игрой “чирь-вирь, чирь-вирь”. Мастер Куммер, иногда закрывшись с нами в сушильной камере, просил:

— Нун цзинг-маль “Зумба-зумба”, — десяток минут восхищался словесными проказами Ивановича.

Стали откровенничать с Куммером. Цыбуля однажды пообещал Куммеру: как только наши придут, сделать его директором предприятия “Гаст”. Куммер добродушно ухмылялся, гугнил: “я-а, я-а, гут”.

Однажды Куммер ушел с работы раньше времени, и вдруг мы увидали его во дворе в форме гитлеровского штурмовика.

— Гля… Кум-то наш… — удивился Цыбуля. Иванович, вытаращив глаза, соорудил замысловатую матерщину.

Мы подошли, и Цыбуля, матюгнувшись, произнес укоризненно:

— Куммер, да ты, что ли?

— Найн, найн, ихь найн фашистен.

— Ну, а это? — указал Цыбуля на свастику на груди. Куммер зыркнул по сторонам, махнул рукой:

— Шайзе ист дас.

В сорок первом нас бы за такое сожгли живьем на удобрение. Теперь был сорок четвертый, иное настроение, в Европе уже гремели бои второго фронта. Куммер потом долго убеждал нас в том, что он в самом деле не фашист и униформа штурмовика ничего не значит. Он начисто отвергал то, что еще вчера составляло смысл его жизни, когда он, выбрасывая руку, самозабвенно кричал: “Хайль Гитлер!”

В связи с войной в Германии был удлинен рабочий день до десяти часов, однако воскресенье как выходной день остался неприкосновенным. Это распространялось и на нас, но комендант лагеря, чахоточный гауптман (имени его не помню), требовал от лагерной охраны: “Биц миттаг экстрацирен унд экстрацирен”. С утра и до обеда солдаты гоняли нас по лагерному плацу бегом, “ложись-вставай”, по-пластунски, гусиным шагом. Выбивающихся из сил взбадривали палками и пинками. Остаток дня уходил на чистку одежды. На ропот и проклятия в адрес немцев Цыбуля замечал:

— Нашим братьям на фронтах еще труднее, и смерть над ними гуще лютует. Мы, в сравнении с ними, курортничаем да на врага работаем».

…Помню, отмахал я за рулем шестьсот километров по жаре, только въехал во двор, а батенька уже удочки тащит:

— Ох, как славно, — говорит, — посидим. В старом русле Чира надыбал я карасье место. Каплин вчера с ведро там натаскал. Я лодку накачаю, а ты на бережке. Отвязывай удочки, я машину выгоню.

Загоношился, заметался, открывая ворота гаража. Поскрежетал стартером раз, другой. «Москвичок» взревел в сарае-гараже двигателем и вразвалочку, производя больше шума, чем движения, выкатился. Я отвязал постоянно возимые с собой удочки, чтоб привязать их рядом с лодкой на багажнике отцова «москвича». Тронулись. Бате нравилось рулить, а так — могли б и на моей. Дорога степная. Суслики стоят столбиками, посвистывают: какой спрячется, какой взглядом проводит. В открытое окно густо полынным духом потягивает. Хорошо!

— Бать, — говорю, — едешь ты, как на волах, включай третью.

— Была б она, третья-то, — отвечает, — я б давно уже включил.

— Вон, — говорю, — впадина, наезжай на нее и становись.

Собрал я тогда необходимый инструмент, лег рядом с машиной на спину и затолкал себя под нее в район тяг от рычага к коробке передач. Малейшие манипуляции низвергали из полостей и с выступов мне в потное лицо и на грудь потоки пыли и дорожного мусора. У самого лица крупным планом подробности днища и механизмов машины.

Еще в детстве освоил я сквернословие, знаю его во всех подробностях, но при отце знанием этим никогда не пользовался, а тут — так захотелось! Ох как захотелось! Бросая курить, держат в зубах спичку. А я — запел. Это были — как ни удивительно — страсти по Матфею из Баха. Именно это умиротворяло меня в неудобье. Сверху под машину заглянули озорные батины глаза:

— И Баха вспомнил!..

«Мы расстались с Ваней Цыбулей навсегда. На работе я нечаянно свалил с верстака стопку каких-то заготовок. Немец, который их заготовлял, стал меня избивать. В порыве ярости я схватил метровый отрезок дюймовой трубы и, если бы тот не отскочил, ударил бы. Получилось ЧП. Пришел конвоир. Стал разбирать. На мою защиту стали рабочие. Появился цеховой фельдшер и как работник Красного креста тоже встал на мою защиту.

За это я отсидел две недели в лагерном карцере-клоповнике. Потом на два месяца поместили в зондерслагерь Целендорф-вест — штрафной лагерь ужесточенного режима. Здесь свирепствовал полицай Марченко. Бил нещадно. Руками не прикасался, только стальным тросом, зашитым в кожу. Рассекал и одежки, и тело. Утром и вечером, во время построения на поверку, сперва всех загонял в барак. Объявив построение, становился на выходе с хлыстом и старательно работал. Надо было изловчиться, пулей вылететь из барака. А он хлестал. Успел проскочить — повезло».

…Возвращаемся на батином «москвичке» с рыбалки. Глядь — жигуленок поддомкраченный, и мужик рядом руками размахивает. Батя притормозил.

— Мужики, — чуть не в крик, — выручайте, камера нужна!

Батя молча достал запаску, стравил воздух, разбортировал и подал мужику камеру.

— Да я… вот… завтра, — запричитал мужик.

— Спросишь директора музея, покажут, — сказал отец, захлопывая дверцу.

— Думаешь, завезет?

— Да ну! Но и не помочь нельзя!

Камер и покрышек в магазинах тогда не было. Их не покупали, их доставали. Теперь этот термин стал уже древним, архаичным. А я тогда еще спросил себя: дал бы? И мысленно ответил себе: скорее нет, чем да. Хоть и родня мы, а конструктивно разные.

«По окончании срока наказания собрали нас. Человек сорок оказалось. Помимо обычного SU (Совет Унион), расписали наши одежки крестами: белый крест на всю грудь, во всю спину, на брюках выше колен — поменьше. И отправили мечеными в огромный лагерь Сименсштадт. Здесь наша группа получила название “крестоносцев”. На работу нас немцы не брали, видели в нас, “крестоносцах” (кройцентрагер), более, так сказать, забияк. Лагерная элита тоже нас опасалась. Однажды, получая баланду, “крестоносец” впереди меня эдак приблатненно кинул повару: “Добавочку!”. И ждал, не убирая полученное. И повар безропотно подлил. Я тоже не поторопился забрать миску. Так потом и продолжалось.

Позже погнали на работу в литейный цех. Работа вредная: перелопачивали землю в сушильных камерах. Постоянно в пыли. На второй или на третий день один из “крестоносцев” сбежал, и мы вновь “закурортничали” в лагере.

Наверно, нас решили подавить морально: в закрытых автофургонах привезли в лагерь, единственный кирпичный барак которого со всех сторон и сверху опутан колючей проволокой под напряжением. Такая же клетка-дорога вела в цех, где изготовлялись стаканы для снарядов семьдесят шестого калибра. Это было, пожалуй, в сотню раз хуже, чем штрафной лагерь. В штрафном мы копали котлованы для бассейнов. Здесь свирепствовал мастер, прозванный нами Сухим. Высокий, сухощавый, вооруженный пистолетом “Вальтер”. Меня поставили к токарному станку, за которым работал поляк. Сухой приказал поляку показать мне, как обращаться со станком. Я должен был протачивать на снарядах канавки для колец. Я заявил, что никогда токарем не работал и не умею обращаться со станком. Но мастер на это не среагировал. Поляк объяснил, проинструктировал, потом на кожухе станка написал норму, кажется, пятьдесят штук, сказав:

— Делай для своего брата.

Я запорол пятнадцать заготовок. Сухой раскровавил мне лицо и поставил нарезать резьбу на головках снарядов.

Есть Бог! Я нащупал под левой мышкой шишку, по всей вероятности, фурункул. Почесал грязной рукой. Вскоре появилась опухоль. Отправили в барак. Лагерный лекарь обработал, перебинтовал, освободил от работы».

В год переименования дорожной службы отец летом прислал письмо. Вот, мол, сколько труда положено под будущий урожай, а началась жара, подул «афганец», и нет надежды пожать плоды — гиблое дело! И в скобочках добавил: ГИБДД. Он всегда подправлял слово для образности и расширения понятия. Это было проявлением «народной этимологии» — есть такой в литературоведении термин.

«…Мы остались без конвоя, предоставленные сами себе. Стали совещаться: что делать? Когда остается всего несколько часов до долгожданной свободы, не хочется умирать от какой-то случайности. Решили: удобнее и безопаснее всего нам находиться в лагере, но как туда проникнуть, если все улицы перекрыты баррикадами и патрулями? Надо, чтобы нас кто-то из немцев привел в лагерь. Пришла хозяйка двора. Мы объяснились с нею, как могли, и попросили привести к нам кого-нибудь из военных. Она привела полицейского в старой немецкой каске с шишаком. Тот был навеселе, стал дружески обнимать нас, говорить по-польски. Пришлось объяснять, что мы не знаем польского. Наконец договорились. Он провел нас в лагерь и показал за ним бурты картошки. Охочие наварили, позвали есть. Среди ночи мы, сонные и томимые предчувствиями, утоляли голод. А с рассветом у самого лагеря затрещали выстрелы. Бой был недолгим. Мы увидели наших солдат…»

А в России, в наполовину стертой с лица земли стране, моей будущей матери в апреле 1945 года было присвоено звание лейтенанта медицинской службы. Мне кажется, именно после Победы начался перспективный Божий отсчет времени их сближения, закладывалось начало моего появления на свет, хотя отец был еще в Германии и ничего не знал о существовании однофамилицы. Божий отсчет потому, что я был разорван на две части, и долго так продолжаться не могло. Они должны были увидеть друг друга, я должен был заговорить в обоих, они должны были мой голос услышать и поспешить сблизиться! И не только поэтому.

Мой дед по отцу — Никита Мальцев — взял в жены мою бабушку, в девичестве Мальцеву. Ивану Мальцеву, моему отцу, Бог велел поступить точно так же. Она была из другой деревни и другой области, но тоже Мальцевой. Мне же предстояло череду повторов нарушить!

Потом, когда я уже осмыслил себя и происходящее вокруг, услышал и навсегда оставил в своей памяти: «Товарищ лейтенант, подай-ка рядовому штаны…» И теперь, когда их нет, нет-нет да отзовется во мне далеким эхом: «Товарищ лейтенант…»

Сестру свою Ольгу, окончившую художественное училище, как-то попросил написать портрет матери.

— Не умею, — отвечает. — Я — пейзажист.

— Вот в чем преимущество отсутствия специального образования, — отвечаю сестре. — Отец с довоенной семилеткой писал портреты и пейзажи!

«…Не обошлось без жертв. Шестеро пленных пренебрегли осторожностью: отыскали где-то квашеную капусту, зашли в барак, уселись кушать. От попадания мины все шестеро погибли.

В лагере появился подполковник, назначенный комендантом Науэна, сказал нам:

— Вы натерпелись, братцы. Идите в город, заходите, куда хотите, берите все, что вам понравится…»

У нас тогда за плен не награждали, а если находили нужным наградить, то только Колымой. Поэтому — спасибо, что забыли!

Я снова в доме отца. Тот же стеллаж с книгами, в ящиках стола — архив. А вот и то, о чем он мне, обидевшись, не захотел сообщить: в коробочке казачья награда и наградной лист к ней.

В одно из посещений, взяв «пузырек» и «загрызть», пошел я к бате на кладбище «потолковать». Это только вот-вот распозналось, что отцы наши, отвоевав войну, переступив порог, в большинстве своем почти условный из войны в мирную жизнь, пришли ни к чему и ни во что — ни жилья, ни средств у большинства не было. Но они нашли нам мам и родили нас — пацанов послевоенного «разлива».

Много лет назад, когда моя дочь была ребенком, а не медиком, как и бабушка, отец решил передать-подарить внучке аккордеон. Он достал инструмент из футляра. Легко и красиво исполнил немецкий фокстрот…

В это трудно поверить хотя бы потому, что я никогда не держал в руках инструмент подобного рода (пиликанье на баяне не в счет). Я впервые услышал исполнение этого произведения, но ощутил вдруг пальцами обеих рук, что они должны делать, и точно, в этом соответствии ощущениям, я услышал в себе всю, до мельчайших подробностей, мелодию. Я взял из рук отца аккордеон и проиграл к неописуемому удивлению отца и собственному то, что так явственно звучало во мне.

Сколько потом ни пытался повторить фокус — а иначе это и не назовешь — не смог! И разрешить эту загадку до сих пор не могу. Есть единственное объяснение — чудо! А чудо — это Бог, а Бог, известная истина, — это тайна. Специалист по этими штучкам пояснил: «Это стало возможно благодаря наведению, пока рядом был источник, то есть отец! Он играл твоими руками».

«Руководил ансамблем, — вспоминал он Германию после освобождения из плена, — старшина Марк Борисович Халебский — профессиональный музыкант-пианист. Основной частью ансамбля был хор. Человек тридцать. Группа музыкантов — баянист, гитарист, домрист, балалаечник, трубач, два акробата и балетная группа. Я пел в хоре вторым тенором и с завистью смотрел на баяниста Виктора Куприянова. Он не был виртуозом, но играл грамотно и особенно покорял меня старинными русскими вальсами. Я всегда благоговейно брался за баян и угнетался тоской о того, что не мог играть так, как Виктор. И все же делал определенные успехи, “грыз” азы нотной грамоты.

Своего инструмента у меня не было, а у Виктора был какой-то нерусский пятирядный баян, и он разрешал мне им пользоваться, отмечая при этом мои успехи. Так мы с ним стали закадычными друзьями. А вскоре Виктор спихнул на меня балетную группу, и я до одурения играл “Канаву”, “Полянку”, “Лявониху”, украинские плясовые наигрыши».

«…Письмо и открытку получил. Спасибо. Твой адрес записан в блокнот. Фотографии придется подождать. Часть пленок проявляю сам, часть отдал в фотоателье. Карточки еще не делал, ты беспокоишься не первый. Пришли письма из Грузии, из Ташкента и других мест. Тебя я снимал в Золотой балке, Каморах, Кадыковке. Пленку, где снимались на развалинах ДОТа, возле орудия и моей землянки, я отдал в фотоателье — доце слуху нэмае. Жди, Вань, все вышлю», — сообщал Наум Жак.

…Ты спи, отец, спи. Памятничек тебе демократическое государство сладило, как участнику войны. Это правильно, это справедливо. Не по своей воле немецкие гансы и вы, русские иваны, убивали друг друга, не для этого вас русские и немецкие бабы рожали, кормили, обували-одевали, выращивали, не за этим русские и немецкие девочки засматривались на вас, ох — не за этим. Ты спи, отец, спи. Хорошо, хоть ты за многих своих сверстников пожил, солнышку порадовался, меня с сестрой породил и вырастил. Хорошо это!

Как подумаешь, сколько народу полегло, сколько жизней закончилось, едва начавшись, глотки бы тем, кто войну затеял, кто предотвратить этой дикости не смог, поперегрыз бы! Ты спи, спи — в любом случае, злоба не уместна. Это я так, не сдержался — обидно ведь!

Узнал я о твоей кончине тихим летним вечером, когда жизнь кругом не жизнь — а сама малина, и я, размалиненный, сидел на крылечке, когда позвали к телефону. Я еще тогда недовольно подумал: ну кому в такую пору умиротворения всего и вся неймется, а оно вон что…

На столе твоей комнаты лежали последние номера газет. Шла публикация повести «Терпи, казак». Следующие номера газет твой портретик возьмут в черную рамочку. Запах скипидара, свежие мазки на холсте. На мольберте была закреплена совсем сырая, только-только написанная маслом картина: белые камни в зеленой траве, красными пятнами маки и согнутое ветром дерево. Я понял — Крым… Пронзительно больно с листа на пишущей машинке: «Плач небес в журавлином зените, облака — сизой дымки вуаль…» Бог остановил этот поток, и лежал ты тогда в соседней комнате в гробу навсегда отрешенный от суетности земной. О чем-то тихо переговаривались пришедшие проститься с тобой, но уже не при тебе. В день похорон местные пацаны «оплачут» тебя трубами духового оркестра и разбредутся кто куда. Собирать их теперь будет некому. И на мои стихи брови супить тоже будет некому. И выговаривать: «Мудришь! Кто тебя поймет?» Ты спи, отец, спи. Я тут много чего навспоминал у могилки…

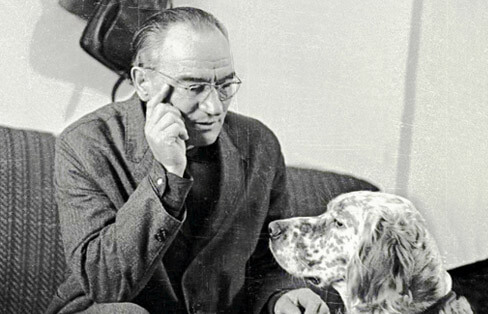

В начале 1947 года ты вернулся домой. В плену ты выучил немецкий язык, освоил азы рисования, а после освобождения, дослуживая в поверженной Германии, освоил баян, аккордеон и струнные инструменты. С таким багажом и довоенной семилеткой тебя приняли учителем немецкого языка, музыки и рисования в Ореховскую школу, где познакомился ты с завучем (тогда, а впоследствии — значимым поэтом) Владимиром Гордейчевым. Тогда на работу принимали не по наличию диплома, а по наличию склонности к роду деятельности. Но это может стать уже другой историей…

…Любопытный до всего, приобрел отец, живя еще в крытой соломой хатушке, патефон. Выписал множество пластинок с записями классики. Благодаря этому познакомился я и на всю жизнь запомнил произведения Бизе, Чайковского, Направника, Мусорского, Глинки и многих других. При мысли об отце звучит теперь в моей голове моцартовский «Реквием»…

В школе учителя звали отца «ходячей энциклопедией». И вот его нет…

Уже который год нет. Сочинилось, написалось:

Тишь такая!

Аж крошится слух!

Не глаза у зари, а глазницы!

И высок,

И торжественен Дух,

И коней не жалеет возница.

— Ну-ка, милые, наподдай!

Будет отдых вам,

Будут гостинцы!

В край далекий,

В неведомый край

Кони памяти мчат меня птицей.

Издалека, почти эхом, — звук одинокой трубы… Прикрою глаза, а мимо картины, картины… и плач одинокой трубы.

Александр Иванович Мальцев родился в 1948 году в селе Лесополяна Нижнедевицкого района Воронежской области. Окончил исторический факультет Воронежского государственного университета. Работал в Воронежской области учителем, директором школы. Служил в органах МВД. Публиковался в журналах «Подъём», «Север», «Приокские зори», «Бийский вестник», «Дальний Восток»и др., региональной печати, коллективных сборниках. Автор шести книг прозы и поэзии. Живет в поселке Бор Рамонского района Воронежской области.