ДУША И ПЕСНЯ. (Жизненный и творческий путь русской певицы Анастасии Вяльцевой)

- 17.04.2025

Песня — особый жанр, даже не так — жанр особой силы. Слова подхватываются музыкальной волной и возносятся на высоту чувства. Не всякое стихотворение становится песней, не всякую песню любит народ, и не всякому певцу дано душу народа выразить. Зато уж если все сошлось — и слово, и мелодия, и голос, и талант выразить душу, — любовь народная не знает границ.

Песня — особый жанр, даже не так — жанр особой силы. Слова подхватываются музыкальной волной и возносятся на высоту чувства. Не всякое стихотворение становится песней, не всякую песню любит народ, и не всякому певцу дано душу народа выразить. Зато уж если все сошлось — и слово, и мелодия, и голос, и талант выразить душу, — любовь народная не знает границ.

Годах, наверное, в 80-х прошлого века, то есть не так уж и давно, началась деградация нашей русской песенной культуры. Еще в домашних застольях пели раздольные русские песни, а с эстрады уже постепенно уходила широта души — и песня мельчала, оскудевала смыслом, но зато обзаводилась «забойным» ритмом, облекалась в рваные лохмотья клипов, где за мелькающими картинками очень легко прятать зияющую пустоту…

Но ведь менялись и сами певцы! Исчезло благородство — его заменили нахальство и даже наглость. Исчезла доверительность — теперь в зале сидела «чернь», а на сцене сияла презирающая зал «звезда». Исчез талант — ведь вполне можно петь под «фанеру». И как петь! Кое-как, потому что компьютерными программами можно было вытянуть голос и даже подтянуть его поближе к нотам. Исчезло служение песенного искусства обществу — появился обычный бизнес с его «чесами», рекламами, выворачиванием на публику личной жизни «звезд», поскольку удерживать внимание к себе песнями эти певцы уже не могли. Им приходилось петь в трусах и без зубов, публично скандалить, разводиться, жениться, по десять раз обещать свой уход со сцены (прекрасный повод для десяти прощальных турне)…

Эта деградация песенной культуры заняла всего около трех десятилетий. Вспоминается баннер в Челябинске на пересечении проспекта Победы и улицы Героев Танкограда. На этом баннере какое-то агентство обещало: «Сделаем звезду из вашего материала!» И столько было в этих словах презрения к таланту, к публике, к самой песне, что становилось жутко: как мы, русские люди, позволили отнять у нас нашу душу, нашу песню, и подменить ее бессмысленной подделкой, сияющей синтетическими перьями и пластиковыми стразами? Сколько подлинных талантов этот фальшивый блеск собьет с пути и заведет в мутное болото шоу-бизнеса?

А ведь все это было неспроста, и процесс деградации песенного искусства был запущен намеренно. Помните, как в начале 1990-х на каждой городской остановке стоял «громкий» киоск с кассетами? А не задумывались, почему? Это был перевод на другие ритмы, чуждые нам, не совпадающие с нашим естественным пульсом и глубоким дыханием. Так в банке, втюхивая какой-нибудь подлый кредит, искусственно ускоряют события, чтобы не дать человеку вдуматься и понять, что происходит. Это был перевод на глупенькие тексты примитивных песенок, но, отворачиваясь от них, взамен можно было слушать только песни на английском, предполагая в них глубокий смысл, тогда как его зачастую там не было вовсе.

А потом эта бесовщина полностью захватила телевидение, через него — через клипы — запускали процесс рассыпания мышления, замену словесного, смыслового начала в песне и в жизни — жесткими ритмами и рваными картинками…

И вот теперь, опомнившись, стоим мы перед этой всемирной эстрадой, на которой кривляется очередная «звезда», и думаем: да как же мы могли растратить такое богатство, потерять свою душу, забыть, как трепещет, оживает и расправляется она в родной песне? И как теперь вернуть утраченное, украденное, забытое?

А ответ простой: выразить душу народа может только тот певец, кто способен вместить в себя все пламя русских чувств, только тот, кто сам является личностью, а не раскрученной марионеткой. Этот человек милосерден, потому что он испытывает чувства и со-чувствует, со-страдает. Он великодушен и щедр, потому что песня невозможна без широты души. Он скромен, понимая, что талант — это не дар, это поручение. Он не включает фанеру, потому что каждый концерт — это доверительная беседа с людьми, беседа на высоте музыки. И у него не фанаты, от которых нужно нанимать секьюрити, а слушатели — то есть собеседники…

Есть у нас в истории немало удивительных примеров песенного служения своему народу — вот, например, судьба русской певицы Анастасии Дмитриевны Вяльцевой… На рубеже XIX–ХХ веков она была, пожалуй, самой знаменитой женщиной России.

Когда она умерла, рыдали, без преувеличения, миллионы людей. На похороны пришло многие тысячи человек. Россия прощалась с женщиной, которую обожала. Ей было всего 42 года. Рак крови тогда не умели еще лечить, решили сделать переливание. Донором выступил муж. Но увы… о совместимости групп крови тогда тоже не думали. Чтобы облегчить страдания больной, от отчаяния пригласили гипнотизера, и Анастасия Вяльцева скончалась у него на руках.

Когда вскрыли завещание, увидели, что большая часть состояния отписана на благотворительность. Никто не удивился. Анастасия и при жизни была известна своей добротой и помощью страждущим.

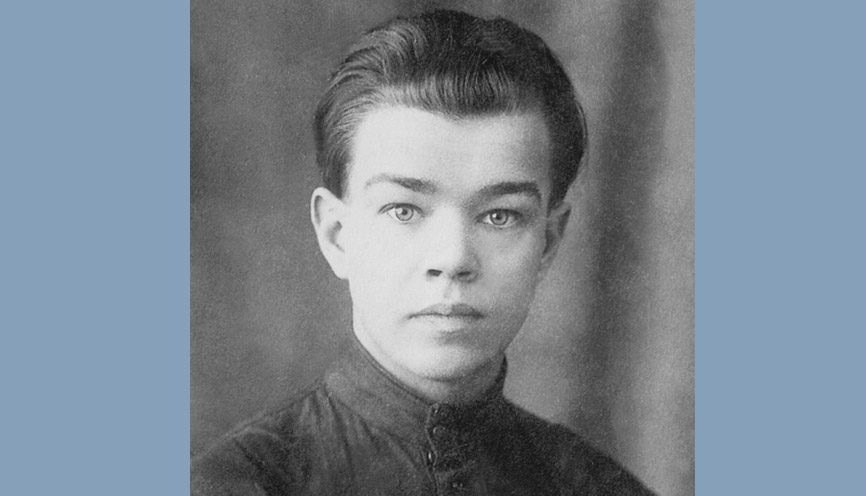

Несмотря на то, что Вяльцева была знакома с художниками, включая Илью Репина, который перед ней преклонялся, почему-то никто из них не написал ее портрета. Есть только несколько рисунков. И вот ее отличный портрет на афише. Анастасия Вяльцева была красавицей и обладала магнетическим голосом. Граммофонные записи, к сожалению, не передают эту магию. Голос сделал ее богатой и знаменитой, позволил проявить душевные склонности и исполнить желания. Меж тем Анастасия родилась в очень бедной семье под Киевом, рано осталась без отца, и мать определила ее на работу с 8 лет в швейное ателье. Настя там была на подхвате. В 11 лет мать нашла ей другую работу — подгорничной в гостинице.

Убираясь в номерах, девочка напевала. И тут ее услышала одна опереточная певица, которая посоветовала Насте обратиться в труппу С. Ленчевского. Вяльцева так и сделала, и началась ее блистательная карьера. Ей было всего 13 лет.

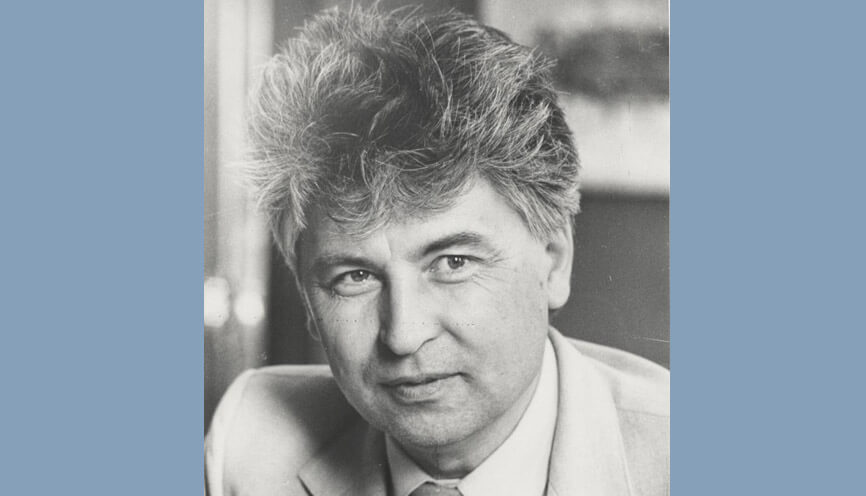

Успех приходил постепенно, все шло по нарастающей. Рано начав трудиться, Вяльцева понимала, что ей не достает образования, и (умница!) училась, училась и училась, в том числе в Италии. В 1897 году состоялся ее первый сольный концерт в Москве, после которого Вяльцева стала звездой. Ее гонорары шли вровень с шаляпинскими. Певица постоянно выступала, и чтобы ездить с комфортом, приобрела и обустроила собственный вагон. Она могла себе это позволить. С личного разрешения Николая II Вяльцева вышла замуж за дворянина Василия Бискупского. Разрешение царя было нужно из-за различия в сословиях.

С приходом славы жизнь артистки круто изменилась. У нее уже были дом, имение, бриллианты. Правда, 2,5 миллиона рублей, которые приписывала ей молва, Вяльцева не смогла собрать и за 15 лет своей творческой карьеры. Но серьезная, разумно экономная, скромно одетая в будни, не стеснявшаяся перешивать свои старые платья, признававшая роскошные туалеты только на сцене, Вяльцева была способна на жертвы, на которые шли не все широкие натуры.

Двери квартиры певицы никогда не были закрытыми для тех, кто нуждался в помощи или нравственной поддержке. Ежегодно она получала десятки писем. Сотни просителей являлись к ней домой, и Вяльцева никогда не отмахивалась от них. В Виленской губернии на ее средства были вновь отстроены две деревни, пострадавшие от пожара. Приехав в Вильно и узнав о несчастье, она сразу же приняла действенное участие в судьбах крестьян-погорельцев: ее уполномоченными был закуплен и завезен строительный материал, наняты подрядчики и рабочие. Такая же помощь погорельцам была оказана и в Пермской губернии. Узнав, что в соседней с ее имением деревушке сгорела церковь, Анастасия Дмитриевна выстроила новую. Над входом в эту церковь долгое время висела медная дощечка с выгравированными словами: «Дар А.Д. Вяльцевой».

Вяльцева много внимания уделяла петербургским и харьковским приютам. Зная каждого питомца по имени, помня возраст, вкусы, интересы и болезни, трогательно их опекала. В большом зале своей квартиры каждое Рождество устанавливала три громадные елки, увешанные подарками для сирот приютов и бедных детей своего квартала. И тому, кто видел в те минуты Анастасию Дмитриевну, окруженную детворой, смотревшей на нее доверчивыми и сияющими глазенками, было ясно, что она радовалась празднику не меньше своих маленьких гостей. На одном из концертов в корзине с цветами ей подбросили младенца. Этого мальчика Вяльцева стала воспитывать как сына. У нее была еще одна воспитанница, взятая из приюта.

Вообще благотворительных концертов было много, в пользу самых разных образовательных и социальных учреждений. Они входили в ее жизнь не как экстраординарные события, а как само собой разумеющее участие в бурно кипевшей действительности. Она пела в пользу выпускников петербургских начальных училищ и общества пособия женским медицинским курсам, питомцев детских приютов и официантов столицы, погорельцев и артистов. Выросшая в нищете, Анастасия Дмитриевна не забывала обездоленных и беспомощных, делясь своим богатством, душевным и материальным, со всеми, кто в нем нуждался, тем более что возможность для этого была.

В родном Алтухово, куда певица заезжала с гастролей в Орле в 1912 году, певица на свои средства оборудовала родильный приют. Позднее для его оснащения прислала новейшее медицинское оборудование, что явилось большим подарком для односельчанок. В первые годы Советской власти из этого приюта организовали сельскую больницу…

Отзывчивая ко всяким начинаниям, Вяльцева охотно приняла участие в банкете, организованном М.А. Савельевым и Д. Бедным для создания «железного» фонда газеты «Правда». Нередко была и сама зачинщицей общественных начинаний. Как настоящую патриотку, ее волновало, например, все, что касалось приоритета России в науке. Поэтому певица была далеко небезразлична к осуществлению экспедиции Г.Я. Седова.

Анастасия Дмитриевна была хорошо знакома с сыном бедного рыбака с хутора Кривая Коса на Азовском море, лейтенантом Георгием Яковлевичем Седовым. Ей было известно, что он в 1912 году предоставил в Морской штаб план экспедиции на Северный полюс. Знала и о его чрезвычайно затруднительном положении, поскольку Петербургский совет министров выдал на проведение экспедиции в качестве «высочайше пожалованного пособия» лишь 10 тысяч рублей, хотя, по самым скромным подсчетам, требовалось 150 тысяч. Поэтому она вместе с Ф.И. Шаляпиным и Л.В. Собиновым организовала в 1912 году ряд благотворительных концертов в пользу экспедиции, положив начало всероссийскому сбору пожертвований. И выход лейтенанта Седова 27 августа того же года на судне «Св. Фока» из Архангельска на остров Рудольфа, откуда он рассчитывал дойти пешком до полюса, был воспринят певицей как большая победа в близком и кровном деле.

Особенно охотно пела Вяльцева для студентов, за что ее очень любила молодежь. С ней у Анастасии Дмитриевны была большая и верная дружба. За счет артистки в Петербургском университете училось несколько особо одаренных студентов. В Харькове на сборы с концертов была построена студенческая столовая. Весь сбор с первого концерта в зале Варшавской филармонии был отдан в местный университет на оплату обучения бедных студентов.

В приветственном адресе дирекции Варшавского политехнического института Анастасии Дмитриевне, поднесенном по случаю одного благотворительного концерта, говорилось: «Как только Вам стала известна материальная нужда, неотступно преследующая многих студентов… при прохождении ими курса наук, Ваше чуткое женское сердце не могло оставить без внимания тяжелое положение учащейся молодежи, собравшейся со всех сторон нашего обширного Отечества в храм науки — в своем стремлении к яркому свету знаний… Примите же, глубокоуважаемая Анастасия Дмитриевна, нашу искреннюю глубокую благодарность за Ваше теплое участие в деле изыскания материальных средств для студентов института. Честь и слава Вам за то, что Вы, поддавшись влечению сердца, не остановились перед далеким путем из столицы; за помощь родной молодежи — великое Вам русское спасибо». Поэтому неудивительно, что певица пользовалась у студенческой молодежи огромным авторитетом и популярностью.

Анастасия Дмитриевна всегда была большим другом актеров и очень любила открывать таланты. С этой целью в любом городе, где ей приходилось бывать, Вяльцева посещала местные театры и любительские спектакли. И если в каком-нибудь актере замечала искру таланта, принимала в его судьбе самое большое участие: следила за ним годами, устраивала в хорошие антрепризы, помогала советами, а когда нужно — деньгами. С той же целью приглашала с собой на гастроли в провинциальные города России начинающих артистов, выделяя им безвозмездно места в собственном вагоне. В результате создавалась небольшая труппа в три-четыре человека, всегда занятых в концерте. Каждый старался не отставать от другого, поэтому публика получала редкую возможность наслаждаться подлинным искусством.

В Санкт-Петербургском театральном музее сохранились концертные программы тех лет, на которых рядом с фамилией знаменитой артистки значились имена дебютантов. В программе 1903 года упоминались имена певца А.М. Славского и виолончелиста Н.Н. Грюнтера, в 1909 году с ней гастролировали артисты русской оперы А.К. Аскоченский и Б.А. Мезенцев. Заслуженные артисты Российской Федерации А.А. Орлов и Е. Лопухова вспоминали позднее: «Наши выступления пришлись по душе Вяльцевой, и она стала приглашать нас на другие свои концерты».

Глубокое уважение певицы к русскому солдату выразилось в выделении ею средств для увековечивания памяти павших в русско-японской войне. Если кому-нибудь приходилось бывать в Новом Петергофе, то уже с платформы вокзала ему бросался в глаза стоящий среди кирпичных зданий огромный серый камень и обелиск на нем, установленный на территории бывшего 148-го пехотного Каспийского полка, в том месте, где раньше начинался полковой плац и располагалась полковая церковь. До русско-японской войны полк находился в Кронштадте. Затем для него выстроили казармы в Новом Петергофе. После сражений солдаты прибыли в новый пункт, правда, не в полном составе: в сражениях с японцами 148-й полк стоял насмерть, и немало его воинов остались лежать на поле боя. Среди оставшихся в живых еще на фронте зародилась мысль о сооружении памятника павшим в этой войне. Решено было собирать для этой цели латунные гильзы. К своим бывшим товарищам по гарнизону присоединились и кронштадцы, пожертвовав для памятника медные пояски.

Деньги на сооружение монумента каспийцы собирали несколько лет: по два рубля в месяц из жалования каждого офицера. Узнав об этом, Вяльцева дала несколько концертов в Кронштадте и Новом Петергофе, весь сбор с которых передала на сооружение памятника. Он был выполнен скульптором Харламовым и открыт в 1911 году, в дни празднования 100-летнего юбилея полка. Памятник представлял собой огромный валун с обелиском, перед которым на постаменте были установлены скульптуры знаменосца, солдата и офицера. Всех троих Харламов лепил с каспийцев — участников войны с Японией. В центре выделялась фигура полкового знаменосца с развивающимся знаменем. Справа от него стоял солдат с оружием наперевес, слева — офицер с поднятой шашкой. На камне-постаменте были золотом высечены слова: «Каспийцы — товарищам, павшим в войне 1904–1905 гг.». На бронзовой доске, укрепленной на тыльной стороне камня, указывалось, что у деревни Лядзянтун и под Мукденом погибло 12 офицеров и 346 солдат. Здесь же значились имена всех павших. Ограда вокруг памятника была сооружена из снарядов…

Певица приехала в Харбин вскоре после Мукденской катастрофы. Из-за неспособности царских генералов организовать четкое управление войсками русская армия в Мукденском сражении 6–25 февраля 1905 года потеряла 89 тысяч человек. Поэтому для оказания помощи в деле улучшения питания и вещевого довольствия солдат полка, расквартированного в городе, Вяльцева организовала концерт, собравший 20 тысяч рублей. И в Петербурге она с понятным волнением делилась с друзьями мыслями о бедственном положении армии, оставшейся без обмундирования, боеприпасов и лекарств. От слов переходила к делу: постоянно выступала в концертах, сбор с которых шел обществу Красного Креста. В 1907 году пела в большом концерте в пользу «увечных воинских чинов и их семейств».

Незадолго до смерти, 19 января 1913 года она составила завещание, согласно которому ее дома с обстановкой, расположенные по набережной р. Карповки в Петербурге (№№ 22, 24), с прилегающими земельными наделами, оцененные в 567636 рублей, завещались в собственность города для устройства в них больницы имени А.Д. Вяльцевой для рожениц и женщин с гинекологическими болезнями или же для устройства и содержания приюта для внебрачных детей. Эти дома должны были быть переданы городу 4 февраля 1917 года. В завещании оговаривалось: если Санкт-Петербургская дума не сочтет нужным организовать больницу или приют, то душеприказчик имеет право дом и земельный надел при нем продать, а вырученные средства использовать для учреждения в местном университете стипендии имени певицы для крестьянских детей. Всю движимость — обстановку, экипажи, меха и прочее певица завещала продать с аукциона с тем, чтобы часть вырученных средств передать в фонд будущей больницы, а остальные распределить между родными и близкими. Причем, большую часть (40000 рублей) завещалось поместить пожизненным вкладом на 12-летнего воспитанника Анастасии Дмитриевны — Евгения Федоровича Ковшарова, обучавшегося в то время в реальном училище Шеновальникова. Одним словом, как говорили позднее родные Вяльцевой, этим распоряжением «покойная хотела как бы отдать населению часть того, что она заработала от него же своим пением».

Но все получилось не так, как хотелось певице. И в некрасивой истории, развернувшейся вокруг завещания А.Д. Вяльцевой, к сожалению, главными движущими силами стали стяжательство и казнокрадство.

19 марта 1913 года громадный столичный аукционный зал едва вместил всех желающих присутствовать при распродаже вещей покойной Анастасии Дмитриевны. Здесь собрались блестящие гвардейцы с дамами, театралы и скромные курсистки, пришедшие купить хоть что-нибудь на память о любимой певице. Аукцион ожидался богатый. Каталог вещей насчитывал 1652 предмета: мебельный гарнитур розового цвета большой гостиной, зеркала, подлинные картины художников Бергольца, Альберта Бенца, гравюры, мраморные бюсты и так далее. Театралы были озабочены приобретением коллекции театральных костюмов покойной артистки: красного шелкового для оперы Бизе «Кармен», светлого — для оперетты Штрауса «Цыганский барон», любимого платья певицы — ажурного, кисейного, сплошь разрисованного руками самой Вяльцевой, для оперетты Валентинова «Ночи любви». 8 апреля аукцион завершился. Было выручено 151852 рубля, что дало возможность в том же месяце провести соответствующие отчисления завещанных сумм. В связи с этим председатель Санкт-Петербургской городской больничной комиссии А. Барн обратился в городскую управу с просьбой: ввиду чрезмерного переполнения больными Петропавловской больницы, расположенной по соседству с завещанными артисткой домами, принять неотложные меры для устройства в них женского отделения. А городская санитарная комиссия просила 9 апреля управу о разрешении «воспользоваться для нужд городского родовспоможения пожертвованным городу покойной А.Д. Вяльцевой домом, находящимся на Петербургской стороне». И после долгих раздумий городская дума выразила, наконец, 28 апреля 1914 года свое согласие на принятие пожертвований певицы и поручила больничной и санитарной комиссиям разработать проект гинекологической больницы.

Прошло несколько лет. Издавались одно за другим постановления городской управы. Наращивались дела с перепиской о завещании певицы, сменялись душеприказчики и опекуны над имуществом покойной (К.О. Кирхнер, А.А. Бем, Д.К. Тироп, И.П. Теребки и другие), но дело с устройством больницы имени А.Д. Вяльцевой так и не продвинулось. И когда 29 января 1919 года, уже при Советской власти, Петроградский исполнительный комитет Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов занялся разбором духовного завещания певицы, оказалось, что были пущены на ветер, а вернее, попали в карманы лиц, облеченных правами и полномочиями по управлению завещательными суммами, 567636 рублей, завещанных Анастасией Дмитриевной Вяльцевой городу Петербургу. Результатом явилось постановление исполкома: «За неимением в ведении отдела опеки подопечного имущества, опекунство прекратить, опекунов уволить, а дело передать в архив, о чем уведомить опекунов».

В одном из своих писем выдающийся русский художественный и музыкальный критик В.В. Стасов писал: «Я убедился, что другого нет счастья, как делать то, к чему всякий из нас способен, все равно, будет ли это большое дело или самое крошечное… Я твердо убежден, что от самого маленького человечка и до самого большого, от какого-нибудь мостовщика и трубочиста и до наших великих богов — Байрона, Шекспира или Бетховена, — все только счастливы, спокойны и довольны, когда могут сказать себе: «Я сделал то, что мог. Все остальное в жизни ничто».

Эти слова своей жизнью подтвердила несравненная Анастасия Дмитриевна Вяльцева.

Нина Ягодинцева, член Союза писателей России (г. Челябинск)